भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) मिलकर अंतरिक्ष में जैविक प्रक्रियाओं और जीवों पर अध्ययन करने के लिए नए रास्ते खोज रहे हैं।

- अंतरिक्ष मिशनों के दौरान प्रमुख चुनौतियां, जैसे- पोषक तत्वों की निरंतर उपलब्धता की कमी, अपशिष्ट प्रबंधन, भोजन का संरक्षण, माइक्रोग्रैविटी, विकिरण, कैंसर, मोतियाबिंद, हड्डी की मांसपेशियों की क्षति जैसे कई स्वास्थ्य खतरों का सामना करना पड़ता है।

- इस संबंध में, अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी के तहत यह स्टडी की जाएगी कि कैसे जीवित जीव माइक्रोग्रैविटी स्थितियों में अनुकूलन, कार्य और विकास करते हैं। इस तरह की स्टडी से अंतरिक्ष अन्वेषण और मानव अस्तित्व को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग और उनका महत्त्व:

- माइक्रोग्रैविटी अनुसंधान: अंतरिक्ष की माइक्रोग्रैविटी स्थिति में प्रोटीन क्रिस्टल्स पृथ्वी की तुलना में अधिक सुव्यवस्थित और स्पष्टता से बढ़ते हैं। इससे दवाओं के सटीक विकास के लिए प्रोटीन क्रिस्टल्स संरचनाओं से संबंधित समझ बढ़ती है।

- विकिरण अनुसंधान: उदाहरण के लिए- नासा के बायोसेंटिनल प्रोग्राम के तहत यह अनुमान लगाया जाएगा कि अंतरिक्ष में आयनकारी विकिरण के कारण मानव कोशिकाएं डबल-स्ट्रैंड टूटने की मरम्मत कैसे करेंगी।

- बायोसेंटिनल प्रोग्राम को 2022 में नासा के आर्टेमिस-I मिशन के साथ लॉन्च किया गया था।

- पर्यावरण निगरानी: मंगल और चंद्रमा के रेगोलिथ को पादप वृद्धि के लिए उपयुक्त मृदा में परिवर्तित करना एक बड़ी चुनौती है। इस उद्देश्य के लिए जैवोपचार (Bioremediation) हेतु रोगाणुओं का अध्ययन किया जा सकता है।

- रोग मॉडलिंग: अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान दीर्घावधि के अंतरिक्ष अभियानों के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए बीमारियों का मॉडल तैयार करने में मदद कर सकता है।

- बायोरिजनरेटिव लाइफ सपोर्ट सिस्टम: इस प्रणाली का उद्देश्य अपशिष्ट पुनर्चक्रण के माध्यम से दीर्घकालिक अंतरिक्ष अभियानों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। इसके अलावा, यह पृथ्वी पर भी संधारणीयता और संसाधन प्रबंधन में सहायक हो सकती है।

अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी संबंधी पहलें

- भारत: AXIOM-4 मिशन और गगनयान मिशन

- वैश्विक पहलें:

- अंतरिक्ष जीवविज्ञान कार्यक्रम (नासा);

- बायोलैब (यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी);

- स्पेस ब्रीडिंग प्रोग्राम (चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन: CNSA)

इसरो ने चंद्र मिशन प्रयोगों की योजना बनाने के लिए लेह (लद्दाख) में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है।

- इसे इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र, AAKA अंतरिक्ष स्टूडियो, लद्दाख विश्वविद्यालय और IIT बॉम्बे के संयुक्त सहयोग से विकसित किया गया है।

एनालॉग अंतरिक्ष मिशन के बारे में:

- एनालॉग अंतरिक्ष मिशन ऐसे स्थानों पर किए जाने वाले फील्ड टेस्ट हैं, जिनकी भौतिक विशेषताएं अंतरिक्ष के चरम वातावरण की भौतिक विशेषताओं के समान होती हैं।

- इसमें नई प्रौद्योगिकियों, रोबोटिक उपकरणों, वाहनों का परीक्षण, व्यवहारिक प्रभावों (आइसोलेशन और कन्फ़ाइनमेंट) का अध्ययन आदि शामिल हैं।

- लेह (लद्दाख) को चुनने के पीछे कारण

- भौगोलिक विशेषताएं- शुष्क और ठंडी जलवायु, बंजर भूमि, उच्च ऊंचाई वाले इलाके और अत्यधिक एकांत आदि विशेषताएं मंगल एवं चंद्रमा के परिदृश्य से काफी समानता रखती हैं।

- अन्य एनालॉग मिशन: NEEMO (नासा), SIRIUS कार्यक्रम (UAE) आदि।

हाल ही में, स्पेसएक्स के फाल्कन-9 रॉकेट ने भारत के GSAT-N2 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया।

GSAT-N2 (जियोस्टेशनरी सैटेलाइट-20) के बारे में

- यह न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) का एक संचार उपग्रह है।

- NSIL भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की व्यावसायिक शाखा है।

- विशेषताएं: भू-तुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा; उपयोग अवधि- 14 वर्ष; द्रव्यमान लगभग 4,700 किलोग्राम।

- भारत का प्रमुख प्रक्षेपण यान, LVM-3, 4,000 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है। इस कारण यह GSAT को ले जाने में असमर्थ था। इसलिए स्पेसएक्स के फाल्कन-9 का उपयोग किया गया।

- महत्त्व: यह पूरे भारतीय क्षेत्र में ब्रॉडबैंड सेवाओं और इन-फ्लाइट कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। यह अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह सहित पूरे भारत में कवरेज प्रदान करेगा।

जापान ने लकड़ी से बना विश्व का पहला उपग्रह ‘लिग्नोसैट’ लॉन्च किया।

- इसके जरिए यह पता लगाया जाएगा कि अंतरिक्ष की विषम परिस्थितियों का लकड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है।

लिग्नोसैट के बारे में

- यह एक छोटा, हथेली के आकार का उपग्रह है। यह होनोकी वृक्ष की लकड़ी से बना है। यह वृक्ष जापान के स्थानिक मैगनोलिया वृक्ष का एक प्रकार है।

- इसके निर्माण में पारंपरिक एल्यूमीनियम संरचनाएं और इलेक्ट्रॉनिक घटक भी शामिल हैं।

- महत्त्व:

- यह उपग्रह अंतरिक्ष संबंधी संरचनाओं के लिए नवीकरणीय सामग्रियों का उपयोग करने की योजना का हिस्सा है।

- धातु की तुलना में लकड़ी अंतरिक्ष की स्थितियों को बेहतर ढंग से सहन कर सकती है। ऐसा इस कारण, क्योंकि इसमें अपघटन पैदा करने के लिए अंतरिक्ष में जल और ऑक्सीजन नहीं होता है।

- निष्क्रिय होने पर, धातु के उपग्रहों के विपरीत लकड़ी के उपग्रह हानिकारक प्रदूषक कण मुक्त किए बिना जल जाते हैं।

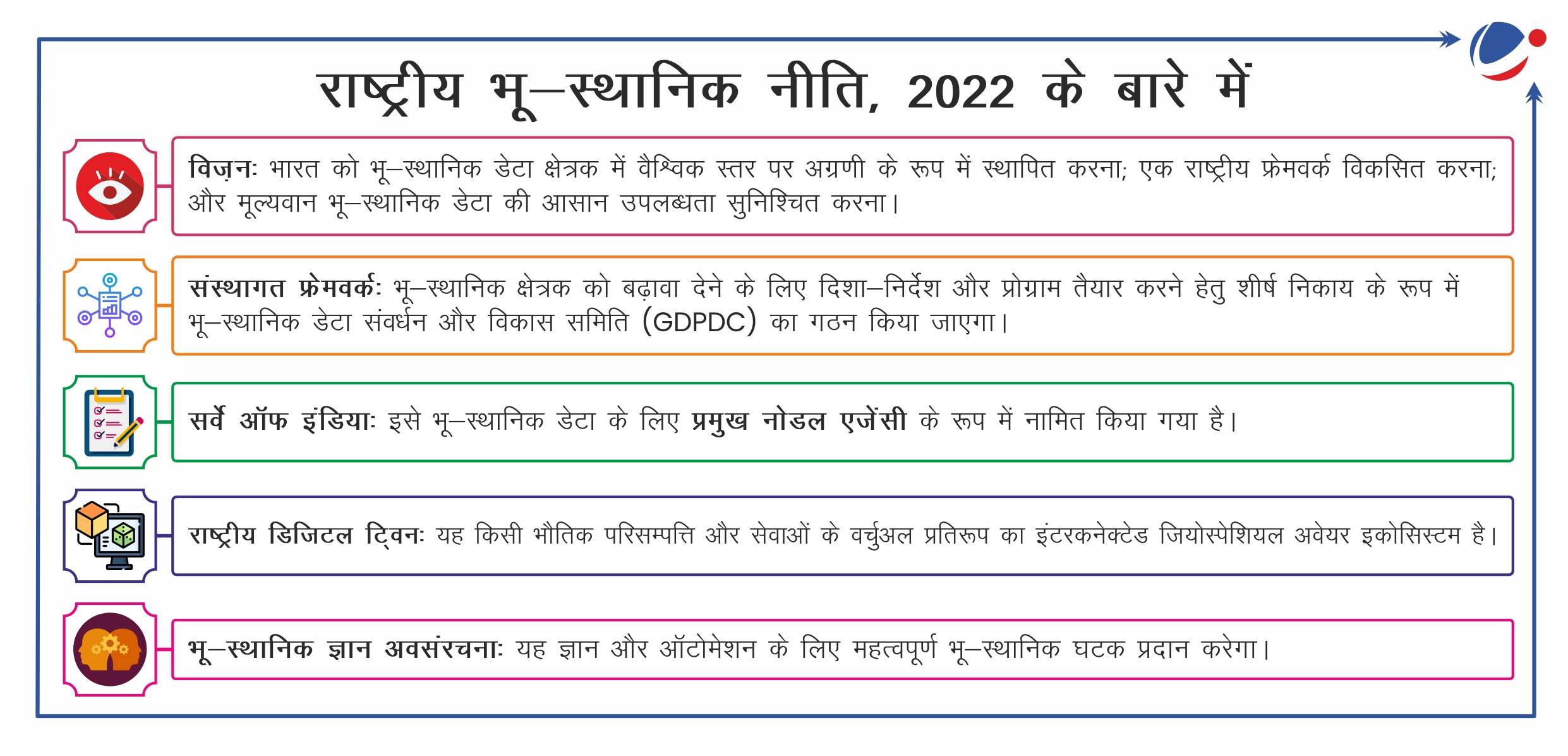

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ‘ऑपरेशन द्रोणागिरी’ तथा ‘एकीकृत भू-स्थानिक डेटा शेयरिंग इंटरफ़ेस (GDI)’ को लॉन्च किया

- इन दोनों पहलों की शुरुआत भू-स्थानिक डेटा को उदार बनाने और भू-स्थानिक अवसंरचना एवं भू-स्थानिक कौशल व ज्ञान विकसित करने के लिए की गई है।

- भू-स्थानिक डेटा वह जानकारी है, जो पृथ्वी की सतह पर या उसके निकट स्थित ऑब्जेक्ट्स, घटनाओं या अन्य विशेषताओं का वर्णन करती है।

- इसके अंतर्गत सैटेलाइट इमेजरी, जनगणना डेटा, सोशल मीडिया डेटा आदि शामिल हैं।

- भू-स्थानिक डेटा को एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसंरचना और सूचना संसाधन के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है।

ऑपरेशन द्रोणागिरी के बारे में

- यह राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति, 2022 के तहत एक पायलट परियोजना है। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के भू-स्थानिक नवाचार प्रकोष्ठ द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

- उद्देश्य: नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार और व्यवसाय करने में सुगमता के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों एवं नवाचारों के संभावित अनुप्रयोगों को प्रदर्शित करना।

- प्रथम चरण का कार्यान्वयन: उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में किया जाएगा। इन राज्यों में पायलट परियोजनाएं संचालित की जाएंगी।

- कृषि, आजीविका, लॉजिस्टिक्स एवं परिवहन जैसे तीन क्षेत्रकों में भू-स्थानिक डेटा व प्रौद्योगिकी के एकीकरण के संभावित अनुप्रयोगों को प्रदर्शित करने के लिए अनुप्रयोगों के मामलों का प्रदर्शन किया जाएगा।

एकीकृत भू-स्थानिक डेटा शेयरिंग इंटरफ़ेस (GDI) के बारे में

- उन्नत डेटा एक्सचेंज प्रोटोकॉल और गोपनीयता-संरक्षण सुविधाओं के साथ स्थानिक डेटा को सुलभ बनाने के लिए इंटरफ़ेस बनाया जा रहा है।

- इसका निम्नलिखित महत्त्व है:

- यह निर्बाध डेटा साझाकरण को सक्षम करेगा;

- जनता के कल्याण के लिए डेटा-संचालित निर्णयों को सक्षम करेगा; और

- भू-स्थानिक डेटा के जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देगा।

BSNL ने भारत की पहली ‘डायरेक्ट-टू-डिवाइस (D2D) सैटेलाइट कनेक्टिविटी’ लॉन्च की।

- यह सैटेलाइट कम्युनिकेशन को सामान्य उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अभी तक सैटेलाइट कम्युनिकेशन केवल आपातकालीन सेवाओं और सैन्य उपयोग तक ही सीमित था।

- कुछ वैश्विक पहलें भी D2D प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही हैं, जैसे- AST स्पेस मोबाइल, लिंक ग्लोबल, कांस्टेलेशन ग्लोबल, स्पेसएक्स-स्टारलिंक।

डायरेक्ट-टू-डिवाइस (D2D) सैटेलाइट के कार्य:

- सिद्धांत: अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स धरती पर मौजूद सेल टावर्स की तरह काम करती हैं। इससे पारंपरिक मोबाइलों में कनेक्टिविटी के लिए जरूरी सेल टावर्स की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

- यह प्रौद्योगिकी जमीन पर स्थित संचार उपकरणों तक सीधे संकेत भेजने के लिए कक्षा में स्थित सैटेलाइट्स का उपयोग करती है।

- गैर-स्थलीय नेटवर्क (NTN) प्रौद्योगिकी: यह उपकरणों और सैटेलाइट्स के बीच निर्बाध तरीके से दो-तरफा संचार को सक्षम बनाती है।

- BSNL 36,000 किलोमीटर ऊपर स्थित वायसैट के जियोस्टेशनरी एल-बैंड सैटेलाइट्स का उपयोग करेगा। इससे जमीन पर स्थित सेल टावर्स की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस कारण से यह दुर्गम क्षेत्रों में कवरेज के लिए संचार का एक आदर्श तरीका बन जाएगा।

इस कदम का महत्त्व:

- विश्वसनीय कनेक्टिविटी: हर मौसम में निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी, चाहे मौसम कितना भी ख़राब हो।

- हाई-स्पीड इंटरनेट और व्यापक कवरेज: यहां तक कि सबसे दूरदराज के क्षेत्रों में भी जहां सेलुलर या वाई-फाई नेटवर्क उपलब्ध नहीं हैं, वहां भी हाई-स्पीड इंटरनेट और व्यापक कवरेज मिलेगा।

- UPI भुगतान को सपोर्ट करता है: ग्रामीण क्षेत्रों या जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत कम है, उन क्षेत्रों में लोगों को डिजिटल लेन-देन करने के लिए सशक्त बनाएगा।

- आपातकालीन कॉल्स और SOS संदेश: यह ऐसी आपातकालीन स्थितियों में संचार का एक विश्वसनीय स्त्रोत होगा, जहां सेलुलर या वाई-फाई नेटवर्क काम नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए- जोखिम भरी या साहसिक यात्रा करने वाले लोगों के लिए उपयोगी।

चुनौतियां

- विलंबता: वॉयस कॉल और वीडियो स्ट्रीमिंग जैसी रियल टाइम सुविधाओं में कुछ न्यूनतम समय के लिए विलंब हो सकता है।

- विनियामक चुनौतियां: चूँकि D2D सेवा भौगोलिक सीमाओं को पार कर सकती है। इस कारण से दूरसंचार संबंधी विनियमों के अनुपालन में लापरवाही देखने को मिल सकती है

- स्पेक्ट्रम आवंटन: निर्बाध सैटेलाइट-से-भूमि पर संचार के लिए पर्याप्त बैंडविड्थ प्राप्त करना भी एक प्रमुख चुनौती है।

- डिवाइस संगतता (compatibility): यह सुनिश्चित करना कठिन हो सकता है कि प्रौद्योगिकी अलग-अलग स्मार्टफोन्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर बेहतर तरीके से काम करेगी या नहीं।

- प्रसार संबंधी चुनौतियां: अलग-अलग परिवेशों में सिग्नल लॉस और व्यवधान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

GES प्रणाली सौर और पवन ऊर्जा के लिए बैटरी ऊर्जा भंडारण के विकल्प के रूप में सामने आई है।

ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज (GES) के बारे में:

- यह एक प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा भंडारण प्रणाली है, जो विद्युत भंडारण और उत्पादन के लिए गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा का उपयोग करती है।

- इसका मुख्य सिद्धांत यह है कि जब अतिरिक्त ऊर्जा उपलब्ध होती है (जैसे कि सौर या पवन ऊर्जा से), तब उस ऊर्जा का उपयोग एक भारी वस्तु को ऊपर उठाने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा संग्रहित हो जाती है। अतः जब ऊर्जा की मांग बढ़ती है या सौर/ पवन ऊर्जा उपलब्ध नहीं होती है, तब उस भारी वस्तु को नीचे छोड़ा जाता है। इसके गिरने से उत्पन्न होने वाली गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित किया जाता है, जिसे फिर से उपयोग में लाया जा सकता है।

- वजन के रूप में अक्सर पानी, कंक्रीट ब्लॉक या संपीडित मिट्टी के ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है।

- इसका मुख्य सिद्धांत यह है कि जब अतिरिक्त ऊर्जा उपलब्ध होती है (जैसे कि सौर या पवन ऊर्जा से), तब उस ऊर्जा का उपयोग एक भारी वस्तु को ऊपर उठाने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा संग्रहित हो जाती है। अतः जब ऊर्जा की मांग बढ़ती है या सौर/ पवन ऊर्जा उपलब्ध नहीं होती है, तब उस भारी वस्तु को नीचे छोड़ा जाता है। इसके गिरने से उत्पन्न होने वाली गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित किया जाता है, जिसे फिर से उपयोग में लाया जा सकता है।

- लाभ: उच्च दक्षता, विशाल भंडारण क्षमता, कम पर्यावरणीय प्रभाव, लंबे समय तक उपयोगी आदि।

- सीमाएं: उच्च प्रारंभिक लागत और स्थान की आवश्यकता, जटिलता आदि।

- उपयोग: नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण, ग्रिड स्थिरीकरण आदि।

Article Sources

1 sourceब्रिक- राष्ट्रीय कृषि-खाद्य जैव-विनिर्माण संस्थान (BRIC-NABI) नामक संस्थान का उद्घाटन मोहाली (पंजाब) में किया गया है।

ब्रिक - राष्ट्रीय कृषि-खाद्य जैव-विनिर्माण संस्थान (BRIC-NABI) के बारे में

- इसे राष्ट्रीय कृषि-खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान (NABI) और सेंटर ऑफ इनोवेटिव एंड एप्लाइड बायोप्रोसेसिंग (CIAB) के रणनीतिक विलय के माध्यम से गठित किया गया है।

- वित्त-पोषण: इसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग वित्त-पोषित करेगा।

- उद्देश्य:

- आनुवंशिक हेरफेर, चयापचय पथ आदि में अत्याधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा देना।

- बड़े पैमाने पर उत्पादन सुविधाएं बनाकर और स्टार्ट-अप्स का पोषण करके भारत के जैव-विनिर्माण में मौजूदा कमियों को दूर करना।

हाल ही में, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने प्रतिरोधी संक्रमणों के लिए पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक “नेफिथ्रोमाइसिन” लॉन्च किया।

एंटीबायोटिक्स के बारे में

- ये वे रासायनिक पदार्थ हैं, जो कृत्रिम रूप से और कुछ सूक्ष्मजीवों द्वारा उत्पादित होते हैं। इनका रोग पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को मारने या उनकी वृद्धि को रोकने के लिए दवाओं के रूप में उपयोग किया जाता है।

- मनुष्यों और पशुओं के लिए इनकी विषाक्तता कम होती है। पशुओं में सूक्ष्मजीवी संक्रमण की जांच के लिए इसे पशुओं के चारे के साथ मिलाया जाता है।

- वे बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के विरुद्ध काम करते हैं, न कि वायरल संक्रमण (जैसे सामान्य सर्दी, फ्लू) के खिलाफ।

- वायरस में वह कोशिका भित्ति नहीं होती, जिस पर एंटीबायोटिक्स द्वारा हमला किया जाता है। इस कारण एंटीबायोटिक्स का वायरस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

- कुछ एंटीबायोटिक्स के उदाहरण: स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन आदि।

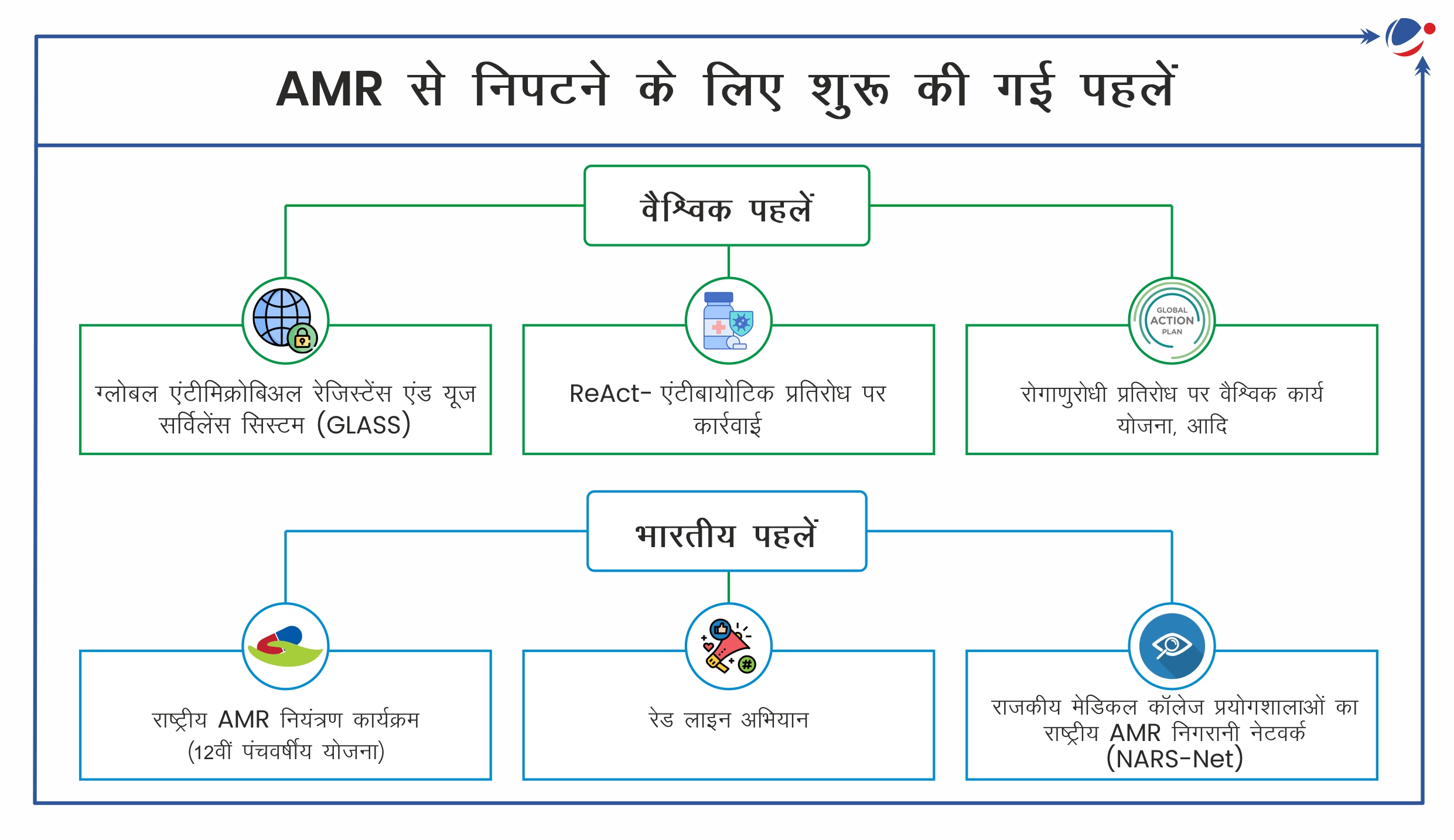

रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) पर चौथे वैश्विक उच्च-स्तरीय मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में जेद्दाह प्रतिबद्धताएं अपनाई गईं।

- यह वन हेल्थ एप्रोच के माध्यम से AMR से निपटने के लिए वैश्विक कार्रवाई हेतु एक व्यापक फ्रेमवर्क है।

- इन प्रतिबद्धताओं का उद्देश्य AMR पर संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की उच्च-स्तरीय बैठक के राजनीतिक घोषणा-पत्र को व्यावहारिक कार्रवाइयों में परिवर्तित करना है।

- AMR तब होता है, जब बैक्टीरिया, वायरस और अन्य सूक्ष्मजीव उन दवाओं के प्रभाव से बचने की क्षमता विकसित कर लेते हैं, जो उन्हें नष्ट करने के लिए बनाई गई हैं।

जेद्दाह प्रतिबद्धताओं की मुख्य विशेषताएं

- ये कानूनी रूप से गैर-बाध्यकारी प्रकृति की हैं।

- वन हेल्थ AMR लर्निंग हब: AMR पर बहुक्षेत्रीय राष्ट्रीय कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और क्षमता निर्माण करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

- वन हेल्थ अप्रोच एक इंटीग्रेटेड व यूनिफाइड दृष्टिकोण है। इसका उद्देश्य लोगों, जंतुओं और पारिस्थितिकी-तंत्र के स्वास्थ्य को स्थायी रूप से संतुलित और अनुकूलित करना है।

- 2025 तक AMR के खिलाफ कार्रवाई पर साक्ष्य हेतु स्वतंत्र पैनल: इसे वर्तमान में जारी प्रयासों के दोहराव से बचने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा।

- राष्ट्रीय AMR समन्वय तंत्र: यह राष्ट्रीय कार्य योजनाओं (NAP) के सतत वित्त-पोषण और निगरानी को लागू एवं सुनिश्चित करेगा।

- ये GLASS AMR/ AMC, ANIMUSE और INFARM जैसे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से वैश्विक डेटा साझाकरण को बढ़ावा देंगी।

- कोडेक्स एलीमेंटेरियस आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करना: रोगाणुरोधी दवाओं का विवेकपूर्ण और जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।

- चतुर्पक्षीय संगठनों (FAO, WHO, WOAH और UNEP) का समर्थन करती हैं: यह समर्थन AMR पर UNGA राजनीतिक घोषणा-पत्र के 2030 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाएगा।

Article Sources

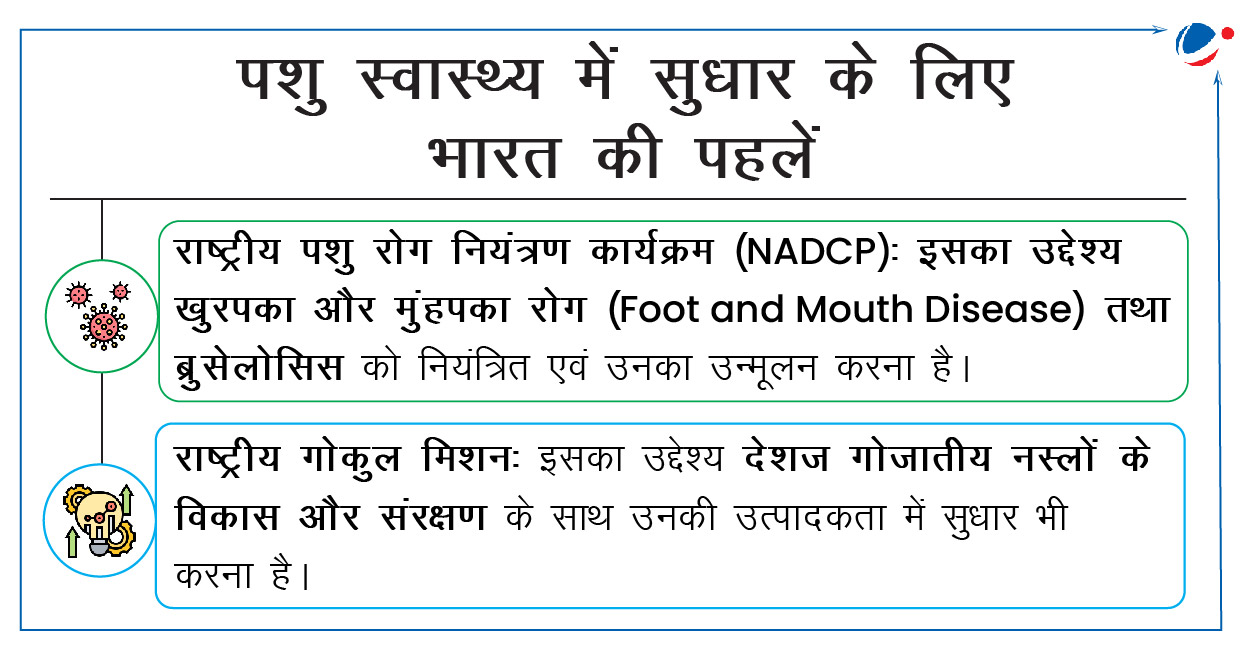

1 source- यह निधि "महामारी से निपटने की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण" पर केंद्रित है।

- इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने पशु रोगों से निपटने हेतु पशु चिकित्सा उपचार पर मानक दिशा-निर्देश (SVTGs) और संकट प्रबंधन योजना (CMP) पर डाक्यूमेंट्स भी जारी किए।

‘महामारी निधि परियोजना’ के बारे में

- यह G-20 महामारी निधि (G20 Pandemic Fund) द्वारा वित्त-पोषित 25 मिलियन डॉलर की निधि है। भारत के पशुपालन मंत्रालय ने G-20 महामारी निधि के समक्ष इस परियोजना के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

- उद्देश्य: इस निधि से निम्न और मध्यम आय वाले देशों को वित्त-पोषण प्रदान किया जाएगा, ताकि वे पशु स्वास्थ्य खतरों और महामारी से निपटने की क्षमता विकसित कर सके।

- कार्यान्वयन करने वाली संस्थाएं: एशियाई विकास बैंक (ADB), विश्व बैंक तथा खाद्य और कृषि संगठन (FAO)।

पशु रोग के प्रकोप को गंभीरता से लेने की आवश्यकता क्यों है?

- जूनोटिक रोगों के संक्रमण को रोका जा सकेगा: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अब तक 6 लोक स्वास्थ्य आपात स्थितियां घोषित की हैं। इनमें से पांच बीमारियां जानवरों से फैली थीं।

- सामाजिक-आर्थिक दुष्प्रभावों को कम करना: एक अनुमान के अनुसार सार्स (SARS) और एवियन फ्लू के प्रकोप की वजह से विश्व को क्रमशः 50 बिलियन डॉलर और 30 बिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान पहुंचा है।

‘महामारी निधि परियोजना’ के अंतर्गत प्रमुख पहलें-

- पशु स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं और वैक्सीन निर्माण केंद्रों को अपग्रेड व उनका विस्तार किया जाएगा।

- बीमारी के प्रकोप का पता लगाने और समय पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी एवं निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाएगा।

- डेटा प्रबंधन और एनालिटिक व्यवस्थाओं को अपग्रेड किया जाएगा। इससे बीमारियों के खतरों का बेहतर तरीके से आकलन किया जा सकेगा।

- पशुधन क्षेत्रक के लिए आपदा प्रबंधन फ्रेमवर्क के माध्यम से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर सभी संस्थाओं की क्षमता में निहित कमियों को दूर किया जाएगा।

Article Sources

1 sourceविश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और साझेदारों ने हाल ही में एमपॉक्स के प्रकोप के चलते पहली बार GHEC को सक्रिय किया।

GHEC के बारे में

- उत्पत्ति: WHO ने 2023 में GHEC की स्थापना की थी। इसकी स्थापना कोविड-19 महामारी के दौरान देशों को बेहतर-समन्वित समर्थन सुनिश्चित करने के लिए की गई थी।

- उद्देश्य: स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों के खिलाफ प्रतिक्रिया को मजबूत करना, तथा देशों और स्वास्थ्य आपातकालीन नेटवर्क के लिए एक सहयोग मंच के रूप में कार्य करना।

- भूमिका: यह देशों को उनके स्वास्थ्य आपातकालीन कार्यबल, विशेषज्ञों की बढ़ती तैनाती और तकनीकी लीडर्स की नेटवर्किंग पर समर्थन देता है।