गृह मंत्रालय ने जिरीबाम समेत मणिपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों में फिर से AFSPA लागू किया।

- सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) 1958 "अशांत क्षेत्रों" में कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए लगाया गया है।

AFSPA की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

- अशांत क्षेत्र: AFSPA अधिनियम, 1958 की धारा 3 के तहत किसी क्षेत्र को ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया जाता है। जब किसी राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र या पूरे राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक हो जाता है, तब उस राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र या पूरे राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश को ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया जाता है।

- किसी क्षेत्र को ‘अशांत क्षेत्र’ राज्य के राज्यपाल/ केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक या केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया जाता है।

- सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियां: उचित चेतावनी देने के बाद, सशस्त्र बल के सैन्य कार्मिक कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर गोली चला सकते हैं या बल प्रयोग कर सकते हैं। यदि पर्याप्त संदेह हो तो, बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं या किसी भी परिसर की तलाशी ले सकते हैं।

- सशस्त्र बलों के कार्मिकों को उन्मुक्ति: केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना AFSPA के तहत कार्रवाई करने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है।

- गिरफ्तार व्यक्ति के साथ कार्रवाई: सशस्त्र बल के अधिकारी द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को यथासंभव शीघ्र ही निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को सौंपना अनिवार्य होता है।

- कहां-कहां लागू है: वर्तमान में, AFSPA कानून असम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू है।

- जम्मू और कश्मीर के अशांत क्षेत्रों पर सशस्त्र बल (जम्मू और कश्मीर) विशेषाधिकार अधिनियम, 1990 लागू होता है।

- इस कानून से जुड़े मुद्दे: इसमें शक्तियों का दुरुपयोग, बलात्कार और यौन उत्पीड़न सहित मानवाधिकारों का उल्लंघन करना आदि शामिल है।

AFSPA के बारे में अन्य संबंधित जानकारी

|

रक्षा मंत्री ने रेखांकित किया कि युद्ध की पारंपरिक धारणाएं उभरती प्रौद्योगिकियों और विकसित होती रणनीतिक साझेदारियों के चलते नया रूप ले रही हैं। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए ‘अडैप्टिव डिफेंस’ रणनीति की आवश्यकता है।

‘अडैप्टिव डिफेंस’ के बारे में

- परिभाषा: यह एक ऐसा रणनीतिक दृष्टिकोण है, जिसके तहत किसी देश के सैन्य और रक्षा तंत्र को लगातार उभरते खतरों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए विकसित किया जाता है।

- ‘अडैप्टिव डिफेंस’ का सिद्धांत: इसमें खतरों का अनुमान लगाने, अनुकूलन करने, नवाचार करने और अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करने के लिए सक्रिय मानसिकता विकसित करना शामिल है।

- ‘अडैप्टिव डिफेंस’ के लिए आवश्यक क्षमताएं: परिस्थितिजन्य जागरूकता, रणनीतिक और सामरिक स्तरों पर लचीलापन, अनुकूलन, चपलता और भविष्य की प्रौद्योगिकियों के साथ एकीकरण।

- महत्त्व: इसे सीमाओं की रक्षा के साथ-साथ भविष्य को भी सुरक्षित करने; पारंपरिक (जैसे, सशस्त्र आक्रमण) और गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों (जैसे, ड्रग्स की तस्करी) दोनों से निपटने; राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ सूचना युद्ध के खतरे का मुकाबला करने आदि के लिए डिज़ाइन किया गया है।

उभरती हुई प्रौद्योगिकियां: भविष्य के युद्ध की चालक

- सूचना युद्ध (Information warfare): यह नेटवर्क सूचना प्रणालियों पर निर्भर करता है, जहां शत्रु देश से सूचना लाभ प्राप्त करने के लिए एक ऑपरेशन किया जाता है। उदाहरण के लिए, साइबर युद्ध।

- घातक स्वायत्त हथियार प्रणाली (Lethal Autonomous Weapon Systems: LAWS): एक बार सक्रिय होने के बाद यह हथियार प्रणाली बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के लक्ष्यों को भेद सकती है।

- लेज़र और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन: यह उपग्रहों पर अंतरिक्ष-आधारित हमलों के लिए प्रयुक्त होती है।

- सिंथेटिक बायोलॉजी: अवैध जीन-एडिटिंग, साइबर-बायो क्राइम, बायो-मैलवेयर, बायो-हैकिंग जैसे अपराध।

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, साइबर-सुरक्षा एजेंसी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया (CERT-In) ने देश में स्कैमर्स द्वारा ऑनलाइन स्कैम्स करने के तरीकों की एक सूची साझा की है, जिसमें “डिजिटल अरेस्ट” भी शामिल है।

डिजिटल अरेस्ट के बारे में

- यह साइबर अपराध या ऑनलाइन स्कैम का एक नया रूप है। इसमें अपराधकर्ता केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI), पुलिस, प्रवर्तन निदेशालय (ED), आयकर अधिकारी या सीमा शुल्क एजेंट जैसे कानून प्रवर्तन अधिकारी बनकर फोन कॉल या वीडियो कॉल के जरिये किसी व्यक्ति से संपर्क करते हैं। वे उस पर अनुचित कृत्य में लिप्त होने का झूठा आरोप लगाकर उससे धन की अवैध वसूली करते हैं।

- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के अनुसार, जनवरी से अप्रैल 2024 तक भारत में नागरिकों को डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी धोखाधड़ी के कारण लगभग 120.30 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

- गृह मंत्रालय (MHA) के अनुसार, डिजिटल अरेस्ट डिजिटल धोखाधड़ी का एक प्रचलित तरीका बन गया है। इन धोखाधड़ियों को अंजाम देने वाले ज्यादातर लोग म्यांमार, लाओस और कंबोडिया से अपने कार्यों का संचालन करते हैं।

- भारत में डिजिटल अरेस्ट में वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारक: डिजिटल लेन-देन में वृद्धि; डिजिटल सुरक्षा जागरूकता का अभाव; AI वॉइस; पेशेवर लोगो और सिम्युलेटेड वीडियो कॉल जैसी तकनीकों में प्रगति आदि।

डिजिटल अरेस्ट से निपटने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें

- भारतीय साइबर समन्वय केंद्र (I4C): यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह देश में साइबर अपराध से निपटने से संबंधित गतिविधियों का समन्वय करता है।

- I4C में साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र (CFMC) स्थापित किया गया है। इसमें प्रमुख बैंकों, वित्तीय मध्यवर्तियों, पेमेंट एग्रीगेटर्स, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं आदि के प्रतिनिधि साइबर अपराध से निपटने के लिए मिलकर काम करते हैं।

- भारतीय मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्पूफ कॉल्स की पहचान करने और उन्हें ब्लॉक करने के लिए एक प्रणाली का विकास: ऐसी कॉल्स देखने से लगता है कि भारत से ही की जा रही हैं। केंद्र सरकार और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (TSPs) ने डिजिटल अरेस्ट के मामलों से निपटने के लिए एक तंत्र विकसित किया है।

- समन्वय प्लेटफॉर्म (संयुक्त प्रबंधन सूचना प्रणाली): यह अलग-अलग राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध की शिकायतों में शामिल अपराधों और अपराधियों का उनके अंतर्राज्यीय संबंधों के आधार पर विश्लेषण करता है।

- नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल: इसे साइबर अपराध की घटनाओं की रिपोर्ट करने में जनता को सक्षम करने हेतु I4C के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है।

- CERT-In द्वारा साझा की गई सर्वोत्तम कार्य पद्धतियां:

- कॉल करने वाले की पहचान का सत्यापन करना;

- व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचना;

- किसी के भी कहने पर अपने डिवाइस पर रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना;

- अज्ञात लोगों से प्राप्त लिंक या अटैचमेंट पर क्लिक करने या अज्ञात व्यक्तियों द्वारा साझा किए गए ऐप्स इंस्टॉल करने से बचना; आदि।

भारत को ARIN-AP की संचालन समिति में शामिल किया गया है। इसमें प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है।

- इससे भारत को आर्थिक अपराधों और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों से निपटने संबंधी अपने मिशन को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। साथ ही, भारत ARIN-AP की निर्णय लेने और प्रशासनिक जिम्मेदारियों में भी योगदान कर सकेगा।

- भारत 2026 में इस नेटवर्क की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा।

ARIN-AP के बारे में

- यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अपराध जनित आय से निपटने के प्रति समर्पित एक प्रमुख बहु-एजेंसी नेटवर्क है।

- यह ग्लोबल CARIN नेटवर्क का भी सदस्य है।

- CARIN कानून प्रवर्तन और न्यायिक प्रैक्टिशनर्स का एक अनौपचारिक नेटवर्क है। यह एसेट ट्रेसिंग, फ्रीजिंग, जब्ती और अधिहरण (Confiscation) के क्षेत्र में विशेषज्ञ है।

- सदस्य: 28 अधिकार-क्षेत्र (भारत सहित) सदस्य और 9 पर्यवेक्षक।

भारत की चौथी परमाणु ऊर्जा संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी (SSBN) का जलावतरण किया गया। इस पनडुब्बी को S4* भी कहा जाता है।

- भारत में वर्तमान में दो SSBN यानी INS अरिहंत और INS अरिघाट (S3) परिचालन में हैं।

- तीसरी SSBN अरिदमान (S4) वर्तमान में समुद्री परीक्षणों से गुजर रही है।

S4* के बारे में

- S4* पनडुब्बी लगभग 75% स्वदेशी सामग्री से बनी है। यह K-4 बैलिस्टिक मिसाइलों से सुसज्जित है। इन मिसाइलों की मारक क्षमता 3,500 कि.मी. है।

- SSBN एक शक्तिशाली और अत्यधिक विशिष्ट सैन्य परिसंपत्ति है, जो न्यूक्लियर डेटेरेन्स के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में काम करती है।

- संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और भारत जैसे चुनिंदा देशों के पास ही इस प्रकार की पनडुब्बियां हैं।

DRDO ने भारत की पहली ‘लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल’ का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने इस हाइपरसोनिक मिसाइल का ओडिशा के पूर्वी तट पर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से परीक्षण किया।

- इस हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर से अधिक है।

- इससे पहले यह तकनीक केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के पास थी।

परीक्षण के दौरान प्रदर्शित तकनीकें

- एयरोडायनामिक कार्यप्रणाली: यह तकनीक मिसाइल उड़ान के दौरान दिशा में बदलाव पर स्थिरता और नियंत्रण बनाए रखने के लिए जरूरी है।

- स्क्रैमजेट प्रणोदन का उपयोग: यह हाइपरसोनिक गति पर प्रज्वलन और निरंतर दहन बनाए रखने के लिए उपयोगी है।

- स्क्रैमजेट प्रणोदन प्रणाली ईंधन के दहन के लिए सामने की वायु को संपीडित करने हेतु जेट इंजन की आगे की गति का उपयोग करती है। यह तकनीक हाइपरसोनिक गति पर कार्य करती है। एक स्क्रैमजेट एयर-ब्रीदिंग जेट इंजन का एक रूप है।

- थर्मो-स्ट्रक्चरल प्रणाली: यह तकनीक हाइपरसोनिक उड़ानों के दौरान विमान को चरम वायु-तापीय वातावरण का सामना करने में सक्षम बनाती है।

- हाइपरसोनिक वेग पर पेलोड से मिसाइल को अलग करने की प्रणाली।

हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है?

- ये मिसाइलें न्यूनतम मैक-5 की गति यानी ध्वनि की गति से पांच गुना गति से उड़ सकती हैं।

- ध्वनि की गति मैक-1 है। मैक-1 से मैक-5 के बीच की गति सुपरसोनिक होती है। मैक-5 से अधिक की गति हाइपरसोनिक कहलाती है।

- हाइपरसोनिक मिसाइलें उड़ान के दौरान अपनी दिशा और प्रक्षेप-पथ बदल सकती हैं। उच्च गति से उड़ने वाली ऐसी मिसाइलों का पता लगाना तथा उन्हें नष्ट करना अत्यंत कठिन होता है।

भारत की अन्य मिसाइल प्रणालियां

- सेवा में शामिल की गई मिसाइलें:

- आकाश: सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल,

- ब्रह्मोस: लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, आदि।

- विकास-चरण वाली मिसाइलें:

- नाग: एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल,

- अस्त्र: हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल,

- अग्नि: लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, आदि।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने LRLACM का पहला उड़ान परीक्षण किया।

- यह मिसाइल निर्भय क्रूज मिसाइल की जगह लेगी।

- मारक क्षमता: 1,000 किलोमीटर तक।

- प्रक्षेपण क्षमता: मोबाइल ग्राउंड लॉन्चर के साथ-साथ जहाज़ों से भी।

LRLACM के बारे में

- यह सामरिक लक्ष्यों पर दूर से लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम है।

- यह अलग-अलग ऊंचाइयों और अलग-अलग गति से उड़ते हुए दिशा बदलने में सक्षम है।

Article Sources

1 source

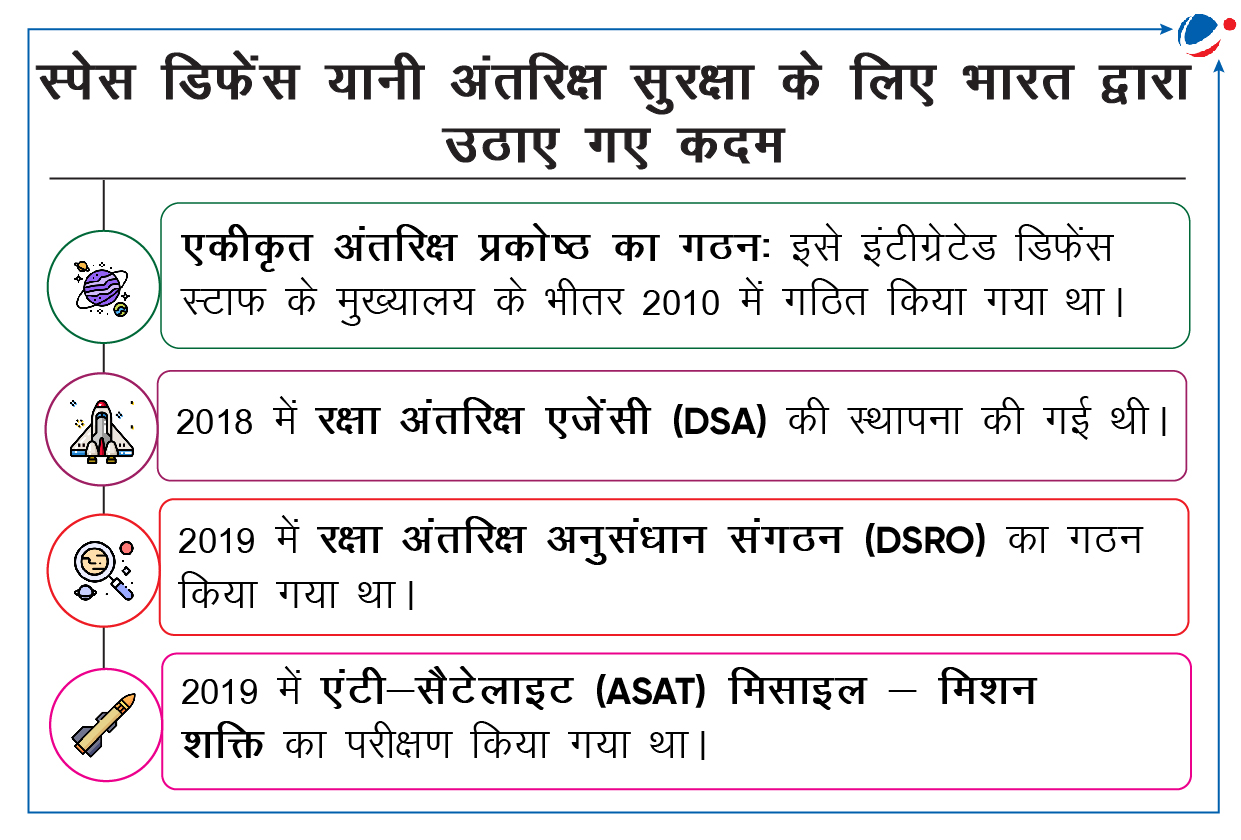

भारत का पहला अंतरिक्ष रक्षा अभ्यास दिल्ली में आयोजित हुआ।

- ‘अंतरिक्ष अभ्यास 2024’ रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (DSA) द्वारा आयोजित किया गया है। इस अभ्यास के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-

- अंतरिक्ष में भारत के राष्ट्रीय सामरिक उद्देश्यों को सुरक्षित करने में मदद करना, और

- सैन्य अभियानों में भारत की अंतरिक्ष क्षेत्रक संबंधी क्षमता को एकीकृत करना।

अंतरिक्ष रक्षा

- स्पेस डिफेंस वास्तव में अंतरिक्ष में स्थापित सैटेलाइट जैसी एसेट्स को संभावित खतरों से बचाना और जवाबी कार्रवाई करना है।

- ऐसे संभावित खतरों में गतिज और प्रत्यक्ष ऊर्जा, जैमिंग, साइबर अटैक आदि शामिल हैं।

अंतरिक्ष रक्षा की आवश्यकता क्यों है?

- अंतरिक्ष एसेट्स पर सैन्य व असैन्य जैसे खतरें बढ़ रहे हैं।

- असैन्य खतरे (अनियंत्रित और प्राकृतिक): इनमें अंतरिक्ष मलबा और विकिरण शामिल हैं। ये खतरे सैटेलाइट सिस्टम की कार्यप्रणाली को बाधित कर सकते हैं।

- सैन्य खतरे (नियंत्रित):

- साइबर अटैक: इनमें ऑन-बोर्ड सेंसर हैक करना, अपलिंक और डाउनलिंक जैमिंग, ट्रैकिंग ऑपरेशन, आदि शामिल हैं।

- एंटी-सैटेलाइट वेपन्स (ASAT): इनमें डायरेक्ट-एसेन्ट ASAT, ऑर्बिटल ASAT आदि शामिल हैं।

- रेंडेजवस और प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशन: इनमें डी-ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, नजदीक से निर्देशित-एनर्जी अटैक, डेटरेंस आदि शामिल हैं।

- निगरानी और टोही: इनमें हथियारों की तैनाती, सीमा सुरक्षा आदि के लिए हाई-रिज़ॉल्यूशन वाले कैमरे, सिंथेटिक एपर्चर रडार आदि का उपयोग करना शामिल हैं।

भारत में अंतरिक्ष रक्षा क्षेत्रक के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियां हैं:

- निजी क्षेत्रक द्वारा कम निवेश,

- राष्ट्रीय रक्षा अंतरिक्ष रणनीति की आवश्यकता होना,

- अंतरिक्ष क्षेत्रकों के हितधारकों द्वारा अलग-अलग कार्य करना और उनके बीच सहयोग की कमी,

- रक्षा खरीद की अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया, आदि।

आगे की राह

- नई रिमोट सेंसिंग नीति और नई सैटकॉम नीति का मसौदा पारित करना चाहिए।

- रक्षा खरीद प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए।

- प्रौद्योगिकी पहचान फ्रेमवर्क के लिए अनुसंधान एवं विकास पर जोर देना चाहिए।

- युद्ध की योजनाओं में सैटकॉम के एकीकरण की संभावना पर विचार करना चाहिए और

- रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (DSA), रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (DSRO) तथा इसरो में घनिष्ठ सहयोग बढ़ाना चाहिए।

Article Sources

1 sourceभारत डायनैमिक्स लिमिटेड ने "पैंटसीर वेरिएंट पर सहयोग" के लिए रूस के रोसोबोरोनएक्सपोर्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

PADS के बारे में

- पैंटसीर-S1 कम दूरी की मोबाइल एयर डिफेंस प्रणाली है। इसमें मिसाइल और बंदूक, दोनों शामिल हैं।

- यह छोटे सैन्य समूह और औद्योगिक व प्रशासनिक सुविधाओं को एयर डिफेंस या हवाई सुरक्षा प्रदान कर सकता है।

- यह फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट (जैसे फाइटर जेट), रोटेटरी-विंग एयरक्राफ्ट (जैसे हेलीकॉप्टर), क्रूज मिसाइलों और उच्च सटीकता के साथ हमला करने वाले हथियारों से रक्षा कर सकता है।

अन्य संबंधित तथ्य

- जर्मनी 2025 तक इजरायल की एरो-3 मिसाइल इंटरसेप्शन प्रणाली को तैनात करेगा।

अभ्यास | विवरण |

महासागर/ MAHASAGAR (मेरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन) |

|

गरुड़ शक्ति |

|

वियतनाम-भारत द्विपक्षीय थल सेना अभ्यास (VINBAX) 2024 |

|

सिम्बेक्स/ SIMBEX- 2024 |

|

SAREX-24 अभ्यास |

|

पूर्वी प्रहार |

|

ऑस्ट्राहिंद अभ्यास 2024 (Exercise AUSTRAHIND) |

|

संयुक्त विमोचन 2024 |

|

सी विजिल 24 |

|

हाल ही में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने ऑपरेशन सागर-मंथन के तहत 700 किलोग्राम मेथामफेटामाइन जब्त किया है।

- मेथामफेटामाइन अधिक प्रभावी एडिक्टिव ड्रग है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है।

ऑपरेशन सागर मंथन के बारे में

- शुरुआत: इसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के सहयोग से शुरू किया है।

- ऑपरेशन के उद्देश्य:

- समुद्री मार्गों के जरिए मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना;

- राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी खतरों से निपटना;

- 2047 तक ‘नशा मुक्त भारत’ के लक्ष्य को प्राप्त करना।