प्रस्तावना

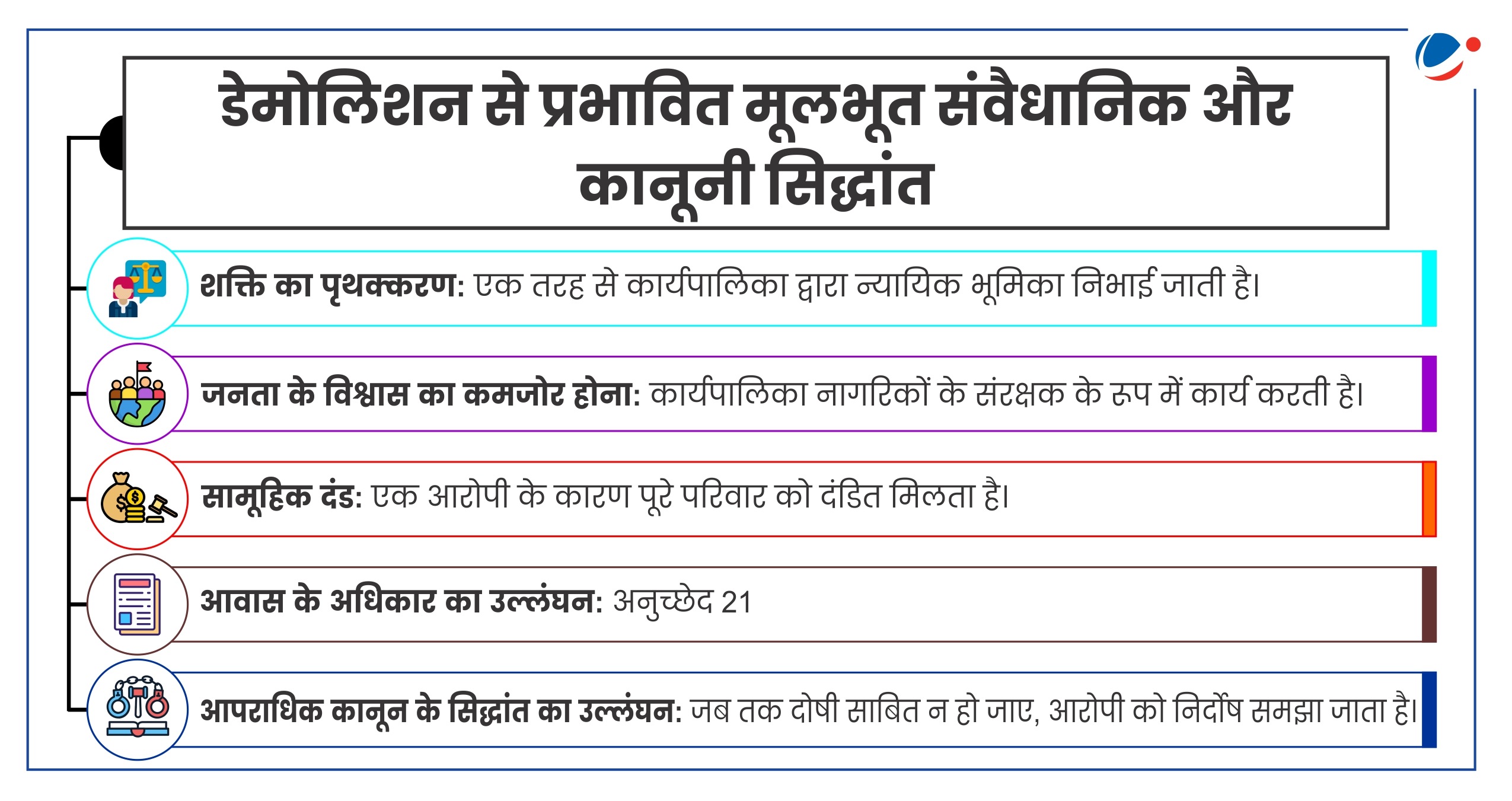

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने निजी संपत्तियों के डेमोलिशन या विध्वंस के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने माना कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और विधि की सम्यक् प्रक्रिया का पालन किए बिना निजी इमारतों को गिराना या ध्वस्त करना अराजकता की स्थिति के समान है। यह शक्ति या ताकत के बल पर किया गया अत्याचार है। न्यायालय ने यह भी कहा कि तुरंत न्याय के उदाहरण अक्सर कार्यपालिका द्वारा मनमाने ढंग से किए जाने वाले दुस्साहस पूर्ण कृत्य को प्रकट करते हैं। साथ ही, ये कृत्य संवैधानिक लोकाचार और मूल्यों का भी उल्लंघन करते हैं।

न्यायालय द्वारा जारी प्रमुख दिशा-निर्देश

- पूर्व सूचना: संपत्ति के मालिक को कारण बताओ नोटिस दिए बिना विध्वंस की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

- सुनवाई का अवसर: संबंधित व्यक्ति को उचित प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।

- विध्वंस की प्रक्रिया: कार्रवाई की वीडियोग्राफी अनिवार्य है तथा वीडियोग्राफी रिकॉर्डिंग को उचित तरीके से सुरक्षित रखना आवश्यक है।

- दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर कार्रवाई: निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के साथ-साथ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

- ये दिशा-निर्देश किस पर लागू नहीं होंगे: ये दिशा-निर्देश अनधिकृत निर्माण या अदालती आदेश के तहत डेमोलिशन के मामलों में लागू नहीं होंगे।

प्रमुख हितधारक और तुरंत न्याय से संबंधित उनके हित

हितधारक | हित |

पीड़ित और उनके परिवार | न्याय तक पहुंच, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, मानव अधिकारों का संरक्षण, सम्मान, अपराधी द्वारा सुधार की प्रक्रिया। |

कानून प्रवर्तन एजेंसियां और न्यायपालिका | विधि का शासन, आपराधिक न्याय प्रणाली, अपराध के अनुपात में सजा, उचित और निष्पक्ष तरीके से दंड देना। |

बड़े पैमाने पर समाज | त्वरित न्याय, न्याय व्यवस्था में विश्वास, कानून और व्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा। |

अपराधी (आरोपी या दोषी) | त्वरित न्याय, कमजोर लोगों की सुरक्षा, अपराध पर लोकप्रिय सार्वजनिक विमर्श। |

सरकार | निष्पक्ष आपराधिक न्याय प्रणाली, सामूहिक सुरक्षा के साथ व्यक्तिगत अधिकारों का संतुलन, जन भावनाएं और आक्रोश। |

न्याय की अवधारणा

न्याय एक नैतिक व दार्शनिक विचार है, जिसमें यह माना जाता है कि कानून द्वारा सभी के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार किया जाना चाहिए। न्याय एक स्थिर अवधारणा नहीं है, बल्कि एक ऐसी अवधारणा है, जो लगातार विकसित हो रही है।

न्याय से जुड़े प्रमुख सिद्धांत

- उपयोगितावादी सिद्धांत: जेरेमी बेंथम द्वारा दिए गए इस सिद्धांत के अनुसार, न्याय एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है, जहां व्यक्तिगत हितों के बजाय समाज के समग्र कल्याण को प्राथमिकता दी जाती है (अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम खुशी)।

- रॉल्स का न्याय का सिद्धांत: उन्होंने न्याय के दो सिद्धांत प्रस्तावित किए, अर्थात् समान बुनियादी स्वतंत्रता का सिद्धांत और विभेद सिद्धांत।

- पहला सिद्धांत समाज में सभी के लिए समान अधिकार और स्वतंत्रता की मांग करता है। वहीं, दूसरा सिद्धांत समाज में असमानताओं को तब तक अनुमति देता है जब तक ये समाज के सबसे कम सुविधा प्राप्त सदस्यों को लाभ पहुंचाती हैं।

- अमर्त्य सेन का न्याय सिद्धांत (क्षमता आधारित दृष्टिकोण): इस सिद्धांत के अनुसार, एक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष समाज द्वारा लोगों को अपनी कार्य पद्धति को बेहतर बनाने हेतु स्वस्थ जीवनशैली या शिक्षा तक पहुंच जैसी क्षमताओं को विकसित करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है।

न्याय के प्रकार

न्याय के प्रकार | अवधारणा | शामिल नैतिक मुद्दे |

वितरणात्मक न्याय (Distributive justice) |

|

|

प्रक्रियात्मक न्याय (Procedural justice ) |

|

|

प्रतिशोधात्मक न्याय (Retributive justice) |

|

|

पुनर्स्थापनात्मक न्याय (Restorative Justice ) |

|

|

पुनर्वासात्मक न्याय (Rehabilitative Justice) |

|

|

तुरंत न्याय के बढ़ते मामलों के पीछे कारण

- न्याय वितरण प्रणाली में घटता विश्वास: विधि आयोग ने अपनी 239वीं रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला कि न्याय मिलने में अत्यधिक देरी ने लोगों में कानून के प्रति भय और विश्वास को खत्म कर दिया है। इसके चलते लोगों की यह भावना मजबूत हुई है कि "न्याय में देरी न्याय से वंचित करने के समान है"।

- न्याय वितरण प्रणाली में बढ़ता अविश्वास लोगों को तत्काल एवं न्यायेतर समाधान की तलाश करने के लिए प्रेरित करता है।

- व्यक्तिगत नैतिकता और कानूनी ज्ञान का अभाव: बहुत से लोग कानूनी प्रक्रियाओं और न्यायशास्त्र से अनभिज्ञ हैं। ऐसे में, उन्हें लगता है कि भीड़ द्वारा तुरंत दंड देना ही न्याय करने का एकमात्र तरीका है।

- भावनात्मक बुद्धिमत्ता की कमी: बलात्कार, हत्या या बाल उत्पीड़न से जुड़े मामलों में लोगों की भावनाएं बहुत तीव्र हो जाती हैं, जिसके कारण अक्सर समुदाय में बदले की भावना उत्पन्न हो जाती है।

- भ्रामक सूचना का प्रसार: सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचना या वायरल कंटेंट अक्सर लोगों को तथ्यों की सही जानकारी के बिना भीड़ के रूप में इकट्ठा कर सकती है। इससे भीड़ सतर्कता न्याय (Vigilante Justice) करने की दिशा में अग्रसर होती है। सतर्कता न्याय में लोग स्वयं ही न्याय का पालन करने का दावा करते हैं।

- नैतिक पत्रकारिता से समझौता: अपराध की कहानियों को सनसनीखेज बनाने में मीडिया की भूमिका अक्सर जनता में आक्रोश पैदा करती है। इसके परिणामस्वरूप भीड़ द्वारा बिना सोचे-समझे कार्रवाई की जाती है।

- ख़बरों को सनसनीखेज बनाने से नैतिक पत्रकारिता कमज़ोर होती है। पत्रकारिता द्वारा भीड़ की मानसिकता को बढ़ावा दिए जाने के बजाय निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

- लोक धारणा: विशेष रूप से यौन उत्पीड़न के मामलों में पुलिस द्वारा किए जाने वाले एनकाउंटर की घटनाओं को लोगों द्वारा सकारात्मक माना जाता है। लोगों का मानना होता है कि इस प्रकार की कार्रवाई भविष्य के लिए मजबूत निवारक के रूप में काम करती है।

तुरंत न्याय में शामिल नैतिक मुद्दे

- विधि का शासन बनाम विधि द्वारा शासन: विधि का शासन कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है, जबकि विधि द्वारा शासन तब होता है जब शक्तिशाली लोग दूसरों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए कानूनों का उपयोग करते हैं। इस प्रकार तुरंत न्याय विधि के शासन के विचार को चोट पहुंचाता है और मनमाने या पक्षपातपूर्ण निर्णयों को बढ़ावा देता है।

- विधि की सम्यक् प्रक्रिया बनाम त्वरित न्याय: तुरंत न्याय के मामले में व्यक्ति को प्राप्त कानूनी सुरक्षा से जुड़े उपायों को शामिल नहीं किया जाता है। इससे अभियुक्त को संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राप्त निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन होता है। इस प्रकार, यह 'दोषी सिद्ध होने तक निर्दोष माने जाने (Deemed To Be Innocent Until Proven Guilty)' के सिद्धांत के खिलाफ है।

- सम्यक् या उचित प्रक्रिया का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि निष्पक्ष प्रक्रिया के बिना किसी को भी जीवन, स्वतंत्रता या संपत्ति की हानि नहीं होनी चाहिए।

- प्रतिशोधात्मक बनाम सुधारात्मक न्याय: तुरंत न्याय अक्सर प्रतिशोधात्मक न्याय के सबसे खराब पहलुओं में से एक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें दंड का आनुपातिक होना या न्यायसंगत होना जरूरी नहीं होता है।

- प्राकृतिक न्याय बनाम स्वेच्छाचारी न्याय का सिद्धांत: किसी भी व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना दंडित नहीं किया जा सकता है। यह प्राकृतिक न्याय (ऑडी अल्टरम पार्टेम) की आवश्यकताओं का आधार है।

- तुरंत न्याय क्रोध या बदले जैसी भावनाओं से प्रेरित होता है। इससे निर्णय पर असर पड़ता है और अनुचित परिणाम सामने आते हैं।

- साधन बनाम साध्य की बहस: यह सवाल उठता है कि क्या वांछनीय या न्यायसंगत परिणाम (जैसे- आपराधिक मामलों में त्वरित न्याय) प्राप्त करने के लिए हम उन तरीकों का उपयोग कर सकते है जो मूल नैतिक सिद्धांतों या कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हैं।

- तुरंत न्याय, न्यायिक संस्थाओं को कमजोर करता है और नैतिक कर्तव्यों का उल्लंघन करता है। यह समाज में अराजकता फैला सकता है और सामाजिक व्यवस्था के टूटने का कारण बन सकता है।

आगे की राह

- प्रतिशोधात्मक न्याय को पुनर्स्थापनात्मक न्याय के साथ संतुलित करना: यह संतुलित नज़रिया केवल दंडात्मक उपायों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, अपराधियों को अपनी गलतियों को सुधारने का मौका भी देता है।

- इससे यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है कि 'न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि यह दिखना भी चाहिए कि न्याय हुआ है।' इसका तात्पर्य यह है कि "ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए जिससे यह संदेह भी उत्पन्न हो कि न्याय की प्रक्रिया में अनुचित हस्तक्षेप हुआ है।"

- संवेदनशीलता: व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए, ताकि नागरिकों को कानूनी प्रक्रिया, उनके अधिकारों और सतर्कता कार्रवाइयों के परिणामों के बारे में शिक्षित किया जा सके।

- न्यायिक सुधार: तुरंत न्याय के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए न्यायिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। इससे कानूनी प्रणाली के भीतर पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, इससे न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।

- इसके अतिरिक्त, डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1996) तथा PUCL बनाम महाराष्ट्र राज्य (2014) आदि मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत न्याय की समस्या के समाधान हेतु जारी महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देशों को सही से लागू किया जाना चाहिए।

- संस्थाओं की जवाबदेहिता को बढ़ावा देना: पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्यायालय में अपनी बेगुनाही साबित करने का अभियुक्त का संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहे।

निष्कर्ष

त्वरित, निष्पक्ष और किफायती न्याय का अधिकार एक सार्वभौमिक मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 ने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है तथा राज्य पर प्रत्येक नागरिक के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने का दायित्व सौंपा है। कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के बिना इस बहुमूल्य अधिकार से वंचित करना या उसका उल्लंघन करना स्वीकार्य नहीं है। एक सुव्यवस्थित समाज का संपूर्ण अस्तित्व आपराधिक न्याय प्रणाली के सुदृढ़ और कुशल कामकाज पर निर्भर करता है।

अपनी नैतिक अभिक्षमता का परीक्षण कीजिएआपको एक ऐसे शहर में पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है, जहाँ पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के खिलाफ अपराध में बड़ी वृद्धि हुई है। आप एक ऐसे स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ पर भीड़ एकत्रित है, जो एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग कर रही है। आपके विभाग के अधिकारी "तुरंत न्याय" के रूप में आरोपी को सरेआम पीटते नज़र आते हैं। हालांकि, इस कृत्य को लोगों से वाहवाही मिल रही है, लेकिन यह विधि की सम्यक् प्रक्रिया और विधि के शासन के सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है। जब आप स्थिति का आकलन करते हैं, तो आप अपने विभाग के भीतर एक विभाजन देखते हैं: कुछ अधिकारी इन कार्रवाइयों को जनता के आक्रोश के लिए एक आवश्यक प्रतिक्रिया के रूप में उचित ठहरा रहे हैं, जबकि अन्य नैतिक निहितार्थों और संभावित कानूनी परिणामों के बारे में चिंता व्यक्त कर रहे हैं। उपर्युक्त केस स्टडी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

|