सुर्ख़ियों में क्यों?

19वां G-20 शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन की थीम थी- "एक न्यायसंगत विश्व एवं एक संधारणीय ग्रह का निर्माण (Building a Just World and a Sustainable Planet)"।

रियो डी जेनेरियो में आयोजित G-20 शिखर सम्मेलन के बारे में

- रियो शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ (AU) ने पहली बार एक पूर्ण सदस्य के रूप में भाग लिया।

- इस सम्मेलन की मेजबानी ब्राजील ने की। ब्राजील, G-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला ग्लोबल साउथ का तीसरा देश बन गया है। अन्य दो देश हैं- इंडोनेशिया (2022) और भारत (2023)।

- अगला G-20 शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होगा। वर्तमान में ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका 'G-20 ट्रोइका' देश हैं। ये देश ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा IBSA और ब्रिक्स (BRICS) समूह के भी सदस्य हैं। (G-20 ट्रोइका को बॉक्स में स्पष्ट किया गया है।)

शिखर सम्मेलन के मुख्य बिंदु: G-20 रियो डी जेनेरियो लीडर्स डिक्लेरेशन

- सामाजिक समावेशन तथा भुखमरी और गरीबी के विरुद्ध लड़ाई:

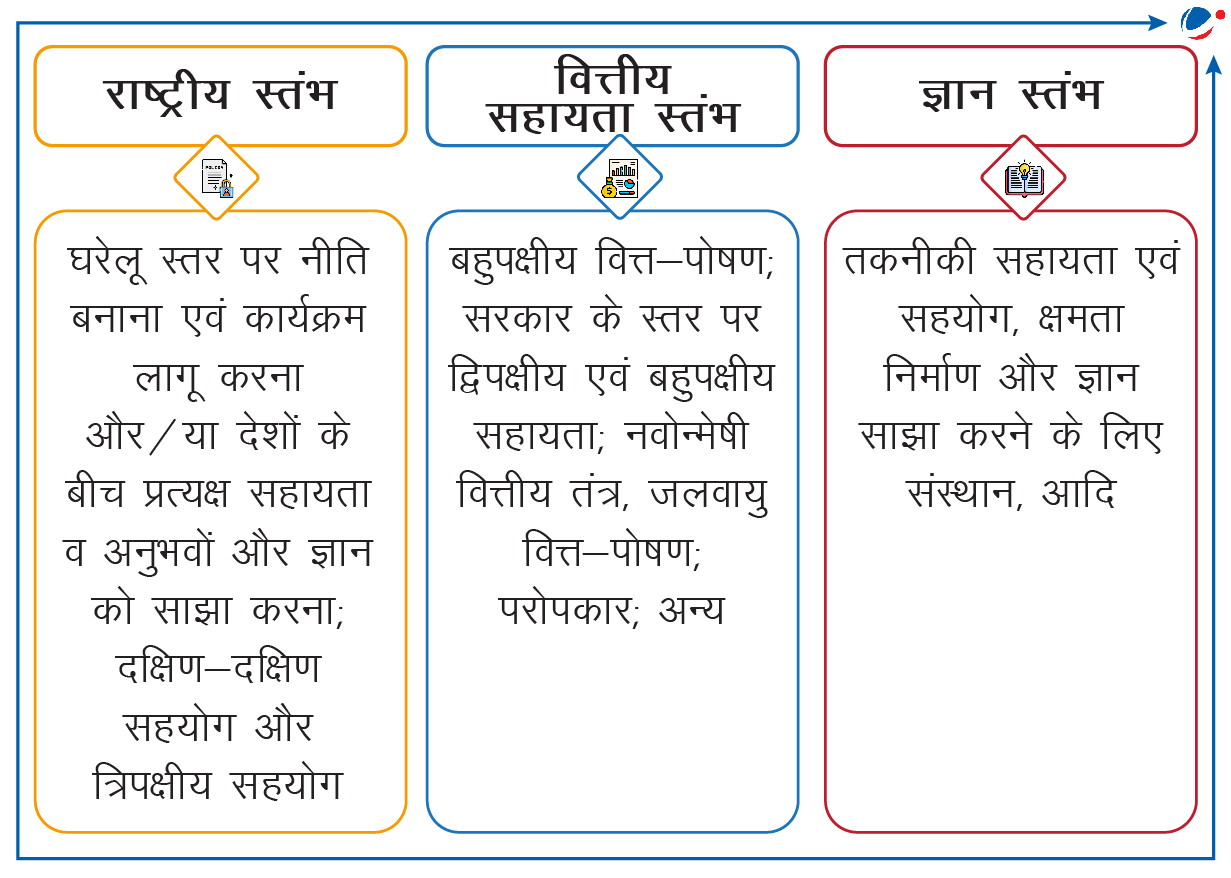

- भुखमरी और गरीबी के विरुद्ध वैश्विक गठबंधन: इसे गरीबी और भुखमरी को समाप्त करने हेतु शुरू किया गया है। (बॉक्स देखिए)

- स्थानीय एवं क्षेत्रीय उत्पादन, नवाचार और न्यायसंगत पहुंच हेतु वैश्विक गठबंधन: इसे खतरे वाले लोगों तक उपेक्षित रोगों के टीके, निदान (डायग्नोस्टिक) और अन्य स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियां पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है।

- बुनियादी आवश्यकताओं और समानता पर प्रतिबद्धताएं: G-20 शिखर सम्मेलन ने एक मजबूत संदेश देते हुए पहली बार बुनियादी स्वच्छता और पेयजल के लिए संसाधन जुटाने तथा नस्लवाद से निपटने एवं नस्लीय समानता को बढ़ावा देने के लिए सामजिक-आर्थिक असमानताओं को कम करने हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

- सतत विकास, एनर्जी ट्रांजिशन और जलवायु कार्रवाई: जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध वैश्विक एकजुटता हेतु एक कार्य बल का गठन किया जाएगा। इसका उद्देश्य विशेष रूप से विकासशील देशों हेतु जलवायु कार्रवाई के लिए निजी स्रोत से पूंजी जुटाने में आने वाली संरचनात्मक बाधाओं की पहचान करना और उन्हें दूर करना है।

- ग्लोबल गवर्नेंस से जुड़ी संस्थाओं में सुधार: बेहतर, वृहत्तर और अधिक प्रभावी बहुपक्षीय विकास बैंकों (MDBs) के लिए G-20 रोडमैप का समर्थन किया गया।

- अधिक धनी लोगों पर कर: G-20 लीडर्स ने पहली बार सहमति व्यक्त की कि वे अल्ट्रा हाई नेट-वर्थ वाले व्यक्तियों पर प्रभावी तरीके से कर लगाने के लिए सहयोग करेंगे।

'भुखमरी और गरीबी के विरुद्ध वैश्विक गठबंधन' के बारे में

|

ग्रुप ऑफ ट्वेंटी (G-20) के बारे में

|

G-20 एक महत्वपूर्ण मोड़ पर: दुनिया को चलाने के लिए इसके तरीके अब काम नहीं कर रहे

- प्रतिनिधित्व के स्तर पर असमानता: अफ्रीकी संघ के शामिल होने के बाद भी इस फोरम का नाम बदलकर "G-21" रखने की मंशा नहीं दिख रही है। यह अनिच्छा ऐसी संस्थाओं को वास्तविक वैश्विक संस्था बनने से रोकती है।

- कूटनीतिक स्तर पर मतभेद:

- हाल ही में हुए शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस जैसे प्रमुख नेताओं ने भाग नहीं लिया। यह स्थिति G-20 सदस्य देशों के मध्य गहरे मतभेद को उजागर करती है।

- इसी तरह अर्जेंटीना ने सतत विकास और कल्याणकारी गतिविधियों पर खर्च का विरोध किया है। यह सदस्यों में एकमत की कमी का संकेत है।

- संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और अर्जेंटीना जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं संपत्ति कर एवं प्रगतिशील कराधान संबंधी प्रस्तावों का विरोध करती हैं। इससे वैश्विक असमानताओं को कम करने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न होती है।

- वैश्विक गवर्नेंस में सुधार में विफलता:

- वैश्विक संस्थाओं में सुधार का मुद्दा: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और विश्व बैंक जैसी वैश्विक संस्थाओं में सुधार की पुरजोर मांग के बावजूद इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। यह ग्लोबल गवर्नेंस में G-20 के कम प्रभाव को दर्शाता है।

- जलवायु प्रतिबद्धताएं: जिस समय रियो G-20 सम्मेलन आयोजित हो रहा था, ठीक उसी समय बाकू में जलवायु परिवर्तन पर COP-29 का भी आयोजन हो रहा था। इसके बावजूद G-20 शिखर सम्मेलन जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के वर्ष को थोड़ा पहले करने में विफल रहा।

- संरचनात्मक और परिचालन संबंधी कमियां: G-20 के निर्णय बाध्यकारी नहीं होते। इससे G-20 के निर्णयों को लागू करने में गंभीरता नहीं देखी जाती है। साथ ही, यह संगठन बिना किसी औपचारिक चार्टर के संचालित होता है। इससे सदस्य देशों की जवाबदेही सुनिश्चित करना और उनके कार्यों की सार्वजनिक समीक्षा करना मुश्किल हो जाता है।

- अन्य संस्थाओं से प्रतिस्पर्धा: G-20 के देश अलग-अलग विषयों पर विभाजित हैं। वहीं दूसरी ओर शंघाई सहयोग संगठन (SCO) एवं ब्रिक्स (BRICS) जैसे संगठनों का बढ़ता प्रभाव उन्हें और चुनौती दे रहा है।

G-20 शिखर सम्मेलनों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपाय

- स्थायी सचिवालय: अनुसंधान एवं नीतिगत क्षमताओं से युक्त G-20 सचिवालय की स्थापना की जानी चाहिए। इससे दो शिखर सम्मेलनों के बीच नीतिगत निरंतरता और रणनीतिक विचार-विमर्श सुनिश्चित हो सकेगा।

- अलग-अलग संगठनों के बीच चर्चा के विषयों का स्पष्ट विभाजन:

- G-20 के लिए चर्चा के विषय: ग्लोबल पब्लिक गुड्स, जैसे- मौद्रिक स्थिरता, व्यापार खुलापन, गरीबी उन्मूलन और महामारी नियंत्रण।

- G-7 के लिए चर्चा के विषय: भू-राजनीतिक मुद्दे।

- मध्यम आय वाले सदस्य देशों को सशक्त बनाना: अर्जेंटीना, ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों को सक्रिय कूटनीतिक भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

- जवाबदेही तय करने हेतु फ्रेमवर्क: G-20 में की गई प्रतिबद्धताओं और लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी करने तथा पारदर्शी तरीके से कार्य-निष्पादन की वार्षिक समीक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए।

- संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ रणनीतिक समन्वय: दोहरे प्रयासों से बचने और पब्लिक गुड्स का समुचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) जैसे संगठनों के साथ सहयोग करना चाहिए।

- ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर ध्यान देना: G-7 के प्रभुत्व को कम करते हुए न्यायसंगत ग्लोबल गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

- उदाहरण के लिए, G-7 केवल 13% वैश्विक आबादी का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन IMF और विश्व बैंक के 59% मतदान अधिकारों पर इसके सदस्य देशों का वर्चस्व है।

निष्कर्ष

आज विश्व क्षेत्रीय संघर्ष, भुखमरी, बढ़ती असमानता, जबरन प्रवासन, स्वास्थ्य विपदाएं, ऋण के बोझ और जलवायु संकट जैसे परस्पर जुड़े संकटों का सामना कर रहा है। ऐसे में G-20 को प्रभावी और न्यायसंगत बने रहने के लिए अधिक समावेशी, जवाबदेह और कार्रवाई-उन्मुख फोरम के रूप में विकसित होना चाहिए ताकि यह तेजी से बदलते विश्व की विविध आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं का सही मायने में प्रतिनिधित्व कर सके।