ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट ने ‘ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट’ जारी की। यह रिपोर्ट बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP-29 के दौरान जारी की गई है।

- रिपोर्ट के अनुसार कार्बन उत्सर्जन की वर्तमान दर जारी रहने पर वैश्विक औसत तापमान लगभग छह वर्षों में लगातार 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की 50% संभावना है।

- संभवतः इस वर्ष पहली बार वैश्विक औसत तापमान 1.5 डिग्री की सीमा पार कर जाएगा।

कार्बन बजट क्या है:

यह CO2 उत्सर्जन की वह मात्रा है, जो वैश्विक तापमान को एक निश्चित स्तर तक सीमित रख सकेगी। मौजूदा मामले में, पेरिस समझौते का लक्ष्य वैश्विक तापमान को औद्योगिक क्रांति-पूर्व स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि तक सीमित रखना है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- वैश्विक स्तर पर, जीवाश्म ईंधन आधारित CO2 उत्सर्जन के इस वर्ष 37.4 बिलियन टन के रिकॉर्ड उच्च स्तर को पार करने का अनुमान है।

- वर्ष 2023 में जीवाश्म ईंधन से वैश्विक CO2 उत्सर्जन में सबसे बड़ा योगदान चीन (31%), संयुक्त राज्य अमेरिका (13%), भारत (8%) और यूरोपीय संघ (7%) का था।

- ये चार क्षेत्र जीवाश्म ईंधन से 59% वैश्विक CO2 उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि शेष विश्व 41% उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है।

- वनों की कटाई जैसे भूमि-उपयोग बदलावों से होने वाले वैश्विक उत्सर्जन में पिछले दस वर्षों में 20% की कमी दर्ज की गई है।

- वनों की स्थाई कटाई से होने वाले कुल वैश्विक उत्सर्जन के लगभग आधे हिस्से की भरपाई पुनर्वनीकरण और नए वन करते हैं।

- भूमि और महासागर कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) सिंक कुल CO2 उत्सर्जन का लगभग आधा हिस्सा अवशोषित कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन से नकारात्मक रूप से प्रभावित होने के बावजूद ये सिंक अपनी सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं।

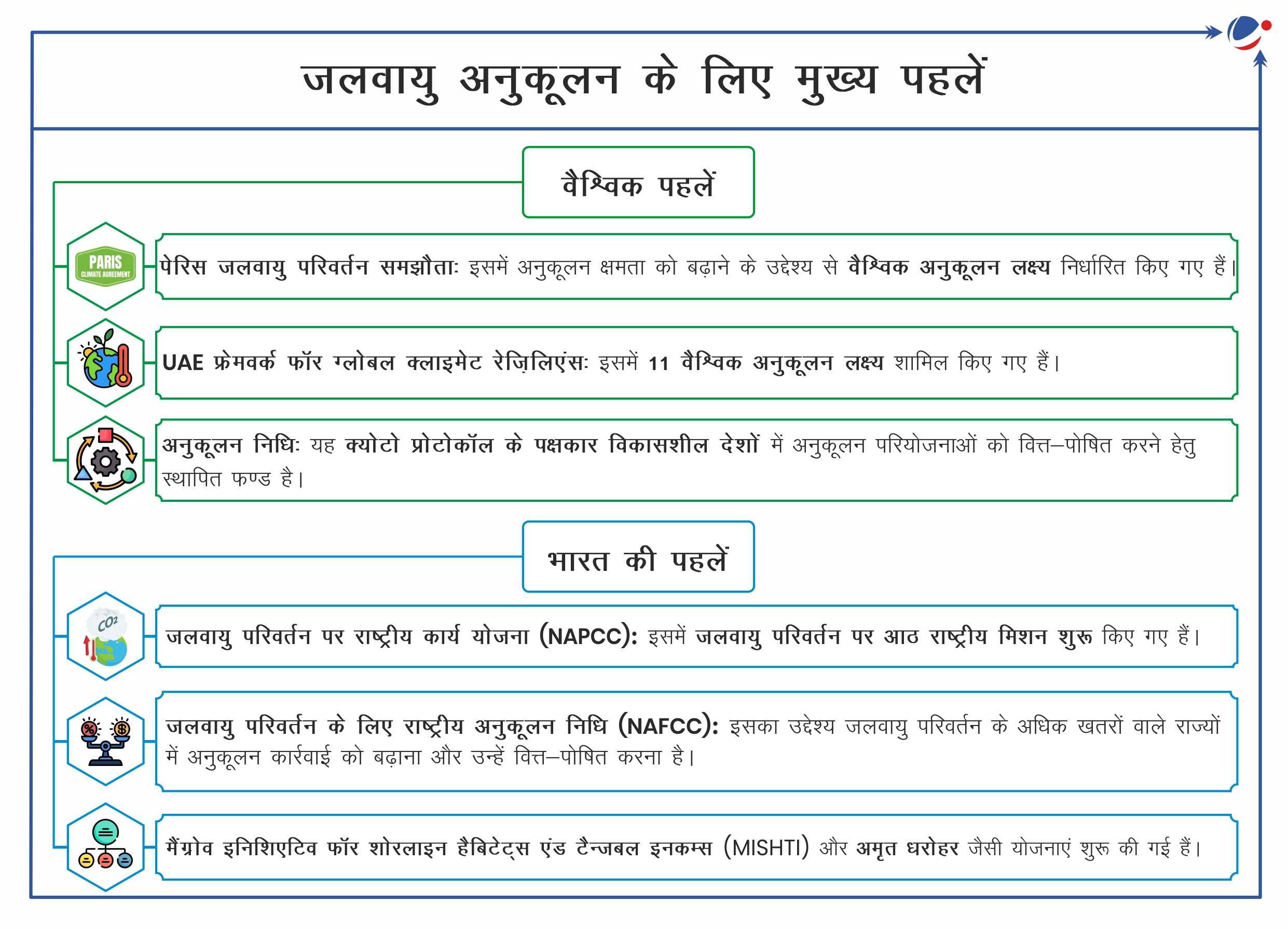

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने अडैप्टेशन गैप रिपोर्ट, 2024 जारी की। यह रिपोर्ट जलवायु अनुकूलन योजना, उसका कार्यान्वयन और वित्त-पोषण में प्रगति का वार्षिक मूल्यांकन है।

- अडैप्टेशन गैप वास्तव में अनुकूलन योजना के वास्तविक क्रियान्वयन और समाज द्वारा निर्धारित लक्ष्य के बीच का अंतर है। यह मुख्यतः जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से संबंधित प्राथमिकताओं द्वारा निर्धारित होता है यह अंतर संसाधन की कमी और प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताओं को दर्शाता है।

- अडैप्टेशन या अनुकूलन से आशय वास्तविक या अपेक्षित जलवायु परिवर्तन के अनुसार अपनी गतिविधियों को समायोजित करने वाले उपायों से है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:

- अडैप्टेशन गैप: वित्त-पोषण के मामले में यह कमी प्रति वर्ष 187-359 बिलियन अमेरिकी डॉलर की है।

- अनुकूलन की दिशा में प्रगति: विकासशील देशों में अंतर्राष्ट्रीय सरकारों द्वारा अनुकूलन उपायों में वित्त-पोषण 2022 में बढ़कर 27.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था।

- यह वित्त-पोषण ग्लासगो जलवायु संधि की दिशा में प्रगति को दर्शाता है। इस संधि में विकसित देशों से विकासशील देशों में अनुकूलन उपायों में 2025 तक वित्त-पोषण को 2019 के 19 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम-से-कम दोगुना करने का आग्रह किया गया है।

- अनुकूलन का महत्त्व: महत्वाकांक्षी अनुकूलन उपायों से जलवायु परिवर्तन के वैश्विक खतरों को आधा किया जा सकता है।

- उदाहरण के लिए, कृषि में प्रतिवर्ष 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश लगभग 78 मिलियन लोगों को जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली भुखमरी या चिरकालिक भुखमरी से बचाएगा।

अडैप्टेशन गैप को दूर करने के लिए सिफारिशें

- जलवायु परिवर्तन पर आगामी COP-29 में जलवायु वित्त-पोषण के लिए एक महत्वाकांक्षी न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल अपनाना चाहिए।

- जलवायु अनुकूलन को बढ़ावा देने वाले उपायों को मजबूत करना चाहिए; नए वित्तीय साधनों की संभावना तलाशनी चाहिए तथा क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को प्रोत्साहन देना चाहिए।

- अनुकूलन उपायों के वित्त-पोषण की प्रक्रिया में भी बदलाव लाने की आवश्यकता है। अभी घटना के बाद कार्रवाई में वित्त-पोषण, धीरे-धीरे वित्त-पोषण और परियोजना आधारित वित्त-पोषण की नीति अपनाई जाती है। इसके बदले घटना का अनुमान लगाकर उसे टालने में वित्त-पोषण, रणनीतिक और परिवर्तनकारी अनुकूलन में वित्त-पोषण आदि को बढ़ावा देना चाहिए।

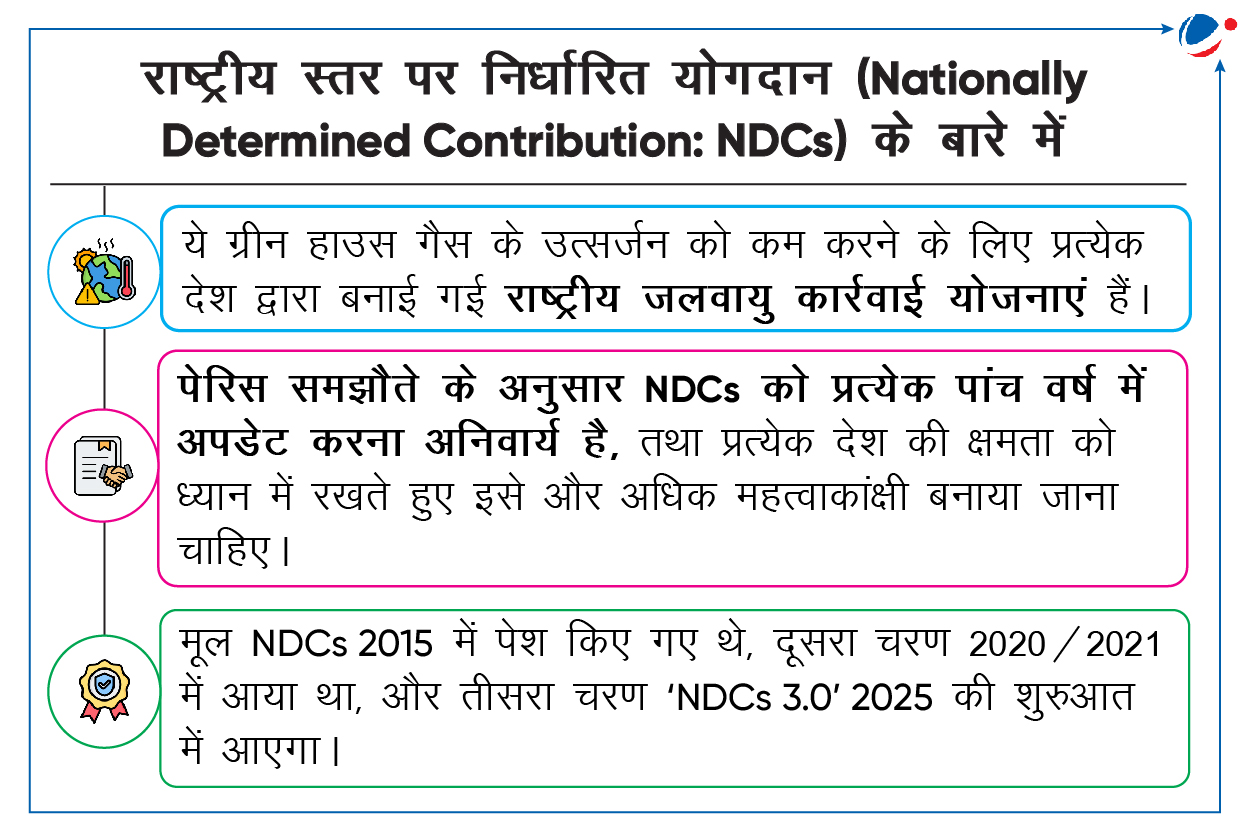

इस रिपोर्ट में मुख्य रूप से वैश्विक स्तर पर उत्सर्जन की प्रवृत्तियों; भविष्य के पूर्वानुमानों और पेरिस समझौते के तापमान संबंधी दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अगले राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (NDCs) के तहत अपेक्षित प्रतिबद्धताओं पर प्रकाश डाला गया है।

इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:

- ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन 2023 में 57 गीगाटन (Gt) CO2 के बराबर एक नए उच्च स्तर पर पहुंच गया है। यह 2022 की तुलना में 1.3% की वृद्धि को दर्शाता है।

- कुल GHG उत्सर्जन में भारत 4,140 मीट्रिक टन (Mt) CO2 के बराबर उत्सर्जन के साथ तीसरे स्थान पर है, जबकि चीन पहले और संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पर हैं।

- वर्तमान और ऐतिहासिक GHG उत्सर्जन में बड़ी असमानताएं: छह सबसे बड़े GHG उत्सर्जक देश वैश्विक स्तर पर GHG उत्सर्जन के 63% के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि अल्प विकसित देशों के लिए यह आंकड़ा केवल 3% है।

- इसी प्रकार, भारत का ऐतिहासिक (1850-2022) CO2 उत्सर्जन 83 GtCO2 है। यह चीन के 300 GtCO2 और अमेरिका के 527 GtCO2 की तुलना में बहुत कम है।

- NDC लक्ष्य प्राप्त न कर पाना: 2030 तक NDC के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी देशों के लिए अधिक कठोर नीतियों को अपनाना अनिवार्य है।

वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5°C तक सीमित रखने के लिए की गई सिफारिशें:

- देशों को अगले NDCs में 2030 तक वार्षिक GHG उत्सर्जन में 42% तथा 2035 तक वार्षिक GHG उत्सर्जन में 57% की कटौती करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।

- क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सूचीबद्ध सभी गैसों को NDCs में शामिल किया जाना चाहिए और सभी क्षेत्रकों को कवर करते हुए उनके लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए।

- सौर फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकियों और पवन ऊर्जा के बढ़ते उपयोग से 2035 में कुल GHG उत्सर्जन में 38% तक की कमी हो सकती है।

Article Sources

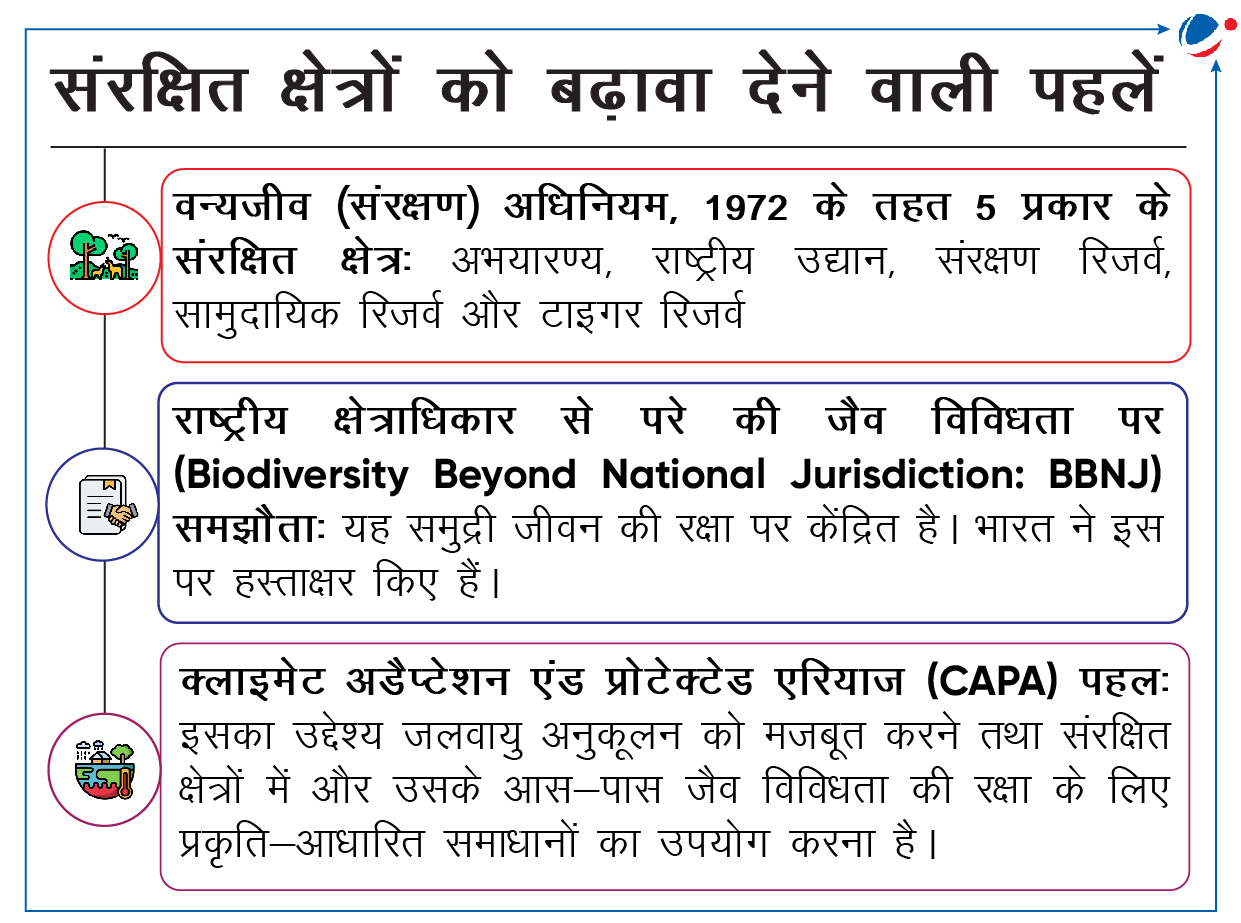

1 sourceसंयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम-विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र (UNEP-WCMC) और IUCN ने “प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट, 2024” जारी की।

प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट, 2024 के बारे में

- यह कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (KMGBF) के लक्ष्य 3 के संदर्भ में प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड एरियाज़ (PCAs) की वैश्विक स्थिति का आकलन करने वाली पहली रिपोर्ट है।

- प्रोटेक्टेड एरियाज़ भौगोलिक रूप से परिभाषित वह क्षेत्र है, जिसे विशिष्ट संरक्षण (Conservation) उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विनियमित और प्रबंधित किया जाता है।

- कंजर्व्ड क्षेत्र प्रोटेक्टेड क्षेत्रों के बाहर के क्षेत्र होते हैं। इन्हें जैव विविधता, पारिस्थितिकी-तंत्र सेवाओं और स्थानीय मूल्यों के संरक्षण के लिए प्रबंधित किया जाता है।

- लक्ष्य 3 का उद्देश्य PCAs के वैश्विक नेटवर्क को 30% कवरेज तक इस तरह से विस्तारित करना है, जो न्यायसंगत हो तथा देशज लोगों और स्थानीय समुदायों के अधिकारों का सम्मान करता हो।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- PCAs का वैश्विक कवरेज स्थलीय और अंतर्देशीय जल के 17.6% तथा समुद्री एवं तटीय क्षेत्रों के 8.4% तक पहुंच गया है।

- प्रमुख जैव विविधता क्षेत्रों में से दो-तिहाई से अधिक अब आंशिक रूप से या पूरी तरह से PCAs द्वारा कवर किए गए हैं। हालांकि, 32% हिस्से को अभी भी संरक्षण प्राप्त नहीं है।

- केवल 8.5% भूमि प्रोटेक्टेड और कनेक्टेड है।

- प्रबंधन की प्रभावशीलता पर डेटा सीमित है, केवल 4% प्रोटेक्टेड क्षेत्र देशज लोगों और स्थानीय समुदायों द्वारा प्रबंधित हैं।

आगे की राह

- देशज और पारंपरिक क्षेत्रों को मान्यता एवं समर्थन: ये क्षेत्र वैश्विक भूमि के 13.6% को कवर करते हैं और इन्हें संरक्षण प्रयासों में शामिल किया जाना चाहिए।

- PCAs के विस्तार के लिए विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय वित्त-पोषण प्रदान करना: KMGBF के तहत, देश 2030 तक जैव विविधता में सभी स्रोतों से निवेश को कम-से-कम 200 बिलियन अमरीकी डॉलर प्रति वर्ष तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

Article Sources

1 sourceअंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने विश्व ऊर्जा रोजगार, 2024 (World Energy Employment, 2024) रिपोर्ट जारी की।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:

- वैश्विक ऊर्जा क्षेत्रक में रोजगार ने 2023 में श्रम बाजार के व्यापक ट्रेंड को पीछे छोड़ दिया।

- स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रक, रोजगार में वृद्धि का प्राथमिक स्रोत बना हुआ है।

रिपोर्ट में भारत से संबंधित मुख्य बिंदु:

- भारत में ऊर्जा क्षेत्रक में 8.5 मिलियन से अधिक लोग नियोजित हैं। यह 2023 में देश में रोजगार प्राप्त कुल 566 मिलियन लोगों का 1.5% है।

- भारत का ऊर्जा क्षेत्रक भी कई अन्य क्षेत्रकों की तरह, अनौपचारिक श्रम पर बहुत अधिक निर्भर करता है।

- सरकारी पहलों की वजह से ऊर्जा क्षेत्रक में, विशेष रूप से स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रक में कार्यबल बढ़ने की संभावना है। इससे रोजगार सृजन को और बढ़ावा मिलेगा।

Article Sources

1 sourceविंध्याचल में विश्व का पहला CO2 से मेथेनॉल बनाने का संयंत्र शुरू किया गया।

- राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (NTPC) ने CO2 से मेथेनॉल का सफलतापूर्वक उत्पादन किया है।NTPC ने फ्लू गैस से कैप्चर की गई CO2 को प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन (PEM) इलेक्ट्रोलाइजर से प्राप्त हाइड्रोजन के साथ संश्लेषित कर मेथेनॉल का उत्पादन किया है।

- NTPC ने अपना पहला स्वदेशी मेथेनॉल संश्लेषण उत्प्रेरक (methanol synthesis catalyst) भी विकसित किया है।

- यह कार्बन प्रबंधन और संधारणीय ईंधन उत्पादन की राह में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।

मेथेनॉल (CH3OH) के बारे में

- इसे मिथाइल/ वुड अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। यह सबसे सरलतम अल्कोहल है और पानी के साथ पूरी तरह से मिल जाता है।

- यह एक पारदर्शी, रंगहीन और ज्वलनशील तरल है। इसकी गंध इथेनॉल (पीने योग्य अल्कोहल) के समान होती है।

Article Sources

1 sourceहाल ही में, केंद्रीय विद्युत तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री ने 'EV एज ए सर्विस' कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की सहायक कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (CESL) की पहल है।

- इसे प्रधान मंत्री ई-ड्राइव योजना की घोषणा के बाद शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को अपनाने और उनके उपयोग में तेजी लाना है।

- EV-एज़-ए-सर्विस मॉडल वास्तव में इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सक्रिप्शन के आधार पर प्राप्त करने में मदद करता है। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए उच्च अग्रिम लागत नहीं चुकानी पड़ती है।

EV-एज-ए-सर्विस कार्यक्रम के बारे में

- इसके तहत अगले दो वर्षों में सरकारी विभागों में 5,000 ई-कारों का उपयोग शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।

- यह कार्यक्रम 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा।

Article Sources

1 sourceगुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिज़र्व को भारत के 56वें टाइगर रिज़र्व के रूप में अधिसूचित किया गया।

- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) की सलाह पर, छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्र को भारत के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया।

मुख्य तथ्यों पर एक नज़र

- गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिज़र्व को अधिसूचित किए जाने के बाद अब छत्तीसगढ़ में 4 टाइगर रिज़र्व हैं। अन्य तीन टाइगर रिजर्व हैं- इंद्रावती टाइगर रिज़र्व, उदंती-सीतानदी टाइगर रिज़र्व और अचानकमार टाइगर रिज़र्व।

- राज्य सरकार, NTCA की सलाह पर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन टाइगर रिजर्व को अधिसूचित करती है।

- यह नागार्जुनसागर-श्रीशैलम टाइगर रिज़र्व (आंध्र प्रदेश) और मानस टाइगर रिज़र्व (असम) के बाद तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिज़र्व है।

- एक टाइगर रिज़र्व में शामिल होते हैं:

- कोर/ क्रिटिकल क्षेत्र: वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों या ऐसे अन्य वनवासियों के अधिकारों को प्रभावित किए बिना, इन्हें अक्षुण्ण रखा जाना आवश्यक है।

- बफर/ परिधीय क्षेत्र: टाइगर रिजर्व के इस हैबिटेट क्षेत्र में कम सुरक्षा वाले उपायों की जरूरत पड़ती है। यह मानव-वन्यजीव सह अस्तित्व को बढ़ावा देता है। यह ग्राम सभा के माध्यम से निर्धारित स्थानीय लोगों के अधिकारों को मान्यता देता है।

गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिज़र्व की अवस्थिति एवं भू-परिदृश्य:

- भूगोल: यह छोटा नागपुर पठार और आंशिक रूप से बघेलखंड पठार पर स्थित है।

- जीव: तेंदुआ, लकड़बग्घा, सियार, भेड़िया, भालू आदि।

- नदियां: हसदेव गोपद, बरंगा आदि।

- संरक्षण के लिए लैंडस्केप दृष्टिकोण अपनाया गया है: यह दृष्टिकोण राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2017-31) में परिकल्पित है। यह टाइगर रिज़र्व संजय दुबरी वन्यजीव अभयारण्य (मध्य प्रदेश) से सटा हुआ है। साथ ही, यह बांधवगढ़ वन्यजीव अभयारण्य (मध्य प्रदेश) और पलामू वन्यजीव अभयारण्य (झारखंड) के साथ भी जुड़ा हुआ है।

टाइगर रिज़र्व के लिए लैंडस्केप दृष्टिकोण के बारे में

|

Article Sources

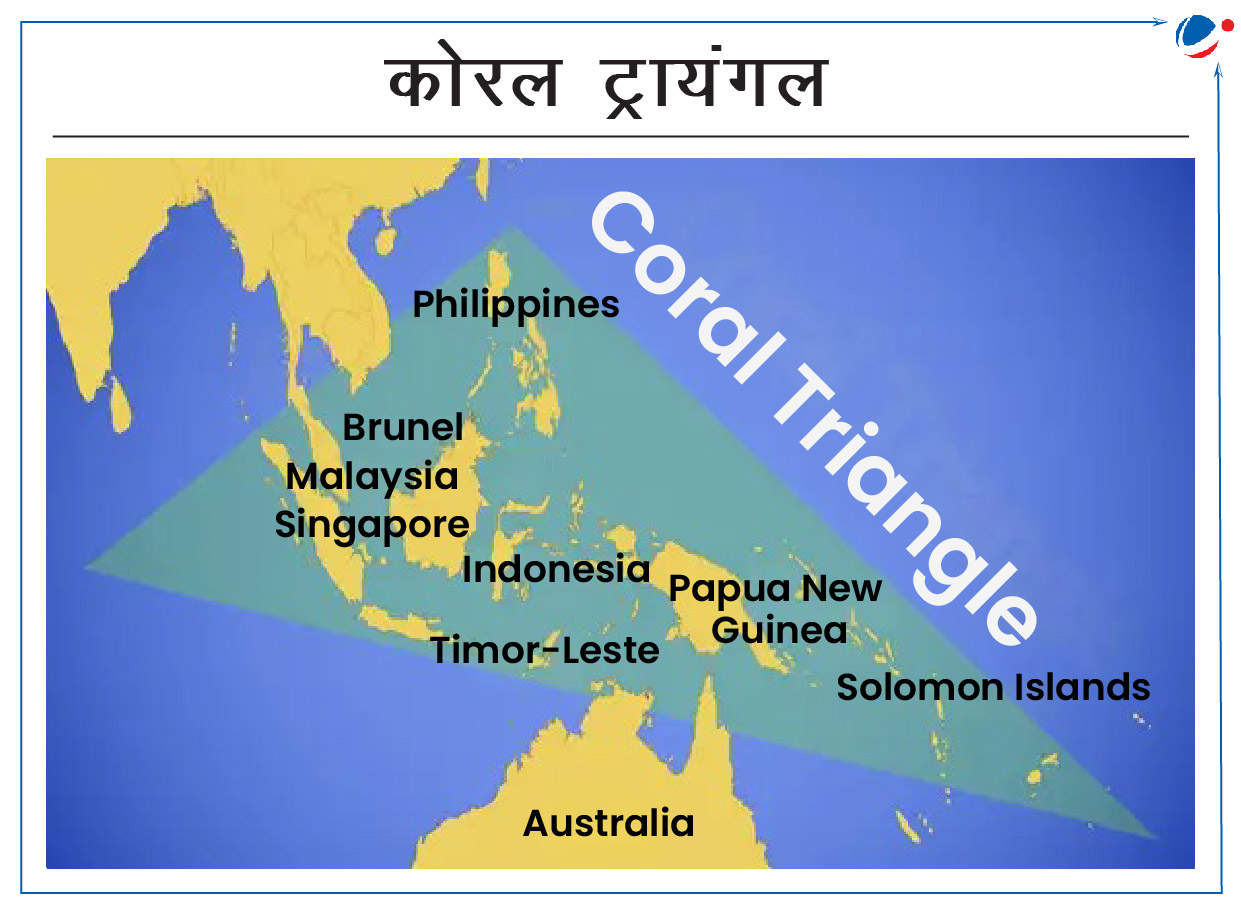

1 sourceएक नवीन रिपोर्ट में जीवाश्म ईंधन से कोरल ट्रायंगल के समक्ष उत्पन्न संभावित खतरों का उल्लेख किया गया है। यह रिपोर्ट जैव विविधता कन्वेंशन (CBD) के पक्षकारों की 16वीं कॉन्फ्रेंस (COP16) में जारी की गई है।

रिपोर्ट के बारे में

- अर्थ इनसाइट और स्काईट्रूथ द्वारा जारी की गई रिपोर्ट कोरल ट्रायंगल के लिए जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न संभावित खतरों पर प्रकाश डालती है।

- विशिष्ट पारिस्थितिकी-तंत्र से समृद्ध इस क्षेत्र का विस्तार दक्षिण-पूर्व एशिया और मेलानेशिया के सात देशों में है: इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, सिंगापुर, तिमोर-लेस्ते और सोलोमन आइलैंड्स।

- यह विश्व के सबसे समृद्ध जैव विविधता समुद्री क्षेत्रों में से एक है।

कोरल ट्रायंगल का महत्त्व:

- इस क्षेत्र में दुनिया की 76% कोरल प्रजातियां, 2,000 से अधिक कोरल फिश प्रजातियां और सात समुद्री कछुओं (टर्टल) की प्रजातियों में से छह पाई जाती हैं।

- 120 मिलियन लोग खाद्य और आय के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर हैं। यह जगह समुद्री विविधता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यहीं कारण है कि इसे "समुद्र का अमेजन" भी कहा जाता है।

कोरल ट्रायंगल के समक्ष उत्पन्न खतरे:

- तेल और गैस अन्वेषण: वर्तमान में 100 से अधिक अपतटीय तेल और गैस ब्लॉक्स कोरल ट्रायंगल में कार्यरत हैं।

- ये गतिविधियां प्रवाल भित्तियों, मैंग्रोव और समुद्री घास सहित ट्रायंगल के नाजुक पारिस्थितिकी-तंत्र को खतरे में डालती हैं।

- ध्वनि प्रदूषण: शिपिंग और अन्वेषण गतिविधियों से समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचता है। उदाहरण के लिए - अन्वेषण गतिविधियों से उत्पन्न शोर समुद्री जीवों की सुनने की क्षमता को हानि पहुंचाता है। इसके कारण जीवों के संचार, शिकार पैटर्न, व्यवहार आदि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हैं।

रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर एक नज़र:

- जीवाश्म ईंधन के मौजूदा परिचालनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करते हुए कोरल ट्रायंगल में तेल और गैस के अन्वेषण पर रोक लगानी चाहिए।

- विशेषज्ञों का सुझाव है कि कोरल ट्रायंगल को हानिकारक समुद्री क्षेत्रक संबंधी गतिविधियों से विशेष सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसे विशेष रूप से संवेदनशील समुद्री क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया किया जाना चाहिए।

यूनेस्को के अंतर-सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग (यूनेस्को-IOC) ने ओडिशा के गांवों को ‘सुनामी रेडी अर्थात् सुनामी के लिए तैयार’ गांव के रूप में मान्यता प्रदान की।

- यूनेस्को-IOC ने इंडोनेशिया में दूसरी वैश्विक सुनामी संगोष्ठी के दौरान ओडिशा के 24 तटीय गांवों को “सुनामी के लिए तैयार” के रूप में मान्यता प्रदान की है। यह मान्यता राष्ट्रीय सुनामी तैयारी मान्यता बोर्ड (NTRB) द्वारा सत्यापन के आधार पर दी गई है।

- NTRB सुनामी तैयारी मान्यता कार्यक्रम (TRRP) लागू करता है। इस निकाय में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) के वैज्ञानिक और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के अधिकारी शामिल हैं।

यूनेस्को-IOC सुनामी तैयारी मान्यता कार्यक्रम (TRRP) के बारे में

- TRRP एक स्वैच्छिक व अंतर्राष्ट्रीय समुदाय-आधारित प्रयास है। यह वैश्विक तटीय क्षेत्रों में जोखिम की रोकथाम और शमन को बढ़ावा देने का कार्य करता है।

- उद्देश्य: सुनामी जैसी आपदा से जीवन, आजीविका और संपत्ति की रक्षा करना। इसके लिए, TRRP जागरूकता और तैयारी संबंधी रणनीतियों के माध्यम से सुनामी के प्रति प्रतिरोधकता को बढ़ावा देता है।

- कार्य-प्रणाली: इसमें लगातार मूल्यांकन के लिए 12 तैयारी संकेतक शामिल हैं, तथा एक बार मान्यता मिलने के बाद, इसे हर चार साल में नवीनीकृत किया जाता है।

सुनामी के बारे में

- परिभाषा: भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन या तटीय चट्टानों के गिरने की वजह से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल होती है। इसके कारण जल का विस्थापन होता है। इसके परिणामस्वरूप, ऊर्ध्वाधर विशाल लहरों की एक श्रृंखला उत्पन्न होती है, जिसे सुनामी कहा जाता है।

- उत्पत्ति: शब्द "सुनामी" में जापानी शब्द "त्सू" का अर्थ बंदरगाह और "नामी" का अर्थ लहर होता है।

- विशेषताएं:

- गति: इन लहरों की गति 500 मील प्रति घंटे (mph) से अधिक हो सकती है। यद्यपि, जैसे ही ये लहरें उथले जल में प्रवेश करती हैं, तो इनकी गति 20 से 30 मील प्रति घंटे तक धीमी हो जाती है। इस दौरान इनकी तरंगदैर्ध्यता घट जाती है, जबकि ऊंचाई बढ़ जाती है।

- सुनामी लहर की गति लहर के स्रोत की दूरी पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि यह समुद्र की गहराई पर निर्भर करती है।

भारत द्वारा उठाए गए कदम

|

हाल ही में, उत्तर-पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी कनाडा में बम साइक्लोन ने दस्तक दी है।

बम साइक्लोन के बारे में

- इसे बमजेनेसिस भी कहा जाता है। यह मध्य अक्षांशीय चक्रवात और कम दबाव वाला क्षेत्र है। यह 24 घंटे की अवधि में तेज़ी से प्रबल हो जाता है।

- 24 घंटे में इसके केंद्र में वायुदाब में कम-से-कम 24 मिलीबार तक की गिरावट दर्ज की जाती है।

- इनमें से अधिकतर चक्रवात समुद्र के ऊपर उत्पन्न होते हैं। ये उष्णकटिबंधीय या गैर-उष्णकटिबंधीय चक्रवात हो सकते हैं।

- ये चक्रवात आमतौर पर ब्लिजार्ड से लेकर प्रबल झंझावात और भारी वर्षा के साथ आगे बढ़ते हैं।

Article Sources

1 sourceसूखे के कारण करीबा झील का जलस्तर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। इससे क्षेत्र में बिजली की कमी हो गई है।

करीबा झील के बारे में

- आयतन की दृष्टि से यह विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील एवं जलाशय है।

- यह ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच स्थित है। 1955 में जेम्बेजी नदी पर बांध बनाने से इस झील का निर्माण हुआ था।

- इसका निर्माण 1950 के दशक में शुरू हुआ था जब उत्तरी और दक्षिणी रोडेशिया (अब जाम्बिया व जिम्बाब्वे) पर ब्रिटिश शासन था।

- करीबा बांध जाम्बिया और जिम्बाब्वे दोनों को बिजली की आपूर्ति करता है। साथ ही, अफ्रीका में फलते-फूलते वाणिज्यिक मत्स्यन उद्योग को सहायता भी प्रदान करता है।