भारत ने वैश्विक विप्रेषण का सबसे अधिक हिस्सा प्राप्त किया: विश्व बैंक (INDIA SECURES 14.3% OF GLOBAL REMITTANCES: WORLD BANK)

भारत ने 2024 में कुल वैश्विक विप्रेषण (Remittance) का 14.3% हिस्सा प्राप्त किया। गौरतलब है कि विदेश में काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा अपने देश में अपने परिवारों को भेजी जाने वाली धनराशि को ‘विप्रेषण’ कहा जाता है।

वैश्विक स्तर पर विप्रेषण संबंधी ट्रेंड्स

- 2024 में शीर्ष पांच प्राप्तकर्ता: भारत 129 बिलियन डॉलर के साथ पहले स्थान पर है। इसके बाद मेक्सिको, चीन, फिलीपींस, और पाकिस्तान का स्थान है। विप्रेषण में यह वृद्धि OECD देशों में रोजगार संबंधी बाजारों की पुनर्बहाली के कारण हुई है। ज्ञातव्य है कि 2023 में भारत को 125 बिलियन डॉलर का विप्रेषण प्राप्त हुआ था।

- निम्न और मध्यम आय वाले देशों में विप्रेषण: 2024 में इन देशों में विप्रेषण का स्तर 5.8% की वृद्धि दर के साथ 685 बिलियन डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है।

- चीन के विप्रेषण में कमी: 2024 में चीन ने वैश्विक विप्रेषण का केवल 5.3% हिस्सा ही प्राप्त किया है। यह पिछले दो दशकों में सबसे कम है। यह चीन की आर्थिक समृद्धि और वृद्ध होती जनसंख्या के कारण कम-कौशल वाले उत्प्रवास (Emigration) में गिरावट के चलते हुआ है।

भारत में उच्च विप्रेषण में योगदान देने वाले कारक

- प्रवास का स्तर: भारत दुनिया में सबसे बड़ी प्रवासी आबादी (Diaspora) वाले देशों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र विश्व प्रवास रिपोर्ट 2024 के आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 2023 तक 18 मिलियन से अधिक भारतीय नागरिक विदेशों में निवास कर रहे थे।

- नये गंतव्य देशों में प्रवास: ज्यादातर भारतीय प्रवासी अब तेजी से संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया जैसे उच्च आय वाले देशों में प्रवास कर रहे हैं।

- कुशल और अकुशल श्रमिक: भारतीय प्रवासियों में अत्यधिक कुशल पेशेवरों (IT, स्वास्थ्य देखभाल, आदि) से लेकर अर्ध-कुशल और अकुशल श्रमिक शामिल हैं।

उच्च विप्रेषण का महत्त्व

- प्राप्तकर्ता परिवारों के लिए महत्त्व: इसका उपयोग भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसे आवश्यक खर्चों के लिए किया जाता है। इससे जीवन स्तर में प्रत्यक्ष रूप से सुधार होता है।

- व्यापक आर्थिक महत्त्व:

- यह विदेशी मुद्रा का प्रमुख स्रोत है।

- इससे विदेशी सहायता पर निर्भरता में कमी आती है।

- इससे चालू खाता और राजकोषीय घाटे के वित्त-पोषण में मदद मिलती है, आदि।

- Tags :

- विप्रेषण

भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है: वर्ल्ड बैंक (INDIA REMAINS THE FASTEST-GROWING ECONOMY: WORD BANK)

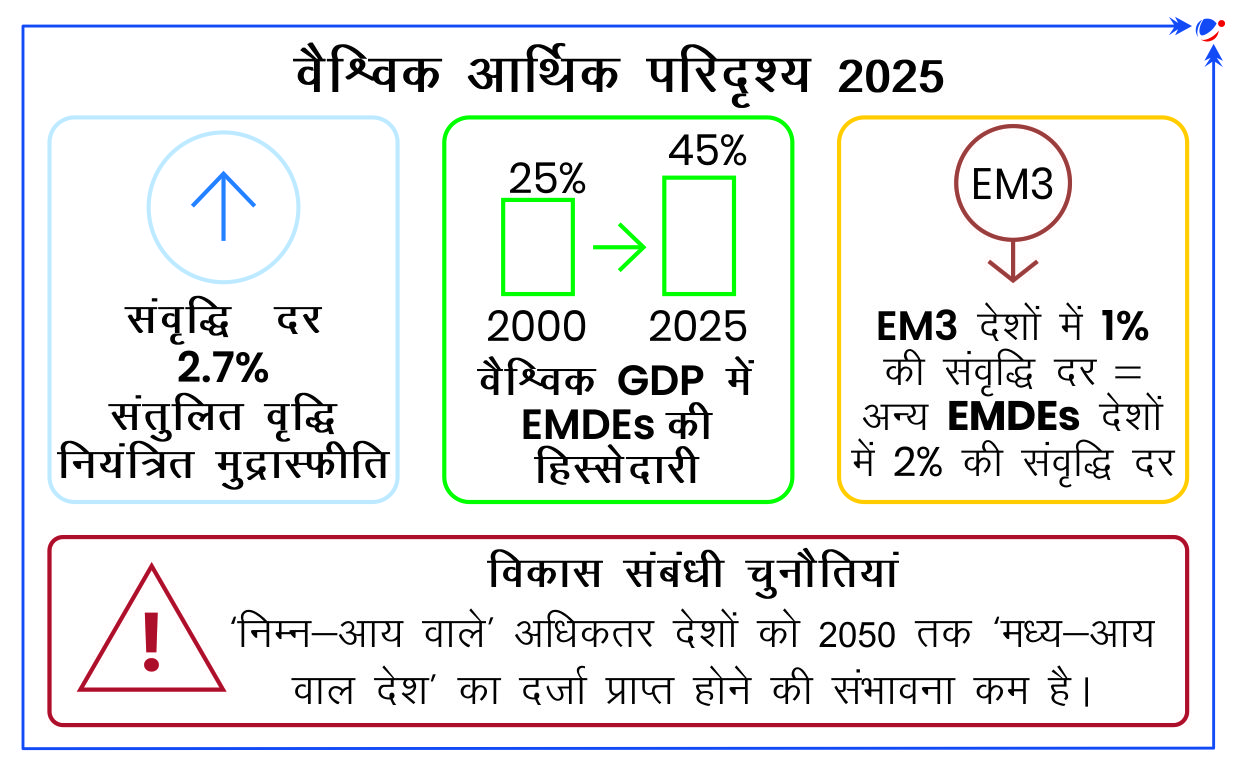

विश्व बैंक की हालिया ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट में 21वीं सदी के पहले 25 वर्षों के दौरान विश्व की अर्थव्यवस्था में हुए उतार-चढ़ाव का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है।

ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- EMDEs के प्रभाव में वृद्धि: वर्ष 2000 से 2025 के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था में उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (EMDEs) की हिस्सेदारी में काफी वृद्धि हुई है। इसमें EM3 देश (चीन, भारत और ब्राजील) अग्रणी एवं नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभा रहे हैं।

- आर्थिक संवृद्धि के मामले में भारत अग्रणी: भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। वित्त वर्ष 2026-27 तक भारत की अर्थव्यवस्था में 6.7% की वार्षिक वृद्धि होने का अनुमान है, जो 2022 में हासिल 7% की वृद्धि दर से थोड़ा कम है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाने वाले संकेतक

- अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों का मजबूत प्रदर्शन:

- सेवा क्षेत्रक: इस क्षेत्रक में निरंतर विस्तार हो रहा है। वर्ष 2000 के बाद से सेवा निर्यात में लगातार वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप दक्षिण एशियाई देशों के बीच व्यापार एकीकरण में भी वृद्धि हुई है।

- विनिर्माण: लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने और कर संबंधी सुधारों हेतु सरकार की विभिन्न पहलों से विनिर्माण को बढ़ावा मिला है।

- मजबूत आर्थिक आधार:

- राजकोषीय स्थिति: भारत के राजकोषीय घाटे में कमी और कर राजस्व में वृद्धि हुई है।

- निवेश परिदृश्य: कंपनियों की बैलेंस शीट मजबूत होने और वित्तीय बाजारों में सुधार के कारण निजी निवेश में वृद्धि हुई है, जिससे कुल मिलाकर निवेश में स्थिरता आई है।

- खपत की स्थिति: श्रम बाजार में मजबूती, ऋण में विस्तार और मुद्रास्फीति में गिरावट के कारण निजी उपभोग में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

- हालाँकि, सरकारी खर्च में वृद्धि सीमित रह सकती है।

- इस रिपोर्ट में निम्नलिखित प्रमुख चुनौतियों की पहचान की गई है:

- बढ़ता संरक्षणवाद और भू-राजनीतिक तनाव;

- कर्ज का बढ़ता बोझ और जलवायु परिवर्तन से संबंधित हानि।

- आर्थिक सफलता के लिए ऐसी नीतियों की आवश्यकता है, जो निवेश, उत्पादकता और मैक्रो-इकोनॉमिक स्थिरता को बढ़ावा दें। साथ ही, बाहरी दबावों को भी प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की आवश्यकता है।

- Tags :

- भारतीय अर्थव्यवस्था

- सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था

Articles Sources

RBI के अनुसार सरकार ट्रेजरी बिल (T-बिल) के माध्यम से 3.94 लाख करोड़ रुपये उधार लेगी {GOVERNMENT TO BORROW RS 3.94 LAKH CRORE VIA TREASURY BILLS (T-BILLS)}

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने T-बिल जारी करने के लिए कैलेंडर अधिसूचित किया। ट्रेजरी बिल यानी T-बिल एक प्रकार की सरकारी प्रतिभूति (G-Sec) है।

भारत में सरकारी प्रतिभूति (G-Sec) बाजार

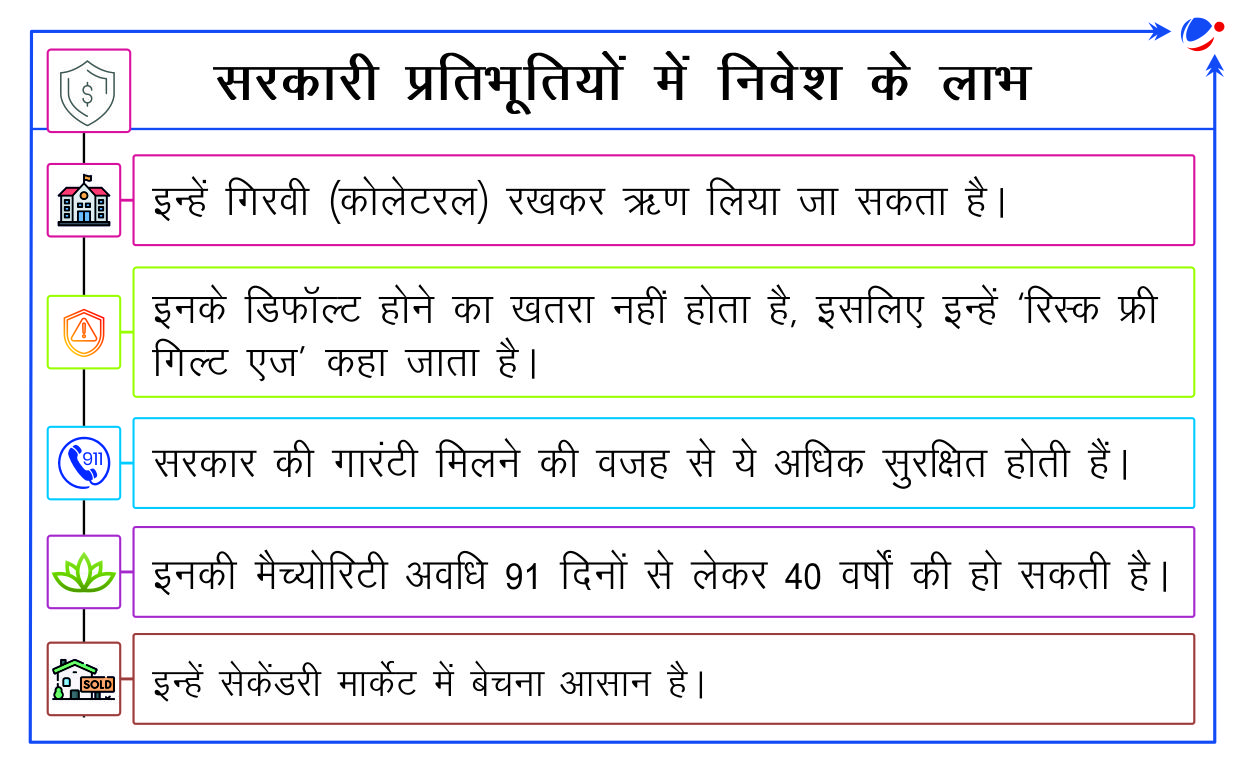

- सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) के बारे में: ये केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा जारी की जाती हैं। ये प्रतिभूतियां वास्तव में सरकार पर उधार होती हैं, क्योंकि सरकार को इन प्रतिभूतियों की मैच्योरिटी पर इनके धारकों को मूलधन वापस करना पड़ता है। इन प्रतिभूतियों की खरीद-बिक्री की जा सकती है।

- जारीकर्ता: RBI इन्हें अपने इलेक्ट्रॉनिक ई-कुबेर प्लेटफ़ॉर्म पर जारी करके इनकी नीलामी करता है।

- RBI की पब्लिक डेब्ट रजिस्ट्री (PDO) इन प्रतिभूतियों की रजिस्ट्री या डिपॉजिटरी के रूप में कार्य करती है।

- नीलामी में भाग लेने वाले प्रमुख प्रतिभागी: वाणिज्यिक बैंक, प्राथमिक डीलर, बीमा कंपनियां, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, म्यूचुअल फंड, रिटेल निवेशक, आदि।

- रिटेल निवेशकों को गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सेक्शन के तहत आवेदन की अनुमति दी गई है।

सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) के प्रकार

- अल्पावधिक प्रतिभूतियां: ये एक वर्ष से कम समय में मैच्योर हो जाती हैं। T-बिल इसका उदाहरण है।

- ट्रेजरी बिल (T-बिल) के बारे में

- यह भारत सरकार द्वारा जारी की जाने वाली मनी मार्केट और अल्पावधिक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट या ऋण प्रतिभूति है।

- ये जीरो कूपन बॉण्ड या प्रतिभूतियां होती हैं। इन पर कोई ब्याज देय नहीं होता है।

- जीरो कूपन बॉण्ड को अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देते हुए जारी किया जाता है। मैच्योरिटी पर धारक को अंकित मूल्य का भुगतान किया जाता है। इस तरह डिस्काउंट ही वास्तव में लाभ के रूप में प्राप्त होता है।

- ये प्रतिभूतियां तीन अवधियों में मैच्योर होने वाली होती हैं; 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन।

- नकद प्रबंधन बिल (CMBs)

- ये अल्पावधि वाली प्रतिभूतियां होती हैं। ये 91 दिनों से कम अवधि में मैच्योर हो जाती हैं। इसे भारत सरकार ने 2010 में शुरू किया था। ये सरकार की नकदी संबंधी जरूरतों में तात्कालिक कमी को पूरा करने के लिए जारी की जाती हैं।

- ट्रेजरी बिल (T-बिल) के बारे में

- दीर्घावधिक प्रतिभूतियां: ये एक वर्ष या इससे अधिक वर्षों में मैच्योर होती हैं। इनके उदाहरण हैं- सरकारी बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां।

- दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां: इन पर ब्याज दर या तो निश्चित होती है या बदलती रहती (फ्लोटिंग) हैं। ब्याज का भुगतान प्रत्येक छह माह पर किया जाता है। ये प्रतिभूतियां 5 से 40 वर्ष में मैच्योर होती हैं।

- राज्य विकास ऋण (SDL): ये राज्य सरकारों द्वारा जारी की जाने वाली दिनांकित प्रतिभूतियां होती हैं। ब्याज का भुगतान प्रत्येक छह माह पर किया जाता है।

- नोट: भारत में केंद्र सरकार T-बिल और बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां, दोनों जारी करती है। वहीं राज्य सरकारें केवल बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करती हैं, जिन्हें SDL कहा जाता है।

- Tags :

- सरकारी प्रतिभूति (G-Sec)

- ट्रेजरी बिल (T-बिल)

Articles Sources

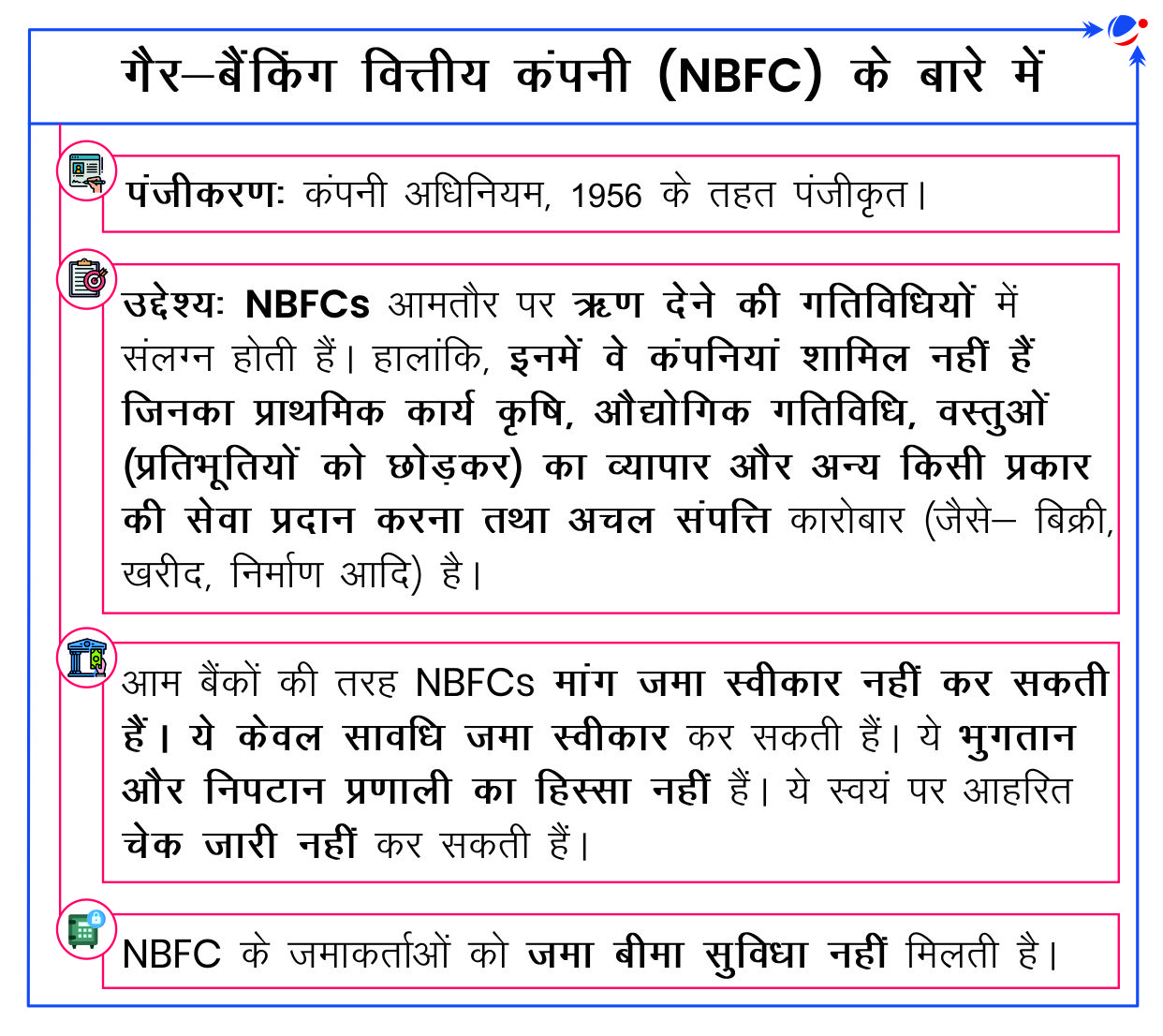

RBI ने 2024-25 के लिए अपर लेयर (NBFC-UL) में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) की सूची जारी की (RBI RELEASES LIST OF NBFCS IN THE UPPER LAYER (NBFC-UL) FOR 2024-25)

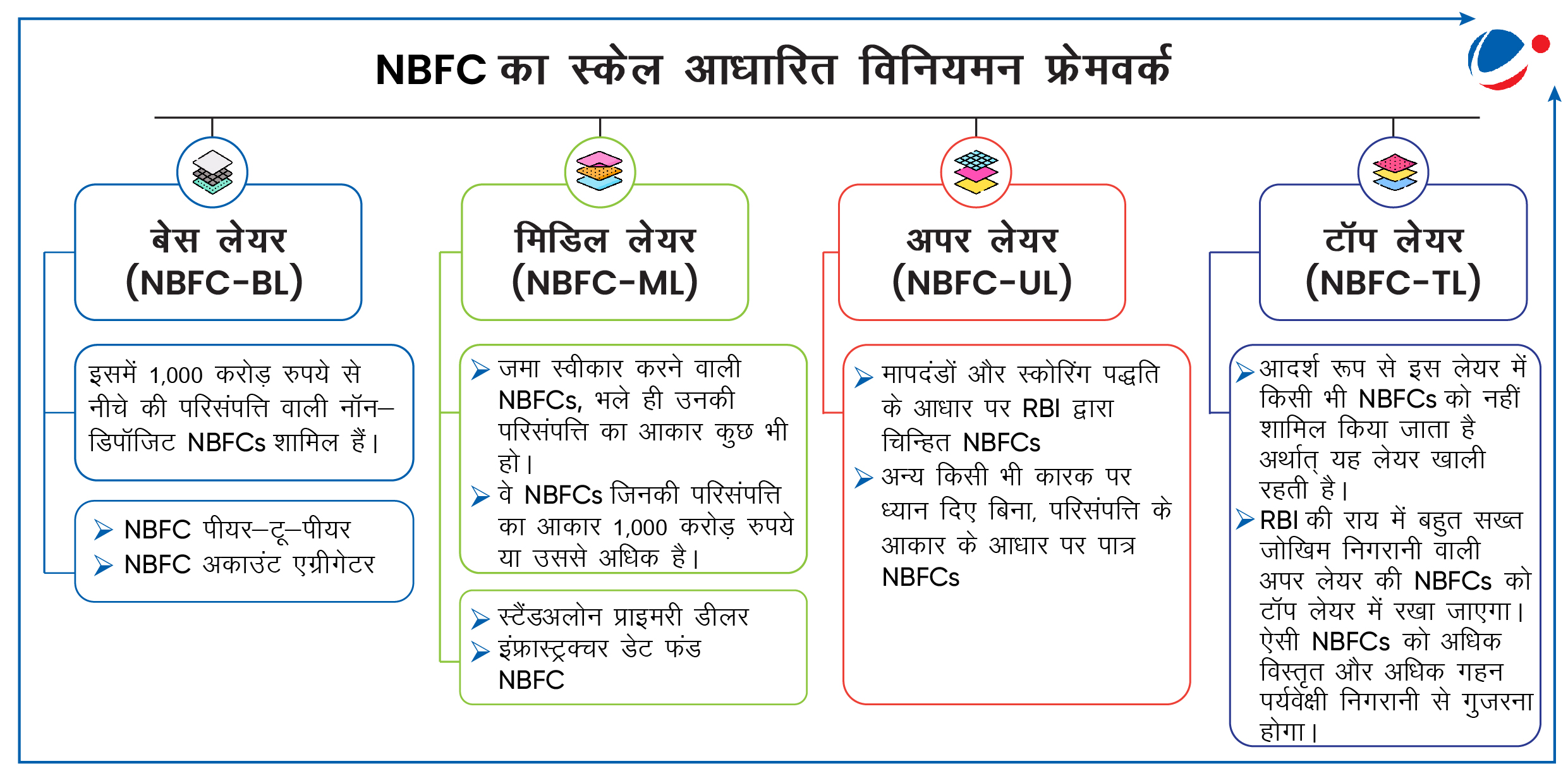

- इस सूची में LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड आदि शामिल हैं। यह सूचीकरण NBFCs के लिए एक विनियामक फ्रेमवर्क यानी स्केल बेस्ड रेगुलेशन (SBR) पर आधारित है।

- एक बार जब किसी NBFC को NBFC-UL के रूप में वर्गीकृत कर लिया जाता है, तो उसे कम-से-कम 5 साल की अवधि के लिए कठोर विनियामक आवश्यकता का पालन करना होता है।

- इस फ्रेमवर्क को संक्रामक या प्रणालीगत जोखिमों को कम करने, विनियमन में आनुपातिकता के सिद्धांत को लागू करने एवं गुणवत्ता को मजबूत करने तथा NBFC के जोखिम प्रबंधन में सुधार करने के लिए पेश किया गया है।

- संक्रामक जोखिम का अर्थ है वित्तीय प्रणाली में एक संस्थान, उद्योग, या क्षेत्र में उत्पन्न हुए संकट या अस्थिरता का अन्य संस्थानों, उद्योगों, या क्षेत्रों में फैल जाना।

- Tags :

- NBFC

- स्केल बेस्ड रेगुलेशन (SBR)

बैंकनेट/ BAANKNET (बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क) {BAANKNET (BANK ASSET AUCTION NETWORK)}

वित्त मंत्रालय ने एक नया ई-नीलामी पोर्टल ‘बैंकनेट’ लांच किया।

बैंकनेट के बारे में

- यह सभी सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों से ई-नीलामी परिसंपत्तियों के बारे में जानकारी को एकत्रित करता है। साथ ही, यह खरीदारों और निवेशकों को परिसंपत्तियों की विस्तृत श्रृंखला को सर्च करने के लिए एक वन-स्टॉप गंतव्य भी प्रदान करता है।

- सूचीबद्ध परिसंपत्तियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- आवासीय परिसंपत्तियां: जैसे फ्लैट, मकान और भूखंड;

- वाणिज्यिक परिसंपत्तियां;

- औद्योगिक भूमि व भवन, दुकानें आदि।

- इस प्लेटफॉर्म से संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के मूल्य को पुनः स्थापित करने और निवेशकों का विश्वास बढ़ाने की उम्मीद है।

- Tags :

- बैंकनेट

- परिसंपत्तियों की ई-नीलामी

प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PREPAID PAYMENT INSTRUMENTS: PPI)

RBI ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) धारकों को थर्ड-पार्टी मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के जरिये भुगतान करने और प्राप्त करने की अनुमति दी है।

प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPIs) के बारे में

- PPIs वास्तव में अग्रिम रूप से जमा पैसे या वैल्यू के बदले में वस्तुओं और सेवाओं की खरीद, वित्तीय सेवाओं के संचालन, पैसा भेजने जैसी सुविधाएं प्रदान करते हैं।

- इनके उदाहरण हैं- मोबाइल वॉलेट, डिजिटल वॉलेट, गिफ्ट कार्ड, आदि।

- PPIs बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जारी किए जा सकते हैं।

- इनके दो प्रकार हैं:

- लघु PPIs: ये PPI धारक से बहुत कम विवरण प्राप्त करने के बाद जारी किए जाते हैं; तथा

- अपने ग्राहक को जानो (KYC) संबंधी सभी आवश्यकताएं पूरी होने पर जारी किए जाने वाले PPIs.

- Tags :

- यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस

- प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स

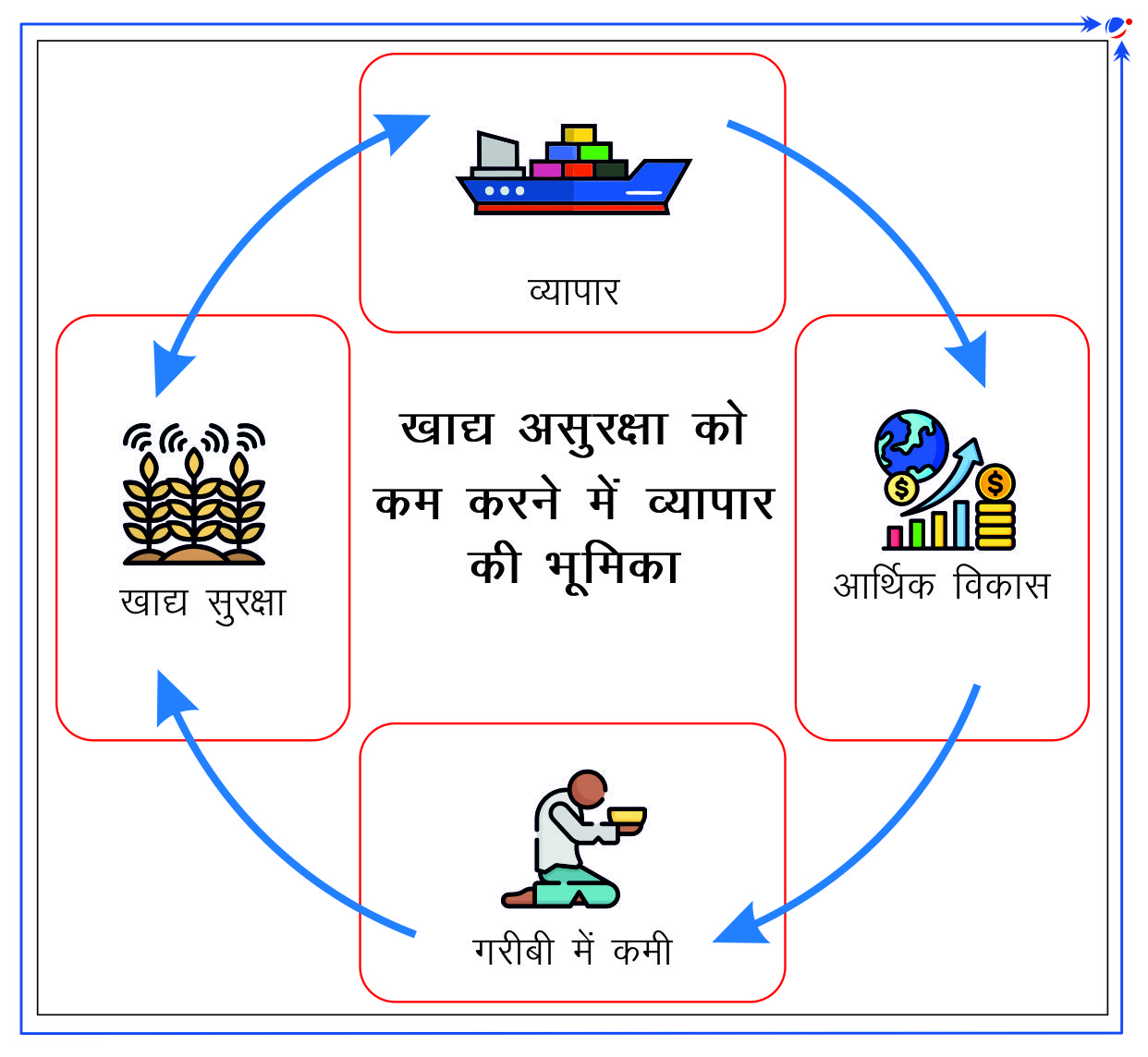

खाद्य असुरक्षा को कम करने में व्यापार की भूमिका (ROLE OF TRADE IN REDUCING FOOD INSECURITY)

यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट (पूर्ववर्ती UNCTAD) की एक रिपोर्ट द्वारा खाद्य असुरक्षा को कम करने और अकाल को रोकने में व्यापार की भूमिका की जांच की गई

- रिपोर्ट में खाद्य असुरक्षा के विभिन्न कारणों का विश्लेषण किया गया है। साथ ही, इसमें बताया गया है कि किस प्रकार व्यापार इन चुनौतियों से निपटने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

व्यापार की भूमिका

- संधारणीय आपूर्ति से खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित हो सकती है: उदाहरण के लिए अफ्रीका की 30% अनाज की जरूरतें आयात के जरिए पूरी होती हैं।

- कीमतों और बाजारों को स्थिर करना: उदाहरण के लिए- रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान ब्लैक सी पहल ने खाद्य एवं उर्वरक निर्यात को सुविधाजनक बनाया था। यह पहल संयुक्त राष्ट्र व तुर्किये की मध्यस्थता में संपन्न हुई थी।

चुनौतियां

- उच्च लागत: उदाहरण के लिए, गैर-टैरिफ उपाय (जैसे- सैनिटरी मानक) खाद्य आयात लागत को 20% तक बढ़ा देते हैं।

- आयात पर अत्यधिक निर्भरता: इससे देशों को वैश्विक मूल्य वृद्धि और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के दौरान मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

- परिवहन की बढ़ती लागत: इसका विकासशील एवं अल्पविकसित देशों पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ता है।

सिफारिशें

- WTO जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर "गंभीर खाद्य असुरक्षा से निपटने के लिए अल्पकालिक निर्यात सुविधा तंत्र" पर वार्ता करनी चाहिए।

- व्यापार बाधाओं को कम करना चाहिए और खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे देशों की निर्यात क्षमता को बढ़ावा देना चाहिए।

- विशेष रूप से कम आय वाले देशों के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं को छोटा करने और वैश्विक व्यवधानों के प्रति उनकी सुभेद्यताओं को कम करने के लिए बंदरगाहों, परिवहन नेटवर्क तथा भंडारण सुविधाओं जैसी व्यापार संबंधी अवसंरचना में निवेश करना चाहिए।

- विकासशील देशों में जलवायु-स्मार्ट और संधारणीय खेती का समर्थन करना चाहिए।

फैक्टशीट

वैश्विक भुखमरी के लिए उत्तरदायी कारक

|

- Tags :

- खाद्य असुरक्षा

- व्यापार और खाद्य सुरक्षा