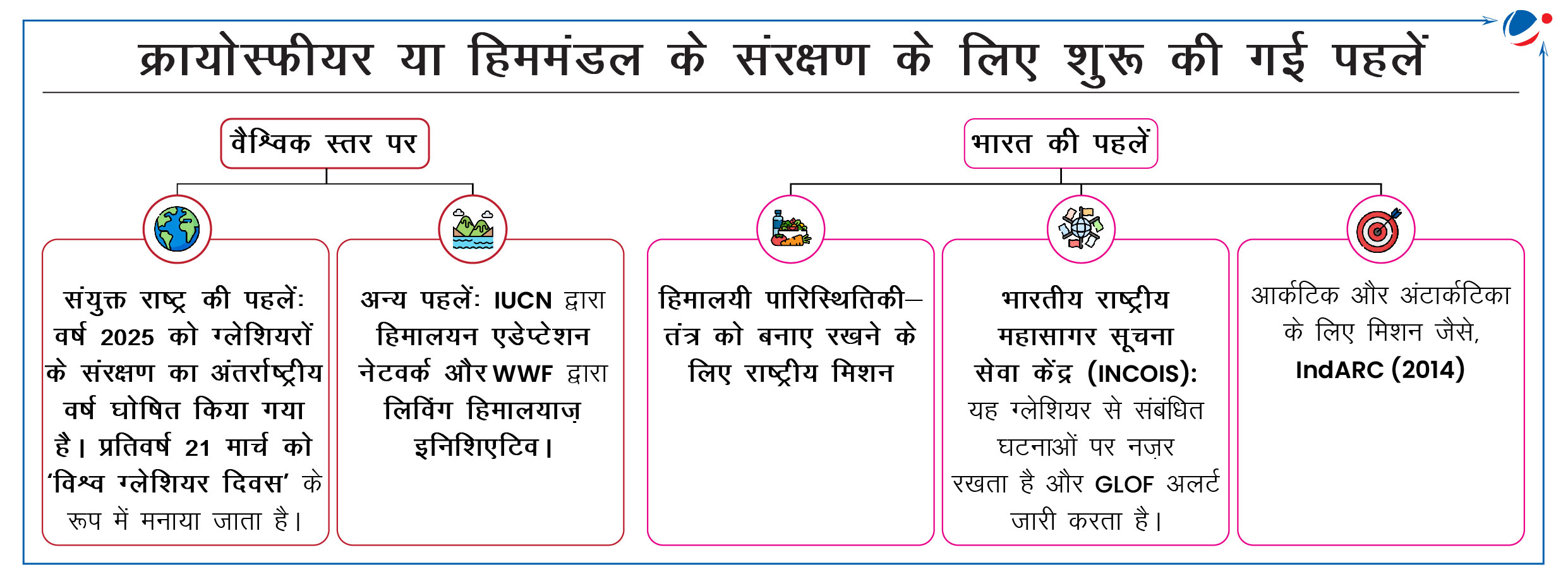

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को ‘अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष’ के रूप में मनाने की घोषणा की।

- साथ ही, साल 2025 से शुरू होकर प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को ‘विश्व ग्लेशियर दिवस’ के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया गया है।

‘अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष’ के बारे में

- यह वर्ष यूनेस्को और विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा।

- उद्देश्य:

- जलवायु की प्रणाली और जल विज्ञान चक्र में ग्लेशियरों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना; तथा

- पृथ्वी के क्रायोस्फीयर में परिवर्तन के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना।

- ग्लेशियरों का महत्त्व: दुनिया में 2,75,000 से अधिक ग्लेशियर हैं। ये लगभग 700,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हैं। ये ग्लेशियर्स विश्व में 70% ताजे जल की आपूर्ति के स्रोत हैं।

याला ग्लेशियर नेपाल में स्थित है। यह 1974 और 2021 के बीच 680 मीटर पीछे हट गया था। इसके कारण इसके क्षेत्रफल में काफी कमी (36%) आई है।

- यह संपूर्ण हिमालय में एकमात्र ग्लेशियर है, जिसे ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअल्टी लिस्ट (GGCL) में शामिल किया गया है। GGCL ग्लेशियरों और क्रायोस्फीयर पर जलवायु परिवर्तन के तीव्र प्रभावों को उजागर करता है।

- क्रायोस्फीयर पृथ्वी का वह जमा हुआ हिस्सा है, जिसमें बर्फ, हिम (ग्लेशियर) और जमी हुई भूमि (फ्रोजन ग्राउंड) शामिल हैं।

- GGCL परियोजना को 2024 में राइस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ आइसलैंड, आइसलैंड ग्लेशियोलॉजिकल सोसाइटी, वर्ल्ड ग्लेशियर मॉनिटरिंग सर्विस और यूनेस्को द्वारा लॉन्च किया गया था।

ग्लेशियर के पीछे हटने के बारे में

- ग्लेशियर का पीछे हटना वह प्रक्रिया है, जिसमें ग्लेशियरों का आकार और द्रव्यमान हिम के पिघलने, वाष्पीकरण एवं अन्य कारणों से कम हो जाता है।

- समाप्त हो चुके ग्लेशियर: वेनेजुएला का पिको हम्बोल्ट ग्लेशियर (2024), फ्रांस का सरेन ग्लेशियर (2023) आदि।

- ऐसा अनुमान है कि चीन का दागू ग्लेशियर 2030 तक समाप्त हो जाएगा।

पिघलते ग्लेशियरों/ क्रायोस्फेयर के प्रभाव

- पारिस्थितिकी-तंत्र और आजीविका को नुकसान: ग्लेशियर और हिम चादरों में दुनिया का लगभग 70% ताजा जल मौजूद है, जो पारिस्थितिकी-तंत्र और मानव जीवन के लिए आवश्यक है।

- उदाहरण के लिए- हिन्दू कुश हिमालय में रहने वाले 240 मिलियन लोग अपनी आजीविका एवं अन्य गतिविधियों के लिए क्रायोस्फीयर पर निर्भर हैं।

- ग्लेशियल या हिमनदीय झील के तटबंध टूटने से उत्पन्न बाढ़ (GLOF) का बढ़ता जोखिम: तेजी से पिघलते ग्लेशियर से अस्थिर हिमनदीय झीलें बनती हैं। इन झीलों के तटबंध टूटने से विनाशकारी बाढ़ आ सकती है।

- क्लाइमेट फीडबैक लूप: पिघलते ग्लेशियर पृथ्वी के एल्बिडो को कम करते हैं। इससे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है और ग्लोबल वार्मिंग की दर तेज हो जाती है।

यह रिपोर्ट भारत द्वारा सौंपे गए थर्ड नेशनल कम्युनिकेशन को अपडेट करती है। साथ ही, इसमें वर्ष 2020 के लिए भारत के अलग-अलग क्षेत्रकों द्वारा ग्रीनहाउस गैस (GHG) के उत्सर्जन संबंधी आंकड़े भी शामिल हैं।

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय UNFCCC के अनुच्छेद 4.1 के तहत जलवायु परिवर्तन संबंधी गतिविधियों के प्रबंधन और समन्वय तथा उनकी रिपोर्टिंग के लिए भारत का नोडल मंत्रालय है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- GHG उत्सर्जन: इसमें 2019 की तुलना में 2020 में 7.93% की कमी आई है।

- क्षेत्रक-वार GHG उत्सर्जन घटते क्रम में: ऊर्जा (75.66%), कृषि (13.72%), औद्योगिक प्रक्रिया और उत्पाद उपयोग (8.06%), अपशिष्ट (2.56%) आदि।

- सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता: इसमें 2005 से 2020 के बीच 36% की कमी आई है।

- गैर-जीवाश्म स्रोतों का हिस्सा: इनकी हिस्सेदारी अक्टूबर 2024 तक स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 46.52% थी।

- कार्बन सिंक का निर्माण: 2005 से 2021 के बीच वनावरण और वृक्षावरण के चलते 2.29 बिलियन टन CO2 के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण किया गया है।

- वनावरण और वृक्षावरण: वर्तमान में यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है और इसमें लगातार वृद्धि हो रही है।

Article Sources

3 sourcesयह अधिसूचना लोक दायित्व बीमा अधिनियम (PLIA), 1991 की धारा 7A के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई है। इस संशोधन योजना के अंतर्गत पर्यावरण राहत निधि (ERF) योजना, 2008 में संशोधन किया जाएगा।

- PLIA की धारा 7A में पर्यावरण राहत निधि (ERF) की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इस निधि का उपयोग खतरनाक पदार्थों से जुड़ी दुर्घटनाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए किया जाता है।

मुख्य संशोधनों पर एक नज़र:

- प्रशासन: पर्यावरण राहत निधि (ERF) का प्रशासन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।

- निधि प्रबंधक: यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ERF का निधि प्रबंधक था। 1 जनवरी, 2025 से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ERF का निधि प्रबंधक बन गया है। CPCB पांच साल के लिए प्रबंधक रहेगा।

- भुगतान (Disbursement): निधि प्रबंधक, केंद्र सरकार के साथ परामर्श से एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित करेगा व उसका रखरखाव करेगा। साथ ही, वह जिला कलेक्टर या केंद्र सरकार के आदेश के माध्यम से राशि को वितरित करेगा।

- निवेश: ERF राशि को सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों और बचत खातों में समुचित रूप से निवेश किया जाएगा, ताकि धन की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

- पर्यावरणीय क्षति की मरम्मत: निधि प्रबंधक, खतरनाक पदार्थों के विनिर्माण, प्रोसेसिंग, उपचार, पैकेज, भंडारण, परिवहन, उपयोग, संग्रह, समाप्ति, रूपांतरण, हस्तांतरण आदि के कारण होने वाली पर्यावरणीय क्षति की मरम्मत के लिए ERF राशि निर्धारित करेगा।

- लेखा परीक्षा: ERF के खातों की लेखा-परीक्षा एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक करेगा। इसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अनुमोदित पैनल से केंद्र सरकार नियुक्त करेगी।

संबंधित सुर्ख़ियांलोक दायित्व बीमा (संशोधन) नियम, 2024 पर्यावरण मंत्रालय ने PLIA, 1991 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक दायित्व बीमा (संशोधन) नियम, 2024 अधिसूचित किए हैं। मुख्य संशोधनों पर एक नज़र

|

Article Sources

1 sourceछत्तीसगढ़ ने एक अभिनव योजना पेश की है। इस योजना के तहत उसने अपने वनों की पारिस्थितिकी-तंत्र सेवाओं को हरित GDP से जोड़ने का फैसला किया है।

- यह कदम स्वच्छ वायु, जल संरक्षण, जैव विविधता जैसे वनों के महत्वपूर्ण पर्यावरणीय योगदानों और राज्य की आर्थिक प्रगति के बीच मौजूद प्रत्यक्ष संबंधों को जानने में मददगार साबित हो सकता है।

- छत्तीसगढ़ की 44% भूमि पर वन हैं, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- इसके अलावा तेंदू पत्ते, लाख, शहद और औषधीय पादप जैसे वन उत्पाद राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

हरित या ग्रीन GDP के बारे में

- उत्पत्ति: 'ग्रीन GDP' की अवधारणा 1980 के दशक के अंत में विकसित हुई थी। यह अवधारणा पारंपरिक GDP गणना के विपरीत, GDP में पर्यावरण पर आर्थिक गतिविधियों के प्रभावों को सम्मिलित करने पर केंद्रित है।

- परिभाषा: ग्रीन GDP का तात्पर्य पर्यावरण की दृष्टि से समायोजित सकल घरेलू उत्पाद (GDP) से है।

- गणना:

- ग्रीन GDP = निवल घरेलू उत्पाद - (प्राकृतिक संसाधनों की कमी की लागत + पारिस्थितिकी-तंत्र के क्षरण की लागत)

- ग्रीन GDP की आवश्यकता: पारंपरिक GDP गणना में पर्यावरणीय गिरावट और क्षरण की अनदेखी की जाती है। यह अक्सर उन्हें आर्थिक लाभ के रूप में मानती है।

- उदाहरण के लिए- वर्षावन को काटने और लकड़ी बेचने से GDP में वृद्धि होती है, परन्तु इसके कारण दीर्घकालिक कल्याण और संवृद्धि पर नकारात्मक असर पड़ता है।

गोल्डमैन साक्स ग्रुप इंक सहित वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े बैंकों आदि ने NZBA से बाहर निकलने की घोषणा की है।

नेट-जीरो बैंकिंग एलायंस (NZBA) के बारे में

- यह बैंकों द्वारा संचालित और संयुक्त राष्ट्र द्वारा समन्वित एक समूह है। इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने, निवेश, और पूंजी बाजार संबंधी गतिविधियों को 2050 तक हासिल किए जाने वाले नेट-ज़ीरो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लक्ष्य के अनुरूप करना है।

- कोई भी भारतीय बैंक NZBA का सदस्य नहीं है।

- यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) वित्त पहल के तहत प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग (PRB) की जलवायु संबंधी एक पहल है।

हाल ही में, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने भारत जलवायु फोरम 2025 में भारत स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया।

भारत स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण प्लेटफॉर्म के बारे में

- इसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज जैसे क्षेत्रकों में भारत की स्वच्छ प्रौद्योगिकी (क्लीनटेक) मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- यह भारतीय कंपनियों को सहयोग करने, सह-नवाचार करने तथा वित्त-पोषण, विचारों, प्रौद्योगिकियों और संसाधनों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करने में मदद करेगा।

- यह भारत को संधारणीयता और स्वच्छ प्रौद्योगिकी क्षेत्रक में एक आकर्षक व्यवसाय मॉडल और वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनने में मदद करेगा।

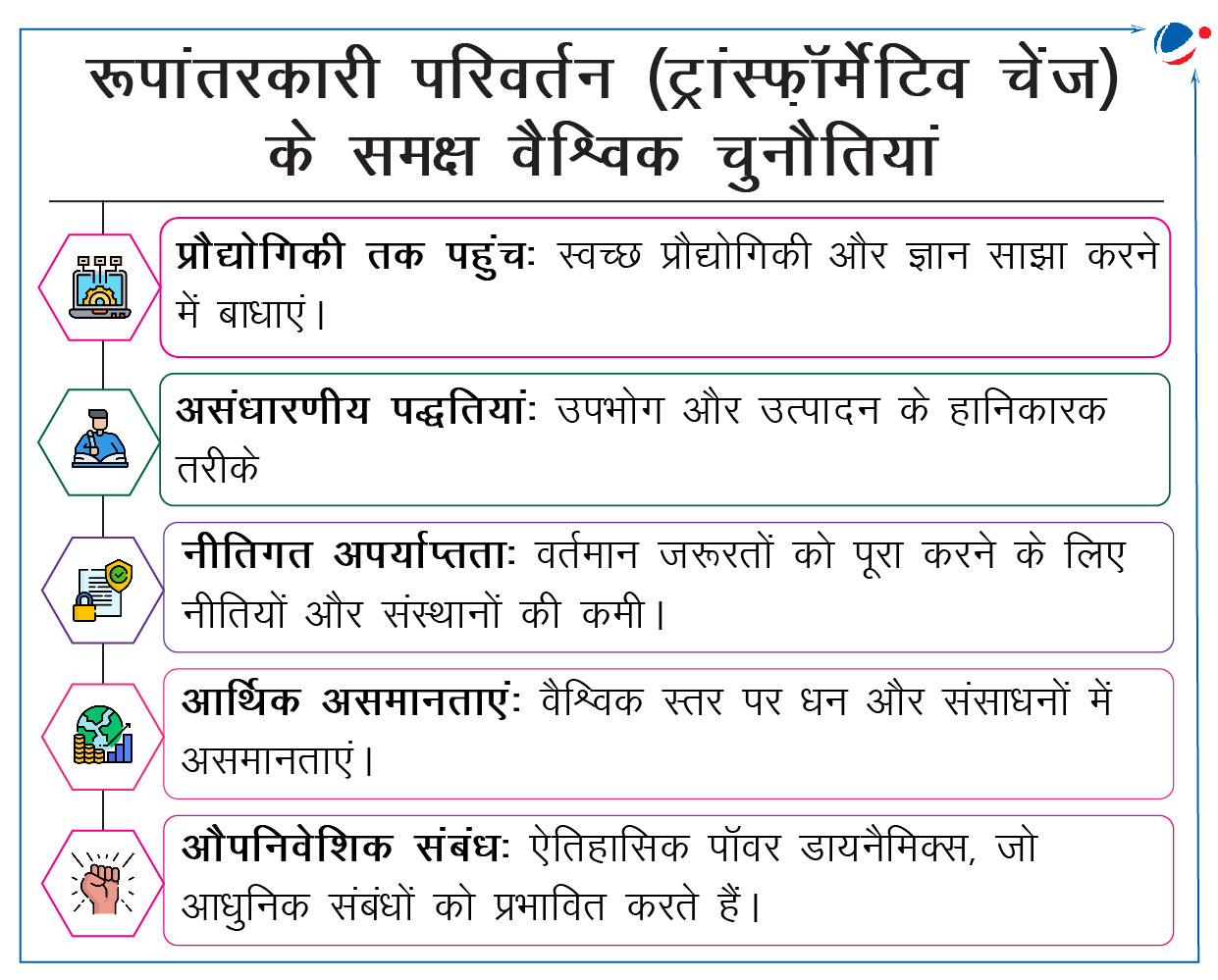

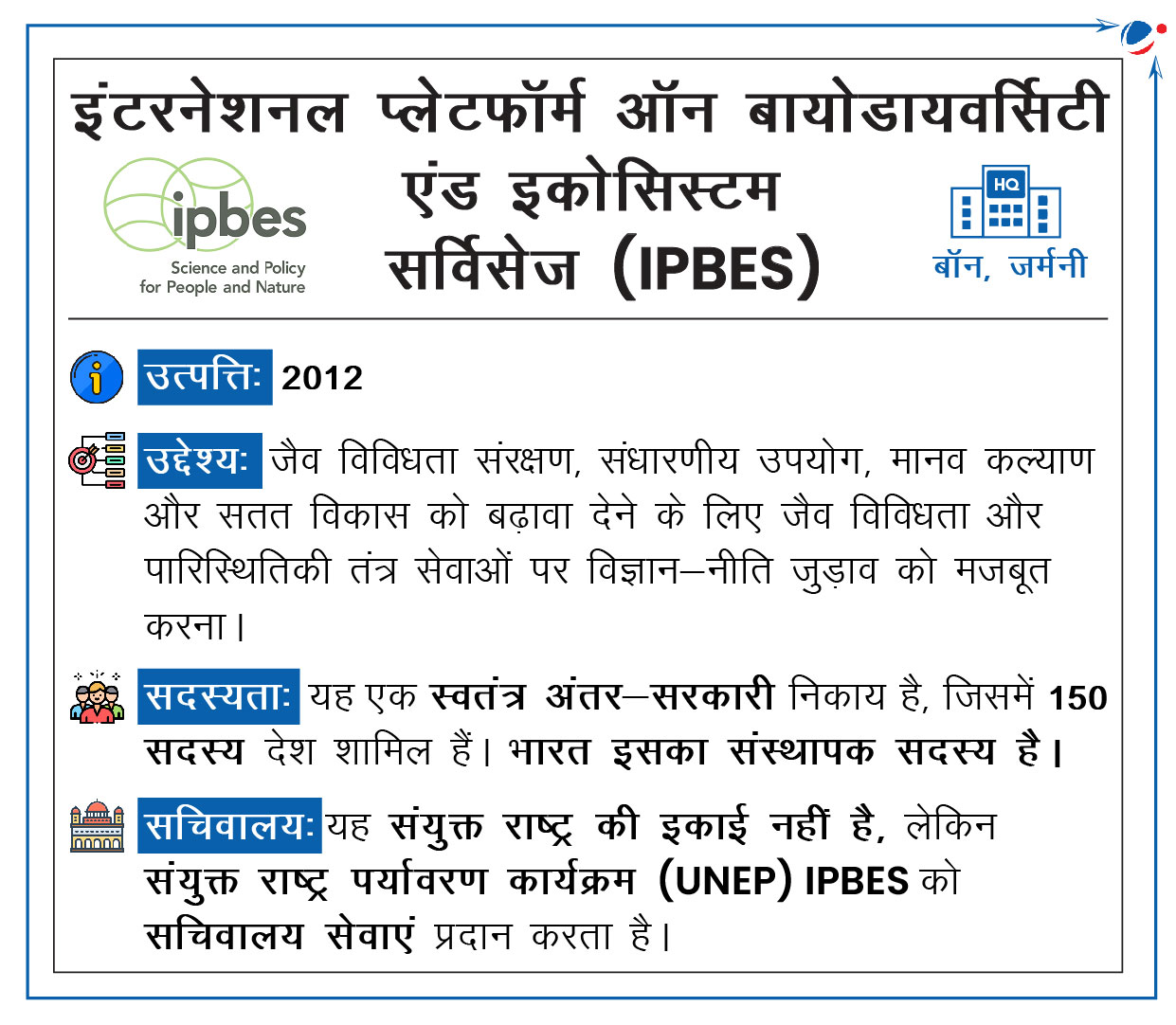

जैव विविधता और पारिस्थितिकी-तंत्र सेवाओं पर अंतर-सरकारी मंच (IPBES) ने ट्रांस्फ़ॉर्मेटिव चेंज रिपोर्ट जारी की।

इस रिपोर्ट को निम्नलिखित के रूप में भी जाना जाता है-

- जैव विविधता हानि के लिए जिम्मेदार कारण और रूपांतरकारी परिवर्तन के निर्धारक, तथा

- जैव विविधता के लिए 2050 विज़न को प्राप्त करने के विकल्पों पर आकलन रिपोर्ट।

रूपांतरकारी परिवर्तन (ट्रांस्फ़ॉर्मेटिव चेंज) के बारे में

- परिभाषा: यह विचारों (सोचने के तरीके), संरचनाओं (संगठन और शासन के तरीके) तथा पद्धतियों (काम करने व व्यवहार करने के तरीके) में व्यापक एवं मौलिक बदलाव है।

- रूपांतरकारी परिवर्तन का मार्गदर्शन करने के लिए चार सिद्धांत:

- समानता और न्याय;

- बहुलवाद और समावेशन;

- मानव और प्रकृति के बीच सम्मानपूर्ण एवं परस्पर संबंध; तथा

- अनुकूलनशील शिक्षा और कार्रवाई।

वैश्विक संधारणीयता के लिए रूपांतरकारी परिवर्तन हेतु पांच रणनीतियां

- महत्वपूर्ण स्थानों का संरक्षण, पुनर्स्थापन और पुनरुद्धार करना: उदाहरण के लिए- नेपाल में सामुदायिक वानिकी कार्यक्रम; भारत में समुदाय-आधारित वन प्रबंधन।

- प्रकृति के क्षरण के लिए जिम्मेदार क्षेत्रकों में सुनियोजित बदलाव लाना: उदाहरण के लिए कृषि व पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी और शहरी विकास के क्षेत्रकों में सुनियोजित परिवर्तन लाना।

- प्रकृति और समानता के लिए आर्थिक प्रणालियों में रूपांतरण करना: उदाहरण के लिए- जैव विविधता प्रबंधन के लिए सालाना 900 बिलियन डॉलर से अधिक की आवश्यकता है, लेकिन केवल 135 बिलियन डॉलर ही खर्च किए जाते हैं।

- वार्षिक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (58 ट्रिलियन डॉलर) का 50% से अधिक हिस्सा कुल मिलाकर प्रकृति पर निर्भर करता है।

- गवर्नेंस प्रणालियों को समावेशी और जवाबदेह बनाने के लिए उनमें रूपांतरण करना: उदाहरण के लिए- गैलापागोस मरीन रिज़र्व पारिस्थितिकी-तंत्र आधारित गवर्नेंस का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

- मानव-प्रकृति के बीच परस्पर संबंधों को पहचानने के लिए दृष्टिकोण में बदलाव करना: इसे प्रकृति-आधारित अनुभवों, नीति आधारित समर्थन और व्यवहारों में परिवर्तन लाने के लिए स्वदेशी ज्ञान को शामिल करके हासिल किया जा सकता है।

Article Sources

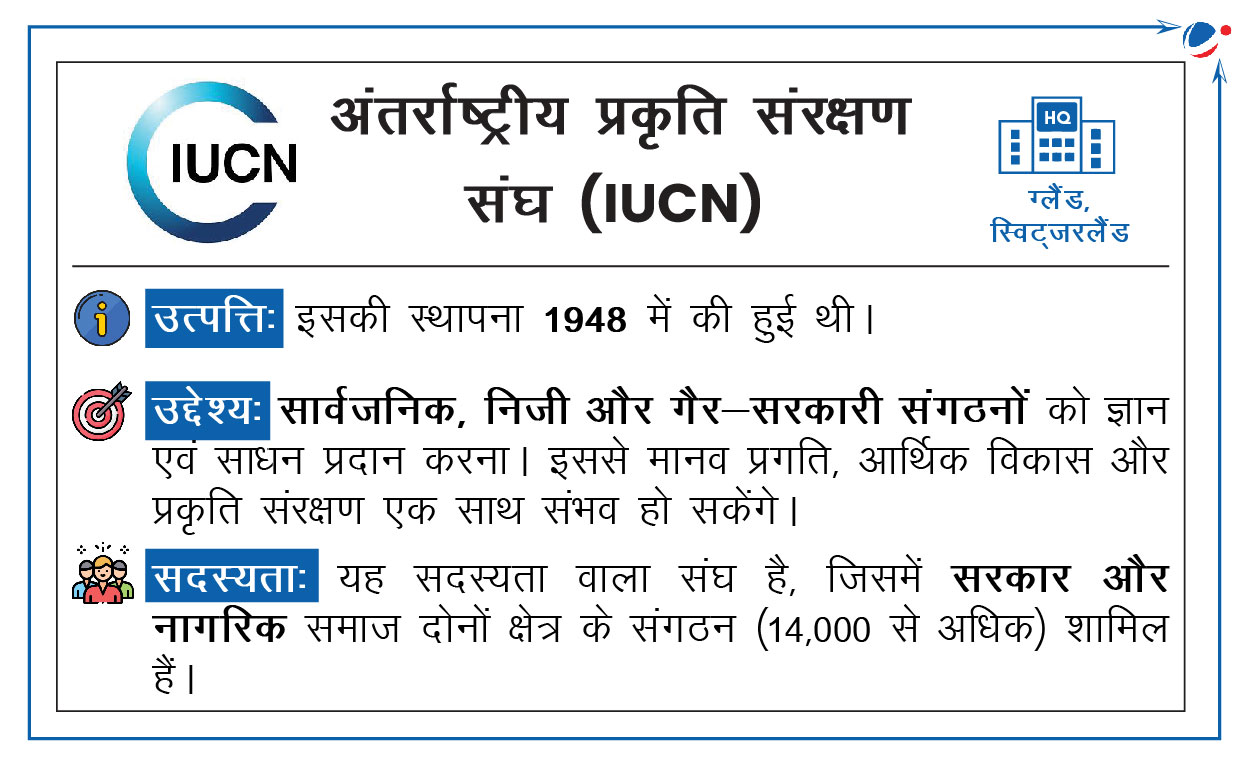

2 sourcesयह अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) के नेतृत्व में किया गया है। यह IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों से संबंधित लाल सूची के लिए वैश्विक स्तर पर ताजे जल में रहने वाली अलग-अलग प्रजातियों हेतु किया गया अब तक का प्रथम आकलन है।

इस अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- दुनिया की 24% मीठे पानी की प्रजातियां विलुप्ति के खतरे का सामना कर रही हैं।

- प्रमुख हॉटस्पॉट्स: इसमें विक्टोरिया झील (केन्या, तंजानिया और युगांडा), टिटिकाका झील (बोलीविया और पेरू) व श्रीलंका का आर्द्र क्षेत्र और पश्चिमी घाट (भारत) शामिल हैं।

- प्रमुख संकटग्रस्त प्रजातियां: केकड़े, क्रेफ़िश और झींगों के समक्ष विलुप्त होने का सबसे अधिक जोखिम है। इसके बाद ताजे जल की मछलियों का स्थान है।

- ताजे जल में रहने वाले 23,496 जीवों में से कम-से-कम 4,294 प्रजातियां विलुप्त होने के उच्च जोखिम का सामना कर रही हैं।

- अन्य तथ्य: जल की उच्च अभावग्रस्तता वाले क्षेत्रों और अधिक सुपोषण वाले क्षेत्रों में संकटग्रस्त प्रजातियों की संख्या अधिक नहीं है। इसके विपरीत, जल की कम अभावग्रस्तता वाले क्षेत्रों और कम सुपोषण वाले क्षेत्रों में संकटग्रस्त प्रजातियों की संख्या अधिक है।

- जल की उच्च अभावग्रस्तता का अर्थ है- जहां जल की मांग अधिक और आपूर्ति कम है।

- सुपोषण या यूट्रोफिकेशन का तात्पर्य जल में पोषक तत्वों की अधिकता से है, जिसके कारण शैवाल और पादपों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होती है

ताजे जल से जुड़े कुछ तथ्य

- स्थिति: पृथ्वी पर ज्ञात सभी प्रजातियों में से लगभग 10% ताजे जल की प्रजातियां हैं।

- महत्त्व: ये सुरक्षित पेयजल, आजीविका, बाढ़ नियंत्रण और जलवायु परिवर्तन शमन में सहयोग प्रदान करता है।

- ताजे जल के समक्ष खतरे:

- प्रदूषण: मुख्यतः कृषि एवं वानिकी से।

- क्षरण: जैसे कृषि उपयोग के लिए भूमि में परिवर्तन करना, जल निकासी और बांधों का निर्माण आदि।

- अन्य: अत्यधिक मात्रा में मछली पकड़ना और आक्रामक विदेशी प्रजातियों का प्रवेश होना।

Article Sources

2 sourcesसंयुक्त राष्ट्र- खाद्य एवं कृषि संगठन (UN-FAO) ने ‘कृषि-खाद्य प्रणालियों में संधारणीय नाइट्रोजन प्रबंधन’ पर रिपोर्ट जारी की।

- इस रिपोर्ट में कृषि में नाइट्रोजन के उपयोग और इसकी वजह से कृषि-खाद्य प्रणालियों में उत्पन्न चुनौतियों का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। साथ ही, इसमें नाइट्रोजन के संधारणीय उपयोग के लिए कुछ सुझाव भी प्रस्तुत किए गए हैं।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- नाइट्रोजन चक्र में परिवर्तन: वर्तमान में मनुष्य कृषि और औद्योगिक गतिविधियों के माध्यम से प्रत्येक वर्ष पृथ्वी की भू-सतह में लगभग 150 टेराग्राम (Tg) अभिक्रियाशील नाइट्रोजन निर्मुक्त करता है।

- जलवायु परिवर्तन के कारण यह मात्रा साल 2100 तक बढ़कर 600 टेराग्राम प्रति वर्ष हो सकती है। इससे पर्यावरण में नाइट्रोजन-हानि (Nitrogen loss) बढ़ जाएगी।

- नाइट्रोजन हानि: यह निम्नलिखित रूपों में होती है:

- अमोनिया (NH3) और नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) का उत्सर्जन होता है, जो वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं।

- नाइट्रस ऑक्साइड (N2O), का उत्सर्जन होता है। यह एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस (GHG), है और

- नाइट्रेट्स (NO3–) का मृदा और जल स्रोतों में रिसाव बढ़ता है, जो यूट्रोफिकेशन और अम्लीकरण का कारण बनता है। इससे पारिस्थितिकी-तंत्र को नुकसान पहुंचता है।

- कृषि-खाद्य प्रणालियों की भूमिका: मानव-जनित नाइट्रोजन उत्सर्जन में पशुधन क्षेत्रक की एक-तिहाई हिस्सेदारी है।

- इसमें सिंथेटिक उर्वरक, भूमि-उपयोग में बदलाव और गोबर से उत्सर्जन नाइट्रोजन प्रदूषण के मुख्य कारण हैं।

- नाइट्रोजन के उपयोग का दोहरा प्रभाव:

- कृषि में नाइट्रोजन का संतुलित उपयोग मृदा के क्षरण को रोकता है और पोषक तत्वों की कमी की भरपाई करता है। साथ ही, फसल की पैदावार में भी वृद्धि होती है।

- इसके अत्यधिक उपयोग से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, वायु और जल की गुणवत्ता खराब होती है, तथा समताप मंडल में ओज़ोन परत (Stratospheric Ozone) का क्षरण होता है।

संधारणीय नाइट्रोजन-प्रबंधन से संबंधित अन्य तथ्यइसका उद्देश्य बाहर से नाइट्रोजन के उपयोग को रोकना, वातावरण में नाइट्रोजन-हानि को कम करना तथा उत्पादन प्रणाली के भीतर नाइट्रोजन की रीसाइक्लिंग को बढ़ाना है। रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें:

|

पोस्ट-मालाबो कॉम्प्रिहेंसिव अफ्रीका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम (CAADP) पर अफ्रीकी संघ (EU) का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया।

- 10-वर्षीय CAADP रणनीति और कार्य योजना; तथा अफ्रीका में लोचशील एवं टिकाऊ कृषि-खाद्य प्रणालियों के निर्माण पर कंपाला CAADP घोषणा-पत्र अपनाया गया है।

कंपाला घोषणा-पत्र के बारे में

- कंपाला घोषणा-पत्र मालाबो घोषणा-पत्र की अनुवर्ती है। मालाबो घोषणा-पत्र को 2014 अपनाया गया था। मालाबो घोषणा-पत्र साझा समृद्धि और बेहतर आजीविका के लिए त्वरित कृषि विकास एवं परिवर्तन पर आधारित था।

- इसकी कार्यान्वयन अवधि 2026-2035 होगी।

- इसमें छह प्रतिबद्धताएं निर्धारित की गई हैं, जिनका उद्देश्य अफ्रीका में कृषि-खाद्य प्रणाली को बदलना और उसे मजबूत करना है।

हाल ही में, राजस्थान सरकार ने संधारणीय निर्माण और अवसंरचना के लिए एम-सैंड, 2024 नीति जारी की।

मैन्युफैक्चर्ड सैंड (M-SAND) के बारे में

- क्या है एम-सैंड: यह चट्टानों या खदान के पत्थरों को पीसकर बारीक पाउडर में बदल कर बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल कंक्रीट निर्माण में नदी की रेत के विकल्प के रूप में किया जाता है।

- मुख्य लाभ:

- अनुकूल तरीके से कार्य करती है: इसमें सीमेंट के सेटिंग समय और गुणों को नुकसान पहुंचाने वाले कार्बनिक एवं घुलनशील यौगिक नहीं होते हैं। इसलिए, निर्माण कार्यों के लिए उपयुक्त है।

- मजबूत: इसमें मिट्टी, धूल और गाद कोटिंग जैसी अशुद्धियां नहीं होती हैं।

- पर्यावरण के अनुकूल: इसे प्राप्त करने के लिए नदी के खनन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इससे भूजल की कमी, नदी में जल की कमी जैसी पर्यावरणीय आपदाओं को टाला जा सकता है।

ग्लोबल वाटर मॉनिटर कंसोर्टियम ने ग्लोबल वाटर मॉनिटर 2024 सारांश रिपोर्ट जारी की।

- इस रिपोर्ट में वैश्विक जल चक्र की स्थिति का सारांश प्रस्तुत किया गया है। साथ ही, इसमें प्रमुख जल विज्ञान संबंधी घटनाओं का विश्लेषण और प्रमुख प्रवृत्तियों को उजागर किया गया है।

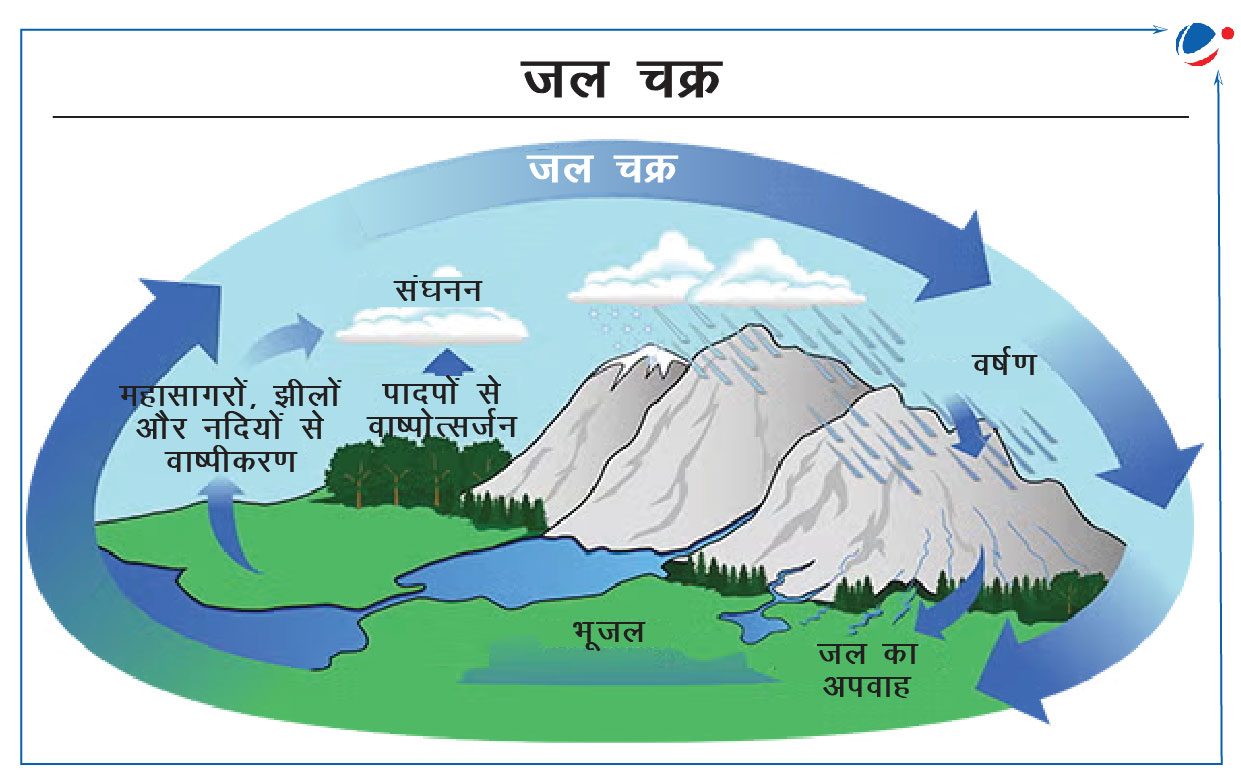

जल चक्र (Water Cycle)

- जल चक्र पृथ्वी और वायुमंडल के भीतर जल की सभी अवस्थाओं (ठोस, तरल और गैस) में संचरण को दर्शाता है।

- तरल अवस्था वाला जल वाष्पित होकर जलवाष्प बन जाता है। बाद में ये जलवाष्प संघनित होकर बादलों का निर्माण करते हैं तथा वर्षा और हिम के रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं।

इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र (जल चक्र की स्थिति)

- 2024 में जल-संबंधी आपदाओं के कारण:

- 8,700 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई;

- 40 मिलियन लोग विस्थापित हो गए; तथा

- 550 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ।

- मृदा में मौजूद जल के मामले में काफी क्षेत्रीय विषमताएं देखी गई हैं। जैसे दक्षिण अमेरिका और दक्षिणी अफ्रीका में अत्यधिक शुष्क मृदा तथा पश्चिमी अफ्रीका में आर्द्र मृदा की दशाएं पाई गई हैं।

- झीलों और जलाशयों में जल भंडारण में लगातार पांचवें वर्ष गिरावट दर्ज की गई है।

जल चक्र पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

- तीव्रता: जलवायु परिवर्तन ने जल चक्र की तीव्रता को 7.4% तक बढ़ा दिया है।

- गंभीर तूफान: गर्म हवा अधिक जलवाष्प को धारण कर सकती है, जैसे प्रत्येक 1°C तापमान वृद्धि पर अधिक आर्द्रता धारण करने की क्षमता 7% तक बढ़ जाती है। इससे वर्षा की तीव्रता, अवधि और आवृत्ति बढ़ जाती है।

- सूखा: तापमान वृद्धि से अधिक वाष्पीकरण होता है, मिट्टी सूखती है और सूखे का खतरा बढ़ता है।

- हाल के दशकों में अत्यधिक शुष्क महीने आम हो गए हैं।

- समुद्र जल स्तर में वृद्धि: तापीय विस्तार और पिघलती बर्फ से समुद्र जल स्तर में वृद्धि हो रही है। साथ ही, महासागरीय अम्लीकरण से समुद्री जीवन प्रभावित हो रहा है।

नए सदस्यों में अंगोला, बांग्लादेश, गैबॉन, ग्वाटेमाला, केन्या, सेनेगल और तंजानिया शामिल हैं।

ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप (GPAP) के बारे में

- शुरुआत: इसे 2018 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा आयोजित “सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन” के दौरान लॉन्च किया गया था।

- GPAP “प्लेटफॉर्म फॉर एक्सीलेरेटिंग द सर्कुलर इकोनॉमी’ और “फ्रेंड्स ऑफ ओशन एक्शन” के प्लास्टिक पिलर के रूप में कार्य करती है।

- वर्तमान सदस्य: इसके 25 सदस्य हैं। इनमें देश का महाराष्ट्र राज्य भी शामिल है।

- इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- सरकारों, व्यवसाय जगत और नागरिक समाज को एक साथ लाकर प्लास्टिक प्रदूषण संकट से निपटने के लिए वैश्विक कार्रवाई को तेज करना;

- सर्कुलर प्लास्टिक इकॉनमी की दिशा में आगे बढ़ना, ताकि उत्सर्जन में कमी हो सके। साथ ही, भूमि व महासागरीय पारिस्थितिकी-तंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

- प्रमुख कार्य: देशों को राष्ट्रीय कार्रवाई रोडमैप तैयार करने और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए फंड जुटाने में मदद करना।

विश्व में प्लास्टिक अपशिष्ट से निपटने में आने वाली चुनौतियां

- बढ़ते प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन की सीमित क्षमता: OECD की ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक रिपोर्ट, 2022 के अनुसार 2000 से 2019 के बीच विश्व में प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा दोगुने से अधिक हो गई है।

- नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार, 2024 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक उत्सर्जक देश बन गया था।

- प्लास्टिक अपशिष्ट की कम रीसाइक्लिंग:

- केवल 9% प्लास्टिक अपशिष्ट की रीसाइक्लिंग की गई है;

- 19% प्लास्टिक अपशिष्ट को जलाया गया; तथा

- लगभग 50% प्लास्टिक अपशिष्ट को सैनिटरी लैंडफिल्स में डाल दिया गया।

प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रभाव

- पर्यावरण पर प्रभाव:

- यह भूमि, ताजे जल और समुद्री पारिस्थितिकी-तंत्र को प्रदूषित करता है।

- यह जैव विविधता हानि, पारिस्थितिकी-तंत्र के निम्नीकरण और जलवायु परिवर्तन के लिए भी जिम्मेदार है।

- प्लास्टिक प्रदूषण प्रति वर्ष अनुमानित 1.8 बिलियन टन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। लैंडफिल्स से उत्सर्जित मीथेन विशेष रूप से उत्तरदायी है।

- स्वास्थ्य पर प्रभाव: प्लास्टिक माइक्रोप्लास्टिक के रूप में खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करके जानवरों और मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है।

- अर्थव्यवस्था पर प्रभाव: पर्यटन, मात्स्यिकी, कृषि और जल सुरक्षा जैसे क्षेत्रकों से होने वाली आय में गिरावट दर्ज की जाती है।

GEAPP और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) ने उच्च प्रभाव वाली सौर ऊर्जा परियोजनाओं के समर्थन हेतु 100 मिलियन डॉलर का कोष स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

- घोषित की गई अन्य पहलें:

- डिजिटलाइजेशन ऑफ यूटिलिटीज फॉर एनर्जी ट्रांजीशन (DUET);

- एनर्जी ट्रांजीशंस इनोवेशन चैलेंज (ENTICE 2.0) आदि।

ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट (GEAPP) के बारे में

- GEAPP एक वैश्विक व सार्वजनिक-निजी भागीदारी वाली पहल है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों में स्वच्छ ऊर्जा ट्रांजिशन को तीव्र करना है।

- इसके निम्नलिखित लक्ष्य हैं:

- 1 बिलियन लोगों को ऊर्जा उपलब्ध कराना,

- 150 मिलियन लोगों को हरित रोजगार उपलब्ध कराना,

- 4 बिलियन टन उत्सर्जन से बचाव करना आदि।

- फोकस क्षेत्र: वितरित नवीकरणीय ऊर्जा समाधान, ऊर्जा संबंधी गरीबी (विद्युत तक पहुंच का अभाव) उन्मूलन, सतत विकास आदि।

हाल ही में, दुनिया की सबसे बड़ी कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज (CAES) सिस्टम फैसिलिटी ने चीन में पूरी क्षमता के साथ कार्य करना शुरू कर दिया है।

कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज (CAES) के बारे में

- परिचय: यह ऊर्जा भंडारण की एक तकनीक है। इसका उपयोग वायु को संपीडित करके बंद स्थानों में ऊर्जा भंडारित करने के लिए किया जाता है। ऐसे बंद स्थानों में भूमिगत खदान या नमक की चट्टानों के अंदर बनी गुफाएं शामिल हैं।

- यह तकनीक विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा (संपीडित वायु) के रूप में भंडारित करती है।

- इसमें ऊर्जा को ऑफ-पीक घंटों के दौरान भंडारित किया जाता है तथा मांग अधिक होने पर ग्रिड में आपूर्ति कर दी जाती है।

- लाभ: CAES पीक समय के दौरान बिजली की मांग-आपूर्ति में संतुलन बनाए रखने में सहायक है। साथ ही, यह ऊर्जा भंडारण की पर्यावरण-अनुकूल प्रक्रिया भी है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने “पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहन) नियम, 2025” अधिसूचित किए।

- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित किए गए ये नियम 1 अप्रैल, 2025 से लागू होंगे।

- प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहन यानी एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स उन सभी वाहनों को कहा जाता है जो निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी में आते हैं:

- जिनका पंजीकरण वैध नहीं रह गया है, या

- जिन्हें ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर द्वारा अनफिट घोषित कर दिया गया है, या

- जिनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है।

इस नियम के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- नियम किन वाहनों पर लागू होंगे: ये नियम वाहनों की टेस्टिंग, हैंडलिंग, प्रोसेसिंग और एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स की स्क्रैपिंग में शामिल वाहनों के निर्माता, पंजीकृत मालिक, पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र (RVSF) और ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन आदि पर लागू होंगे।

- किन पर नहीं लागू होंगे: ये नियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे:

- बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 के अंतर्गत आने वाली अपशिष्ट बैटरियों पर।

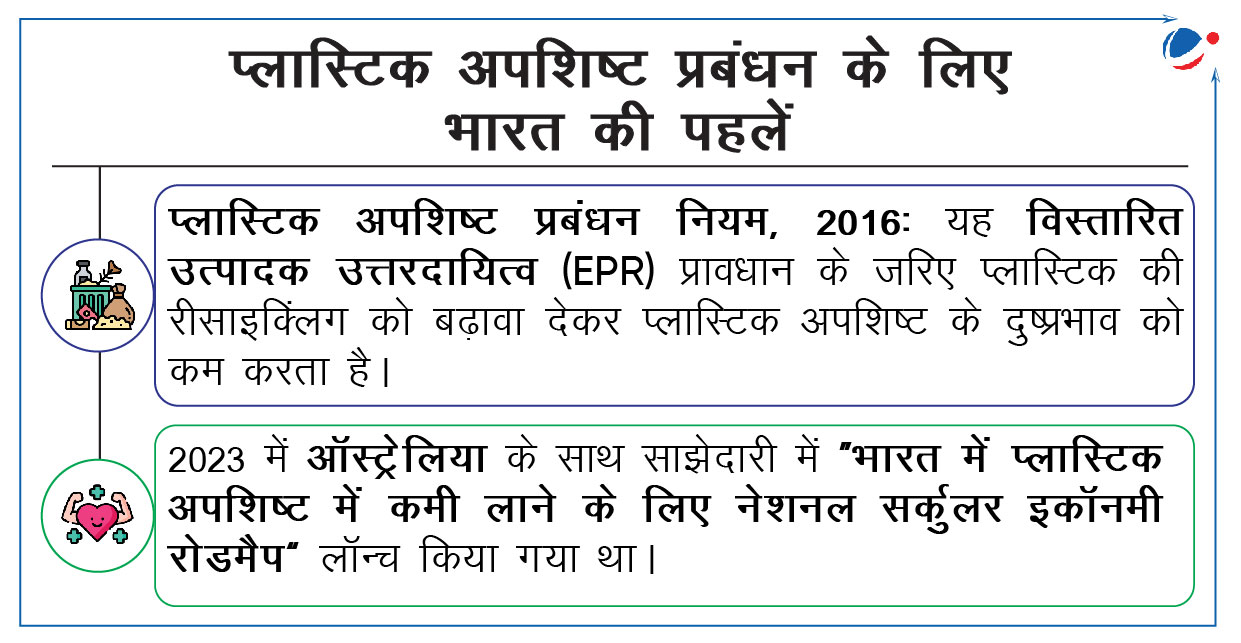

- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत आने वाली प्लास्टिक पैकेजिंग पर।

- खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा-पार आवागमन) नियम, 2016 के अंतर्गत शामिल अपशिष्ट टायर और प्रयुक्त तेल पर।

- ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 के अंतर्गत शामिल ई-अपशिष्ट पर।

- वाहन निर्माता की जिम्मेदारियां: निर्माताओं को विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (EPR) की जवाबदेही पूरी करनी होगी। वे इसे निम्नलिखित तरीकों से पूरा कर सकते हैं:

- खुद के ‘पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र’ (RVSF) द्वारा जारी EPR प्रमाणपत्र खरीदकर, या

- किसी अन्य संस्था के ‘पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र’ (RVSF) से EPR प्रमाणपत्र खरीदकर।

- विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (EPR) प्रमाणपत्र: यह प्रमाणपत्र केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जारी किया जाता है। इसे पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र (RVSF) के नाम से जारी किया जाता है।

- वाहन के पंजीकृत मालिक और थोक उपभोक्ता की जिम्मेदारियां: इन्हें एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स को 180 दिनों के भीतर किसी भी निर्माता के किसी भी निर्धारित बिक्री आउटलेट या निर्धारित संग्रह केंद्र या RVSF में जमा करना होगा।

- कार्यान्वयन समिति:

- इसका गठन केंद्र सरकार करेगी।

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष इस समिति की अध्यक्षता करेंगे।

- इस समिति का उद्देश्य एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स नियमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है।

Article Sources

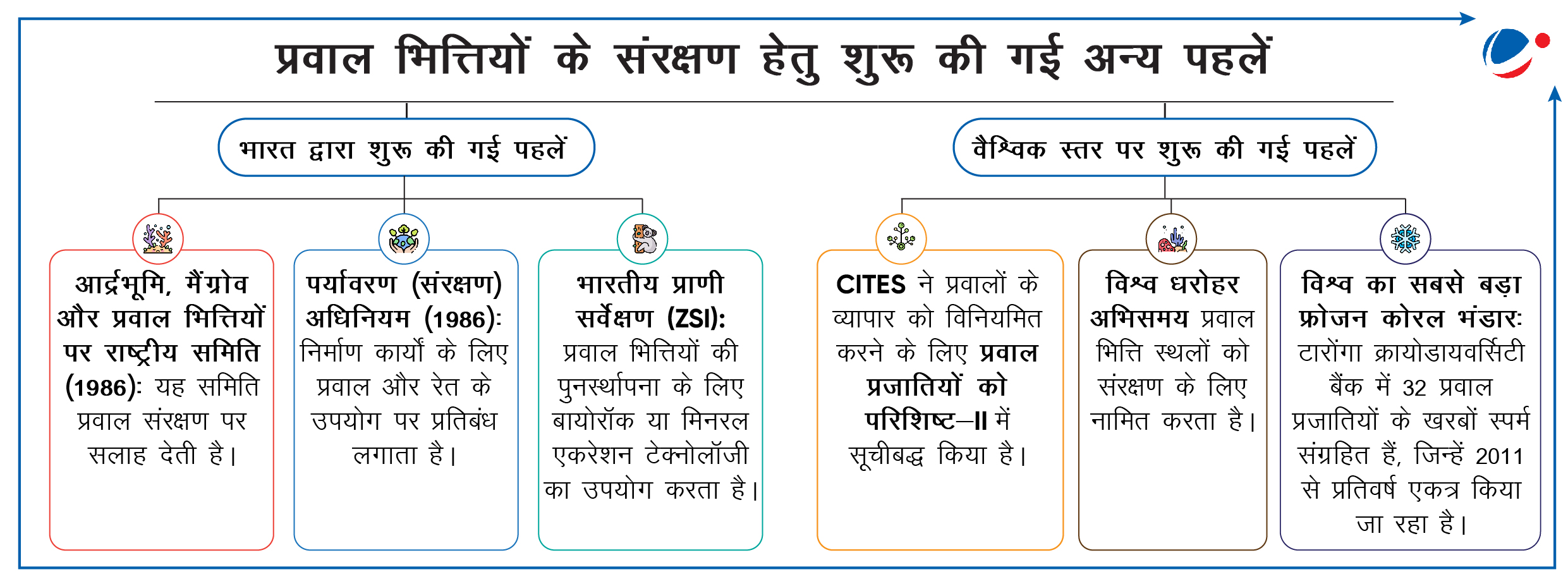

1 sourceविश्व के पहले क्रायो-बॉर्न बेबी प्रवाल (Corals) को सफलतापूर्वक ग्रेट बैरियर रीफ में शामिल किया गया।

- प्रवाल संरक्षण एवं पुनर्बहाली के संदर्भ में यह अभूतपूर्व उपलब्धि ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं के नेतृत्व में किया गया एक सहयोगात्मक प्रयास है।

क्रायो-बॉर्न कोरल के बारे में

- क्रायो-बॉर्न कोरल: इन्हें क्रायोप्रिजर्वेशन तकनीक का उपयोग करके विकसित किया जाता है। इसमें प्रवाल कोशिकाओं और ऊतकों को बहुत कम तापमान पर फ्रीज किया जाता है।

- क्रायोप्रिजर्वेशन प्रोसेस

- प्रवाल कोशिकाओं और ऊतकों में पानी भरा होता है, जो फ्रीजिंग पर हानिकारक बर्फ के क्रिस्टल बनाता है।

- क्रायोप्रिजर्वेशन तकनीक में फ्रीजिंग के दौरान कोशिकाओं से पानी निकालने और बर्फ के पिघलने पर प्रवाल की कोशिका संरचनाओं को सहारा देने के लिए क्रायोप्रोटेक्टेंट्स का उपयोग किया जाता है।

इस सफलता का महत्त्व

- जलवायु परिवर्तन का सामना: इस परियोजना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए प्रतिवर्ष अधिक तापमान को सहन करने में सक्षम लाखों प्रवालों को रीफ में जोड़ना है।

- चयनात्मक प्रजनन (Selective Breeding):

- प्रवाल की प्राकृतिक रूप से प्रजनन अवधि काफी लघु होती है। ये साल में केवल एक बार प्रजनन करते हैं। अतः क्रायोप्रिजर्वेशन का उपयोग करके प्रवाल के अंडाणु (अंडे) और शुक्राणु (स्पर्म) को संरक्षित किया जा सकता है, ताकि भविष्य में साल के किसी भी समय प्रवाल की पुनर्बहाली करने संबंधी प्रयासों में उनका उपयोग किया जा सके।

- यह तकनीक शोधकर्ताओं के लिए चयनात्मक प्रजनन और प्रजनन के लिए प्रवाल कॉलोनियों का कई बार उपयोग करना संभव बनाती है।

प्रवाल भित्ति (Coral Reef) के बारे में

- प्रवाल एंथोजोआ वर्ग के अंतर्गत आने वाले अकशेरुकी (बिना रीढ़ की हड्डी वाले) जीव हैं। एंथोजोआ वर्ग फाइलम नाइडेरिया के तहत आता है।

- प्रवाल अत्यंत छोटे जीव होते हैं, जिन्हें 'पॉलीप्स' कहा जाता है। ये पॉलीप्स कॉलोनियों के माध्यम से भित्ति का निर्माण करते हैं। ये पॉलीप्स कैल्शियम कार्बोनेट (चूना पत्थर) से बने एक कठोर कंकाल रूपी संरचना का निर्माण करते हैं। ये पोषण के लिए सहजीवी शैवाल जूजैंथेले (zooxanthellae) पर निर्भर रहते हैं।

- वितरण: मुख्य रूप से 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच उथले जल में पाए जाते हैं। 16°C से 32°C के बीच का तापमान प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए सर्वोत्तम होता है। इस कारण ये ऐसे जल में विकसित होती हैं, जहां सूर्य का पर्याप्त प्रकाश पहुंचता है।

- गहराई: प्रवाल भित्तियां आम तौर पर 50 मीटर से कम गहराई पर विकसित होती हैं, जहां अधिक प्रकाश पहुंचता है।

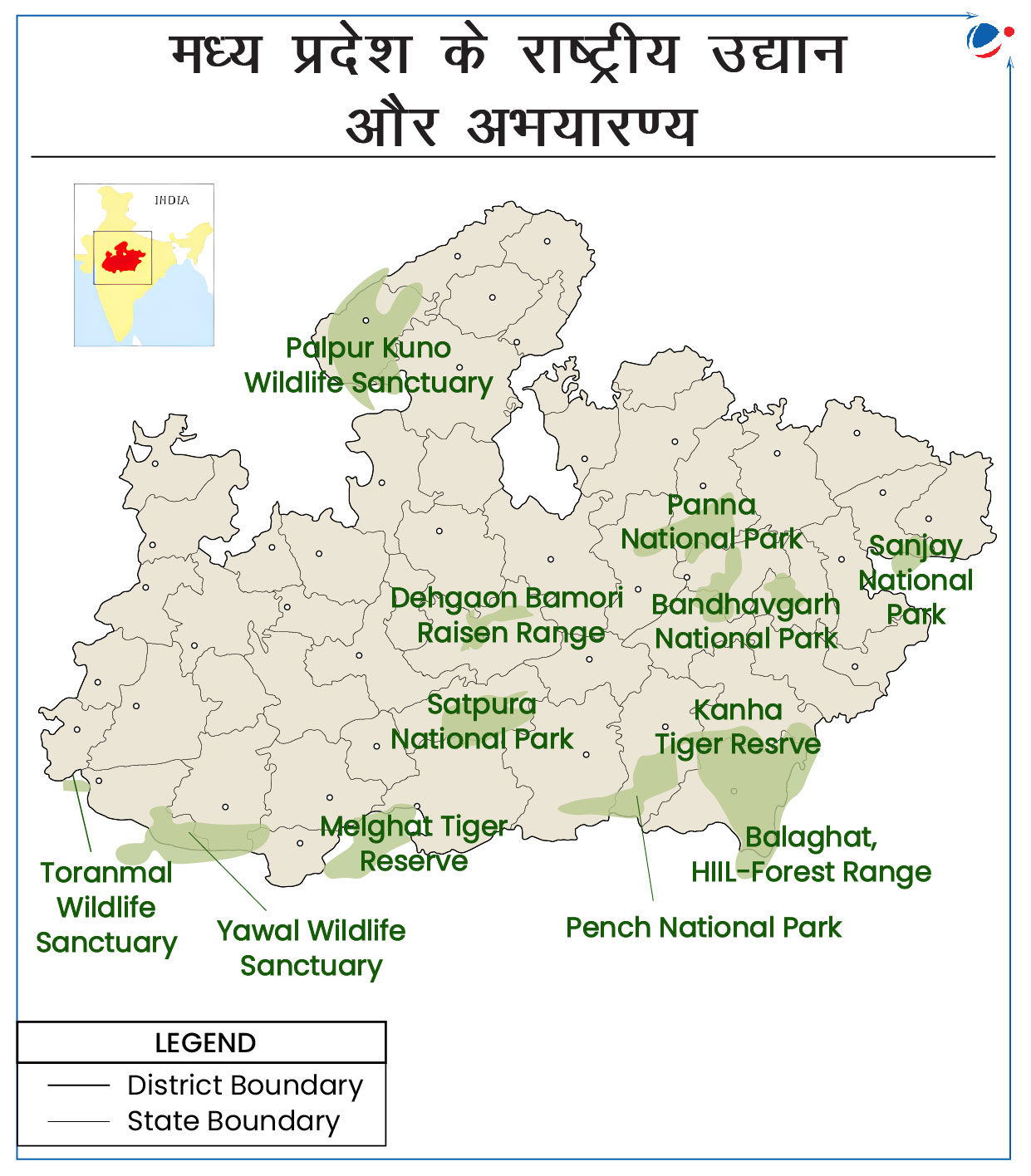

मध्य प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़, राजस्थान और ओडिशा, तीनों राज्यों को 15 बाघ देगी।

- बाघों को मध्य प्रदेश के बांधवगढ़, पन्ना, कान्हा और पेंच टाइगर रिजर्व से स्थानांतरित किया जाएगा।

- यह एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत किया जाएगा।

- यह अब तक किसी भी राज्य से सर्वाधिक संख्या में बाघों का स्थानांतरण होगा।

- देश में बाघों की सर्वाधिक संख्या (785) मध्य प्रदेश में है, इसलिए मध्य प्रदेश इस परियोजना में योगदान दे रहा है।

अंतर्राज्यीय बाघ स्थानांतरण परियोजनाओं (ISTTPs) के बारे में

- उद्देश्य:

- बाघों को पुनः बसाना: उन क्षेत्रों में बाघों को फिर से बसाना, जो कभी उनके प्राकृतिक पर्यावास थे, लेकिन समय के साथ वहां उनकी आबादी या तो बहुत कम हो गई या वे पूरी तरह से विलुप्त हो गए।

- मौजूदा आबादी को बढ़ाना: लंबे समय तक बाघों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए मौजूदा बाघों की संख्या में वृद्धि करना।

- पहली बाघ स्थानांतरण परियोजना 2018 में शुरू की गई थी। इसके तहत कान्हा और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से दो बाघों को ओडिशा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया गया था।

- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) ऐसी परियोजनाओं को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

बाघों को स्थानांतरित करने के लाभ

- पारिस्थितिक संतुलन: इससे बाघों की कम आबादी वाले रिजर्व में शिकारी-शिकार संतुलन को फिर से स्थापित करने में मदद मिलती है।

- मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकना: इससे बाघों की अत्यधिक आबादी वाले रिजर्व में मानव-बाघ संघर्ष को कम किया जा सकता है।

- भू-परिदृश्यों का पुनरुद्धार: इससे उन क्षेत्रों का पुनरुद्धार किया जा सकता है, जहां बाघ स्थानीय रूप से विलुप्त हो गए थे।

बाघों को स्थानांतरित करने से जुड़ी चिंताएं

- स्थानीय समुदायों का विरोध: इससे टाइगर रिजर्व के पास रहने वाले ग्रामीण लोगों को अपनी जान का खतरा महसूस हो सकता है।

- मौजूदा बाघों के साथ संघर्ष: इसके चलते नए बाघों और मौजूदा बाघों के मध्य अपने इलाकों को लेकर संघर्ष हो सकता है। इससे वे इंसानी आबादी वाले इलाकों की ओर रुख करने लगते हैं।

अन्य: खराब वन प्रबंधन जैसे बाघ के लिए शिकार की कम उपलब्धता, आदि।

हाल ही में, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने होलोंगापार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य के इको-सेंसिटिव जोन में तेल और गैस की खोज के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

होलोंगापार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य के बारे में

- अवस्थिति: यह अभयारण्य असम के जोरहाट जिले में स्थित है।

- इसमें आधिकारिक तौर पर डिसोई घाटी रिजर्व फॉरेस्ट, डिसोई रिजर्व फॉरेस्ट और तिरु हिल रिजर्व फॉरेस्ट शामिल हैं।

- स्थापना: 1997 में।

- महत्व: इसमें भारत की एकमात्र गिब्बन प्रजाति ‘हूलॉक गिब्बन’ प्राप्त होती है। साथ ही, इसमें पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र रात्रिचर प्राइमेट ‘बंगाल स्लो लोरिस’ भी पाया जाता है।

- यहां पाए जाने वाले अन्य नॉन-ह्यूमन प्राइमेट्स हैं- कैप्ड लंगूर, रीसस मैकाक, असमिया मैकाक, पिगटेल्ड मैकाक और स्टंप टेल्ड मैकाक।

केंद्र सरकार ने शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्र को इको-सेंसिटिव जोन (ESZ) के रूप में नामित किया है।

शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य के बारे में

- अवस्थिति: यह हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में हिमालय की मध्य ऊंचाई वाली श्रृंखला पर स्थित है।

- अभयारण्य का नाम देवी शिकारी देवी के नाम पर रखा गया है। अभयारण्य में देवी को समर्पित एक मंदिर भी है।

- जलनिकाय: जूनी ख़ुद। यह ब्यास नदी की एक सहायक नदी है।

- इसे बर्डलाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है।

- वनस्पति: अल्पाइन चारागाह और शीतोष्ण पर्णपाती वन।

- जीव-जंतु: एशियाई काला भालू, तेंदुआ, बार्किंग डियर, विशाल उड़ने वाली गिलहरी आदि।

केरल ने रियल टाइम में आपदा अलर्ट के लिए ‘केरल चेतावनी, संकट और खतरा प्रबंधन प्रणाली (KaWaCHaM)’ शुरू की।

कवचम के बारे में

- इसे केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (KSDMA) ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और विश्व बैंक के सहयोग से विकसित किया है।

- इसे राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (NCRMP) के अंतर्गत समर्थित किया गया है।

- यह खतरे का आकलन करेगा, अलर्ट जारी करेगा और खतरा-आधारित एक्शन प्लान प्रदान करेगा।

- यह अत्यधिक वर्षा जैसी मौसम की चरम घटनाओं के लिए अपडेटेड जानकारी भी प्रदान करेगा।

अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (IMCT) ने वायनाड भूस्खलन को 'गंभीर प्रकृति की विपदा’ घोषित किया।

‘गंभीर प्रकृति की विपदा’ के बारे में

- वैधानिक प्रावधान: राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) या राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के दिशा-निर्देशों में प्राकृतिक विपदा को ‘गंभीर प्रकृति की विपदा’ घोषित करने के लिए कोई विशिष्ट मानदंड नहीं दिया गया है।

- हालांकि, अधिक जान-माल के नुकसान और उसकी गंभीरता के आधार पर, केंद्र सरकार इसे ‘गंभीर प्रकृति की विपदा’ मानती है।

- यह वर्गीकरण आमतौर पर अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (IMCT) की सिफारिशों पर आधारित होता है।

- वित्तीय सहायता: "गंभीर प्रकृति की विपदा" से निपटने के लिए, राज्य को अपने SDRF में उपलब्ध शेष राशि के अलावा NDRF से भी अतिरिक्त धनराशि मिलती है।

कर्नाटक ने वन्यजीव अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए ‘गरुड़ाक्षी’ ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की।

गरुड़ाक्षी के बारे में

- पुलिस विभाग की FIR प्रणाली के समान ऑनलाइन FIR प्रणाली को सक्षम करने वाला सॉफ्टवेयर है।

- इससे आम जनता मोबाइल फोन या ईमेल के माध्यम से वन अपराधों की शिकायत दर्ज करा सकेगी।

- इसे भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के सहयोग से विकसित किया गया है।

भारत की तटरेखा की लंबाई 1970 में 7,516 कि.मी. से बढ़ाकर 2023-24 में 11,098 किमी कर दी गई है। यह पिछले 53 वर्षों में 48% की वृद्धि को दर्शाता है।

- इस वृद्धि का कारण राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक द्वारा भारत के समुद्री क्षेत्र को मापने के लिए नई पद्धति का उपयोग किया जाना है।

- यह पद्धति जटिल तटीय संरचनाओं जैसे खाड़ी, ज्वारनदमुख और निवेशिकाओं को भी मापती है, जबकि पुराने तरीकों में लम्बाई को सीधी रेखा में मापा जाता था।

मुख्य निष्कर्ष

- पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि (357%) दर्ज की गई, जबकि केरल में सबसे कम वृद्धि (5%) दर्ज की गई।

- पुडुचेरी की तटरेखा 4.9 किमी कम हो गई है।

- गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य के रूप में अपना स्थान बरकरार रखे हुए है। इसके बाद तमिलनाडु का स्थान है, जिसने आंध्र प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। आंध्र प्रदेश अब तीसरे स्थान पर है।

विशेषज्ञों ने अमेरिका में वनाग्नि की भीषणता के लिए हाइड्रोक्लाइमेट व्हिपलैश को जिम्मेदार माना है।

- जलवायु परिवर्तन ने हाइड्रोक्लाइमेट व्हिपलैश घटना को और गंभीर बना दिया है।

हाइड्रोक्लाइमेट व्हिपलैश के बारे में

- यह मौसम संबंधी दुर्लभ हाइड्रो-क्लाइमेटिक अस्थिरता की स्थिति है। अत्यधिक आर्द्र मौसम के बाद अत्यधिक शुष्क मौसम के आने से यह स्थिति उत्पन्न होती है।

- प्रभाव:

- अचानक बाढ़, वनाग्नि, भूस्खलन, बीमारी का प्रकोप जैसे खतरें बढ़ जाते हैं।

- हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन (Harmful algal blooms) बढ़ने या जल में अत्यधिक कार्बनिक या खनिज सामग्री के मिलने से जल की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

- पादपों की उत्पादक क्षमता कम हो जाती है, फसल नष्ट हो जाती हैं, बड़ी संख्या में मवेशी मर जाते हैं आदि। इन वजहों से खाद्य संकट उत्पन्न हो जाता है।

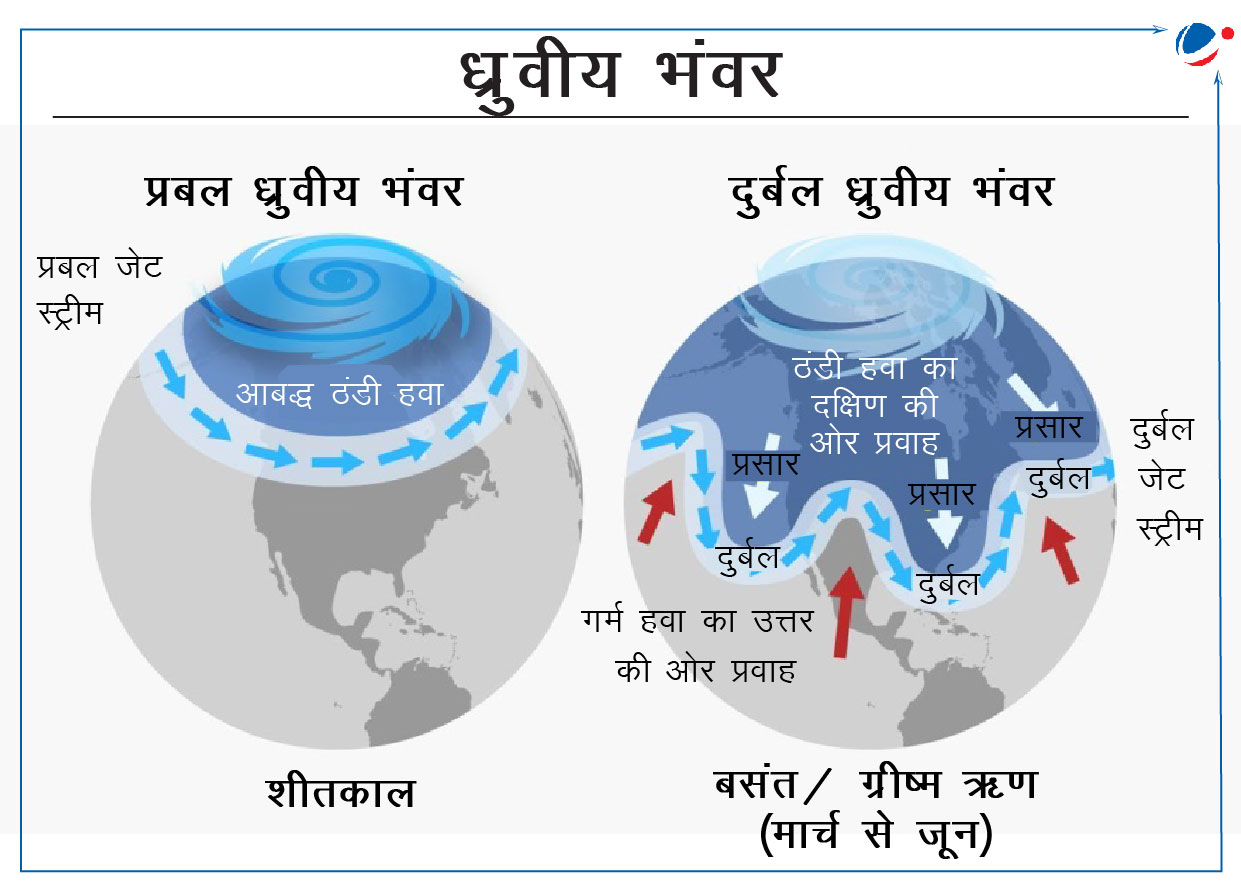

पोलर वॉर्टेक्स के दक्षिण दिशा में प्रसार के कारण आर्कटिक ब्लास्ट (Arctic Blast) हुआ है। इसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में अत्यधिक ठंड पड़ रही है।

पोलर वॉर्टेक्स या ध्रुवीय भंवर क्या है?

- परिभाषा: यह पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के चारों ओर संचरण (वामावर्त/एंटीक्लॉक) करता निम्न दाब और ठंडी हवा का एक विशाल क्षेत्र होता है।

- इसके प्रकार:

- क्षोभमंडलीय ध्रुवीय भंवर: ये धरातल से 10-15 किमी की ऊंचाई पर वायुमंडल की सबसे निचली परत में निर्मित होते हैं।

- समतापमंडलीय ध्रुवीय भंवर: ये धरातल से लगभग 15 से 50 किमी की ऊंचाई पर निर्मित होते हैं।

- क्षोभमंडलीय ध्रुवीय भंवर के विपरीत, समतापमंडलीय ध्रुवीय भंवर ग्रीष्मकाल के दौरान निर्मित नहीं होते हैं और शरद ऋतु के दौरान ये अत्यधिक प्रचंड हो जाते हैं।

ध्रुवीय भंवर के प्रभाव

- आर्कटिक ब्लास्ट: ध्रुवीय भंवर में व्यवधान के कारण अमेरिका में ठंडी हवा का अचानक और तीव्र प्रसार होने लगता है। आमतौर पर ध्रुवीय भंवर ठंडी हवा को आर्कटिक क्षेत्र तक ही सीमित रखता है।

- चरम मौसमी घटनाएं: कमजोर ध्रुवीय भंवर के कारण जेट स्ट्रीम दक्षिण की ओर सरक सकती है। इससे आर्कटिक की ठंडी हवा का प्रसार निचले अक्षांशों तक हो जाता है। इसके कारण चरम मौसमी घटनाएं शुरू हो जाती हैं।

- ओज़ोन क्षरण: ध्रुवीय भंवर के भीतर मौजूद ठंडी हवा विशेष रूप से अंटार्कटिका में ओज़ोन के क्षरण को तेज करती है। इससे ओज़ोन छिद्र बन सकता है।

- भारत पर प्रभाव: कमजोर ध्रुवीय भंवर के परिणामस्वरूप अधिक पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। इससे पश्चिमी हिमालय में भारी बर्फबारी होती है और उत्तरी भारत में तापमान काफी गिर जाता है।

हाल ही में, राजस्थान के जैसलमेर के एक गांव में आर्टिजियन दशाएं देखी गई।

आर्टिजियन दशाओं के बारे में

- इसके तहत भूमिगत जल अपेक्षाकृत अभेद्य या अपारगम्य चट्टान की परतों में फंसा रहता है।

- यह पृथ्वी की सतह के नीचे गहराई में कम पारगम्य चट्टानों से घिरा रहता है। इसके परिणामस्वरूप, भूमिगत दबाव बहुत अधिक हो जाता है।

- आर्टिजियन दशाएं तब बनती हैं, जब भूजल का प्रवाह पुनर्भरण क्षेत्र से निम्न ऊंचाई वाले निकासी बिंदु तक होने लगता है। उदाहरण के लिए, प्राकृतिक जल सोते (Springs), ड्रिलिंग उद्योग, आदि।

- ट्यूबवेल या कुएं से पानी निकालने के लिए इलेक्ट्रिक पंप की जरूरत होती है, लेकिन आर्टिजियन जल स्वयं भूमिगत दबाव के कारण ऊपर धरातल की ओर निकलने लगता है।

मूसी नदी के किनारे की ऐतिहासिक इमारतों को ‘वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच 2025’ में शामिल किया गया है।

- ‘वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच’ दो वर्षों पर आयोजित होने वाला कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण के लिए जागरूकता और सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देना है।

मूसी नदी के बारे में

- उद्गम: तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में अनंतगिरि की पहाड़ियों से।

- यह कृष्णा नदी की बड़ी सहायक नदियों में से एक है।

- इस नदी पर उस्मानसागर और हिमायतसागर जलाशयों का निर्माण किया गया है।

- ईसी (8 किलोमीटर) और मूसा (13 किलोमीटर) नामक दो नदिकाएं (Rivulets) मिलकर मूसी नदी का निर्माण करती हैं।

- महत्त्व: यह नदी हैदराबाद शहर के लिए जल का प्रमुख स्रोत है।

इंडोनेशिया के सुदूर हेलमहेरा द्वीप पर स्थित माउंट इबू में इस महीने 1,000 बार ज्वालामुखीय प्रस्फुटन हुआ।

माउंट इबू के बारे में:

- माउंट इबू एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्षेत्र का हिस्सा है, जो लगातार ज्वालामुखीय गतिविधि और भूकंप के लिए जाना जाता है।

- रिंग ऑफ फायर को सर्कम-पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है। यह प्रशांत महासागर के किनारे का एक हिस्सा है, जहां कई सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधियां घटित होती रहती हैं।

- इंडोनेशिया में अनेक ज्वालामुखी हैं, क्योंकि यह अभिसारी टेक्टोनिक प्लेटों, विशेष रूप से प्रशांत, यूरेशियन और ऑस्ट्रेलियाई प्लेटों पर स्थित है।

- इंडोनेशिया में अन्य हालिया ज्वालामुखी प्रस्फुटन: माउंट सिनाबुंग और माउंट मेरापी।