हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ‘न्याय प्राप्ति के लिए अदालत की शरण लेने का अधिकार’ हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है। हालांकि, यह अधिकार निरपेक्ष (Absolute) नहीं है। इसलिए इस अधिकार का प्रयोग जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए।

- इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता द्वारा कई निराधार मुकदमे दायर करने के लिए जुर्माना लगाया और कहा कि ऐसे मुकदमें न्यायिक व्यवस्था पर बोझ बढ़ाते हैं।

- निराधार मुकदमे (Frivolous litigation): ये ऐसे मुकदमे होते है, जिनमें कानून या तथ्य के मामले में कोई तर्कपूर्ण आधार नहीं होता है। इनका उद्देश्य किसी को परेशान करना अथवा न्यायिक प्रक्रिया में देरी या व्यवधान उत्पन्न करना होता है।

- गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को सुब्रत रॉय सहारा बनाम भारत संघ (2014), दलीप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2010) और के. सी. थारकन बनाम भारतीय स्टेट बैंक और अन्य (2023) जैसे मामलों में उठाया था।

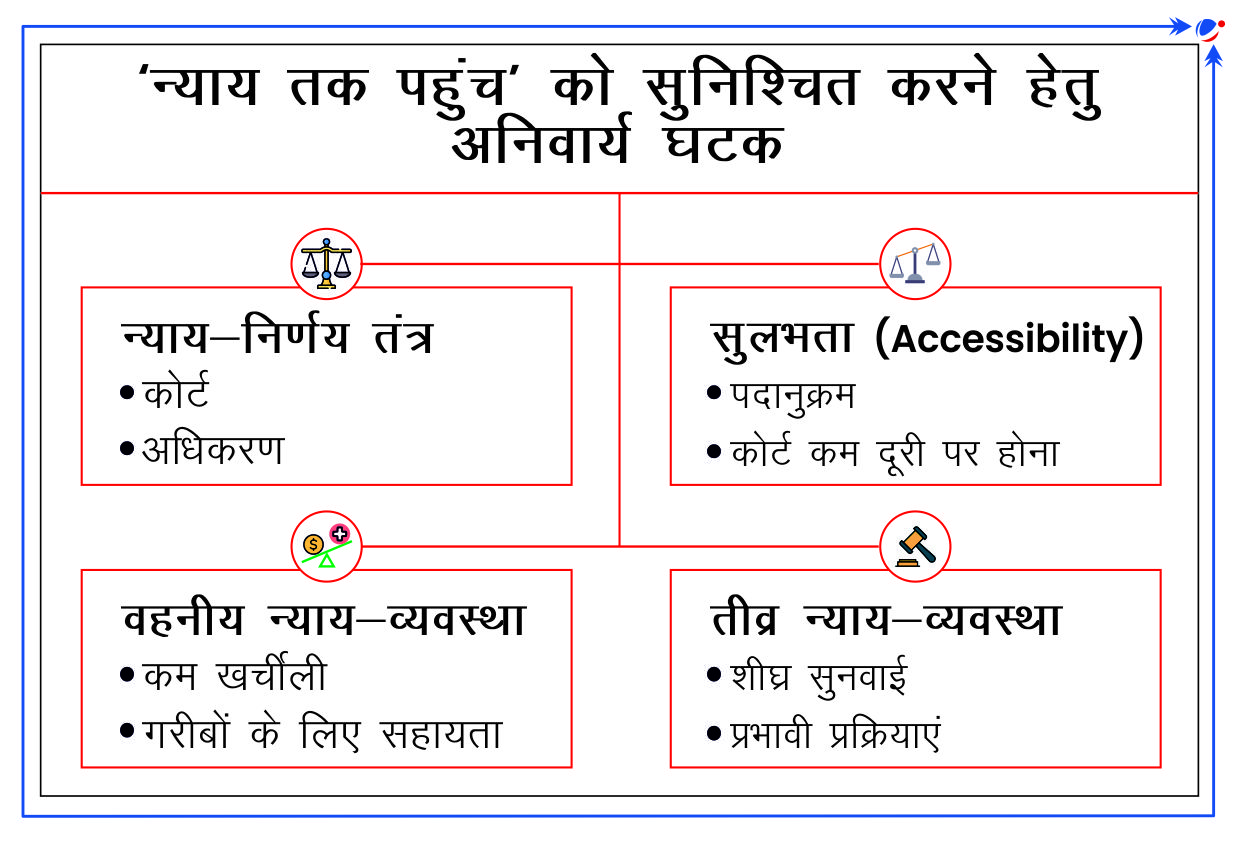

‘न्याय तक पहुंच का अधिकार’ के बारे में

- अर्थ: यह विधि के शासन का एक बुनियादी सिद्धांत है। यह सिद्धांत पीड़ित लोगों को औपचारिक या अनौपचारिक न्यायिक संस्थानों के माध्यम से अपनी शिकायतों का समाधान प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

- सुप्रीम कोर्ट ने अनिता कुशवाहा बनाम पुष्पा सूदन (2016) मामले में निर्णय दिया था कि ‘न्याय तक पहुंच का अधिकार’ अनुच्छेद 14 के तहत ‘समानता का अधिकार’ और अनुच्छेद 21 के तहत ‘प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार’ के तहत एक मौलिक अधिकार है।

‘न्याय तक पहुंच के अधिकार’ से संबंधित अन्य प्रावधान

- संवैधानिक प्रावधान

- संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है।

- ‘राज्य की नीति के निदेशक तत्व’ में अनुच्छेद 39A के तहत राज्य को समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को ‘निःशुल्क कानूनी सहायता’ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

- मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार पाने के तरीकों का उल्लेख हैं।

- इसी तरह संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और संरक्षण के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।

- जनहित याचिका (PIL): इसके तहत लोकस स्टैंडी के नियम को उदार बनाया गया है। इससे अब केवल प्रभावित व्यक्ति ही नहीं, बल्कि जनहित में कार्य करने वाले व्यक्ति या संगठन भी किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका दायर कर सकते हैं।

- वैकल्पिक विवाद-निवारण तंत्र (ADR): यह कम खर्चे में और कम औपचारिक प्रक्रिया द्वारा शिकायत के समाधान का माध्यम है।

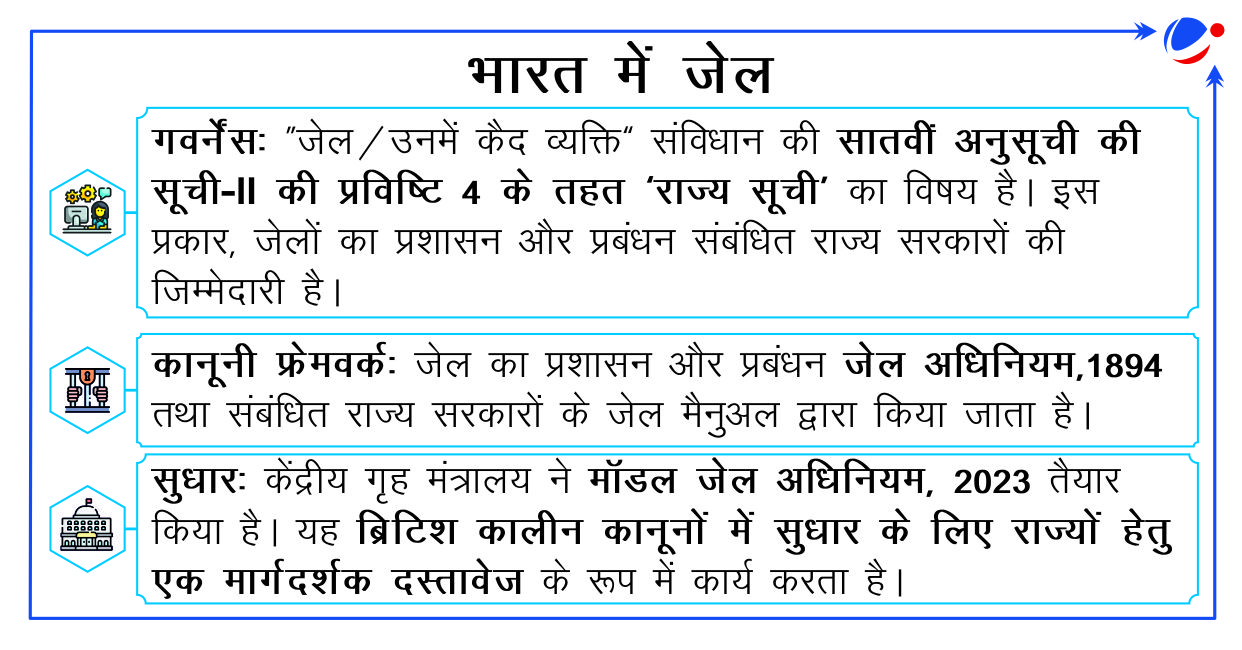

गृह मंत्रालय ने मॉडल जेल मैनुअल, 2016 के नियमों और आदर्श जेल एवं सुधार सेवा अधिनियम, 2023 में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य देश भर की जेलों में जाति आधारित भेदभाव एवं वर्गीकरण को समाप्त करना है।

- ये संशोधन सुकन्या शांता बनाम भारत संघ और अन्य मामले में, कैदियों के बीच जाति-आधारित भेदभाव उन्मूलन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में किए गए हैं।

- सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जेल मैनुअल में "आदतन अपराधियों" का उल्लेख संबंधित राज्य के आदतन अपराधी कानून में दी गई परिभाषाओं के अनुसार होना चाहिए।

- आदतन अपराधी वे व्यक्ति होते हैं, जिन्हें अलग-अलग अपराधों के लिए पांच वर्षों के भीतर कई बार दोषी ठहराया जाता है और सजा सुनाई जाती है। इसके अलावा, अपील या समीक्षा पर भी उनकी सजा को कम या खत्म नहीं किया जाता है।

- सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जेल मैनुअल में "आदतन अपराधियों" का उल्लेख संबंधित राज्य के आदतन अपराधी कानून में दी गई परिभाषाओं के अनुसार होना चाहिए।

किए गए मुख्य संशोधनों पर एक नज़र

- जेल प्राधिकारी सख्ती से यह सुनिश्चित करेंगे कि कैदियों के साथ उनकी जाति के आधार पर भेदभाव, वर्गीकरण या अलगाव नहीं किया जाए। इसमें जेल के भीतर कर्तव्यों या काम का आवंटन भी शामिल है।

- जाति के आधार पर भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता), अनुच्छेद 15 (भेदभाव का निषेध), अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का उन्मूलन), आदि के तहत निषिद्ध है।

- ‘हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013’ के प्रावधान जेलों एवं सुधार संस्थानों पर बाध्यकारी प्रभाव डालेंगे।

- जेल के अंदर हाथ से मैला उठाने या सीवर या सेप्टिक टैंक की मैनुअल रूप से खतरनाक तरीके से सफाई की अनुमति नहीं दी जाएगी।

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान ‘विलय के सिद्धांत’ को रेखांकित किया।

‘विलय के सिद्धांत’ के बारे में

- सुप्रीम कोर्ट ने ‘कुन्हयाम्मद बनाम केरल राज्य, 2000’ मामले में इस सिद्धांत की व्याख्या की थी।

- इस सिद्धांत के अनुसार, एक समय में एक ही विषय पर एक से अधिक डिक्री या आदेश लागू नहीं हो सकते।

- इसलिए, जब एक उच्चतर न्यायालय, किसी अधीनस्थ अदालत के आदेश, डिक्री, या निर्णय को रद्द, संशोधित, या पुष्टि करते हुए निपटारा करता है, तो निचली अदालत के आदेश का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और वह उच्चतर न्यायालय के आदेश में समाहित हो जाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CBI को किसी राज्य में कार्यरत किसी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे केंद्रीय कानून के तहत मामला दर्ज करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

- इसने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें राज्य की सहमति न मिलने के कारण केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ केस को खारिज कर दिया गया था।

CBI के लिए राज्य की सहमति के बारे में

- कानून: दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम, 1946 की धारा 6 के अनुसार CBI को किसी राज्य में अपराध की जांच करने के लिए राज्य की सहमति लेना अनिवार्य है।

- सहमति के दो प्रकार हैं: सामान्य सहमति, और मामला-विशिष्ट सहमति।

लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 का उद्घाटन किया।

पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 के बारे में

- इसे राष्ट्रीय महिला आयोग और लोक सभा सचिवालय द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया है।

- इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं से अनुसूचित जनजातियों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना है। साथ ही, उन्हें संवैधानिक प्रावधानों, संसदीय प्रक्रियाओं, और शासन प्रणाली की जानकारी देकर प्रभावी नेतृत्व के लिए प्रेरित भी करना है।

Article Sources

1 sourceहाल ही में, केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने सुशासन दिवस पर ‘विकसित पंचायत कर्मयोगी’ पहल शुरू की।

- गौरतलब है कि पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है।

विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल के बारे में

- उद्देश्य: इस पहल का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की क्षमता बढ़ाना और उन्हें योग्य बनाना है।

- इसके तहत पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों व अधिकारियों को प्रभावी गवर्नेंस हेतु और भागीदारी आधारित योजना बनाने के लिए आवश्यक साधन एवं ज्ञान प्रदान किए जाएंगे।

- यह पहल 'प्रशासन गाँव की ओर' अभियान के तहत शुरू की गई है।

- यह कार्यक्रम विकेंद्रीकृत शासन और जमीनी स्तर पर निर्णय लेने को बढ़ावा देता है।

Article Sources

1 sourceकेंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है।

वेतन आयोग के बारे में

- गठन: केंद्र सरकार द्वारा।

- 1947 से अब तक सात वेतन आयोग गठित किए जा चुके हैं।

- सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू हुई थीं। इसका कार्यकाल 2026 में पूरा होने वाला है।

- सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर थे।

- महत्त्व: इसकी सिफारिशें सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन ग्रेड, भत्ते और अन्य लाभ निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

विश्व आर्थिक मंच (WEF) की वार्षिक बैठक शुरू होने से पहले वार्षिक एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर जारी किया गया।

- इसे एडेलमैन ट्रस्ट द्वारा जारी किया गया है। यह सर्वेक्षण 28 देशों में किया गया है। यह सरकार, मीडिया, व्यवसाय और गैर-सरकारी संगठन जैसे समाज के सभी हितधारकों पर लोगों के विश्वास (ट्रस्ट) के प्रभाव का अध्ययन है।

सर्वेक्षण के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- कम-आय वाले आबादी समूह के लोगों के सरकार, व्यवसाय, मीडिया आदि पर विश्वास के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। प्रथम दो स्थानों पर क्रमशः चीन और इंडोनेशिया हैं।

- पिछले सर्वेक्षण की तुलना में भारत की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है।

- उच्च आय वर्गों का विश्वास के मामले में भारत चौथे स्थान पर है।

- जब अन्य देशों में भारतीय मुख्यालय वाली (भारत की) कंपनियों पर विश्वास की बात आती है, तो भारत 13वें स्थान पर है।