शोधकर्ताओं ने 30 किलोमीटर लंबे फाइबर ऑप्टिक केबल से होकर प्रकाश की क्वांटम अवस्था को सफलतापूर्वक टेलीपोर्ट किया।

- यह सफलता क्वांटम और क्लासिकल नेटवर्क्स के लिए समान अवसंरचनाओं के उपयोग की क्षमता को दर्शाती है।

क्वांटम टेलीपोर्टेशन के बारे में

- यह एंटेंगल्ड अवस्थाओं का उपयोग करके दो पॉइंट्स के बीच क्वांटम सूचना को स्थानांतरित करने और अलग-अलग दूरियों के बीच उन सूचनाओं की पहचान को सुरक्षित रखने का एक तरीका है।

- एंटेंगलमेंट: इस प्रक्रिया में, कई क्वांटम कण एक-दूसरे से इस तरह जुड़े होते हैं कि एक कण की स्थिति तुरंत दूसरे कण की स्थिति को प्रभावित कर सकती है, चाहे वे कितनी भी दूरी पर हों।

- महत्त्व: यह सफलता क्वांटम इंटरनेट का मार्ग प्रशस्त करेगी। यह त्वरित एन्क्रिप्शन, बेहतर सेंसिंग और क्वांटम कंप्यूटरों के बीच वैश्विक कनेक्टिविटी जैसे लाभ प्रदान करती है।

Article Sources

1 sourceयूनाइटेड किंगडम में क्वांटम-आधारित परमाणु घड़ी विकसित की गई है।

परमाणु घड़ी के बारे में

- यह एक प्रकार की घड़ी है, जो समय की माप के लिए परमाणुओं की विशिष्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी (आमतौर पर सेसियम या रुबिडियम) का उपयोग करती है।

- यह दावा किया जाता है कि क्वांटम आधारित परमाणु घड़ी अरबों वर्षों में एक सेकंड से भी कम समय की चूक करेगी। इससे वैज्ञानिकों को अभूतपूर्व पैमाने पर समय को मापने में मदद मिलेगी।

क्वांटम आधारित परमाणु घड़ी के लाभ:

- यह ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) की सटीकता को बढाती है,

- उन्नत हथियार प्रणालियों (जैसे निर्देशित मिसाइलों आदि) की सटीकता को बढ़ाती है।

भारत की स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली ने विश्व की पहली दो रोबोटिक कार्डियक सर्जरी को सफलतापूर्वक पूरा किया। देश की स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली SSI मंत्रा है। मंत्रा ने केवल 40 मिलीसेकंड की विलंबता के साथ टेलीसर्जरी के माध्यम से रोबोटिक कार्डियक सर्जरी संपन्न की है।

- टेलीसर्जरी में सर्जन हाई-स्पीड वाले डेटा कनेक्शन की मदद से किसी भी स्थान से रोबोटिक्स और कैमरों का उपयोग करके ऑपरेशन कर सकते हैं।

SSI मंत्रा के बारे में

- यह टेलीसर्जरी और टेली-प्रॉक्टोरिंग के लिए विनियामकीय स्वीकृति प्राप्त करने वाली दुनिया की एकमात्र रोबोटिक प्रणाली है।

- हाल ही में, इसे औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी।

- CDSCO, भारत सरकार द्वारा गठित एक केंद्रीय विनियामक संस्था है।

- हाल ही में, इसे औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी।

- इसने रोबोटिक बीटिंग हार्ट टोटली एंडोस्कोपिक कोरोनरी आर्टरी बाईपास (TECAB) का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। इसे हृदय संबंधी सबसे जटिल सर्जिकल प्रक्रियाओं में से एक माना जाता है।

स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रक में रोबोटिक्स के अन्य महत्वपूर्ण उपयोग

- सुरक्षा और निगरानी रोबोट: टेलीप्रेजेंस सिस्टम, कंप्यूटर विज़न तकनीक का उपयोग करके रोगी की स्थिति की निगरानी करते हैं।

- रोबोटिक कृत्रिम अंग: एडवांस रोबोटिक कृत्रिम अंग दिव्यांगजनों की गतिशीलता और कार्यक्षमता में सुधार करते हैं। उदाहरण के लिए रोबोटिक अंग और एक्सोस्केलेटन।

- स्वच्छता और कीटाणुशोधन रोबोट: ये रोबोट पहचाने गए क्षेत्रों की सफाई के लिए पराबैंगनी-C (UV-C) प्रकाश या हाइड्रोजन पेरोक्साइड वेपर (HPV) का उपयोग करते हैं।

- मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन रोबोट: मरीजों को आवश्यक सामग्री की आपूर्ति, दवाएं, भोजन आदि उपलब्ध कराते हैं।

संबंधित चुनौतियां: उच्च प्रारंभिक लागत; जटिल रोबोटिक प्रणालियों को संचालित करने के लिए जरूरी कौशल व प्रशिक्षण का अभाव; नैतिक चिंताएं (संभावित त्रुटियों के लिए कौन उत्तरदायी होगा), रोगी का विश्वास, आदि।

Article Sources

1 sourceहाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रसार के लिए फ्रेमवर्क' जारी किया। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मार्केट के लिए निर्यात और सुरक्षा नियम लागू करना है।

- इस फ्रेमवर्क के तहत, भारत द्वारा GPU (ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट) के आयात पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। ये प्रतिबंध भारत की कंप्यूटिंग क्षमता को सुरक्षित तरीके से होस्ट नहीं करने की स्थिति में लागू होंगे।

‘AI प्रसार के लिए फ्रेमवर्क’ के बारे में

- यह फ्रेमवर्क उन्नत AI तकनीक के प्रसार को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, ताकि इसके आर्थिक और सामाजिक लाभों को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही, संयुक्त राज्य अमेरिका के हितों की रक्षा भी की जा सके।

- यह निम्नलिखित त्रि-स्तरीय रणनीति पर आधारित है:

- विशेष छूट: कुछ सहयोगी देशों और भागीदारों को AI तकनीक और GPU के निर्यात एवं पुनः निर्यात की अनुमति दी गई है।

- सप्लाई चेन में छूट: उन्नत कंप्यूटिंग चिप्स के निर्यात की अनुमति देने के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं में कुछ छूट दी गई है।

- आंशिक छूट: सीमित मात्रा में कंप्यूटिंग संसाधनों के वैश्विक स्तर पर विनिमय की अनुमति दी गई है। हालांकि, यह छूट उन देशों के लिए नहीं है, जिन पर हथियारों की खरीद-बिक्री के संबंध में प्रतिबंध लगाया गया है।

वैज्ञानिकों ने नैनोपोर तकनीक पर आधारित एक ऐसा उपकरण विकसित किया है, जो बीमारियों का निदान बहुत तेजी से और ज्यादा सटीकता के साथ कर सकता है। यह उपकरण अलग-अलग अणुओं से मिलने वाले संकेतों का विश्लेषण करके बीमारियों का निदान करता है।

नैनोपोर प्रौद्योगिकी के बारे में

- यह प्रौद्योगिकी एक पतली झिल्ली संरचना में लगे नैनो-स्केल छिद्रों को संदर्भित करती है। ये नैनो-स्केल छिद्र नैनोपोर से छोटे आवेशित जैविक अणुओं के छिद्र से गुजरने पर संभावित परिवर्तन का पता लगाते हैं।

- यह प्रौद्योगिकी रियल टाइम में जैविक नमूनों से सीधे न्यूक्लिक एसिड-DNA (डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड) या RNA (राइबोन्यूक्लिक एसिड) को अनुक्रमित करने की क्षमता प्रदान करती है।

- इस प्रौद्योगिकी के संभावित उपयोग हैं:

- डिजीज मार्कर का पता लगाना, और

- कैंसर का नॉन-इनवेसिव प्रारंभिक निदान।

केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री ने दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के पानी को साफ और शुद्ध करने के लिए 'नैनो बबल तकनीक' का शुभारंभ किया।

नैनो बबल तकनीक के बारे में

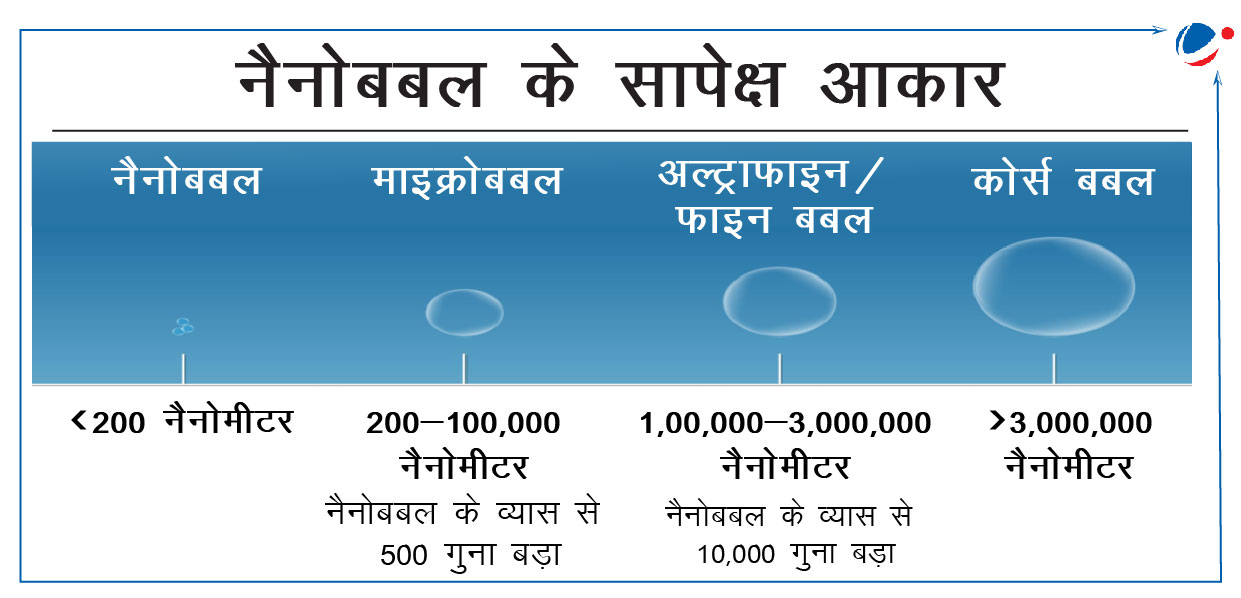

- नैनोबबल्स: इनका आकार 70-120 नैनोमीटर होता है, जो नमक के एक दाने से 2500 गुना छोटा होता है।

- नैनोबबल्स की सतह पर एक मजबूत ऋणात्मक आवेश होता है, जो उन्हें एक साथ जुड़ने से रोकता है और

- यह जल से पायसीकृत वसा, तेल और ग्रीस जैसे छोटे कणों एवं ड्रॉप्लेट्स को भौतिक रूप से अलग करने में मदद करता है।

- नैनोबबल्स की हाइड्रोफोबिक प्रकृति और उसकी सतह पर मौजूद आवेश मिलकर सर्फेक्टेंट के समान कार्य करते हुए जल से कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को हटाते हैं।

- नैनोबबल्स की सतह पर एक मजबूत ऋणात्मक आवेश होता है, जो उन्हें एक साथ जुड़ने से रोकता है और

नैनो बबल प्रौद्योगिकी का उपयोग

- वॉटर पुरीफिकेशन, कृषि (सिंचाई जल का ऑक्सीजनकरण बढ़ाना), स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य उद्योग, औद्योगिक सफाई, आदि।

Article Sources

1 sourceयूनाइटेड किंगडम में क्वांटम-आधारित परमाणु घड़ी विकसित की गई है।

परमाणु घड़ी के बारे में

- यह एक प्रकार की घड़ी है, जो समय की माप के लिए परमाणुओं की विशिष्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी (आमतौर पर सेसियम या रुबिडियम) का उपयोग करती है।

- यह दावा किया जाता है कि क्वांटम आधारित परमाणु घड़ी अरबों वर्षों में एक सेकंड से भी कम समय की चूक करेगी। इससे वैज्ञानिकों को अभूतपूर्व पैमाने पर समय को मापने में मदद मिलेगी।

क्वांटम आधारित परमाणु घड़ी के लाभ:

- यह ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) की सटीकता को बढाती है,

- उन्नत हथियार प्रणालियों (जैसे निर्देशित मिसाइलों आदि) की सटीकता को बढ़ाती है।

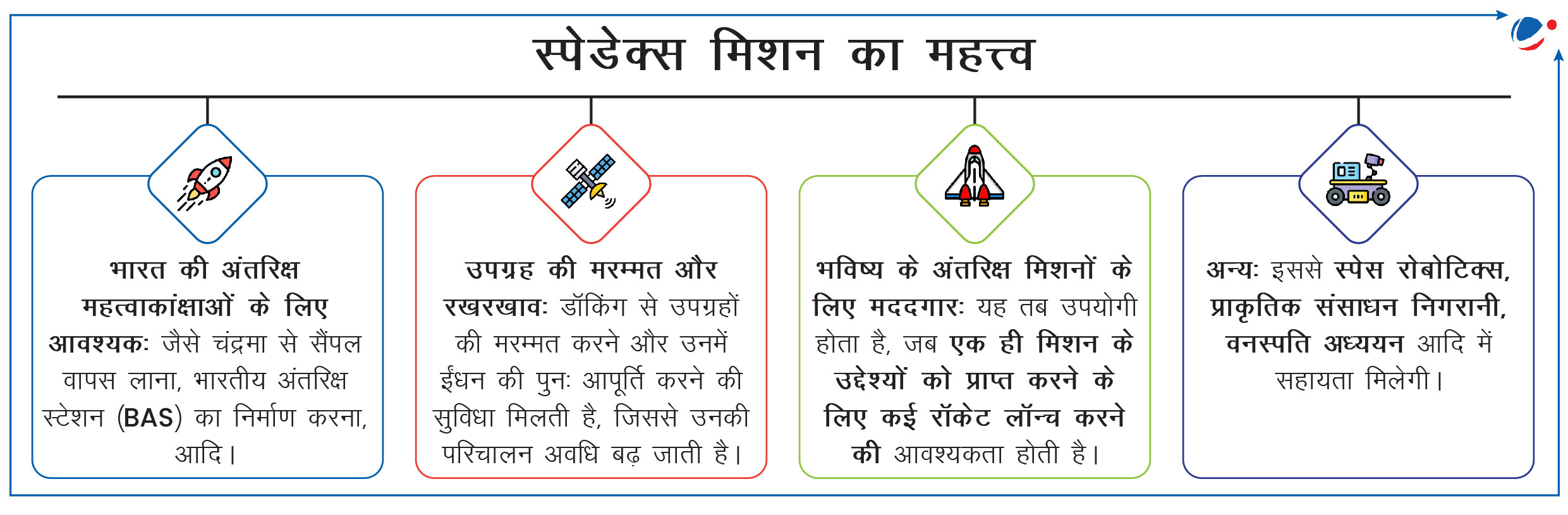

स्पेस डॉकिंग को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट (स्पेडेक्स/SpaDeX) मिशन के तहत दो छोटे अंतरिक्ष यानों- SDX01 (चेज़र) और SDX02 (टारगेट) का उपयोग करके संपन्न किया गया है।

गौरतलब है कि स्पेस डॉकिंग के तहत अंतरिक्ष में तेज गति से गतिमान दो उपग्रहों या अंतरिक्ष यानों को आपस में जोड़ा जाता है, जिससे वे एक यूनिट बन जाते हैं।

- स्पेस डॉकिंग करने वाले अन्य तीन देश संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन हैं।

स्पेडेक्स (SpaDeX) मिशन के बारे में

- पृष्ठभूमि: SpaDeX और 24 PS4-ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल (POEM-4) पेलोड्स को ISRO द्वारा PSLV-C60 के माध्यम से दिसंबर, 2024 में श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था।

- मिशन के लक्ष्य:

- SDX01 (चेज़र) को SDX02 (टारगेट) के पास लाना और स्वतः संचालित डॉकिंग प्रौद्योगिकी का विकास एवं प्रदर्शन करना।

- डॉकिंग के बाद, एक संयुक्त सिस्टम की स्थिरता और इसे एक इकाई के रूप में नियंत्रित करने की क्षमता का परीक्षण करना।

- टारगेट अंतरिक्ष यान की कार्य अवधि को बढ़ाने की क्षमता का प्रदर्शन करना।

- डॉक किए गए अंतरिक्ष यानों के मध्य पावर ट्रांसफर का परीक्षण करना।

- मिशन की अवधि: डॉकिंग संपन्न होने के बाद दो वर्ष तक।

- स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का उपयोग:

- अंतरिक्ष यानों के बीच स्वतः संचालित संचार के लिए इंटर-सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक (ISL) का उपयोग किया गया है।

- ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) आधारित नवीन रिलेटिव ऑर्बिट डिटर्मिनेशन एंड प्रोपेगेशन (RODP) प्रोसेसर: इसका उपयोग अन्य अंतरिक्ष यान की सापेक्ष अवस्थिति और वेग निर्धारित करने के लिए किया जाता है।

- इस मिशन को सक्षम करने के लिए विकसित अन्य स्वदेशी प्रौद्योगिकियां:

- डॉकिंग मैकेनिज्म और सेंसर सूट;

- स्वतः संचालित तरीके से दूसरे अंतरिक्ष यान के पास आना और उससे सटीकता के साथ जुड़ जाना (ऑटोनोमस रेंडेज़वस एंड डॉकिंग स्ट्रेटेजी), आदि।

हाल ही में, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित भारतीय निजी कंपनी पिक्सल ने भारत का पहला निजी उपग्रह समूह 'फायरफ्लाई' लॉन्च किया।

- फायरफ्लाई उपग्रह समूह के पहले तीन उपग्रहों को स्पेसएक्स के ट्रांसपोर्टर-12 मिशन के तहत सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। उन्हें कैलिफोर्निया के वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से प्रक्षेपित किया गया है।

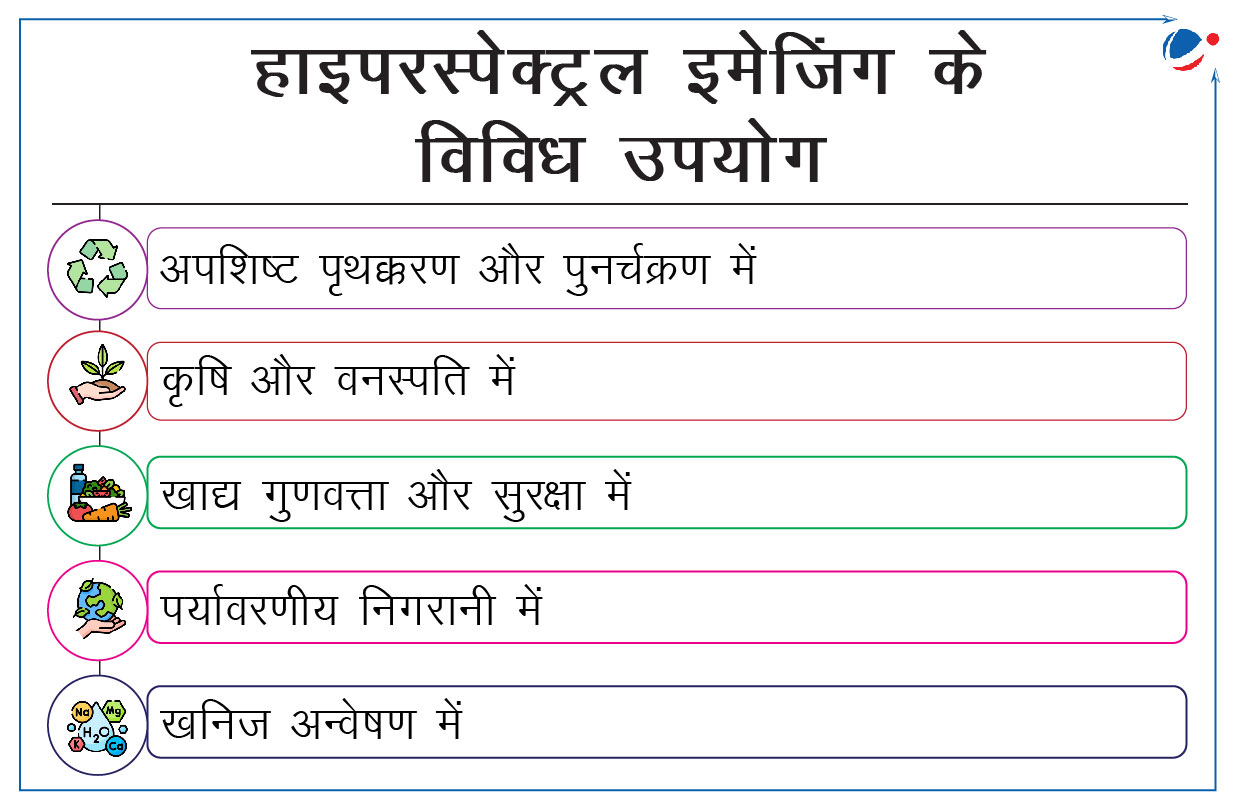

- फायरफ्लाई, पिक्सल का प्रमुख हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग (HIS) उपग्रह समूह है। इसमें अब तक के उच्चतम-रिज़ॉल्यूशन वाले 6 वाणिज्यिक हाइपरस्पेक्ट्रल उपग्रह शामिल हैं।

हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग (HSI) उपग्रहों के बारे में

- HSI के तहत प्रत्येक पिक्सेल को केवल प्राथमिक रंग (लाल, हरा व नीला) प्रदान करने की बजाय प्रकाश के एक विस्तृत स्पेक्ट्रम का विश्लेषण किया जाता है। इससे प्रभावी रूप से पृथ्वी की स्पेक्ट्रल फिंगरप्रिंटिंग करना संभव हो जाता है।

- HSI से हमें अधिक जानकारी मिल सकती है। उदाहरण के लिए, एक सामान्य उपग्रह अंतरिक्ष से वन की पहचान कर सकता है, वहीं HSI विभिन्न प्रकार के वृक्षों के बीच अंतर कर सकता है। साथ ही, प्रत्येक वृक्ष के स्वास्थ्य का निर्धारण भी कर सकता है।

उपग्रह समूह (Satellite Constellation) के बारे में

- यह समान उद्देश्य और साझा नियंत्रण वाले समरूप कृत्रिम उपग्रहों का एक नेटवर्क होता है। इसे एक प्रणाली के रूप में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- ये पृथ्वी पर स्थित ग्राउंड स्टेशनों के साथ कनेक्ट रहते हैं और कभी-कभी एक-दूसरे के कार्यों को पूरा करने के लिए आपस में कनेक्ट भी हो जाते हैं।

- 2,146 सक्रिय उपग्रहों के साथ स्टारलिंक सबसे बड़ा उपग्रह समूह है।

- प्रकार: ये कक्षा की ऊंचाई के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं-

- भू-स्थिर कक्षा (GEO): यह कक्षा 36,000 कि.मी. की ऊंचाई पर होती है। उपग्रह इस कक्षा में इस तरह से पृथ्वी की परिक्रमा लगाते हैं कि उनकी गति पृथ्वी की घूर्णन गति के समान रहती है।

- मध्य भू-कक्षा (MEO): यह कक्षा 5,000 से 20,000 कि.मी. की ऊंचाई पर होती है। यह कक्षा मुख्य रूप से नेविगेशन उद्देश्यों के लिए प्रयोग की जाती है।

- निम्न भू-कक्षा (LEO): यह कक्षा 500 से 1,200 कि.मी. की ऊंचाई पर होती है। यह कक्षा अनुसंधान, दूरसंचार और भू-पर्यवेक्षण जैसे कार्यों के लिए उपयोग की जाती है।

इसरो द्वारा PSLV-C60 के क्रॉप्स (CROPS) एक्सपेरिमेंट के तहत अंतरिक्ष में भेजे गए लोबिया (Cowpea) के बीज चार दिन के भीतर अंकुरित हो गए हैं।

- यह अंतरिक्ष में इसरो का पहला जैविक प्रयोग है। यह CROPS (कॉम्पैक्ट रीसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज़) का हिस्सा है।

क्रॉप्स (CROPS) एक्सपेरिमेंट के बारे में

- यह एक स्वचालित प्लेटफॉर्म है, जिसे अंतरिक्ष के सूक्ष्मगुरुत्व (Microgravity) वातावरण में पौधों के जीवन को विकसित और बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- इसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित किया गया है।

- यह उपलब्धि न केवल अंतरिक्ष में पौधे उगाने की इसरो की क्षमता को प्रदर्शित करती है, बल्कि भविष्य के दीर्घकालिक अंतरिक्ष मिशनों के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि भी प्रदान करती है।

अंतर्राष्ट्रीय सौर सम्मेलन (International solar conference) में कोडईकनाल सौर वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ मनाई गई।

कोडईकनाल सौर वेधशाला के बारे में

- स्थापना: इसकी स्थापना 1899 में हुई थी। वर्तमान में इसके स्वामित्व और संचालन की जिम्मेदारी भारतीय खगोल-भौतिकी संस्थान (Indian Institute of Astrophysics) के पास है।

- अवस्थिति: तमिलनाडु की पलानी पहाड़ियों में कोडाइकनाल में।

- कोडईकनाल भूमध्य रेखा के निकट है। साथ ही, अधिक ऊंचाई पर यहां धूल रहित वातावरण पाया जाता है। इसलिए, यहां सौर वेधशाला की स्थापना की गई है।

- उद्देश्य: इस वेधशाला की स्थापना इसलिए की गई है, ताकि यह जानकारी प्राप्त की जा सके कि सूर्य पृथ्वी के वायुमंडल को कैसे गर्म करता है। साथ ही, इसका उद्देश्य मानसून प्रणाली के बारे में समझ बढ़ाने हेतु डेटा संग्रह करना भी है।

Article Sources

1 sourceप्रधान मंत्री ने मिशन SCOT की सफलता के लिए दिगंतारा टीम को बधाई दी।

मिशन SCOT के बारे में

- SCOT से आशय है- स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग।

- उद्देश्य: यह अंतरिक्ष में ऑब्जेक्ट्स पर नजर रखकर इनकी मैपिंग करेगा।

- लाभ:

- यह पृथ्वी की निचली कक्षा (LEO) में ऑब्जेक्ट्स की सटीक तरीके से ट्रैकिंग और इमेजिंग में मदद करेगा।

- यह अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स की सटीक ट्रैकिंग में भी मदद करेगा।

- योगदान: यह स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ाने की दिशा में भारतीय अंतरिक्ष उद्योग के विकास में योगदान देगा।

FSSAI ने कुछ शर्तों के तहत स्वास्थ्य पूरक, चिकित्सा उद्देश्यों और न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों या फोर्टिफाइड खाद्य उत्पादों में मिथाइलकोबालामिन के उपयोग हेतु दिशा-निर्देशों में स्पष्टीकरण जारी किया।

- FSSAI ने 2016 में मिथाइलकोबालामिन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था और 2021 में इस प्रतिबंध को हटा लिया था, लेकिन अभी तक इसे अधिसूचित नहीं किया है।

मिथाइलकोबालामिन के बारे में

- यह विटामिन B12 का प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक रूप है। इसे सप्लीमेंट्स के साथ-साथ मछली, मांस, अंडे और दूध जैसे खाद्य स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है।

- विटामिन B12, पानी में घुलनशील विटामिन है, जो डी.एन.ए. संश्लेषण, रेड ब्लड सेल्स (RBC) के उत्पादन एवं तंत्रिका तंत्र के बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व है।

- विटामिन B12 के अन्य रूप हैं- साइनोकोबालामिन और हाइड्रोक्सोकोबालामिन।

- कार्य: शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे- कोशिका गुणन (Multiplication) यानी वृद्धि, रक्त निर्माण, प्रोटीन संश्लेषण आदि।

- उपयोग: डायबिटिक न्यूरोपैथी में दर्द निवारण के लिए, एनीमिया एवं अल्जाइमर जैसे रोगों के उपचार में आदि।

चीन में HMPV के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। इसके मामले विशेषकर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों में अधिक देखे जा रहे हैं।

ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (HMPV) के बारे में

- HMPV श्वसन संबंधी वायरस है, जो सामान्य सर्दी-जुकाम जैसे हल्के संक्रमण का कारण बनता है।

- इस वायरस की पहचान पहली बार 2001 में हुई थी। यह न्यूमोविरिडे परिवार का सदस्य है और रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस (RSV) से संबंधित है।

- संचरण: यह वायरस संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। इसके अलावा, यह संक्रमित सतहों के संपर्क में आने से भी फैल सकता है।

- लक्षण: खांसी, बुखार, नाक बंद होना और सांस लेने में तकलीफ आदि।

- उपचार: वर्तमान में, HMPV के उपचार के लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल थेरेपी या कोई टीका उपलब्ध नहीं है।

यू.एस. सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने नोरोवायरस मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि की सूचना दी है।

नोरोवायरस के बारे में

- यह एक अत्यधिक संक्रामक वायरस है, जो जठरांत्र शोथ (Gastroenteritis) का कारण बनता है। इसे आमतौर पर "पेट के फ्लू (stomach flu)" के रूप में जाना जाता है।

- लक्षणों में मतली, उल्टी, दस्त आदि शामिल हैं।

- नोरोवायरस, सामान्यतः सभी प्रकार की पर्यावरणीय दशाओं के प्रति अपेक्षाकृत प्रतिरोधी होते हैं, क्योंकि वे शून्य से नीचे के तापमान के साथ-साथ उच्च तापमान (60 डिग्री सेल्सियस तक) में भी जीवित रह सकते हैं।

- यह वायरस मुख्य रूप से ओरल-फेकल रूट से फैलता है, या दूषित भोजन या पानी के सेवन से, या सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है।

- नोरोवायरस के इलाज के लिए अभी तक कोई विशिष्ट दवा विकसित नहीं हुई है।

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने रक्त कैंसर के इलाज के लिए दूसरी लिविंग ड्रग्स ‘क्वारटेमी’ को मंजूरी दे दी है। ‘क्वारटेमी’ कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर-टी (Chimeric Antigen Receptor: CAR-T) सेल थेरेपी है।

- "लिविंग ड्रग्स" एक ऐसी चिकित्सा है, जिसमें रोगी की कोशिकाओं को निकाला जाता है, उन्हें संशोधित किया जाता है, और फिर उन्हें रोगी के शरीर में पुनः स्थापित किया जाता है।

सीएआर टी-सेल थेरेपी के बारे में

- CAR-T उपचार, T-कोशिका नामक प्रतिरक्षी कोशिकाओं को कैंसर से लड़ने के लिए प्रयोगशाला में संपादित (एडिट) करने का एक तरीका है। इसमें रोगी की टी-कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने और उन पर आक्रमण करने के लिए आनुवंशिक रूप से इंजीनियर किया जाता है।

- टी-कोशिकाएं विशेष कोशिकाएं हैं। ये श्वेत रक्त कोशिकाओं का एक प्रकार है। इनका प्राथमिक कार्य साइटोटोक्सिक है, अर्थात अन्य कोशिकाओं को मारना।

- T कोशिकाओं को रोगी के रक्त से लिया जाता है। फिर उन्हें मानव निर्मित रिसेप्टर (CAR कहा जाता है) बनाने के लिए प्रयोगशाला में एक जीन जोड़कर बदल दिया जाता है।

- CAR वे प्रोटीन हैं, जो टी-कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं पर मौजूद विशिष्ट प्रोटीन को पहचानने और उनसे जुड़ने में सहायता करते हैं।

- कैंसर कोशिकाओं को पहचानने और उन्हें नष्ट करने के लिए CAR-T कोशिकाओं का फिर रोगी के शरीर में वापस प्रवेश करा दिया जाता है।

डायबिटीज फाउंडेशन इंडिया के एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ने 15 साल बाद भारत की “ओबेसिटी गाइडलाइंस” को अपडेट किया। इसमें "अधिक वजनी (Overweight)" की जगह ‘ओबेसिटी (मोटापा)-ग्रेड I’ और ‘ओबेसिटी (मोटापा)-ग्रेड-II’ श्रेणियों को शामिल किया गया है।

- 2009 की गाइडलाइंस पूरी तरह से BMI मानदंड पर आधारित थी।

बॉडी मास इंडेक्स (BMI) के बारे में

- यह एक प्रकार का सांख्यिकीय सूचकांक है। इसका उपयोग किसी व्यक्ति के स्वस्थ रहने के लिए उसकी लंबाई के अनुसार उसके वजन की सीमा निर्धारित करने के लिए किया जाता है।

- किसी व्यक्ति के वजन (किलोग्राम में) को उसकी लंबाई (वर्ग मीटर में) से विभाजित करके इसकी गणना की जाती है।

- इंडेक्स की कमियां:

- शारीरिक बनावट में अंतर के बावजूद लैंगिक आधार पर ‘लीन बॉडी मास’ (वसा रहित) और ‘फैट मास’ के बीच अंतर नहीं करता है।

- पुरुषों में सामान्यतः महिलाओं की तुलना में अधिक ‘लीन बॉडी मास’ और कम ‘फैट मास’ होता है।

- यह शरीर में वसा के वितरण को नहीं मापता है।

- शारीरिक बनावट में अंतर के बावजूद लैंगिक आधार पर ‘लीन बॉडी मास’ (वसा रहित) और ‘फैट मास’ के बीच अंतर नहीं करता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और GARDP ने निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में एंटीबायोटिक की कमी को दूर करने के लिए नीति व विनियामक उपायों पर संयुक्त रिपोर्ट जारी की है।

GARDP के बारे में

- स्थापना: GARDP की स्थापना 2016 में WHO और ड्रग्स फॉर नेग्लेक्टेड डिजीज इनिशिएटिव (DNDi) द्वारा की गई थी। यह एक गैर-लाभकारी संगठन है। इसे 2018 में स्विट्ज़रलैंड के फाउंडेशन के रूप में वैधानिक दर्जा दिया गया था।

- उद्देश्य: इसका उद्देश्य ‘WHO-एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध पर वैश्विक कार्य योजना 2015’ का क्रियान्वयन करना है।

- भूमिका: यह संस्था भविष्य की पीढ़ियों के लिए एंटीबायोटिक दवाओं को सुरक्षित बनाने हेतु सार्वजनिक, निजी और गैर-लाभकारी क्षेत्रों के साथ कार्य करती है।

- GARDP रणनीति-2024-2028: यह वैश्विक स्तर पर आवश्यक एंटीबायोटिक उपचारों के विकास और उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर देती है।

हाल ही में, एक भारतीय फर्म एयरोस्पेस-ग्रेड टाइटेनियम मिश्र धातु के उत्पादन के लिए वैक्यूम आर्क रीमेल्टिंग (VAR) फर्नेस शुरू करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी बन गई।

- वैक्यूम आर्क रीमेल्टिंग का उपयोग स्टेनलेस स्टील, निकेल और टाइटेनियम-आधारित मिश्र धातु जैसी कई मिश्र धातुओं को वैक्यूम स्थितियों में शुद्ध करने के लिए किया जाता है। इससे संबंधित धातु की संरचना में उत्कृष्टता और मिश्र धातु का समान संघटन सुनिश्चित होता है।

टाइटेनियम के बारे में

- प्रकृति: कठोर, चमकदार और मजबूत धातु।

- टाइटेनियम के दो मुख्य खनिज अयस्क हैं- इल्मेनाइट (FeO.TiO2) और रूटाइल (TiO2)

- गुण: हल्का वजन, कम घनत्व, संक्षारण रोधी (Corrosion resistance), उच्च गलनांक, आदि।

- उपयोग: मेडिकल इम्प्लांट में; पावर प्लांट कंडेनसर (समुद्री जल में संक्षारण रोधी हेतु) में; विमान के निर्माण में (एल्यूमीनियम सहित अन्य धातुओं के साथ मिश्र धातु बनाने में), आदि।

हाल ही में, लॉस एंजिल्स के पास लगी वनाग्नि पर काबू पाने के लिए अधिकारियों ने पिंक फायर रिटार्डेंट (अग्निरोधी) का उपयोग किया।

पिंक फायर रिटार्डेंट (फॉस-चेक) के बारे में

- फायर रिटार्डेंट वास्तव में रसायनों का मिश्रण होता है। इसका उपयोग आग को बुझाने या फैलने से रोकने के लिए किया जाता है।

- पेरिमीटर सॉल्यूशंस कंपनी द्वारा विकसित इस फायर रिटार्डेंट का दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है।

- फॉस-चेक में अधिकांशतया अमोनियम फॉस्फेट घोल होता है।

- आमतौर पर, यह अमोनियम पॉलिफास्फेट जैसे लवणों से बना होता है। यह जल के समान ही आसानी से वाष्पित नहीं होता है और लंबे समय तक वातावरण में बना रहता है।

- इसे गुलाबी रंग का बनाया जाता है ताकि आगजनी वाले स्थान पर अग्निशामकों को रसायन का छिड़काव अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दे।

- मुख्य चिंताएं:

- फायर रिटार्डेंट का छिड़काव विमानों से किया जाता है। इसलिए इसका उपयोग महंगा साबित होता है। साथ ही, यह अधिक कारगर भी नहीं होता है।

- आसपास की नदियों और झरनों में प्रदूषण फैलने का खतरा रहता है।