सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, यूरोपीय संघ के व्यापार आयुक्त (EU Trade Commissioner) और भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई।

अन्य संबंधित तथ्य

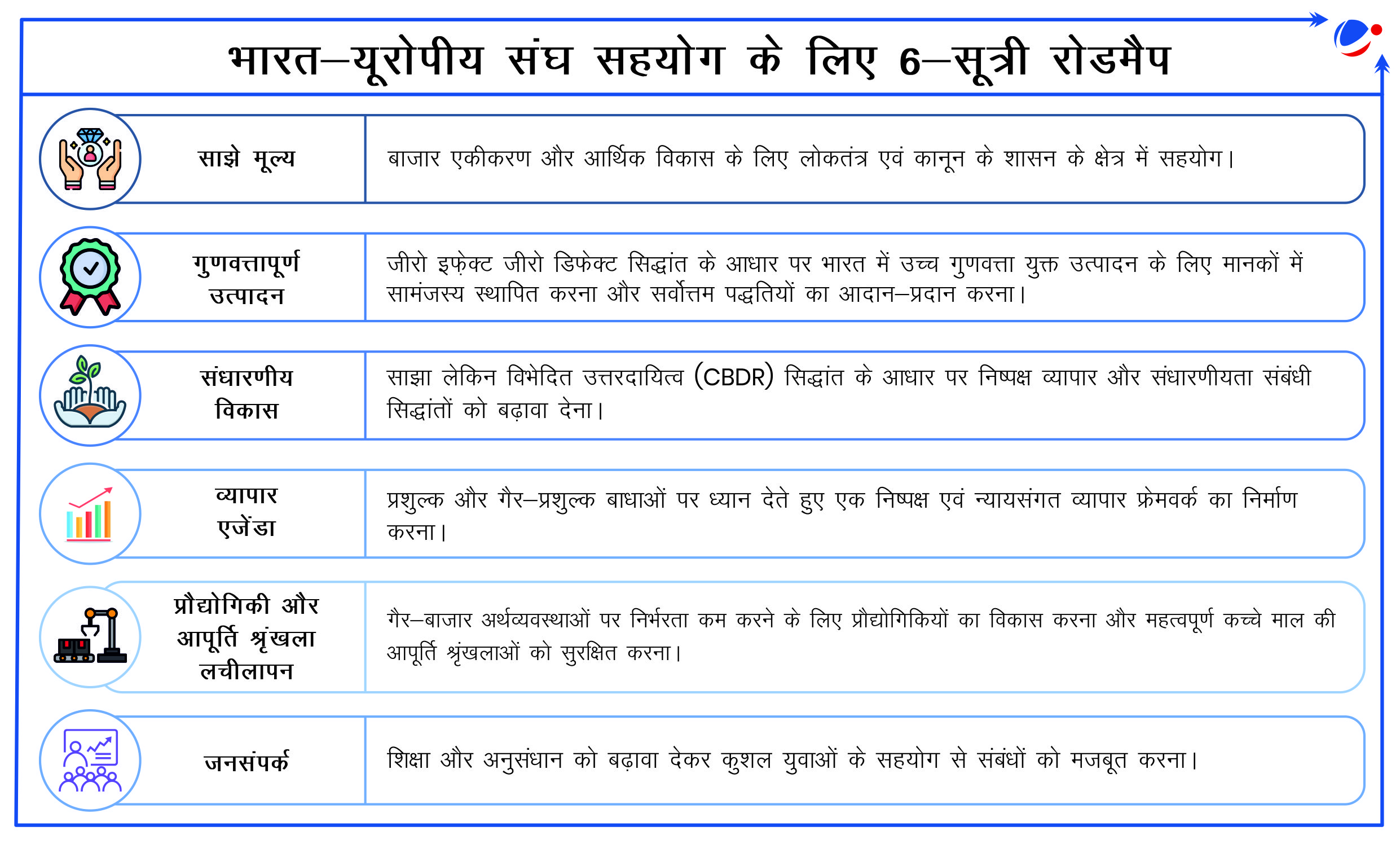

- इस बैठक में भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच एक दीर्घकालिक साझेदारी के लिए छह प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित एक रोडमैप तैयार किया गया (इन्फोग्राफिक देखें)।

भारत-यूरोपीय संघ (EU) संबंधों का महत्त्व

पारस्परिक संबंध

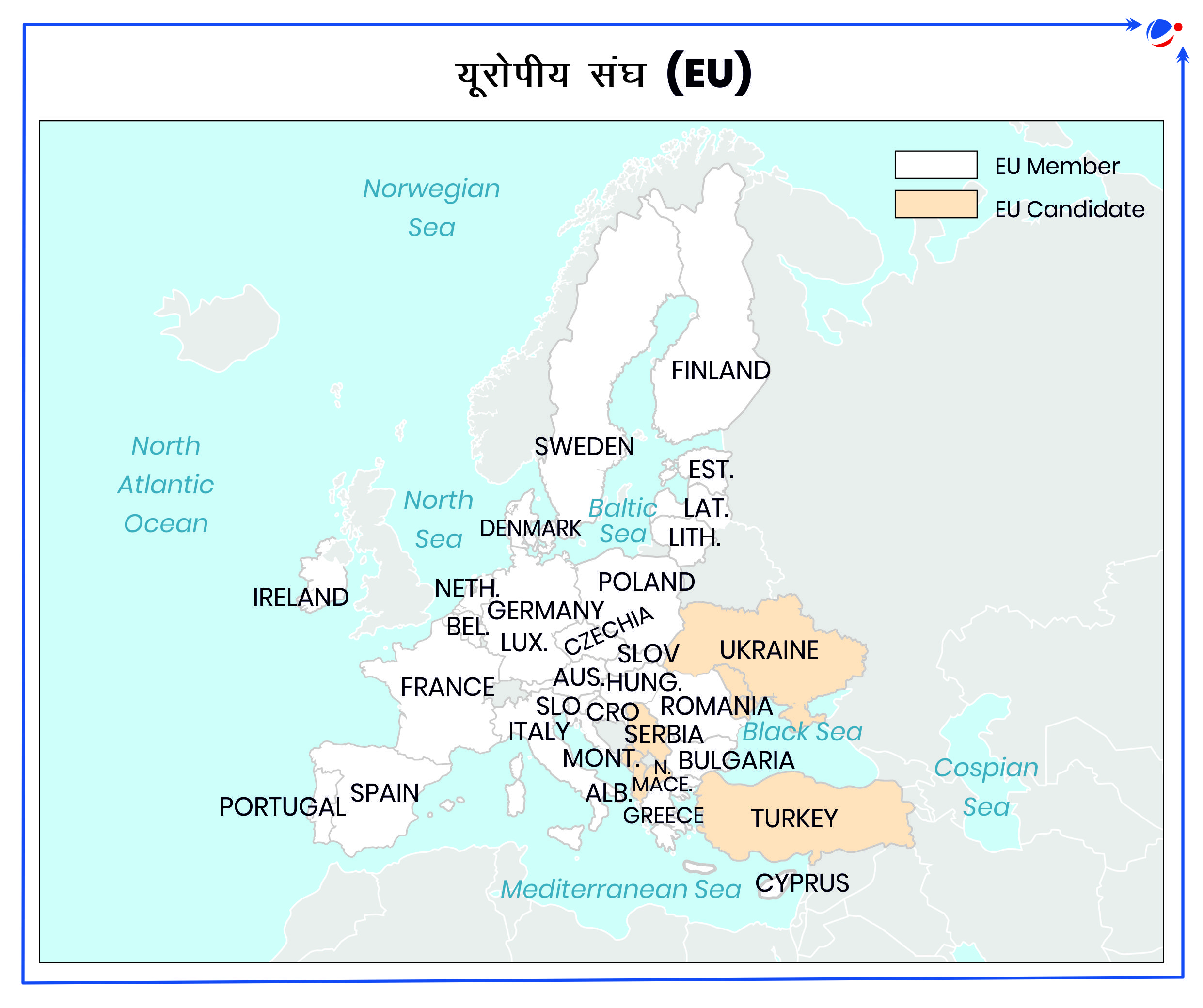

- ऐतिहासिक संबंध: 1962 में भारत ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय (European Economic Community: EEC) के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। इस तरह भारत EEC के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले शुरुआती देशों में शामिल था।

- 2004 में हेग में आयोजित 5वें भारत-EU शिखर सम्मेलन के दौरान, दोनों पक्षों के बीच संबंधों को अपग्रेड कर रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तित किया गया।

- व्यापार साझेदारी:

- यूरोपीय संघ (EU), भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।

- भारत, यूरोपीय संघ का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 2023 में यूरोपीय संघ के साथ भारत का व्यापार अधिशेष (ट्रेड सरप्लस) था।

- रणनीतिक सहयोग: सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और बहुपक्षवाद जैसे क्षेत्रों में दोनों पक्षों के हित समान हैं।

- उदाहरण के लिए, भारत-EU द्विपक्षीय संवाद आतंकवाद-रोधी, साइबर सुरक्षा, प्रवासन और मोबिलिटी, समुद्री सुरक्षा, मानवाधिकार, निरस्त्रीकरण और परमाणु अप्रसार पर केंद्रित है।

- EU की इंडो-पैसिफिक रणनीति हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका को मजबूती प्रदान करती है।

- भारत और EU, दोनों विश्व व्यापार संगठन (WTO) जैसे बहुपक्षीय संगठनों में सुधार के पक्षधर हैं।

- भारत-EU स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु साझेदारी (2016) के तहत पेरिस समझौते के कार्यान्वयन और स्वच्छ ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

- कनेक्टिविटी: 2021 में शुरू की गई कनेक्टिविटी साझेदारी का उद्देश्य डिजिटल, ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रों के साथ-साथ दोनों देशों के लोगों के बीच जनसंपर्क को मजबूत करना है।

- इंडिया-मिडल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC) जैसी परियोजनाएं भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार और संपर्क को मजबूत करेंगी।

भारत के लिए लाभ

निवेश:

यूरोपीय संघ, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का एक प्रमुख स्रोत है।

- अप्रैल 2000 से दिसंबर 2023 के बीच EU से भारत में 107.27 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ।

- G-20 का "बिजनेस 20 (B-20) फोरम" व्यापार और निवेश को बढ़ावा देता है।

- निर्यात को बढ़ावा: भारत से यूरोपीय संघ को सूचना प्रौद्योगिकी (IT), फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र और कृषि क्षेत्रक के उत्पादों के निर्यात को बढ़ाया जा सकता है।

- उदाहरण के लिए, भारत-EU द्विपक्षीय सेवा व्यापार में 2019 और 2022 के बीच 48% की वृद्धि दर्ज की गई।

- सुरक्षा और रक्षा (सिक्योरिटी और डिफेंस): यूरोपीय रक्षा कंपनियां "मेक इन इंडिया" पहल के तहत भारत में रक्षा क्षेत्रक के आधुनिकीकरण में योगदान दे सकती हैं। इसका एक हालिया उदाहरण भारत में एयरबस C-295 विमानों का विनिर्माण शुरू होना है।

- प्रौद्योगिकी और इनोवेशन: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में भारत और यूरोपीय संघ सहयोग से भारत में तकनीकी परिवर्तन को बढ़ावा मिलेगा।

- उदाहरण के लिए, 2022 में स्थापित "भारत-EU व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद", व्यापार, तकनीक और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों को हल करने के लिए एक रणनीतिक समन्वय तंत्र है।

यूरोपीय संघ (EU) के लिए भारत का महत्त्व

- विशाल बाजार मिलना: भारत यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार बन सकता है। वहीं यूरोपीय संघ को अपने उत्पादों के लिए भारत का तेजी से बढ़ता हुआ विशाल बाजार मिल सकता है।

- उदाहरण के लिए, 2024 में भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (European Free Trade Association: EFTA) ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (Trade and Economic Partnership Agreement: TEPA) पर हस्ताक्षर किए।

- EFTA में आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल हैं।

- सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंध: भारत का युवा और कुशल कार्यबल यूरोप में कुशल कर्मियों की मांग को पूरा कर सकता है और दोनों पक्षों के बीच शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा दे सकता है।

- भू-राजनीतिक सहयोग: यूरोपीय संघ, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत की केंद्रीय भूमिका और विकास क्षमता का लाभ उठाकर ग्लोबल साउथ में अपनी भू-राजनीतिक स्थिति को मजबूत कर सकता है।

- सुरक्षा और स्थिरता: भारत, हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित कर सकता है, जिससे यूरोप के लिए महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग (Sea lines of communications: SLOCs) को सुरक्षा मिलेगी। गौरतलब है कि यूरोपीय संघ का 35% एशियाई व्यापार हिंद महासागर से होकर गुजरता है।

चुनौतियां

- व्यापार में विविधता की कमी: EU की प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवस्था और नियम, व्यापार के समक्ष तकनीकी बाधाएं (Technical Barriers to Trade: TBT), और सैनिटरी व फाइटो-सैनिटरी (SPS) उपाय जैसी गैर-शुल्क बाधाएं द्विपक्षीय व्यापार के विस्तार में बाधा बनती हैं।

- भारत में यूरोपीय संघ के कुल वस्तु निर्यात का 90% हिस्सा केवल 20 प्रकार के उत्पादों में सिमटा हुआ है।

- चीन के आयात पर यूरोपीय संघ की निर्भरता: वर्ष 2010 के बाद से EU के आयात में भारत की हिस्सेदारी स्थिर बनी हुई है, जबकि चीन की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है।

- मुक्त व्यापार समझौता (FTA) वार्ताओं में देरी: डिजिटल क्षेत्रक पर नियम, द्विपक्षीय निवेश संधि, विवाद निपटान प्रक्रिया और निवेशकों के निवेश की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद के कारण FTA वार्ताएं लंबित हैं।

- वर्ष 2007 से 2013 के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौते (Bilateral Trade and Investment Agreement: BTIA) पर वार्ताएं हुईं, लेकिन 2021 तक ये बातचीत ठप रही।

- कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मेकेनिज्म (CBAM): भारत को चिंता है कि यूरोपीय संघ की CBAM व्यवस्था उसके निर्यात पर नए व्यापार अवरोध पैदा कर सकती है।

- CBAM के तहत, भारत से EU को निर्यात किए जाने वाले 'अधिक ऊर्जा खपत' वाले उत्पादों पर 25% अतिरिक्त कर लगाया जाएगा। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के अनुसार, इससे भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 0.05% प्रभावित होगा।

- सहमति की कमी: भारत और EU के बीच श्रम कानूनों, मानवाधिकारों, पर्यावरण मानकों जैसे विषयों पर मतभेद है। इन मतभेदों की वजह से भारत में यूरोपीय कंपनियों द्वारा अधिक निवेश नहीं किया जाता है।

- यूरोप की सिविल सोसाइटी की सोच और गतिविधियां भारत की रणनीतिक स्वायत्तता के सिद्धांत से टकरा सकती हैं। जैसे- भारत में एमनेस्टी इंटरनेशनल की गतिविधियों पर प्रतिबंध।

आगे की राह

- मुक्त व्यापार समझौता (FTA) को संपन्न करने में तेजी लाना: भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (FTA), निवेश संरक्षण समझौता और भौगोलिक संकेतक समझौता पर 2022 में फिर से वार्ता शुरू हुई थी। इस प्रक्रिया को तेज करने की आवश्यकता है ताकि व्यापार और निवेश के नए अवसर खुल सकें।

- व्यापार प्रक्रिया में सुधार: स्पष्ट प्रशुल्क नीतियां और नियम निवेशकों का भरोसा बढ़ाएंगे। आयात उदारीकरण और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने से व्यापार में वृद्धि होगी।

- उदाहरण के लिए, भारत में सार्वजनिक खरीद (Public Procurement) के उदारीकरण से यूरोपीय कंपनियों को भारतीय अवसंरचना में निवेश के नए अवसर मिल सकते हैं। सार्वजनिक खरीद वह प्रक्रिया है जिसमें सरकार और उसकी एजेंसियां निजी कंपनियों से वस्तुएं, सेवाएं आदि खरीदती हैं।

- हरित क्षेत्र में सहयोग: सतत विकास और एनर्जी ट्रांजिशन को व्यापार एवं नवाचार के जरिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। हरित प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश से व्यापारिक संबंधों को और मजबूती मिल सकती है।

- श्रम नीति: भारत अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अपनी श्रम संहिताओं (Labour Codes) में सुधार किया है।

- भारत-यूरोपीय संघ के व्यापार समझौते पर बातचीत को सफल बनाने के लिए, व्यावसायिक सुरक्षा (Occupational safety) और मजदूरों के स्थायी अधिकारों का ध्यान रखना जरूरी है।

- व्यावसायिक सुरक्षा कार्यस्थल पर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक-स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के सभी पहलुओं से संबंधित है।

- भारत-यूरोपीय संघ के व्यापार समझौते पर बातचीत को सफल बनाने के लिए, व्यावसायिक सुरक्षा (Occupational safety) और मजदूरों के स्थायी अधिकारों का ध्यान रखना जरूरी है।