सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, जल शक्ति मंत्रालय ने वर्ष 2024 हेतु 'वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट' जारी की।

अन्य संबंधित तथ्य

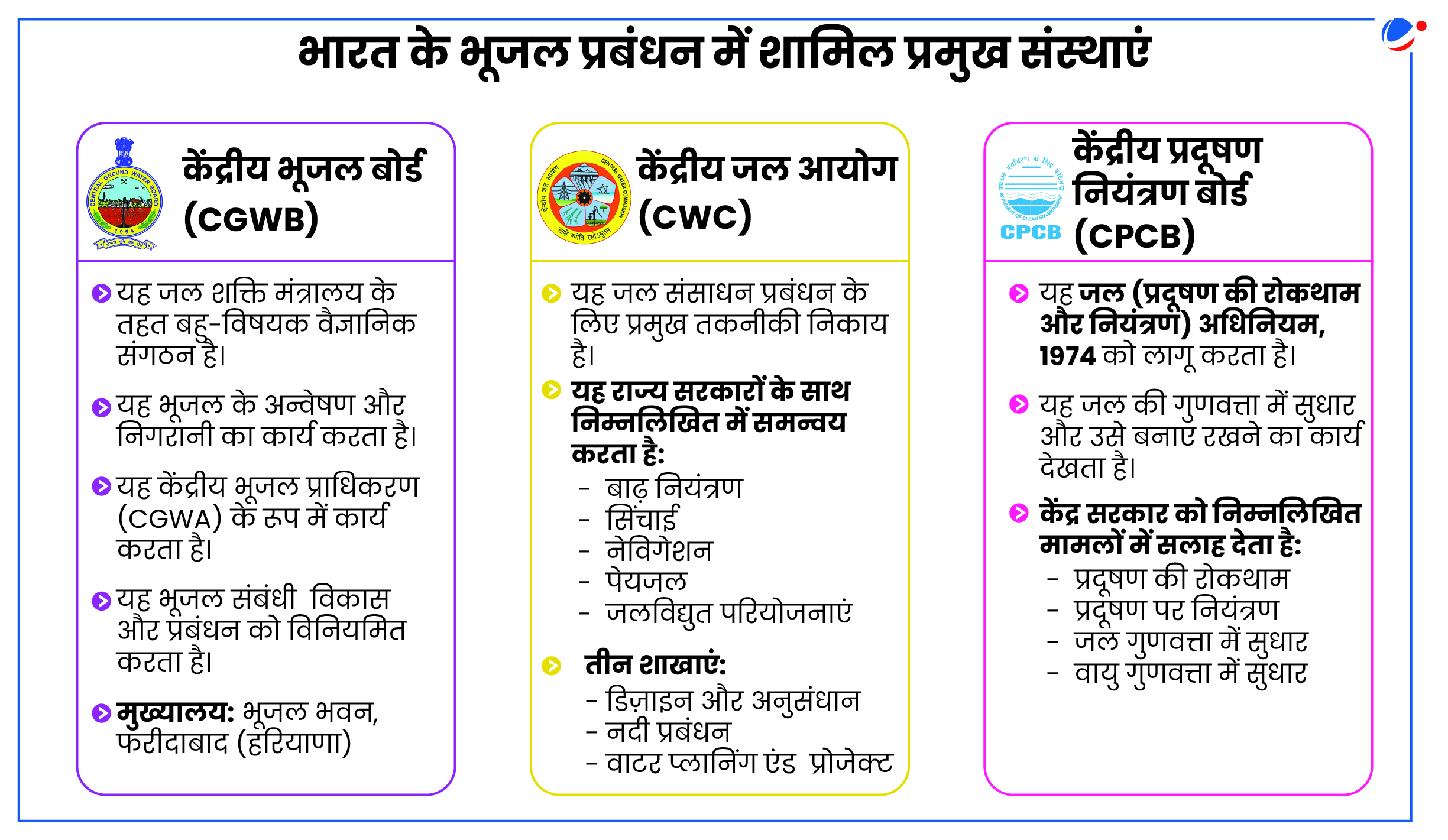

- मूल्यांकन प्राधिकरण: इस रिपोर्ट को केंद्रीय भूजल बोर्ड (Central Ground Water Board: CGWB) द्वारा तैयार किया गया है।

- मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs): भूजल गुणवत्ता की निगरानी को समान और विश्वसनीय बनाने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) को अपनाया गया है।

- प्रासंगिकता: यह भूजल प्रबंधन में लगे नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और हितधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ (Reference) के रूप में कार्य करता है।

इस रिपोर्ट में भारत में भूजल गुणवत्ता से संबंधित मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- भूजल का उपयोग:

- दुनिया में भूजल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल भारत में होता है। साथ ही, भूजल द्वारा सिंचाई के तहत के तहत आने वाले क्षेत्रफल के मामले में भी भारत प्रथम स्थान पर है।

- भूजल निकासी का 87% उपयोग कृषि कार्यों में और 11% घरेलू कार्यों में किया जाता है।

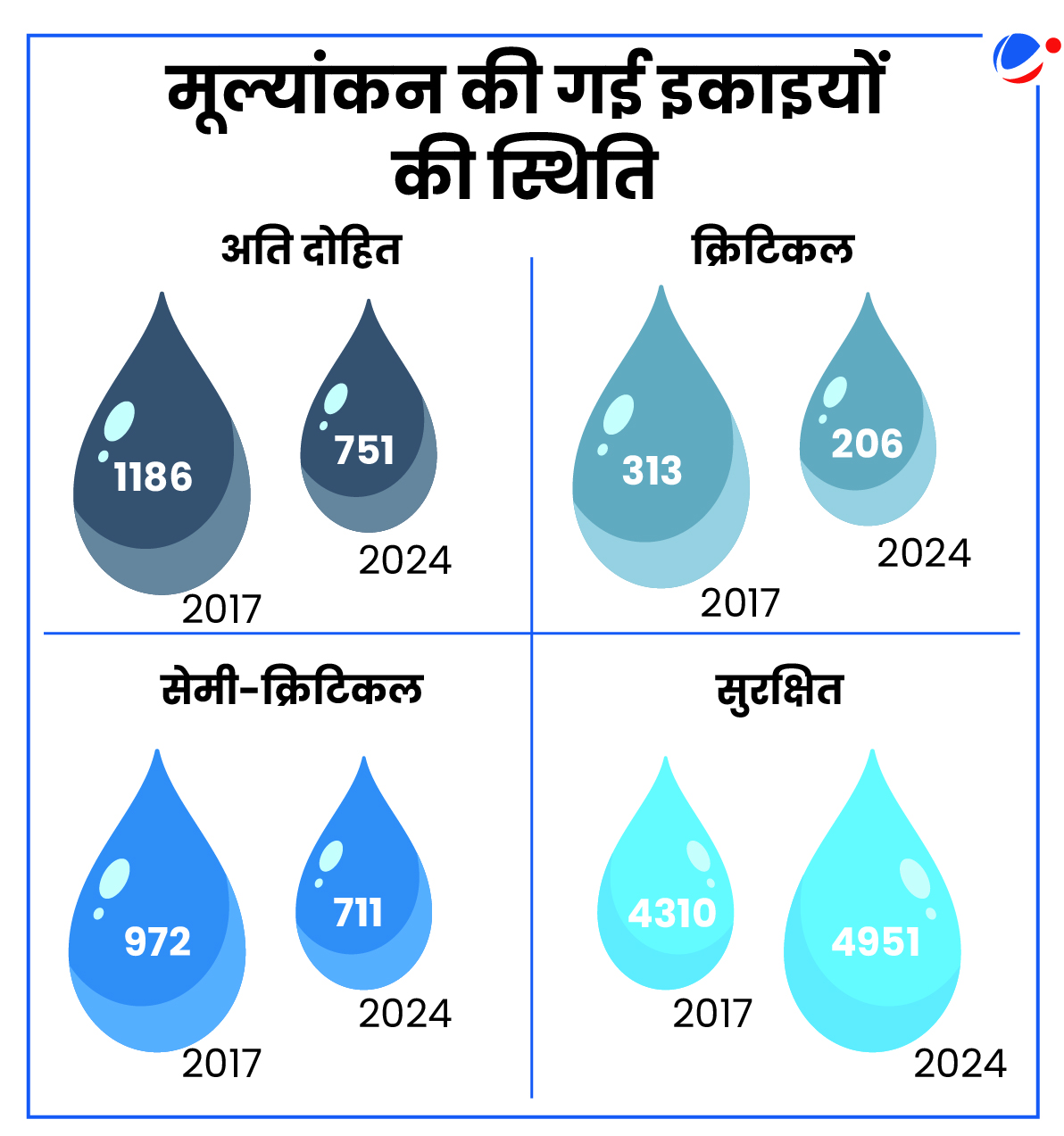

- पुनर्भरण: 2024 में भूजल के कुल वार्षिक पुनर्भरण (15 BCM) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जबकि भूजल निकासी 2017 के आकलन की तुलना में 3 BCM कम हुई है।

- भूजल निकासी की श्रेणियां:

- सुरक्षित (<70%): अधिकांश राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश, जैसे- आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, महाराष्ट्र।

- अर्ध-संकटग्रस्त (70-90%): तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पुडुचेरी, चंडीगढ़।

- गंभीर (90-100%): इसमें कोई राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं है।

- अति-शोषित (>100%): पंजाब, राजस्थान, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, हरियाणा, दिल्ली।

- भूजल निकासी की श्रेणियां:

- रासायनिक संघटन:

- धनायन (Cations): भूजल में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है, उसके बाद सोडियम और पोटेशियम का स्थान आता हैं।

- ऋणायन (Anions): इस संबंध में सबसे अधिक बाइकार्बोनेट होता है, उसके बाद क्लोराइड और सल्फेट का स्थान आता है।

- राजस्थान और गुजरात में प्राकृतिक सोडियम-क्लोरीन (Na-Cl) तत्वों की उपस्थिति के कारण भूजल में क्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है।

- समग्र प्रकार: अधिकतर भूजल में कैल्शियम-बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं।

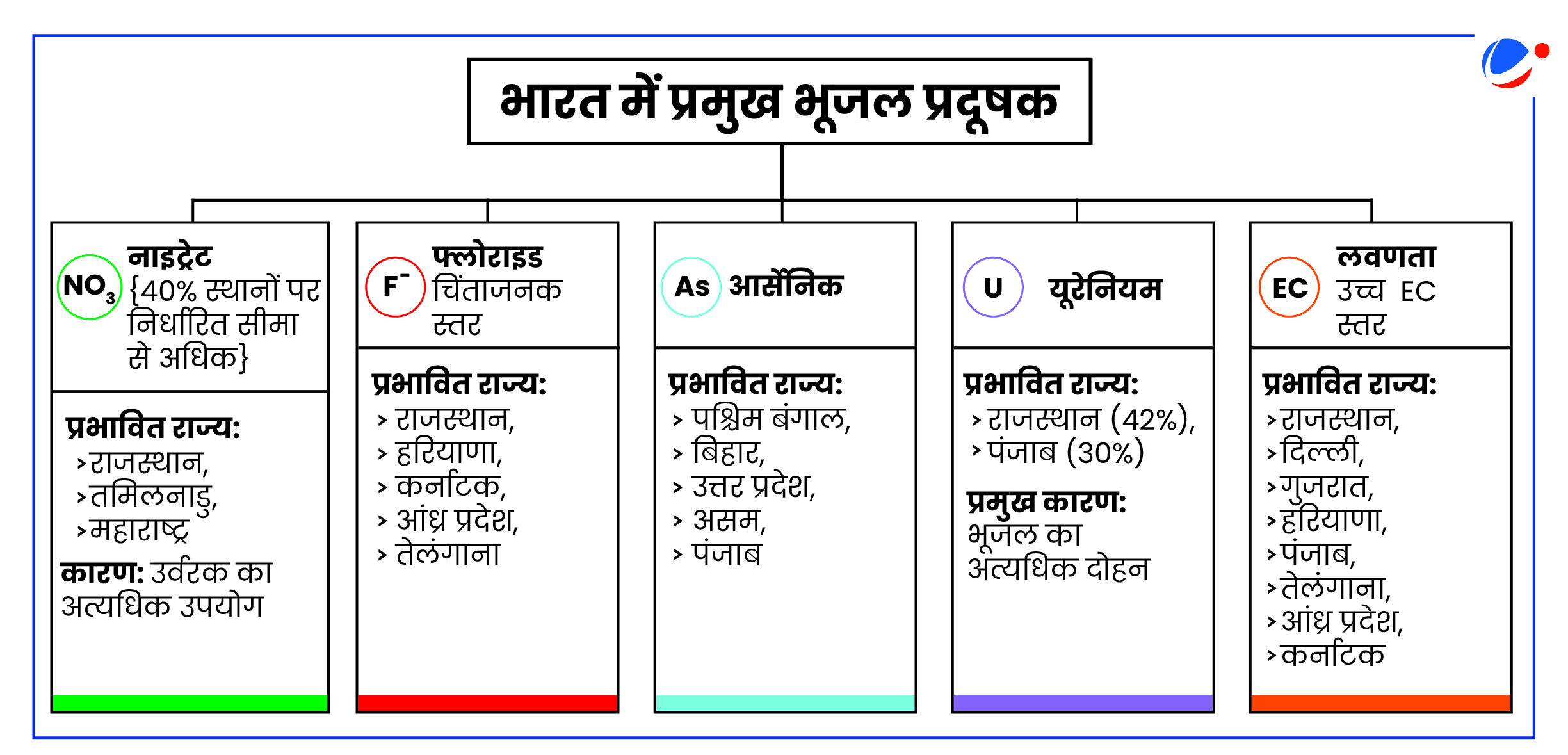

- भूजल का अत्यधिक दोहन और बार-बार आर्द्र-शुष्क दशाओं से जल में लवणता बढ़ जाती है, जिससे भूजल की गुणवत्ता खराब होती है।

- कृषि के लिए भूजल की उपयुक्तता:

- 81% से अधिक भूजल के नमूने सिंचाई के लिए सुरक्षित पाए गए हैं।

- कुछ इलाकों में सोडियम अवशोषण दर (SAR) और अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट (RSC) का स्तर अधिक है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो सकती है। इसे रोकने के लिए विशेष उपायों की जरूरत है।

- पूर्वोत्तर के राज्य: यहां के 100% भूजल नमूने सिंचाई के लिए उत्कृष्ट पाए गए है।

- क्षेत्रीय विविधताएं:

- स्वच्छ जल: अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय और जम्मू और कश्मीर में 100% नमूने BIS मानकों के अनुरूप पाए गए है।

- संदूषित क्षेत्र: राजस्थान, हरियाणा और आंध्र प्रदेश का भूजल व्यापक रूप से संदूषित पाया गया है।

- लवणता संबंधी चिंता: राजस्थान के बाड़मेर और जोधपुर जिलों में बढ़ती इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भूजल में लवणता की बदतर स्थिति का संकेत देती है।

- मौसमी रुझान: मानसून के दौरान इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और फ्लोराइड का स्तर भूजल के पुनर्भरण के सकारात्मक प्रभावों का संकेत देता है, जिससे जल की गुणवत्ता में सुधार होता है।

भूजल संदूषण के पीछे प्रमुख कारण

- औद्योगिक प्रदूषण: अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्ट (भारी धातुएं, रसायन, सॉल्वेंट) से भूमिगत जल दूषित होता है।

- हानिकारक कृषि पद्धतियां: उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से नाइट्रेट संदूषण होता है। सिंचाई के लिए अत्यधिक जल निकासी से जलभृतों का स्तर घटता है और लवणता बढ़ती है।

- शहरीकरण और अपशिष्ट कुप्रबंधन: सीवेज लीकेज, लैंडफिल से रिसाव और औद्योगिक अपशिष्ट उथले जलभृतों को संदूषित करते हैं।

- जलवायु परिवर्तन का प्रभाव: वर्षा के बदलते पैटर्न और भूजल के अत्यधिक उपयोग से जलभृत पुनर्भरण प्रभावित होता है। इसके चलते जल की गुणवत्ता में गिरावट आती है।

- संस्थागत और प्रबंधन संबंधी खामियां: कई एजेंसियों की भागीदारी और पुराने कानूनों (भारतीय सुखाचार अधिनियम/ Indian Easement Act, 1882) की वजह से नीतियों में तालमेल का अभाव हैं। इसके अलावा, निजी जलकुपों का विनियमन भी नहीं किया जाता है।

- अपर्याप्त डेटा और जलभृत की अस्पष्ट सीमाएं भूजल प्रबंधन को कठिन बनाती हैं।

भूजल प्रबंधन के लिए उठाए गए कदम

|

भूजल प्रबंधन के लिए आगे की राह

- संस्थागत सुधार: मिहिर शाह समिति ने सिफारिश की थी कि एकीकृत जल प्रबंधन के लिए केंद्रीय जल आयोग (CWC) और केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) का विलय करके एक राष्ट्रीय जल आयोग (NWC) का गठन किया जाना चाहिए।

- कानूनी सुधार: भूजल अधिकारों को भूमि स्वामित्व से अलग किया जाना चाहिए और इनके विनियमन के लिए स्थानीय निकायों को सशक्त बनाया जाना चाहिए।

- हाशिए पर मौजूद समुदायों और किसानों को सशक्त बनाने के लिए भूजल अधिकारों को औपचारिक बनाना चाहिए, उनकी कानूनी पहुंच और वित्तीय अवसरों को सक्षम बनाया जाना चाहिए।

- संधारणीय जल प्रथाएं

- जल-कुशल कृषि: फसल विविधीकरण, ड्रिप सिंचाई और शून्य जुताई को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

- वर्षा जल संचयन: राजस्थान की जोहड़ जैसी पारंपरिक जल संरक्षण प्रणालियों को बढ़ावा देकर जलभृत (Aquifer) पुनर्भरण के प्रयास किए जाने चाहिए।

- कृत्रिम पुनर्भरण: भूजल स्रोतों में लवणीय जल के प्रवेश और भूमि धंसाव को रोकने के लिए पुनर्भरण तकनीकों का उपयोग करना चाहिए।

- नीली-हरी अवसंरचना: जलभृतों और जल निकायों का पुनरुद्धार करने के लिए हरे स्थानों (उद्यान, वृक्ष) और नीले स्थानों (नदियां, आर्द्रभूमियां) को एकीकृत करने की जरूरत है।

- सामुदायिक सशक्तीकरण: तेलंगाना के मिशन काकतिया जैसी स्थानीय जल संरक्षण पहलों का समर्थन किया जाना चाहिए।

- मिशन काकतिया के तहत लघु सिंचाई अवसंरचना के विकास, सामुदायिक सिंचाई प्रबंधन को मजबूत बनाना और तालाबों के पुनरुद्धार का एक समग्र कार्यक्रम अपनाया गया है।