सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, जीनोम इंडिया परियोजना (GIP) ने 10,000 व्यक्तियों के जीनोमिक डेटा को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारतीय जैविक डेटा केंद्र (Indian Biological Data Centre: IBDC) में 10,000 व्यक्तियों के संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण डेटा को संग्रहीत किया गया है।

- IBDC, फरीदाबाद भारत का पहला राष्ट्रीय जीवन विज्ञान डेटा संग्रह है। इसका काम सार्वजनिक रूप से वित्त-पोषित अनुसंधान डेटा को संग्रहित करना है। इसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

- जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव के दौरान 'डेटा प्रोटोकॉल के आदान-प्रदान के लिए फ्रेमवर्क' (Framework for Exchange of Data: FeED) और IBDC पोर्टल भी लॉन्च किए गए हैं।

- 'फीड (FeED)' प्रोटोकॉल बायोटेक-PRIDE दिशा-निर्देशों के अंतर्गत आता है। यह पारदर्शी, निष्पक्ष और जिम्मेदार तरीके से उच्च गुणवत्ता वाले, राष्ट्र-विशिष्ट डेटा साझाकरण को सुनिश्चित करता है।

जीनोम इंडिया परियोजना के बारे में

- इसे 2020 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT), भारत सरकार द्वारा भारत की आनुवंशिक विविधता का मानचित्रण करने के लिए 20 संस्थानों के सहयोग से शुरू किया गया था।

- प्राथमिक उद्देश्य: भारतीय जनसंख्या की अद्वितीय विविधता को दर्शाने वाली आनुवंशिक विविधताओं की एक व्यापक सूची तैयार करना।

- मुख्य उपलब्धियां:

- 83 अलग-अलग जनसंख्या समूहों से 20,000 नमूने एकत्र कर एक बायो बैंक की स्थापना की गई है।

- प्रथम चरण में 10,000 जीनोम्स का अनुक्रमण किया गया। इससे भारत के लिए एक संदर्भ जीनोम तैयार हुआ।

जीनोम अनुक्रमण क्या है?

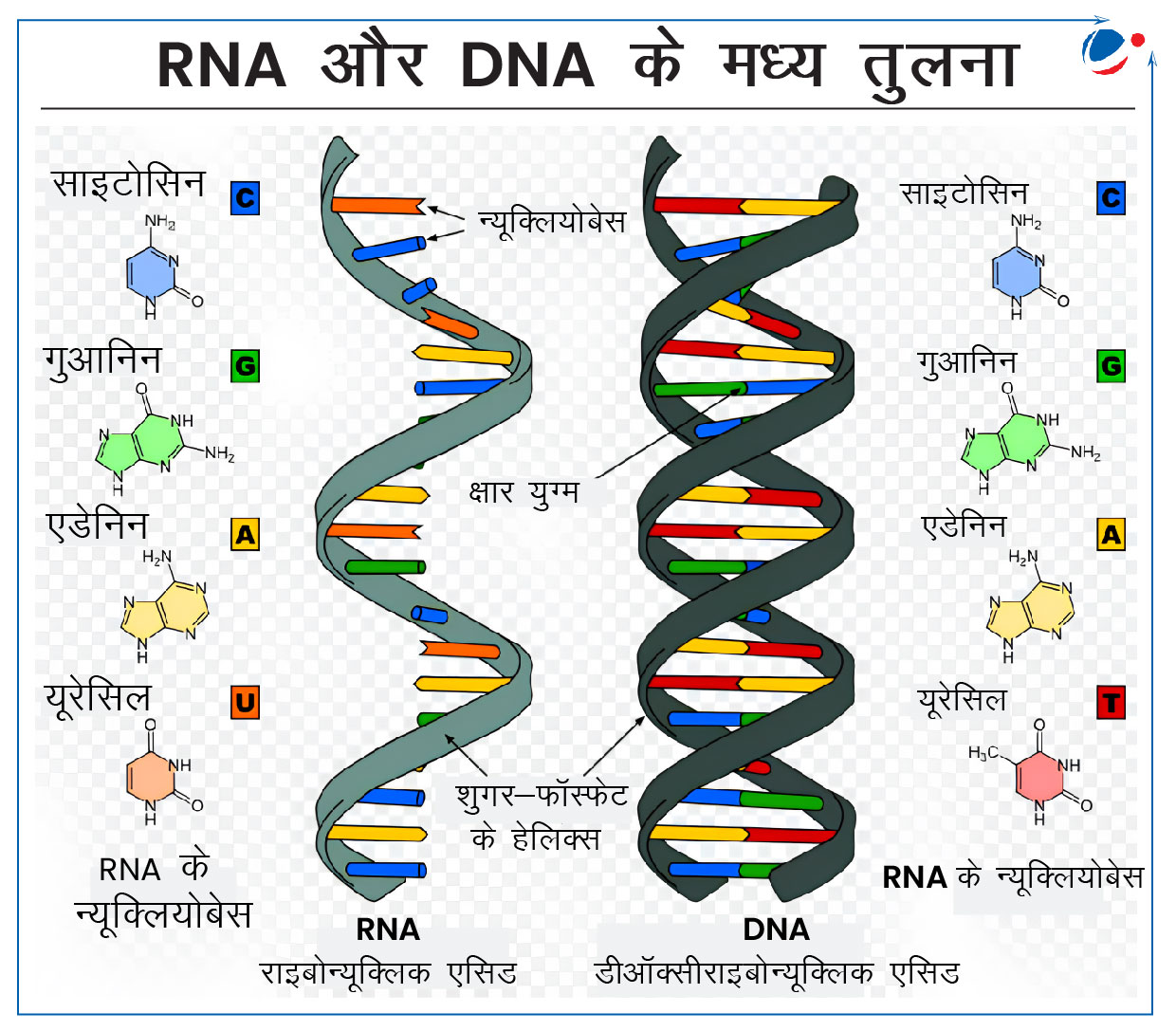

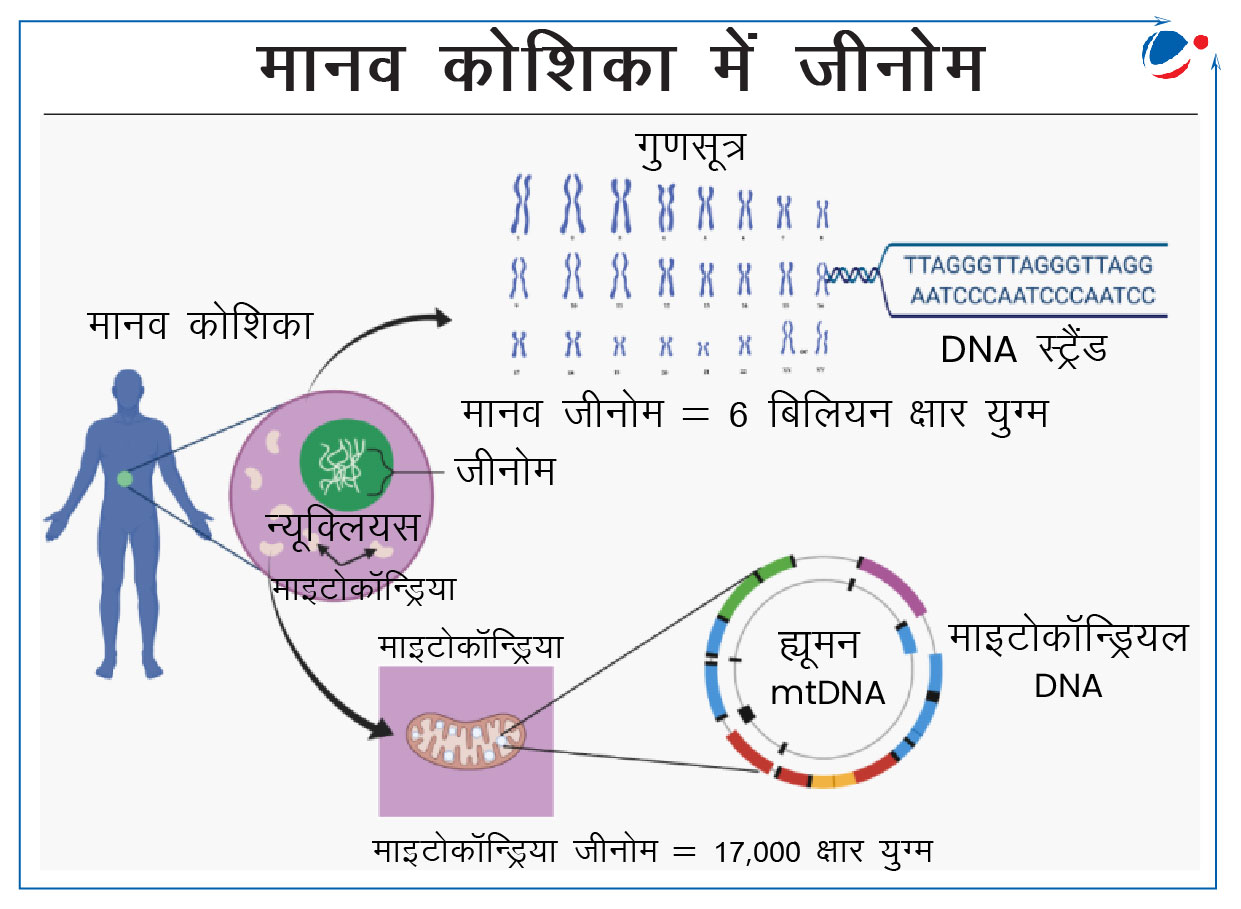

- जीनोम क्या है: यह किसी व्यक्ति या प्रजाति में मौजूद आनुवंशिक सामग्री यानी DNA/ RNA (अधिकांश जीवों में DNA) का संपूर्ण सेट होता है।

- इसमें संबंधित सजीव के विकास, कार्य-प्रणाली और अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी जानकारी शामिल होती है।

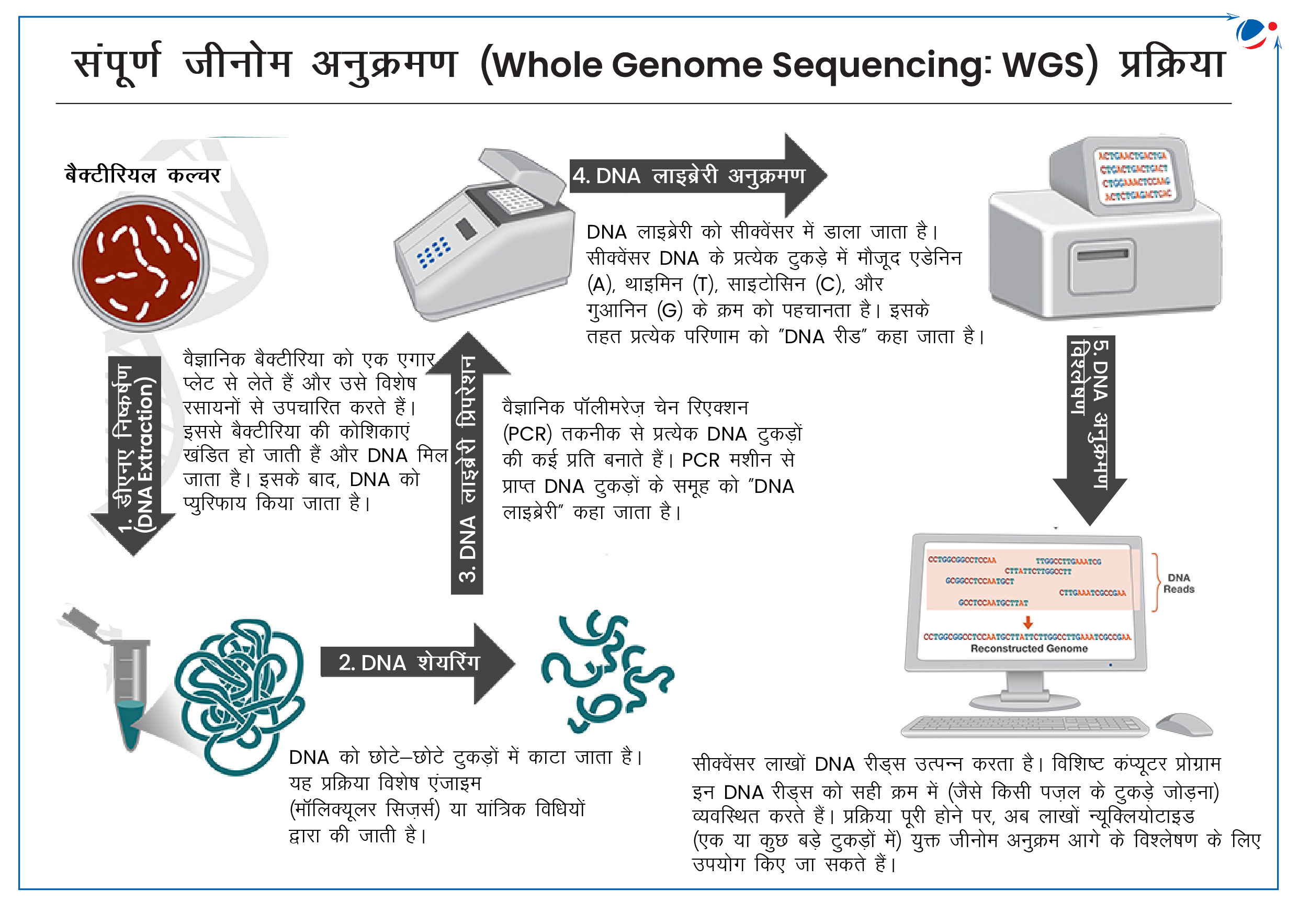

- जीनोम अनुक्रमण: यह किसी सजीव के जीनोम के सम्पूर्ण आनुवंशिक पदार्थ अनुक्रम को निर्धारित करने की प्रक्रिया है।

- यह DNA/ RNA स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड बेस के सटीक अनुक्रम को निर्धारित करता है।

- क्षारों (बेस) का अनुक्रम जैविक जानकारी को एनकोड करता है, जिसका कोशिकाएं विकास और संचालन के लिए उपयोग करती हैं। क्षारों को अक्सर उनके रासायनिक नामों के प्रथम अक्षरों से A, T, C, G और U से दर्शाया जाता है।

- उपयोग:

- स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा:

- चिकित्सा अनुसंधान: जीनोम अनुक्रमण आनुवंशिक विकारों की पहचान करने में सहायता करता है और आनुवंशिक विविधताओं को मौजूदा स्वास्थ्य दशाओं से जोड़कर रोग संबंधी अनुसंधान को बढ़ावा देता है।

- अन्य उपयोग: इससे प्रिसिजन मेडिसिन, रोगों का शीघ्र पता लगाने, कैंसर अनुसंधान आदि में सहायता मिल सकती है।

- लोक स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण:

- महामारी विज्ञान: रोग के प्रकोप के दौरान रोगाणुओं पर नज़र रखने से लोक स्वास्थ्य के मामले में बेहतर कार्रवाई संभव होती है।

- वैक्सीन का विकास: यह संक्रामक रोगों के विरुद्ध वैक्सीन तैयार करने में सहायता करता है।

- कृषि विज्ञान: यह आनुवंशिक नजरिए से फसल की किस्मों और पशुधन को बेहतर बनाने में मदद करता है।

- जैव विविधता संरक्षण: यह प्रजातियों को सूचीबद्ध करने और क्रमिक विकास संबंधी कड़ी को समझने में मदद करता है।

- स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा:

जीनोम अनुक्रमण पर अन्य परियोजनाएं

|

जीनोम अनुक्रमण से संबंधित चुनौतियां

- डेटा सटीकता और त्रुटि सुधार: प्रगति के बावजूद अनुक्रमण प्रौद्योगिकियां विशेष रूप से लॉन्ग-रीड सिक्वेंसिंग के मामले में अभी भी त्रुटियों का सामना कर रही हैं।

- डेटा सुरक्षा और विनियमन का अभाव: कई भारतीय अनुवांशिक नमूनों को अनुक्रमण के लिए विदेश भेजा जाता है, क्योंकि मौजूदा विनियमन जैविक नमूनों के वाणिज्यिक निर्यात की अनुमति देते हैं। इससे डेटा सुरक्षा और निजता को लेकर चिंताएं उत्पन्न होती हैं।

- नैतिक मुद्दे: इस संबंध में आनुवंशिक भेदभाव की संभावना, सूचित सहमति का प्रश्न, यूजीनिक्स के मुद्दे जैसी नैतिक चिंताएं शामिल हैं।

- असमानता और कम विविधता: अविनियमित बाजार शक्तियां विशेष रूप से गरीबों और नृजातीय अल्पसंख्यकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में बाधाएं उत्पन्न कर सकती हैं।

- लागत और पहुंच: हालांकि, अनुक्रमण लागत में काफी कमी आई है, लेकिन बड़े पैमाने की परियोजनाएं अभी भी महंगी बनी हुई हैं। इससे कम संसाधन वाले क्षेत्रों में जीनोम अनुक्रमण की पहुंच सीमित हो गई है।

- आनुवंशिक डेटा का बिखराव: आनुवंशिक परीक्षण सेवाएं प्रदान करने वाले अनेक संगठनों के चलते संबंधित डेटा अलग-अलग स्थानों पर ही संग्रहित रहता है।

- डेटा को सही तरीके से एकत्रित और व्यवस्थित करने वाले एक बेहतर फ्रेमवर्क की अनुपस्थिति में डेटा लोक स्वास्थ्य संबंधी निर्णय लेने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएगा।

आगे की राह

- अनुक्रमण प्रौद्योगिकियों में उन्नति: अनुक्रमण प्लेटफार्मों में निरंतर नवाचार जैसे कि जटिल जीनोमिक रिअरेंजमेंट्स का पता लगाने के लिए लॉन्ग-रीड सिक्वेंसिंग संबंधी सटीकता में सुधार, अगली पीढ़ी के अनुक्रमण (NGS) आदि का उपयोग करना चाहिए।

- NGS एक हाई-थ्रूपुट DNA अनुक्रमण तकनीक है, जो एक साथ DNA के लाखों छोटे टुकड़ों को तेजी से अनुक्रमित कर सकती है।

- NGS पारंपरिक अनुक्रमण विधियों जैसे कि सेंगर अनुक्रमण की तुलना में पूरे जीनोम को बहुत तेजी से और कम लागत पर अनुक्रमित करने में सक्षम है।

- NGS एक हाई-थ्रूपुट DNA अनुक्रमण तकनीक है, जो एक साथ DNA के लाखों छोटे टुकड़ों को तेजी से अनुक्रमित कर सकती है।

- नैतिक फ्रेमवर्क और नीतिगत विकास: खासकर आम लोगों की स्क्रीनिंग के मामले में जीनोम अनुक्रमण के उपयोग के लिए स्पष्ट नैतिक दिशा-निर्देश और नीतियां बनाना जरूरी है।

- वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएं: नैतिक और निजता से संबंधित समस्याओं को कम करने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएं अपनाई जा सकती हैं, जैसे कि अमेरिका का जेनेटिक इंफॉर्मेशन नॉन-डिस्क्रिमिनेशन एक्ट (GINA)।

- लागत में कमी और वैश्विक पहुंच: अनुक्रमण की लागत को और कम करने तथा प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रयासों से जीनोमिक प्रौद्योगिकियां दुनिया भर में अधिक सुलभ हो जाएंगी।