सुर्ख़ियों में क्यों?

जनवरी, 2025 में लोकपाल संस्था ने अपना पहला स्थापना दिवस मनाया। भारत का लोकपाल एक भ्रष्टाचार विरोधी वैधानिक निकाय है। इसे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत स्थापित किया गया है।

लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के बारे में

- यह अधिनियम संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त के पद के सृजन का प्रावधान करता है। इससे कुछ लोक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों का निवारण किया जा सकेगा।

- इस अधिनियम में 2016 में एक संशोधन किया गया था। इस संशोधन द्वारा लोक सभा में एक मान्यता प्राप्त विपक्षी नेता के न होने पर, लोक सभा में एकल सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को लोकपाल चयन समिति का सदस्य बनने का प्रावधान किया गया था।

- इस संशोधन ने अधिनियम की धारा 44 को भी संशोधित किया था। यह धारा लोक सेवक द्वारा संपत्ति और देनदारियों का विवरण प्रस्तुत करने से संबंधित थी।

लोकपाल के बारे में

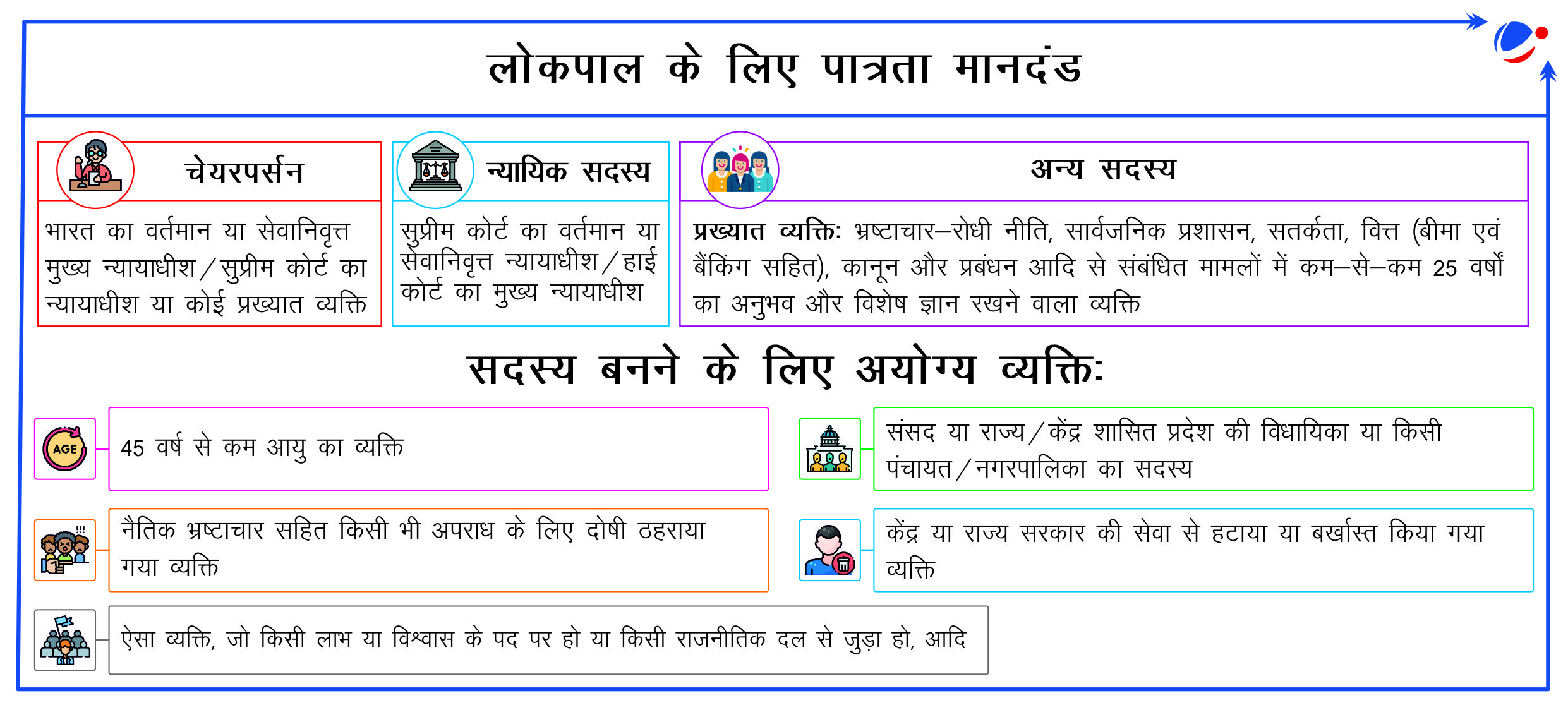

- संरचना: लोकपाल निकाय में एक अध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्य होते हैं। इनमें से आधे सदस्य न्यायिक सदस्य होते हैं।

- लोकपाल के आधे सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग तथा महिलाओं में से होंगे।

- कार्यकाल या पदावधि: अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य पांच वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करते हैं।

- लोकपाल के सदस्यों की नियुक्ति: लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। इस समिति में निम्नलिखित शामिल होते हैं -

- प्रधान मंत्री (अध्यक्ष);

- लोक सभा अध्यक्ष;

- विपक्ष का नेता/ लोक सभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता;

- भारत का मुख्य न्यायाधीश/ उसके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश; तथा

- राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित न्यायविद्।

- लोकपाल का क्षेत्राधिकार: प्रधान मंत्री (अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोपों को छोड़कर), मंत्री, संसद सदस्य, ग्रुप A, B, C और D के अधिकारी तथा केंद्र सरकार के अधिकारी।

- शक्तियां और कार्य:

- लोकपाल उन जांचों के संबंध में दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (DSPE) को निर्देश दे सकता है और पर्यवेक्षण कर सकता है, जिन्हें संपन्न करने का कार्य लोकपाल ने उन्हें सौंपा है।

- लोकपाल एजेंसियों को जांच के लिए दस्तावेजों को खोजने और जब्त करने की अनुमति दे सकता है।

- केंद्रीय सतर्कता आयोग को प्रभावी निपटान के लिए लोकपाल द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के साथ उसे संदर्भित शिकायतों पर की गई कार्रवाइयों की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है।

- किसी भी प्रारंभिक जांच के लिए लोकपाल की जांच शाखा के पास सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां प्राप्त हैं।

लोकायुक्त के बारे में

|

लोकपाल/ लोकायुक्त से जुड़ी समस्याएं

- शिकायतकर्ता की सुरक्षा: लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 व्हिसलब्लोअर्स (भ्रष्टाचार की सूचना देने वालों) को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहा है।

- ऐसे मामलों में जहां आरोपी निर्दोष पाया जाता है, उस स्थिति में शिकायतकर्ता के खिलाफ जांच शुरू करने का प्रावधान लोगों को शिकायत दर्ज कराने से हतोत्साहित करता है।

- अपील के लिए अपर्याप्त प्रावधान: यह प्रक्रिया में पारदर्शिता को बाधित करता है।

- राजनीतिक प्रभाव की संभावना: लोकपाल/ लोकायुक्त से संबंधित चयन समिति में राजनीतिक दलों के सदस्य शामिल होते है। इससे लोकपाल पर राजनीतिक प्रभाव पड़ सकता है।

- इसके अलावा, यह तय करने के लिए कोई मानदंड नहीं है कि 'प्रख्यात न्यायविद्' कौन है। इससे लोकपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

- प्रधान मंत्री को लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में शामिल करना: संसद के अलावा किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा प्रधान मंत्री के आधिकारिक आचरण की कोई भी जांच सरकार का नेतृत्व करने की उसकी क्षमता को गंभीर रूप से कमजोर कर सकती है।

- अधिनियम की अन्य कमियां:

- लोकपाल और लोकायुक्त के पदों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है।

- सरकारी विभागों और राज्य जांच एजेंसियों से पर्याप्त जानकारी न मिलने के कारण कार्यवाही में देरी होती है।

- भ्रष्टाचार की शिकायत 7 साल की समय सीमा के बाद दर्ज नहीं की जा सकती।

- न्यायपालिका को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा गया है।

- लोकायुक्त की नियुक्ति से संबंधित स्पष्ट प्रावधानों की कमी है।

आगे की राह

- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) की सिफारिशें:

- प्रधान मंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए, संसद के अलावा किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा प्रधान मंत्री के आधिकारिक आचरण की कोई भी जांच सरकार का नेतृत्व करने की प्रधान मंत्री की क्षमता को गंभीर रूप से कमजोर कर देगी।

- संवैधानिक दर्जा और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने से लोकपाल का कार्य बेहतर हो सकता है।

- शक्तियों को कई विकेंद्रीकृत संस्थाओं में वितरित करना चाहिए, साथ ही प्रत्येक में उचित जवाबदेही तय करने संबंधी उपाय किए जाने चाहिए, ताकि एक ही संस्था में अधिकार का अत्यधिक केंद्रीकरण रोका जा सके।

- 11वीं अखिल भारतीय लोकायुक्त सम्मेलन (2012) ने लोकायुक्त की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित सुधारों का सुझाव दिया:

- लोकायुक्त को सभी भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों को प्राप्त करने के लिए नोडल एजेंसी बनाया जाना चाहिए।

- राज्य स्तरीय जांच एजेंसियों पर लोकायुक्त का मजबूत क्षेत्राधिकार सुनिश्चित किया जाए।

- नौकरशाहों को लोकायुक्त के दायरे में लाया जाए।

- तलाशी और जब्ती की शक्तियां प्रदान की जाए, साथ ही अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का अधिकार सुनिश्चित किया जाए।

- लोकायुक्त को प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता दी जाए, जिससे उसकी कार्यप्रणाली बेहतर हो सके।

- सरकार से निधि प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में लाया जाए।

निष्कर्ष

जैसा कि पब्लियस कोमेलियस टेकिटस ने कहा था कि "जितना भ्रष्ट राज्य होगा, उतने ही अधिक कानून बनाए जाएंगे।" इस संदर्भ में, किसी देश को और अधिक नए कानून बनाने की बजाय मौजूदा कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने आवश्यकता होती है।