सुर्ख़ियों में क्यों?

यूरोपीय आयोग और उच्च स्तरीय प्रतिनिधि ने ‘नए रणनीतिक यूरोपीय संघ-भारत एजेंडा (New Strategic EU-India Agenda)’ की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए एक संयुक्त संचार को अपनाया। यह भारत और यूरोपीय संघ के संबंधों में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपलब्धि है।

नए रणनीतिक यूरोपीय संघ-भारत एजेंडे की मुख्य विशेषताएं

- आधार: यह रणनीतिक साझेदारी 2004 में स्थापित हुई थी।

- उद्देश्य: समृद्धि और सुरक्षा को बढ़ाना और प्रमुख वैश्विक चुनौतियों का मिलकर सामना करना।

- 5 मुख्य स्तंभ:

- समृद्धि और संधारणीयता: ये आर्थिक संवृद्धि, रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और विकार्बनीकरण को प्रेरित करते हैं।

- व्यापार और निवेश: व्यापार और निवेश में अप्रयुक्त क्षमता पर ध्यान केंद्रित करना, 2025 के अंत तक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) संबंधी वार्ता को अंतिम रूप देना, और एक निवेश संरक्षण समझौते (IPA) पर हस्ताक्षर करना।

- आर्थिक सुरक्षा और आपूर्ति शृंखलाएँ: व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (TTC) के भीतर आर्थिक सुरक्षा को सुदृढ़ करना, चुनिंदा मूल्य शृंखलाओं में निजी क्षेत्रक की भागीदारी के लिए ब्लू वैलीज (Blue Valleys) का निर्माण करना।

- स्वच्छ संक्रमण और लचीलेपन को बढ़ावा देना: इसके लिए साझा प्रतिबद्धताएं की गई हैं - जैसे कि यूरोपीय संघ की 2050 और भारत की 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन की प्रतिज्ञाएँ। उदाहरण के लिए, हरित हाइड्रोजन पर यूरोपीय संघ-भारत कार्यबल का गठन।

- प्रौद्योगिकी और नवाचार: यह खुले, सुरक्षित, मानव-केंद्रित नवाचार के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करता है।

- महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकियों का समर्थन: उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ और भारत नवाचार केंद्र स्थापित करना।

- अनुकूल डिजिटल परिवेश को उन्नत बनाना: उदाहरण के लिए, सेवा वितरण के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) पर सहयोग करना।

- सुरक्षा और रक्षा: वैश्विक सुरक्षा खतरों, भू-राजनीतिक तनावों, आतंकवाद-रोधी (काउंटर टेररिज्म) और सीमा-पारीय अपराधों से निपटना। उदाहरण के लिए: हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समन्वय और नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था को बढ़ावा देना।

- कनेक्टिविटी (संपर्कता) और वैश्विक मुद्दे: क्षेत्रीय संपर्कता, तीसरी दुनिया के देशों (जैसे अफ्रीका) में सहयोग और वैश्विक शासन को सुदृढ़ करना। उदाहरण के लिए: यूरोपीय संघ के ग्लोबल गेटवे और भारत के महासागर (MAHASAGAR) के माध्यम से सहयोग करना।

- विभिन्न स्तंभों में सक्षमकर्ता: कौशल गतिशीलता, ज्ञान के आदान-प्रदान, व्यावसायिक भागीदारी और संस्थागत सहयोग को बढ़ाता है।

- समृद्धि और संधारणीयता: ये आर्थिक संवृद्धि, रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और विकार्बनीकरण को प्रेरित करते हैं।

यह एजेंडा इस बात को रेखांकित करता है कि निर्भरता के जारी शस्त्रीकरण, एकपक्षीय व्यापार प्रथाओं और विश्व भर में बढ़ती आर्थिक विषमताओं के मद्देनजर यूरोपीय संघ-भारत सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

Article Sources

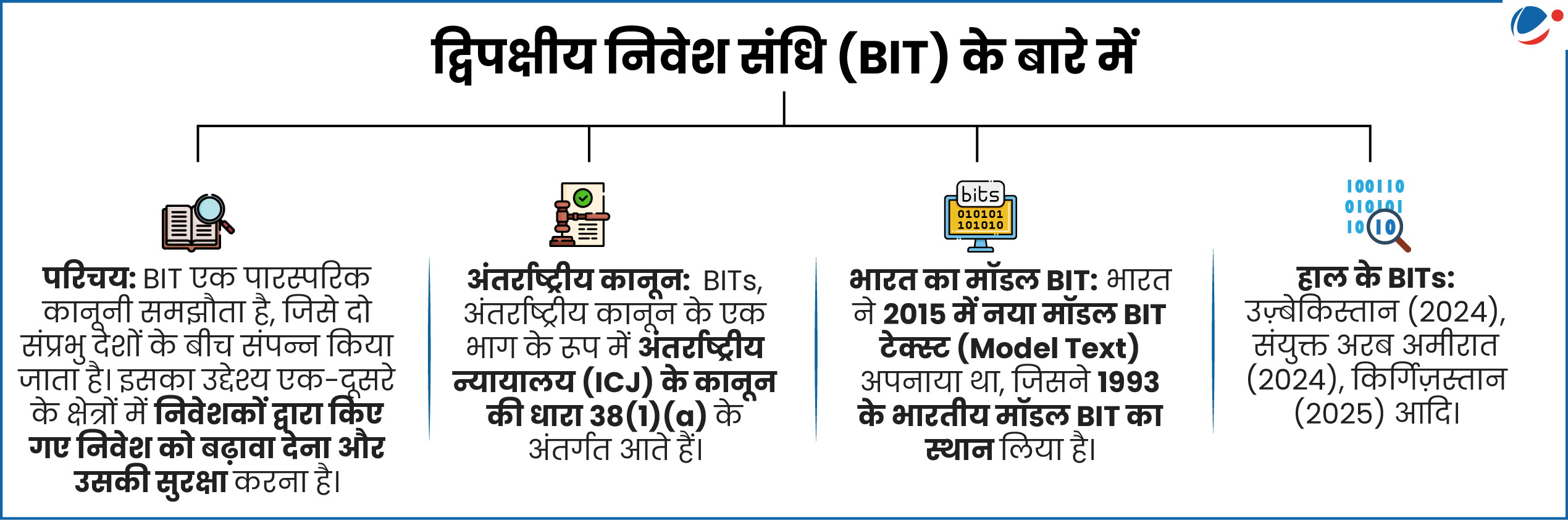

1 sourceइजरायल भारत के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) पर हस्ताक्षर करने वाला पहला आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) देश बना। भारत और इजरायल के बीच 1996 में की गई द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) वर्ष 2017 में ही समाप्त हो गई थी।

भारत-इजरायल द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) की मुख्य विशेषताएं

- निवेश में बढ़ोतरी: यह संधि दोनों देशों के बीच निवेश को बढ़ावा देगी। वर्तमान में कुल निवेश लगभग 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर है।

- निवेशक सुरक्षा: यह निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करेगी और साथ ही सरकार द्वारा अपने विनियामक अधिकारों का उपयोग करने की स्वतंत्रता भी बनाए रखेगी। इसमें न्यूनतम मानक की गारंटी दी गई है।

- विवाद निपटान: व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए इसमें विवाद समाधान की व्यवस्था की गई है, जिसे मध्यस्थता के जरिए सुलझाया जाएगा।

भारत-इजरायल के बीच बढ़ता सहयोग:

- आर्थिक सहयोग: वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 6.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा (रक्षा को छोड़कर), जिसमें भारत का निर्यात अधिशेष रहा।

- क्षेत्रीय सहयोग: I2U2 साझेदारी का पहला शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ था। इसमें भारत, इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भाग लिया था।

- नवाचार और विज्ञान-प्रौद्योगिकी: उदाहरण के लिए- 2023-27 तक (5 वर्ष) के लिए भारत-इजरायल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास तथा तकनीकी नवाचार निधि (India-Israel Industrial R&D and Innovation Fund: I4F) बनाई गई है।

- रक्षा सहयोग: दोनों ने मिलकर बराक-8 मिसाइल प्रणाली विकसित की है और हाइफ़ा बंदरगाह का नियमित पोर्ट कॉल के रूप में उपयोग किया जाता है।

- अन्य क्षेत्र: सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम, स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्रक में सहयोग, कृषि व जल संसाधन प्रबंधन पर विभिन्न समझौते (MoUs) आदि शामिल हैं।

Article Sources

1 sourceसिंगापुर के प्रधानमंत्री ने भारत की आधिकारिक यात्रा की। यह यात्रा भारत-सिंगापुर कूटनीतिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य को दर्शाती है। साथ ही, मित्रता, विश्वास और आपसी सम्मान की साझा विरासत की पुनर्पुष्टि करती है।

इस यात्रा के मुख्य परिणामों पर एक नजर:

व्यापक रणनीतिक साझेदारी (CSP) के लिए एक दूरदर्शी और ठोस रोडमैप अपनाया गया है। इसका उद्देश्य आठ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करना है:

- आर्थिक सहयोग: दोनों पक्ष व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (Comprehensive Economic Cooperation Agreement: CECA) की तीसरी समीक्षा की शुरुआत करने के लिए वार्ता जारी रखेंगे एवं आगे बढ़ेंगे। साथ ही, 2025 में आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (ASEAN India Trade in Goods Agreement: AITIGA) की गहन समीक्षा पूर्ण करेंगे।

- भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग को समर्थन और भारत-सिंगापुर पूंजी बाजार कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा।

- अंतरिक्ष: भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं उद्योग कार्यालय, सिंगापुर के बीच संयुक्त सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।

- रक्षा और सुरक्षा सहयोग: इसके तहत क्वांटम कंप्यूटिंग, AI, ऑटोमेशन तथा मानव रहित पोत जैसे उभरते क्षेत्रकों में रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत किया जाएगा।

- सीमा-पार आतंकवाद और आतंकवाद के वित्तपोषण सहित आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई।

- डिजिटलीकरण: डिजिटल वित्त व फिनटेक सहयोग, साइबर सुरक्षा एवं पूंजी बाजार संबंधी सहयोग को मजबूत किया जाएगा।

- सीमा-पार भुगतान के लिए UPI-पेनाउ (PayNow) लिंकेज की क्षमता का विस्तार और अधिकतम संभावनाओं को साकार किया जाएगा।

- कौशल विकास: इसमें चेन्नई (तमिलनाडु) में उन्नत विनिर्माण के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) का संयुक्त रूप से विकास करना शामिल है।

- संधारणीयता: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसे बहुपक्षीय मंचों पर हरित पहलों पर सहयोग किया जाएगा।

- इसमें ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया उत्पादन में सहयोग को बढ़ाना, शहरी जल प्रबंधन तथा असैन्य परमाणु क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएं तलाशना आदि शामिल है।

- कनेक्टिविटी: सिंगापुर पत्तन और भारत के पत्तनों के बीच भारत-सिंगापुर ग्रीन एवं डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर (GDSC) की स्थापना का समर्थन किया गया।

- स्वास्थ्य देखभाल सेवा और चिकित्सा: डिजिटल स्वास्थ्य व रोग की निगरानी में सहयोग को बेहतर बनाया जाएगा।

- लोगों के बीच जुड़ाव और सांस्कृतिक आदान-प्रदान: सामाजिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच जुड़ाव को मजबूत किया जाएगा।

Article Sources

1 sourceइस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं को विकसित करना तथा किसी भी आक्रमण के विरुद्ध संयुक्त प्रतिरोध को मजबूत करना है।

- इसमें कहा गया है कि “दोनों में से किसी भी देश के खिलाफ किसी भी आक्रमण को दोनों के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा।”

इस समझौते के प्रभाव

- परमाणु युद्ध: यह परमाणु युद्ध की चिंताओं को और बढ़ा देता है। समझौते के तहत पाकिस्तान द्वारा सऊदी अरब को अपनी परमाणु सुरक्षा प्रदान करना भी शामिल है, जबकि इस क्षेत्र में पहले से ही तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है।

- सत्ता के समीकरण में बदलाव: सऊदी अरब के लिए यह ईरान, यमन के हूती विद्रोहियों और इजरायल से संबंधित खतरों के खिलाफ सुरक्षा को मजबूत करता है।

- यह क्षेत्र में सुरक्षा की गारंटी देने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका की पारंपरिक भूमिका को कम करता है, क्योंकि अमेरिका का सहयोगी इजरायल गाजा और अन्य क्षेत्रीय पड़ोसी देशों पर हमले कर रहा है।

- इससे क्षेत्र में उत्पन्न रणनीतिक शून्य का फायदा चीन अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए कर सकता है।

- भारत के लिए निहितार्थ: सीमा-पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई के आलोक में पाकिस्तान इस समझौते को भविष्य में भारत के साथ सैन्य टकराव की स्थिति में सामरिक प्रतिरोध के रूप में इस्तेमाल कर सकता है।

भारत-सऊदी अरब संबंध

- दोनों देशों के मध्य रणनीतिक साझेदारी को 2010 में रियाद घोषणा के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया था।

- आर्थिक संबंध: भारत, सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि सऊदी अरब भारत का पांचवां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।

- 2023 में द्विपक्षीय व्यापार 42.98 बिलियन था और भारत निवल आयातक बना रहा।

- 2024 में भारत में आने वाले कुल विप्रेषण (रेमिटेंस) में लगभग 6.7% सऊदी अरब से आया था।

- ऊर्जा साझेदारी: सऊदी अरब भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता है।

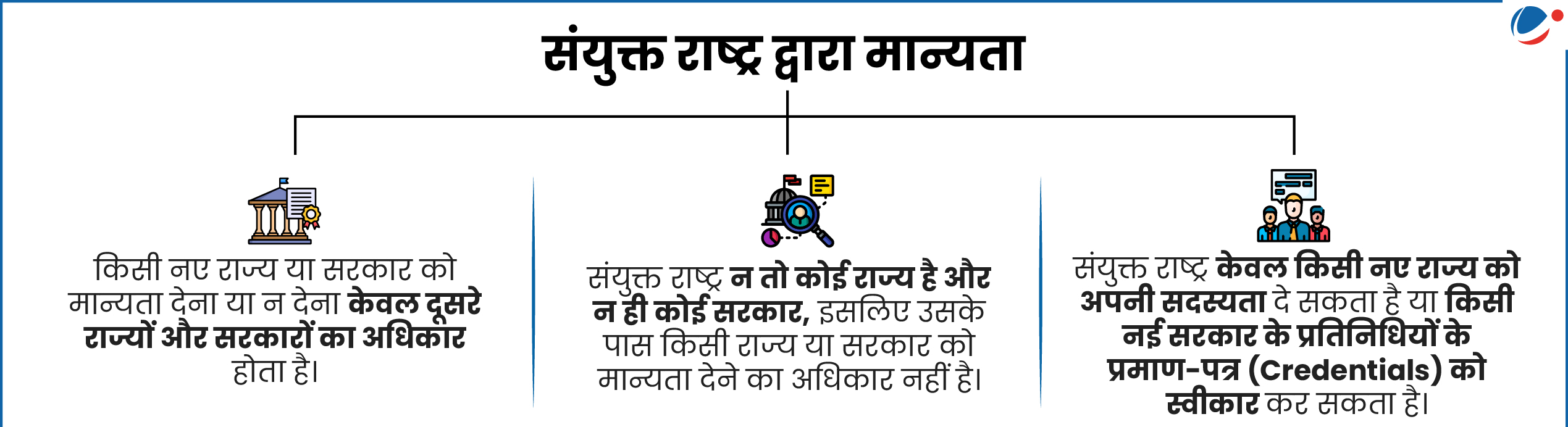

यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया- इन चार पश्चिमी देशों के साथ अब संयुक्त राष्ट्र के 140 से अधिक सदस्य हो गए हैं, जिन्होंने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दी है।

- भारत ने 1988 में ही फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दे दी थी।

- हाल ही में, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में “न्यूयॉर्क घोषणा-पत्र” के पक्ष में मतदान किया था। यह घोषणा-पत्र फिलिस्तीन-इजरायल विवाद के शांतिपूर्ण समाधान और “द्विराष्ट्र समाधान” के कार्यान्वयन का उल्लेख करता है।

राज्यों की मान्यता

- जब कोई देश किसी अन्य इकाई (भू-भाग) को राष्ट्र के रूप में स्वीकार करता है, तो इसे “मान्यता” कहा जाता है।

- राष्ट्र के अधिकारों और कर्तव्यों पर 1933 के मोंटेवीडियो अभिसमय (Montevideo Convention) का अनुच्छेद 1 राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करने के मानदंडों को परिभाषित करता है। ये मानदंड हैं-

- स्थायी जनसंख्या; निश्चित भू-क्षेत्र; सरकार; अन्य राष्ट्रों से संबंध स्थापित करने की क्षमता आदि।

- राष्ट्र की मान्यता के प्रभाव:

- मान्यता मिलने के बाद वह अन्य राष्ट्रों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर सकता है।

- वह अन्य राष्ट्रों के साथ संधियां कर सकता है।

- उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र के अधिकार और विशेषाधिकार मिलते हैं।

- वह संयुक्त राष्ट्र संगठन (UNO) का सदस्य बन सकता है।

- फिलिस्तीन वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र का “स्थायी पर्यवेक्षक राष्ट्र” है, न कि पूर्ण सदस्य।

Article Sources

1 sourceहाल ही में, संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के गवर्नेंस पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के भीतर दो तंत्र स्थापित करने की घोषणा की।

- यह “भविष्य के लिए संधि (पैक्ट फॉर द फ्यूचर)” और “वैश्विक डिजिटल समझौते (ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट)” पर आधारित है, जो अंतर्राष्ट्रीय, गैर-सैन्य AI शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।

नए तंत्रों के बारे में

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल: AI के अवसरों, जोखिमों और प्रभावों से संबंधित मौजूदा शोध का संश्लेषण और विश्लेषण करते हुए साक्ष्य-आधारित वैज्ञानिक आकलन जारी करके AI की वैज्ञानिक समझ को बढ़ावा देना।

- AI शासन (गवर्नेंस) पर वैश्विक वार्ता: अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा करने, सर्वोत्तम प्रथाओं तथा सीखे गए सबकों को साझा करने और AI गवर्नेंस पर खुली, पारदर्शी और समावेशी चर्चाओं को सुगम बनाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना।

ग्लोबल AI गवर्नेंस के लिए अन्य संयुक्त राष्ट्र तंत्र

- भविष्य के लिए समझौता: सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने और उभरती चुनौतियों और अवसरों का सामना करने की दिशा में एक मार्ग तैयार करने हेतु सितंबर 2024 में भविष्य के शिखर सम्मेलन में अपनाया गया।

- वैश्विक डिजिटल समझौता: भविष्य के समझौते के एक भाग के रूप में संलग्न, यह डिजिटल सहयोग और एआई शासन के लिए एक व्यापक वैश्विक ढाँचा है।

- AI फॉर गुड ग्लोबल समिट (2017 से अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (International Telecommunication Union: ITU) द्वारा आयोजित): सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को आगे बढ़ाने और वैश्विक प्रभावों के लिए ऐसे अनुप्रयोगों का विस्तार करने हेतु AI अनुप्रयोगों की पहचान की गई।

- अन्य तथ्य: 2021 में AI नैतिकता पर पहले वैश्विक मानक को अपनाना; AI की नैतिकता पर यूनेस्को (UNESCO) की सिफारिश, आदि।

Article Sources

1 sourceसंयुक्त राष्ट्र द्वारा अधिकृत स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग की रिपोर्ट में नरसंहार के अपराध की रोकथाम और दंड पर अभिसमय के संबंध में गाजा में इजरायल की कार्रवाई का कानूनी विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

- इस अभिसमय को नरसंहार अभिसमय (जेनोसाइड कन्वेंशन) भी कहा जाता है।

नरसंहार अभिसमय (जेनोसाइड कन्वेंशन) के बारे में

- इसके अनुसार “किसी राष्ट्रीय, नृजातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को पूर्णतः या अंशतः समाप्त करने के इरादे से की गई कार्रवाई” नरसंहार है।

- नरसंहार एक ऐसा अपराध है जो युद्ध और शांति, दोनों समय में घटित हो सकता है।

- पक्षकार: 41 हस्ताक्षरकर्ता और 153 पक्षकार देश हैं।

- भारत ने 1949 में इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किया और 1959 में इसकी अभिपुष्टि की।

- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) इस अभिसमय की व्याख्या और लागू करने से संबंधित मामलों का न्याय-निर्णयन करता है।

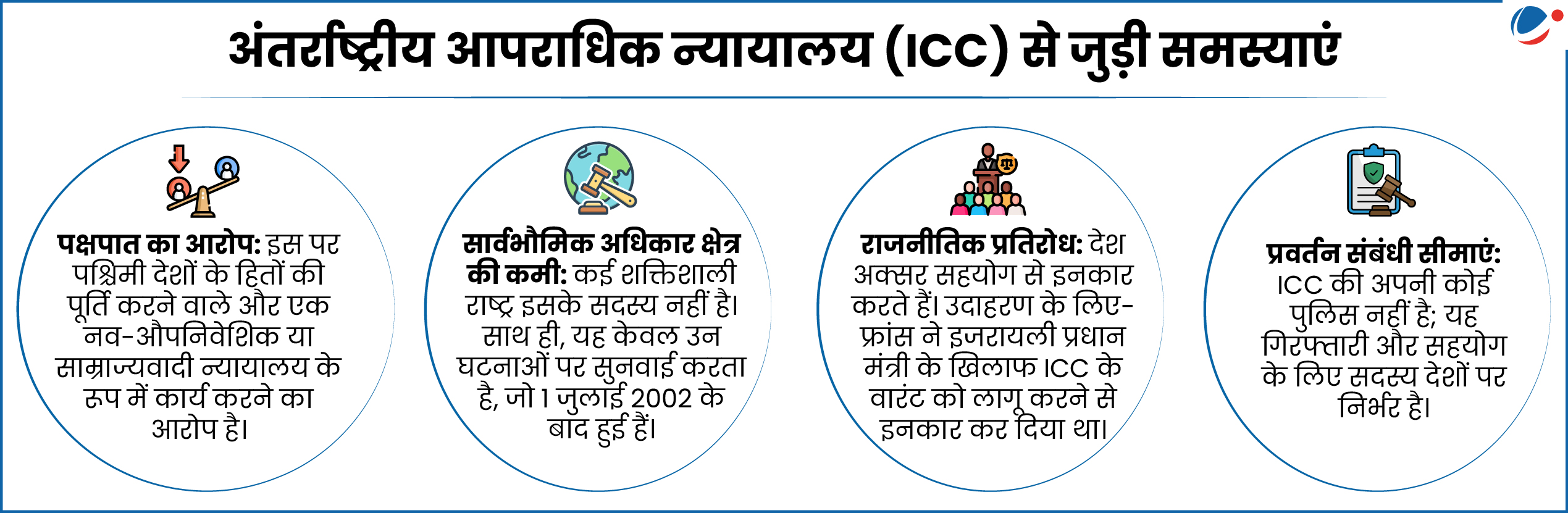

बुर्किना फ़ासो, माली और नाइजर ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) की सदस्यता त्यागने की घोषणा की। एक संयुक्त बयान में, इन तीनों देशों ने ICC पर आरोप लगाया है कि यह संस्था “साम्राज्यवादी शक्तियों के नियंत्रण में एक नव-औपनिवेशिक दमन का उपकरण” है।

ICC के बारे में

- मुख्यालय: हेग, नीदरलैंड

- यह दुनिया का पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है।

- उत्पत्ति: इसे रोम संविधि (Rome Statute) द्वारा स्थापित किया गया है। इस संविधि को 1998 में अपनाया गया था और 2002 में लागू किया गया था।

- अधिकार-क्षेत्र: ICC गंभीर अपराध करने के आरोपी व्यक्ति की जांच, अभियोजन और सुनवाई करता है, न कि समूहों या देशों की।

- ICC के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अपराध: नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध, आक्रामकता के अपराध आदि।

- सदस्यता: 125 देश सदस्य हैं।

- भारत, इजरायल, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन रोम संविधि के पक्षकार (सदस्य) नहीं हैं।

- वित्त-पोषण: मुख्य रूप से सदस्य देशों द्वारा किया जाता है।

- निर्णयों का प्रवर्तन: ICC के निर्णय बाध्यकारी होते हैं।

फिलीपींस ने स्कारबोरो शोल पर चीन द्वारा नेचर रिजर्व स्थापित करने के कदम की कड़ी आलोचना की है।

स्कारबोरो शोल के बारे में

- स्कारबोरो शोल को चीन में हुआंगयान द्वीप और फिलीपींस में पानाटैग शोल कहा जाता है। यह दक्षिणी चीन सागर में स्थित एक लघु प्रवाल द्वीप (एटॉल) है।

- चीन और फिलीपींस, दोनों देश इसे अपना हिस्सा मानते हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका, अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर फिर से नियंत्रण प्राप्त करने के लिए अफगानिस्तान के साथ बातचीत कर रहा है।

बगराम एयरबेस के बारे में

- यह अफगानिस्तान का सबसे बड़ा एयरबेस है। यह राजधानी काबुल के उत्तर में स्थित है।

- इसे मूल रूप से 1950 के दशक में सोवियत संघ द्वारा विकसित किया गया था। सोवियत सेना के पीछे हटने के बाद 1990 के दशक में यह तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच संघर्ष का केंद्र बन गया।

- अमेरिका पर 2001 के आतंकवादी हमले के बाद यह अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ अमेरिकी युद्ध का मुख्य केंद्र बन गया।

- 2021 में अमेरिकी और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) के सैनिकों ने बगराम एयरबेस को खाली कर दिया था।