सुर्ख़ियों में क्यों?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP), 2022 की तीसरी वर्षगांठ मनाई गई।

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP), 2022 के बारे में:

- उद्भव: यह योजना प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (PMGS-NMP) के पूरक के रूप में शुरू की गई थी।

- दृष्टिकोण: इसका उद्देश्य एक प्रौद्योगिकी-सक्षम, एकीकृत, लागत-कुशल, लचीला, सतत और विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स पारितंत्र विकसित करना है, जिससे तीव्र और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले।

- NLP प्रक्रियागत सुधारों, लॉजिस्टिक्स सेवाओं में सुधार, डिजिटलीकरण, मानव संसाधन विकास और कौशल उन्नयन जैसे सॉफ्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक के विकास पहलू का समाधान करता है।

- जबकि PMGS-NMP का लक्ष्य स्थायी अवसंरचना और नेटवर्क योजना का एकीकृत विकास करना है।

- मुख्य लक्ष्य:

- भारत में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करके 2030 तक वैश्विक मानकों के अनुरूप लाना है।

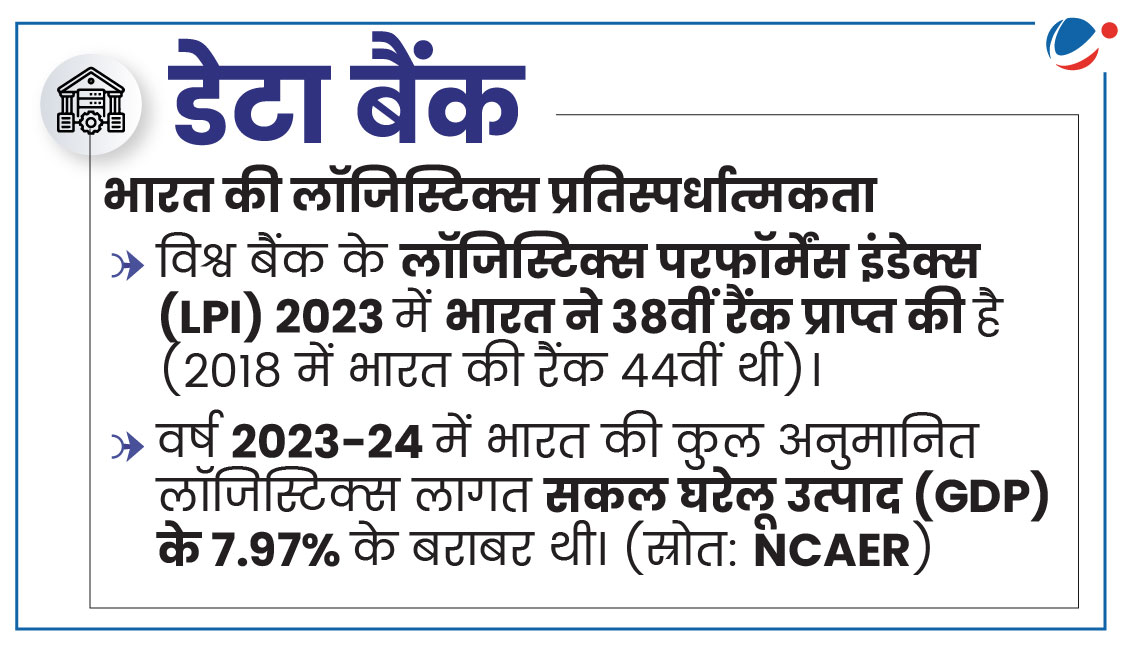

- लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (LPI) रैंकिंग में सुधार: भारत को 2030 तक शीर्ष 25 देशों में शामिल करना है।

- डेटा-आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली विकसित करना है ताकि लॉजिस्टिक्स पारितंत्र को अधिक कुशल बनाया जा सके।

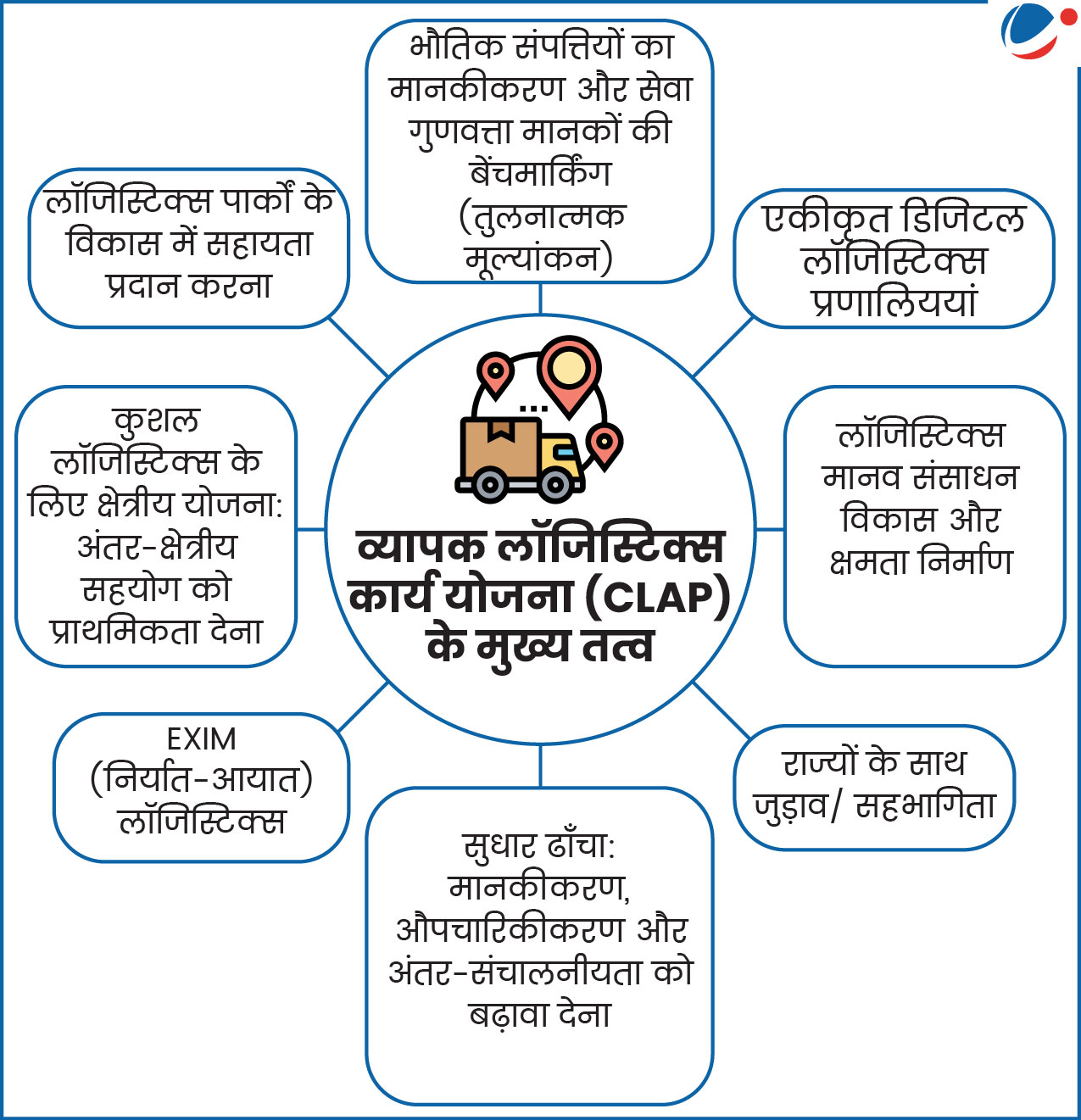

- समग्र लॉजिस्टिक्स कार्य-योजना (CLAP) के माध्यम से क्रियान्वयन: इसके तहत 8 प्रमुख कार्य क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं (इन्फोग्राफिक देखें)।

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (2022–2025) के अंतर्गत प्रमुख उपलब्धियां

- लॉजिस्टिक्स ईज एक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (LEADS) इंडेक्स: इसने राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके परिणामस्वरूप भारत की विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 रैंकिंग में सुधार हुआ है।

- LEADS इंडेक्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन क्षमता का आकलन करता है।

- LEADS 2025 में अब 5–7 प्रमुख लॉजिस्टिक्स कॉरिडोरों के प्रदर्शन (यात्रा समय, ट्रक गति, प्रतीक्षा अवधि) आकलन शामिल किया गया है। साथ ही प्रमुख सड़क कॉरिडोरों पर API आधारित खंड-वार गति आकलन प्रणाली भी शुरू की गई है।

- LEADS इंडेक्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन क्षमता का आकलन करता है।

- यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP): इसने 30 से अधिक डिजिटल प्रणालियों के बीच सुरक्षित API एकीकरण को सक्षम किया है। अगस्त 2025 तक 160 करोड़ से अधिक डिजिटल लेन-देन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जा चुके हैं।

- ULIP एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से लॉजिस्टिक्स से संबंधित डेटा को एक ही इंटरफेस पर प्रस्तुत करता है।

- डिजिटल एकीकरण में सुधार: ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स सर्विसेज (E-Logs) पोर्टल पर 35+ लॉजिस्टिक्स और उद्योग संघों को जोड़ा गया है। इस पोर्टल ने हितधारकों द्वारा प्रस्तुत 140 में से 100 समस्याओं का सफल समाधान किया है।

- क्षेत्रीय स्तर पर लॉजिस्टिक्स विकास: 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी राज्य लॉजिस्टिक्स नीतियां बनाई हैं। इसके अतिरिक्त, 19 राज्यों ने लॉजिस्टिक्स को "उद्योग का दर्जा" प्रदान किया है, जिससे उन्हें कर लाभ और प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है।

भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक में सुधार हेतु अन्य पहलें

- अवसंरचना का दर्जा प्रदान करना: इससे लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक को सड़क और रेलवे की तरह कम ब्याज दर पर दीर्घकालिक वित्तपोषण तक पहुंच प्राप्त होगी। इससे भारत की विकास गाथा में लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक की भूमिका और सुदृढ़ होगी।

- एकीकृत राज्य और नगर लॉजिस्टिक्स योजनाएं: इसे एशियाई विकास बैंक (ADB) के सहयोग से SMILE कार्यक्रम के अंतर्गत लागू किया जा रहा है।

- स्ट्रेंथनिंग मल्टीमॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम (SMILE) कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की लॉजिस्टिक्स अवसंरचना में सुधार करना, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना, और दक्षता में वृद्धि करना है।

- लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक (LDB) 2.0: यह प्रणाली कंटेनर मूवमेंट की रीयल-टाइम ट्रैकिंग को और बेहतर बनाती है। इसमें खुले समुद्र में निर्यात कंटेनरों की ट्रैकिंग और मल्टी-मोडल शिपमेंट की दृश्यता भी शामिल की गई है।

- अन्य पहलें: भारतमाला परियोजना के तहत मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्कों का विकास, ULIP, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, गतिशक्ति विश्वविद्यालय, ई-वे बिल की शुरुआत आदि।

लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक से संबंधित अब भी बनी हुई चुनौतियां

- मोडल असंतुलन: माल ढुलाई में रेलवे और सड़क परिवहन की हिस्सेदारी क्रमशः 18% और 71% है। (नीति आयोग, 2021)

- असंगठित क्षेत्रक का प्रभुत्व: लॉजिस्टिक्स उद्योग अत्यधिक विखंडित है, जिस पर कई छोटे और असंगठित अभिकर्ताओं (लगभग 90%) का प्रभुत्व है। (KPMG, 2022)

- डिजिटल साक्षरता: छोटी लॉजिस्टिक्स फर्मों और स्वतंत्र संचालकों में डिजिटल माध्यमों को अपनाने की दर असमान बनी हुई है, विशेष रूप से शहरी केंद्रों के बाहर।

- विनियामक जटिलता: राज्य और केंद्र के अतिव्यापी नियम, लॉजिस्टिक्स के लिए GST का असंगत कार्यान्वयन, और विविध लाइसेंसिंग मानदंड, डिजिटल स्टार्टअप्स और स्थापित कंपनियों दोनों के लिए परिचालनिक अनिश्चितता पैदा करते हैं।

आगे की राह

- कुशल मॉडल मिश्रण को बढ़ावा देना: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करना, अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा देना, और रोल-ऑन/रोल-ऑफ (RORO) सेवाओं को प्रोत्साहित करना आदि, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करके दक्षता में सुधार कर सकते हैं।

- बदलते प्रारूपों के अनुरूप अनुकूलन: ई-कॉमर्स के बढ़ते प्रसार के साथ, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग कंपनियां ऑम्नीचैनल रिटेल, क्विक कॉमर्स और 'बाय ऑनलाइन, पिक अप इन स्टोर' (BOPIS) जैसे विकसित हो रहे प्रारूपों के अनुरूप अपने परिचालन की रणनीति बना सकती हैं और उनका प्रबंधन कर सकती हैं।

- सार्वजनिक-निजी भागीदारी: रिविगो जैसी स्टार्टअप कंपनियों और छोटे फ्लीट ऑपरेटरों के बीच सहयोग से सस्ते, 'प्लग-एंड-प्ले' डिजिटल समाधान उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

- उदाहरण: रिविगो के AI एल्गोरिदम इष्टतम मार्ग का सुझाव देते हैं, जिससे यात्रा की दूरी, ईंधन खपत और वितरण लागत में कमी आती है।

- प्रौद्योगिकी एकीकरण: स्कैनर और बारकोड का उपयोग करने वाली प्रक्रिया-उन्मुख स्वचालन प्रणालियां, जो डेटा संग्रह और एकीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करती हैं; ऐप-आधारित टूल के माध्यम से ऑन-डिमांड वेयरहाउसिंग आदि की सुविधा प्रदान करती हैं।

निष्कर्ष

चूंकि भारत एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने और अपने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की आकांक्षा रखता है। लागत कम करने, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में लॉजिस्टिक्स विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। एक अग्रदर्शी, नवोन्मेष-प्रेरित और सहयोगात्मक दृष्टिकोण भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक को न केवल वाणिज्य के एक सुविधाकर्ता के रूप में, बल्कि राष्ट्रीय प्रगति के एक रणनीतिक प्रेरक के रूप में परिवर्तित कर सकता है।