सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत और दक्षिण अफ्रीका ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) में चीन के नेतृत्व वाले IFDA के प्रस्ताव का विरोध किया है।

IFDA के बारे में

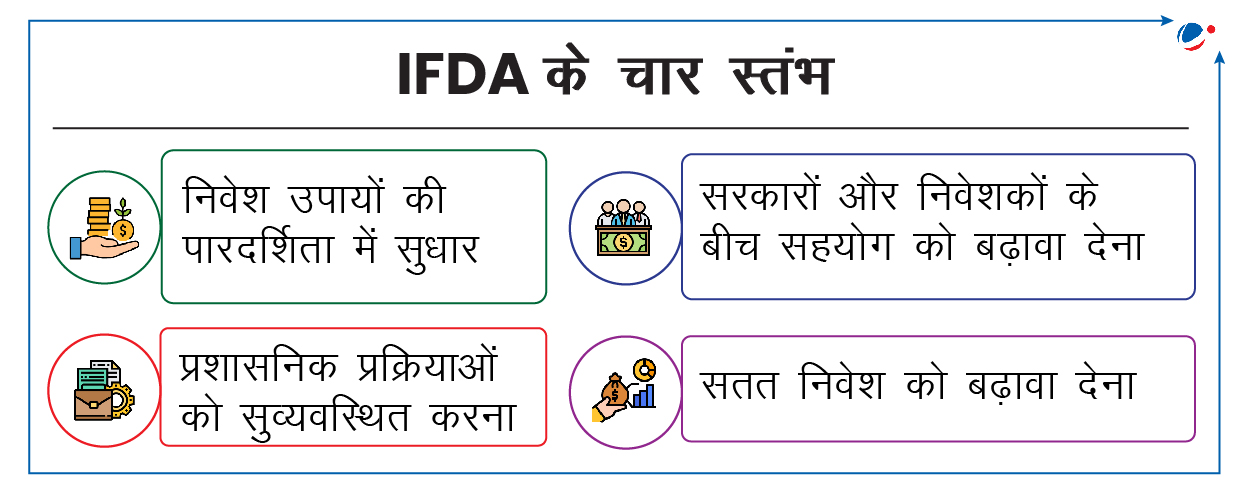

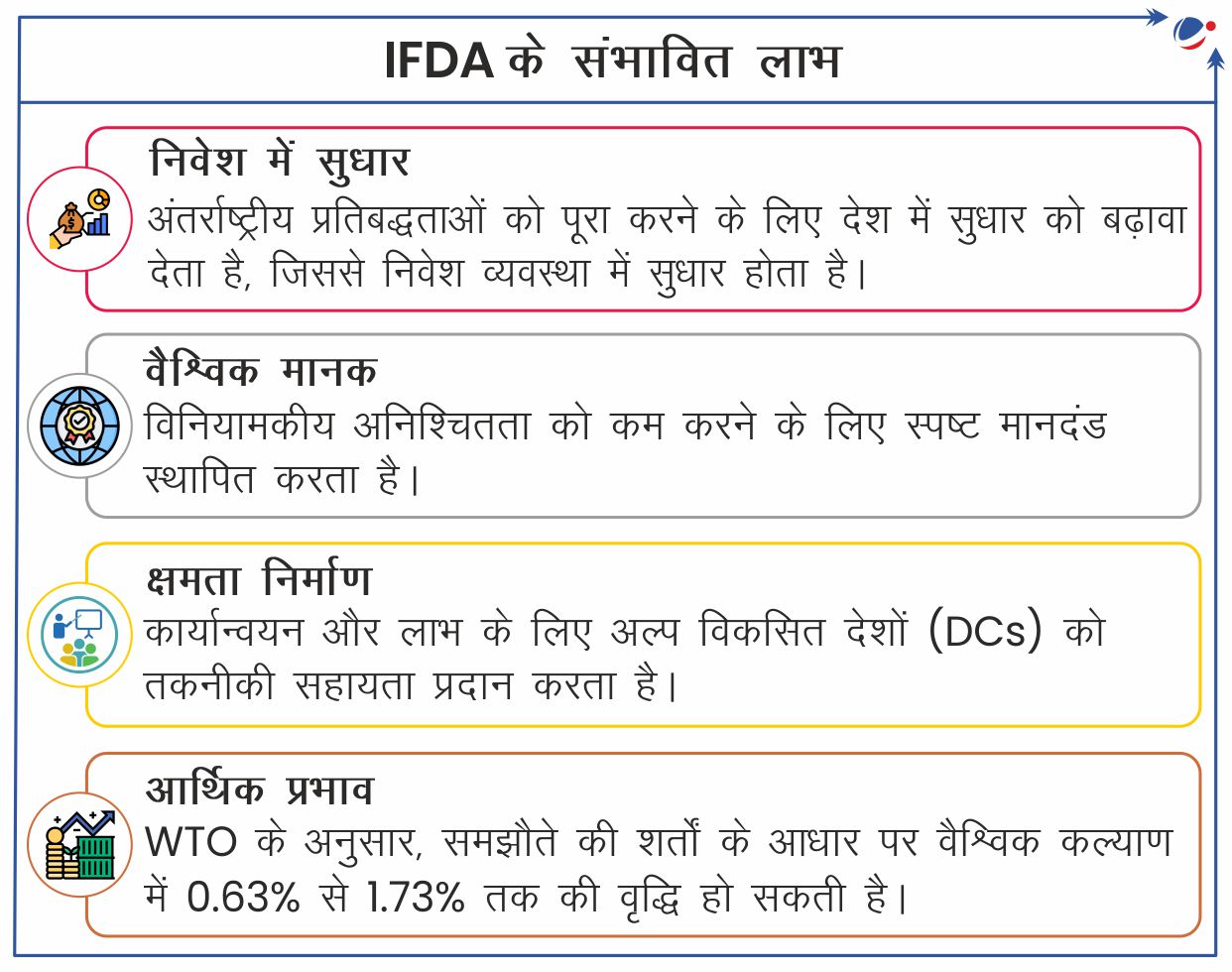

- उत्पत्ति: चीन तथा कुछ अन्य विकासशील एवं अल्पविकसित देशों (LDCs) ने 2017 में पहली बार WTO में IFDA का प्रस्ताव किया था। इसका लक्ष्य व्यापार एवं निवेश को आर्थिक संवृद्धि और सतत विकास के दोहरे इंजन के रूप में मान्यता देना है।

- उद्देश्य: विशेषकर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं और LDCs में सतत विकास को बढ़ावा हेतु, FDI के वैश्विक प्रवाह को बढ़ाने के लिए एक बाध्यकारी प्रावधान स्थापित करना।

- प्लुरिलेटरल समझौता: IFDA समझौता प्लुरिलेटरल प्रकृति का है। इसका मतलब है कि यह केवल उन सदस्यों के लिए बाध्यकारी होगा जो इसे स्वीकार करते हैं। WTO के सभी सदस्य इसमें शामिल हो सकते हैं।

- प्लुरिलेटरल समझौते से जुड़े प्रावधान WTO रूल बुक के एनेक्स 4 में उल्लिखित हैं।

- मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) सिद्धांत पर आधारित: MFN सिद्धांत के तहत सदस्यों को किसी भी एक सदस्य के उत्पाद को आयात या निर्यात के समय दिए गए सबसे अनुकूल शुल्क और विनियामक व्यवहार जैसी सुविधाएं अन्य सभी सदस्यों के "समान उत्पादों" को भी देनी होती है। यह विश्व व्यापार संगठन का एक संस्थापक सिद्धांत है।

भारत IFDA का विरोध क्यों कर रहा है?

- अधिकार क्षेत्र और संरचना को लेकर चिंता: भारत का मानना है कि निवेश, "व्यापार" संबंधी मुद्दा नहीं है। ऐसे में WTO के पास निवेश मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। साथ ही, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज (General Agreement on Trade in Services: GATS), व्यापार संबंधी निवेश उपाय (Trade-Related Investment Measures: TRIMs) जैसे समझौते पहले से ही व्यापार से जुड़े निवेश संबंधी पहलुओं को कवर करते हैं।

- प्लुरिलेटरल का विरोध: भारत प्लुरिलेटरल अप्रोच को WTO के मल्टीलेटरल सिद्धांत के लिए खतरा मानता है। साथ ही प्लुरिलेटरल अप्रोच, WTO के दोहा विकास एजेंडा के भी प्रतिकूल है क्योंकि दोहा विकास एजेंडा में किसी विषय पर स्पष्ट सर्वसम्मति बनाने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है।

- IFDA का चीन द्वारा नेतृत्व करने को लेकर चिंताएं: चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वजह से कई देशों को ऋण संकट में फंसना पड़ा है। साथ ही, चीन के नेतृत्व वाली किसी पहल के पीछे हमेशा सामरिक उद्देश्य भी होता है। इसलिए भारत IFDA जैसी निवेश व्यवस्था को खतरनाक मानता है।

- संप्रभुता संबंधी चिंताएँ: यह समझौता विदेशी कॉर्पोरेट लॉबिंग को बढ़ावा दे सकता है और कम शक्तिशाली देशों की राष्ट्रीय विनियामक संस्थाओं की शक्तियों को सीमित करते हुए उन पर कूटनीतिक दबाव डाल सकता है। साथ ही, यह समझौता किसी देश के घरेलू हितों की अनदेखी करते हुए विदेशी निवेशकों को प्राथमिकता दे सकता है।