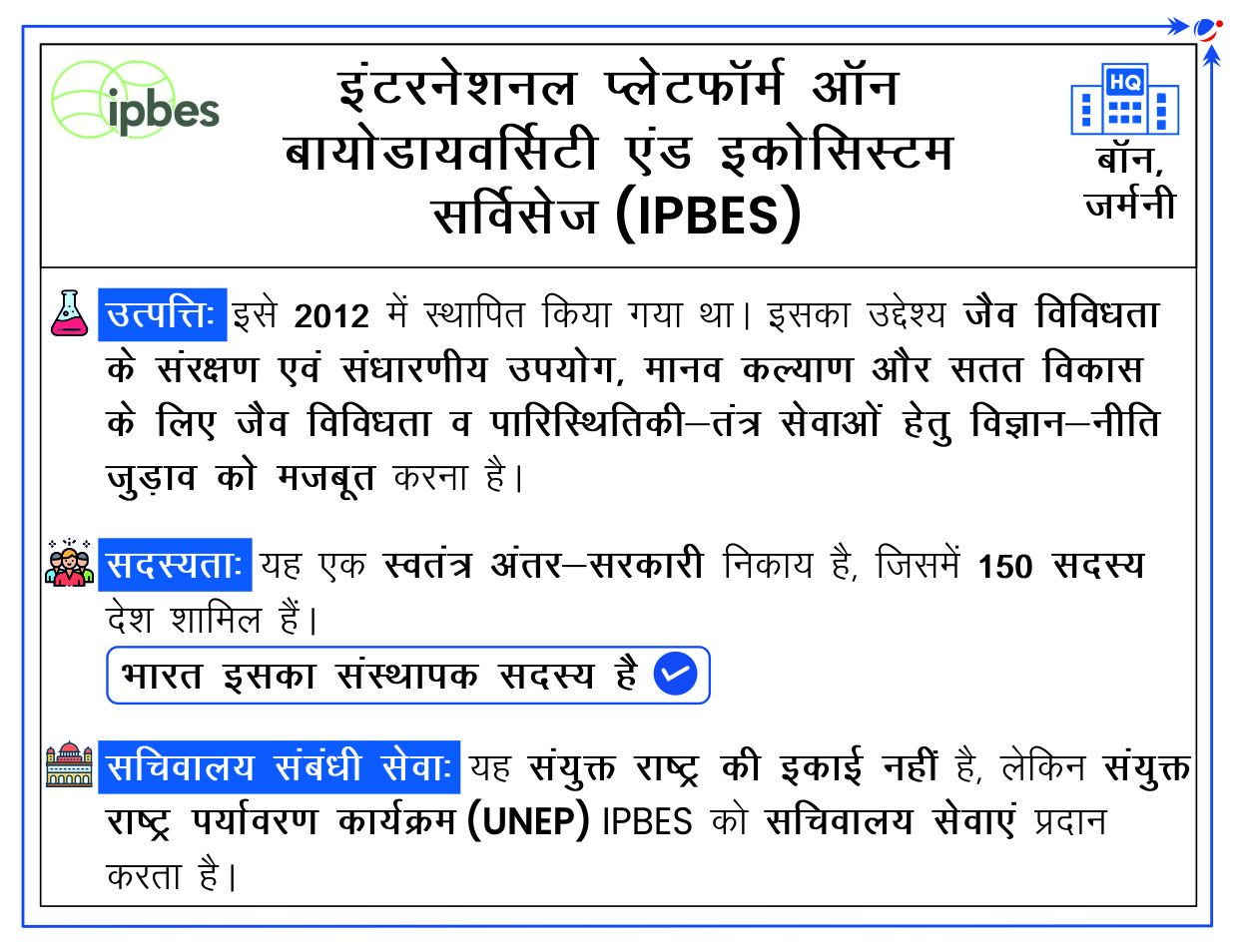

इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज (IPBES) ने ‘नेक्सस असेसमेंट’ रिपोर्ट जारी की।

- इस रिपोर्ट को “जैव विविधता, जल, खाद्य और स्वास्थ्य के बीच परस्पर संबंधों पर आकलन रिपोर्ट” भी कहा जाता है।

- यह रिपोर्ट जैव विविधता, जल, खाद्य, स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन जैसे पांच आपस में जुड़े घटकों के जटिल संबंधों का वैज्ञानिक विश्लेषण करती है। साथ ही, इससे मिलने वाले लाभों को बढ़ाने के लिए संभावित समाधान भी प्रस्तुत करती है।

इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- नेक्सस (परस्पर जुड़े) घटकों को प्रभावित करने वाली वर्तमान आर्थिक गतिविधियों की अनदेखी लागत (Unaccounted-for costs) प्रति वर्ष कम-से-कम 10-25 ट्रिलियन डॉलर है।

- ऐसी अनदेखी लागतों के साथ-साथ प्रत्यक्ष सार्वजनिक सब्सिडी की मौजूदगी से भी प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाली आर्थिक गतिविधियों में निजी वित्तीय निवेश को बढ़ावा मिलता है।

- पिछले 30-50 वर्षों में प्रति दशक जैव विविधता में 2-6% की गिरावट आई है। इससे पारिस्थितिकी-तंत्र की कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता कम हो रही है और जलवायु परिवर्तन में तेजी आ रही है।

- पिछले 50 वर्षों में जैव विविधता की हानि के लिए जिम्मेदार अप्रत्यक्ष सामाजिक-आर्थिक कारक प्रत्यक्ष कारकों (जैसे भूमि और समुद्र उपयोग में परिवर्तन, प्रदूषण तथा आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रसार) में वृद्धि कर रहे हैं।

- अप्रत्यक्ष सामाजिक-आर्थिक कारकों में बढ़ता कचरा, अति-उपभोग, जनसंख्या वृद्धि आदि शामिल हैं।

- ताजे जल की असंधारणीय तरीके से निकासी, आर्द्रभूमि के क्षरण तथा वनों की कटाई ने जल की गुणवत्ता और जलवायु परिवर्तन का सामना करने की उसकी क्षमता को कम कर दिया है।

- लगभग 50% उभरती संक्रामक बीमारियां पारिस्थितिकी-तंत्र, पशु और मानव स्वास्थ्य के बीच के परस्पर जुड़ाव से होती हैं।

आगे की राह

- वन, मैंग्रोव जैसे कार्बन-समृद्ध पारिस्थितिकी-तंत्रों की पुनर्बहाली के लिए समन्वित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

- पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियों के जोखिम को कम करने के लिए जैव विविधता का प्रभावी प्रबंधन करना चाहिए।

- अन्य सुझाव:

- शहरी क्षेत्रों में प्रकृति-आधारित समाधान अपनाने चाहिए;

- देशज समुदायों के ज्ञान का उपयोग करना चाहिए;

- संधारणीय कृषि पद्धतियों को अपनाना चाहिए;

- "वन हेल्थ" दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए आदि।

Article Sources

1 sourceयह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) द्वारा विगत 50 वर्षों में लवण-प्रभावित मृदा (Salt-Affected Soils) की स्थिति का पहला बड़ा वैश्विक आकलन है।

- लवण प्रभावित मृदा में या तो घुलनशील लवण यानी सैलाइन सॉइल या एक्सचैंजेबल सोडियम आयन यानी सोडिक सॉइल की उच्च मात्रा होती है।

- लवणीय मृदा की मात्रा को विद्युत चालकता के आधार पर मापा जाता है। जितनी अधिक विद्युत चालकता होगी, मृदा में लवण की मात्रा उतनी ही अधिक होगी।

मृदा के लवणीकरण और सोडिफिकेशन को बढ़ाने वाले कारक

- मानव-जनित कारक:

- कृषि पद्धतियों में दक्षता की कमी: इसके उदाहरण हैं- उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, सिंचाई के लिए खराब गुणवत्ता वाले जल का उपयोग, सिंचाई के लिए जलभृतों (Aquifers) का अत्यधिक दोहन, समुचित जल निकासी प्रणाली का अभाव आदि।

- वनों की कटाई: गहरी जड़ों वाली वनस्पतियों को काटने से मृदा में लवण की मात्रा बढ़ती है। यह वास्तव में शुष्क भूमि में लवणीकरण का उदाहरण है।

- अन्य कारक: तटीय और आंतरिक क्षेत्रों में अत्यधिक जल पंप करना, खनन गतिविधियां आदि भी मृदा में लवण की मात्रा बढ़ाती हैं।

- प्राकृतिक कारक: जलवायु संकट से शुष्कता का बढ़ना; पर्माफ्रॉस्ट पिघलना जैसे कारक भी मृदा की लवणता को बढ़ा रहे हैं।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- विश्व में मृदा लवणीकरण

- कवरेज: विश्व में लगभग 1.4 बिलियन हेक्टेयर भूमि यानी विश्व का कुल लगभग 10% क्षेत्रफल लवणीकरण से प्रभावित है। इसमें भविष्य में 24-32% वृद्धि की आशंका जताई गई है।

- सबसे अधिक प्रभावित देश:

- कुल क्षेत्रफल के मामले में ऑस्ट्रेलिया लवणीकरण से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला देश है।

- कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत के मामले में ओमान लवणीकरण से सबसे अधिक प्रभावित देश है। ओमान का 93.5 प्रतिशत भू-क्षेत्र लवणीकरण से प्रभावित है।

- भारत में लवणता से प्रभावित मृदा:

- कवरेज: भारत का लगभग 6.72 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र लवणीकरण से प्रभावित है। यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.1% है।

- सबसे अधिक प्रभावित राज्य (क्षेत्रफल के अनुसार): सबसे अधिक प्रभावित राज्य गुजरात है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और राजस्थान का स्थान है।

- सिंचाई के लिए खारे भूजल (Brackish groundwater) के उपयोग के कारण भारत की कुल सिंचित कृषि भूमि का लगभग 17% हिस्सा लवणीकरण से प्रभावित है।

- संधारणीय कृषि प्रबंधन पद्धतियां:

- लवणीकरण की समस्या से निपटने के लिए रिपोर्ट में संधारणीय कृषि प्रबंधन पद्धतियों को अपनाने का सुझाव दिया गया है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं-

- मल्चिंग अपनाना,

- लवण-सहिष्णु पादप किस्में विकसित करना,

- बायोरिमेडिएशन तकनीक अपनाना, आदि।

- लवणीकरण की समस्या से निपटने के लिए रिपोर्ट में संधारणीय कृषि प्रबंधन पद्धतियों को अपनाने का सुझाव दिया गया है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं-

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ‘2024-2034 दशक के लिए स्थलरुद्ध विकासशील देशों हेतु कार्रवाई कार्यक्रम’ अपनाया।

- यह कार्यक्रम वियना कार्रवाई कार्यक्रम (2014-2024) और अल्माटी कार्रवाई कार्यक्रम (2003) पर आधारित है। इन दोनों कार्यक्रमों ने स्थलरुद्ध विकासशील देशों (LLDCs) के सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान के लिए एक आधार के रूप में काम किया है।

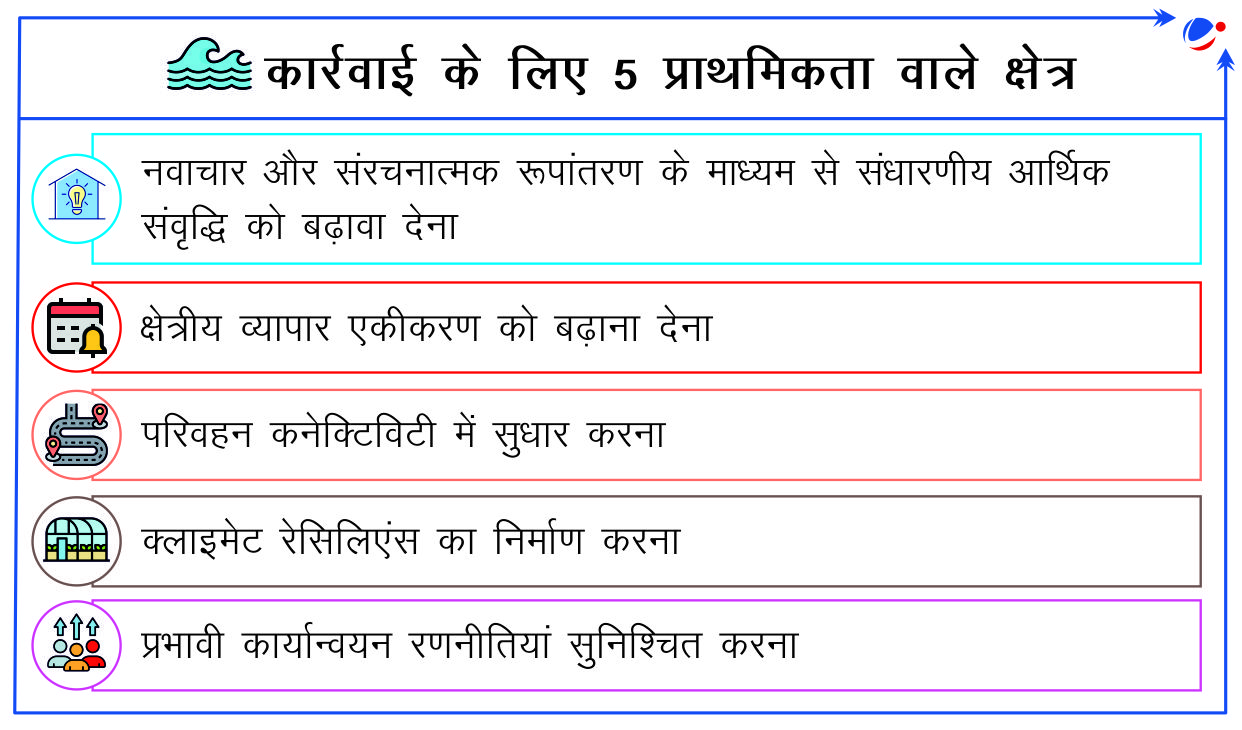

- ‘2024-2034 दशक के लिए कार्रवाई कार्यक्रम’ ने 5 प्राथमिकताओं की पहचान की है (इन्फोग्राफिक देखें) और इनके अंतर्गत अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

‘2024-2034 दशक के लिए कार्रवाई कार्यक्रम’ के मुख्य लक्ष्यों पर एक नजर

- 2034 तक सभी क्षेत्रकों में श्रम उत्पादकता और रोजगार के अवसरों को 50% तक बढ़ाना।

- विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क आदि विकसित करने के लिए सहायता प्रदान करना।

- 2034 तक मनमानी और अनुचित गैर-प्रशुल्क बाधाओं को कम या समाप्त करना तथा LLDCs के वैश्विक व्यापारिक निर्यात को दोगुना करना।

- सभी LLDCs में व्यापार सुविधा पर WTO समझौते का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

- आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2015-2030 के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क का पूर्ण कार्यान्वयन करके LLDCs में आपदा जोखिम को कम करना।

स्थलरुद्ध विकासशील देश (LLDCs) के बारे में

- स्थलरुद्ध देश वे देश होते हैं, जिनकी समुद्र तक सीधी पहुंच नहीं है यानी जिनका कोई समुद्र तट नहीं होता। विश्व में कुल 32 LLDCs हैं। इनकी कुल जनसंख्या लगभग 570 मिलियन हैं।

- लिकटेंस्टाइन और उज्बेकिस्तान दोहरे स्थलरुद्ध (अन्य स्थलरुद्ध देशों से घिरे हुए) देश हैं।

LLDCs के समक्ष चुनौतियां

- व्यापार में बाधाएं: LLDCs व्यापार के लिए पारगमन देशों पर निर्भर हैं। इससे व्यापार लागत अधिक होती है, लॉजिस्टिक्स संबंधी देरी होती है और वैश्विक बाजारों में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो जाती है।

- धीमी आर्थिक संवृद्धि: सीमित व्यापार और निर्यात अवसर, कम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आदि इसके लिए जिम्मेदार हैं।

- 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार LLDCs से वैश्विक व्यापारिक निर्यात कुल वैश्विक निर्यात का केवल 1.1% रहा है।

Article Sources

1 sourceUNCCD के COP-16 में बिजनेस 4 लैंड फोरम ने संधारणीय भूमि उपयोग को बढ़ावा देने में निजी क्षेत्रक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया।

- UNCCD (संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय) को 1994 में स्थापित किया गया था। यह पर्यावरण और विकास को संधारणीय भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला कानूनी रूप से बाध्यकारी एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय समझौता है।

बिजनेस 4 लैंड फोरम (2024) के बारे में

- यह UNCCD की मुख्य पहल है। इसका उद्देश्य संधारणीय भूमि और जल प्रबंधन में निजी क्षेत्रक को शामिल करना है।

- उद्देश्य: 2030 तक 1.5 बिलियन हेक्टेयर भूमि को पुनर्बहाल करना, भूमि क्षरण तटस्थता (LDN) का समर्थन करना और सूखा प्रतिरोधकता में सुधार करना।

दक्षिण कोरिया के बुसान में प्लास्टिक प्रदूषण पर कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि अपनाने हेतु पांचवां सत्र आयोजित हुआ था। यह सत्र भी संधि पर देशों के बीच अंतिम सहमति बनाए बिना समाप्त हो गया।

- ज्ञातव्य है कि 2022 के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के संकल्प के तहत प्लास्टिक प्रदूषण संधि का स्वरूप तैयार करने करने के लिए वार्ता की जा रही है।

- इस संधि में प्लास्टिक के पूर्ण उपयोग चक्र के प्रबंधन से संबंधित प्रावधान किए जाने हैं। इस चक्र में प्लास्टिक का उत्पादन, डिजाइन और निपटान शामिल हैं।

संधि को अंतिम रूप देने में समस्याएं

- प्लास्टिक के उत्पादन की अधिकतम मात्रा तय करना: यूरोपीय संघ, लैटिन अमेरिकी और अफ्रीकी देश संधि में प्लास्टिक उत्पादन की अधिकतम मात्रा संबंधी लक्ष्य शामिल करने के पक्ष में हैं।भारत और चीन जैसे देश इसका विरोध कर रहे हैं।

- अस्पष्ट परिभाषा: कुछ प्लास्टिक रसायनों और उत्पादों के उपयोग की समाप्ति पर परिभाषाएं स्पष्ट नहीं हैं।

- संधि के ड्राफ्ट में प्लास्टिक और प्लास्टिक उत्पादों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था, लेकिन इसमें माइक्रोप्लास्टिक, नैनोप्लास्टिक, प्राइमरी प्लास्टिक पॉलिमर और रीसाइक्लिंग की स्पष्ट परिभाषाएं नहीं दी गई थीं।

संधि के प्रति भारत का रुख

- विकास अवरुद्ध हो सकता है: भारत ने प्राइमरी प्लास्टिक पॉलिमर के उत्पादन को कम या प्रतिबंधित करने वाले किसी भी प्रावधान का समर्थन करने में असमर्थता जताई है। भारत का तर्क है कि इससे राष्ट्रों के विकास करने के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।

- प्रतिबंध के दायरे को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना: भारत का कहना है कि संधि का दायरा केवल प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने तक ही सीमित होना चाहिए। पर्यावरण पर अन्य बहुपक्षीय समझौतों के प्रावधानों एवं विषयों को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए।

- चरणबद्ध समाप्ति अवधि: भारत इस संधि में प्लास्टिक उत्पाद के उपयोग की चरणबद्ध समाप्ति तिथि (फेज आउट) से जुड़ी कोई भी सूची शामिल करने के पक्ष में नहीं है।

- सहायता: संधि के प्रावधानों में किसी देश की परिस्थितियों और क्षमताओं का भी उचित ध्यान रखा जाना चाहिए। साथ ही, विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सहित वित्तीय और तकनीकी सहायता के प्रावधान भी शामिल किए जाने चाहिए।

Article Sources

1 sourceसंयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने चैंपियंस ऑफ अर्थ अवॉर्ड, 2024 के विजेताओं की घोषणा की।

- 2024 की लाइफटाइम अचीवमेंट श्रेणी में यह पुरस्कार भारतीय पारिस्थितिकीविद् माधव गाडगिल को दिया गया है।

- उन्हें यह पुरस्कार अनुसंधान और सामुदायिक संपर्क के माध्यम से मनुष्यों एवं पृथ्वी की रक्षा करने के लिए प्रदान किया गया है।

- श्री गाडगिल भारत के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील पश्चिमी घाट क्षेत्र में अपने संरक्षण कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं।

- पश्चिमी घाट एक विशिष्ट वैश्विक जैव-विविधता हॉटस्पॉट है।

चैंपियंस ऑफ अर्थ अवॉर्ड के बारे में

- यह संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। तब से यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है।

- 2024 का पुरस्कार भूमि को वापस उपजाऊ बनाने, सूखा-प्रतिरोधी बनाने और मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए अभिनव एवं संधारणीय समाधानों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों व संगठनों को दिया गया है।

- यह पुरस्कार निम्नलिखित चार श्रेणियों में दिया जाता है:

- नीतिगत नेतृत्व (Policy Leadership),

- प्रेरणा और कार्रवाई (Inspiration and Action),

- उद्यमशील दृष्टिकोण (Entrepreneurial Vision), तथा

- विज्ञान और नवाचार (Science and Innovation).

Article Sources

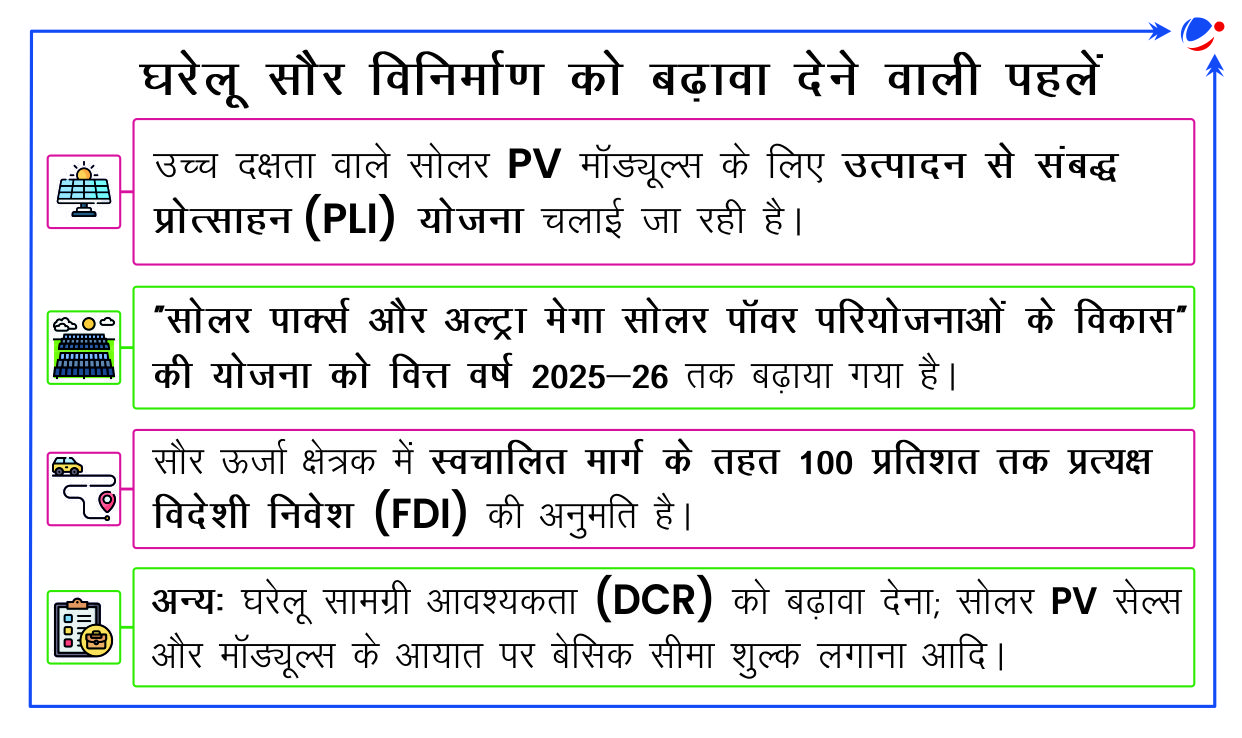

1 sourceनवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने ALMM आदेश, 2019 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की।

- मंत्रालय ने सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल (ALMM) आदेश, 2019 के स्वीकृत मॉडल्स और मैन्युफैक्चर्स में संशोधन की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य घरेलू सौर उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देना है।

संशोधन की मुख्य विशेषताओं पर एक नजर:

- ALMM सूची-II (सोलर PV सेल्स) का परिचय: सभी सरकार समर्थित परियोजनाओं, नेट-मीटरिंग परियोजनाओं और ओपन-एक्सेस नवीकरणीय ऊर्जा पहलों में उपयोग किए जाने वाले सोलर PV मॉड्यूल्स को ALMM सूची-II में सूचीबद्ध सोलर सेल्स से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

- ज्ञातव्य है कि ALMM फ्रेमवर्क के तहत सूची-I को 2021 में जारी किया गया था। इसमें अनिवार्य किया गया था कि PV मॉड्यूल्स को केवल सूची-I में शामिल मॉडल्स और विनिर्माताओं से प्राप्त किया जाएगा।

- छूट: उन परियोजनाओं को छूट दी गई है, जो इस आदेश के जारी होने से पहले ही आवंटित की जा चुकी हैं या फिर जिनकी बोली प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

- प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा देना: एकीकृत सौर PV मॉड्यूल विनिर्माण इकाइयों में निर्मित थिन-फिल्म सौर मॉड्यूल्स को सूची-II से सौर PV सेल्स का उपयोग करने की आवश्यकता के अनुपालन में माना जाएगा।

- कार्यान्वयन: 1 जून 2026 से।

भारत के सौर विनिर्माण क्षेत्रक के समक्ष चुनौतियां

- अपर्याप्त विनिर्माण क्षमता: भारत चीन (62%), वियतनाम, मलेशिया आदि से सौर उपकरण आयात करता है।

- महत्वपूर्ण खनिजों के खनन और प्रसंस्करण के लिए किफायती प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुंच सौर सेल एवं मॉड्यूल उत्पादन में बाधा डालती है।

- अन्य: कम अनुसंधान एवं विकास, कच्चे माल की प्राप्ति में कठिनाई, कुशल श्रमिकों की कमी आदि।

Article Sources

1 sourceकेंद्र सरकार कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता (CAFE) मानदंडों का उल्लंघन करने की वजह से कुछ कार विनिर्माताओं पर जुर्माना लगा सकती है।

CAFE मानदंडों के बारे में

- इन मानदंडों को पहली बार सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत 2017 में अधिसूचित किया था।

- उद्देश्य:

- CO₂ उत्सर्जन को कम करके ईंधन की खपत को कम करना,

- कच्चे तेल पर निर्भरता और वायु प्रदूषण को कम करना।

- CAFE मानदंड उत्सर्जन मानकों का एक समूह है जो एक वित्तीय वर्ष में किसी कार विनिर्माता के सभी वाहनों द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) की मात्रा को निर्धारित करता है।

- जैसे मारुति सुजुकी के सभी वाहनों के लिए प्रति किलोमीटर 107.28 ग्राम CO₂ उत्सर्जन की सीमा निर्धारित की गई थी।

- किन पर लागू है: पेट्रोल, डीजल, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, सीएनजी से चलने वाले 3,500 किलोग्राम से कम सकल भार वाले वाहन।

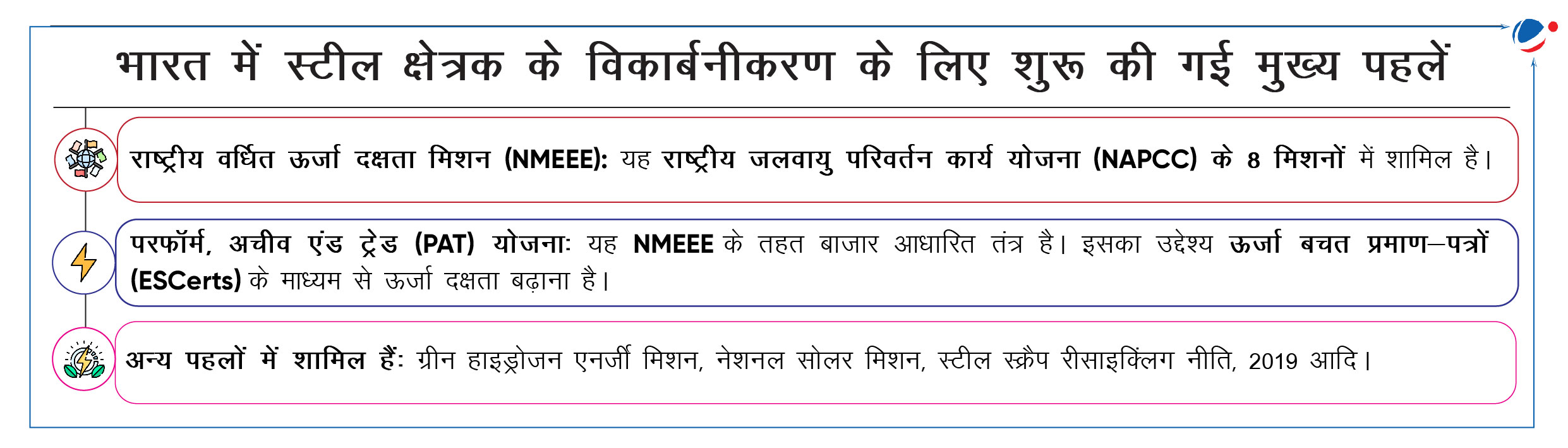

केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी (या वर्गीकरण) शुरू की है।

ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी की मुख्य विशेषताएं

- ग्रीन स्टील की परिभाषा: स्टील की ग्रीननेस को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाएगा। यह इस डेटा पर आधारित होगा कि स्टील प्लांट की कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य (CO2e) उत्सर्जन तीव्रता, प्रति टन फिनिश्ड स्टील से 2.2 टन CO2e उत्सर्जन की सीमा से कितनी कम है।

- स्टार रेटिंग सिस्टम: यह फिनिश्ड स्टील की ग्रीननेस पर आधारित होगी। स्टार रेटिंग के लिए उत्सर्जन सीमा की समीक्षा हर तीन साल में की जाएगी। वर्तमान सीमा इस प्रकार है:

- फाइव स्टार ग्रीन-रेटेड स्टील: प्रति टन फिनिश्ड स्टील से 1.6 टन CO2e से कम उत्सर्जन तीव्रता वाला स्टील।

- फोर स्टार ग्रीन-रेटेड स्टील: प्रति टन फिनिश्ड स्टील से 1.6 और 2.0 टन के बीच CO2e की उत्सर्जन तीव्रता वाला स्टील।

- थ्री स्टार ग्रीन-रेटेड स्टील: प्रति टन फिनिश्ड स्टील से 2.0 और 2.2 टन के बीच CO2e की उत्सर्जन तीव्रता वाला स्टील।

- नोडल एजेंसी: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी (NISST) माप, रिपोर्टिंग और सत्यापन (MRV) तथा ग्रीननेस सर्टिफिकेट (प्रतिवर्ष जारी) एवं स्टार रेटिंग जारी करने के लिए नोडल एजेंसी होगी।

ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी का महत्त्व

- राष्ट्रीय ग्रीन स्टील मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक: यह शीघ्र जारी होने वाली ‘ग्रीन स्टील नीति’ के तहत 15,000 करोड़ रुपये के व्यय वाला प्रस्तावित मिशन है। इसका उद्देश्य स्टील उद्योग के विकार्बनीकरण (Decarbonisation) में मदद करना होगा।

- वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगी: यूरोपीय संघ की कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CABM) जैसी वैश्विक नीतियों के तहत अधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाले उत्पादों के आयात पर उच्च कर लगाए जा रहे हैं। ग्रीन स्टील अपनाने से भारतीय स्टील को विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने में मदद मिलेगी।

- साथ ही, यह टैक्सोनॉमी भारत को ग्रीन स्टील निर्माण में अग्रणी बनाएगी।

- नवाचार और विकास को बढ़ावा देगी: यह ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी स्टील उत्पादन में व्यापक बदलाव सुनिश्चित करेगी। इससे नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, और भारत में कम कार्बन उत्सर्जन वाले उत्पादों के लिए एक बाजार तैयार होगा।

Article Sources

1 sourceहाल ही में, असम की कुलसी नदी में एक स्वस्थ नर रिवर डॉल्फिन को टैग किया गया। बाद में उसे नदी के जल में छोड़ दिया गया। कुलसी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है।

- प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत नदी डॉल्फिन की टैगिंग की गई है।

- टैगिंग के तहत जानवर पर एक डिवाइस, मार्कर या टैग लगाया जाता है, ताकि उसकी पहचान की जा सके या उसे ट्रैक किया जा सके।

टैगिंग पहल के बारे में

- उद्देश्य: टैगिंग से नदी डॉल्फिन के प्रवास पैटर्न, रेंज, प्राप्ति क्षेत्र और पर्यावास के उपयोग को समझने में मदद मिलेगी। विशेष रूप से इससे मानव गतिविधियों की वजह से नदी के अपवाह में किसी भी तरह के बदलाव का नदी डॉल्फिन पर प्रभाव को समझा जा सकता है।

- टैगिंग का कार्य केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा संपन्न किया गया है। इस कार्य को असम वन विभाग के सहयोग से भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) ने पूरा किया है।

- टैगिंग कार्य को राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA) से फंड प्राप्त हुआ था।

- राष्ट्रीय CAMPA प्राधिकरण की स्थापना प्रतिपूरक वनीकरण निधि (CAF) अधिनियम, 2016 के तहत गई है।

- यह प्राधिकरण राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि का प्रबंधन करता है। यह निधि भारत के लोक लेखा के तहत स्थापित की गई है।

प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में

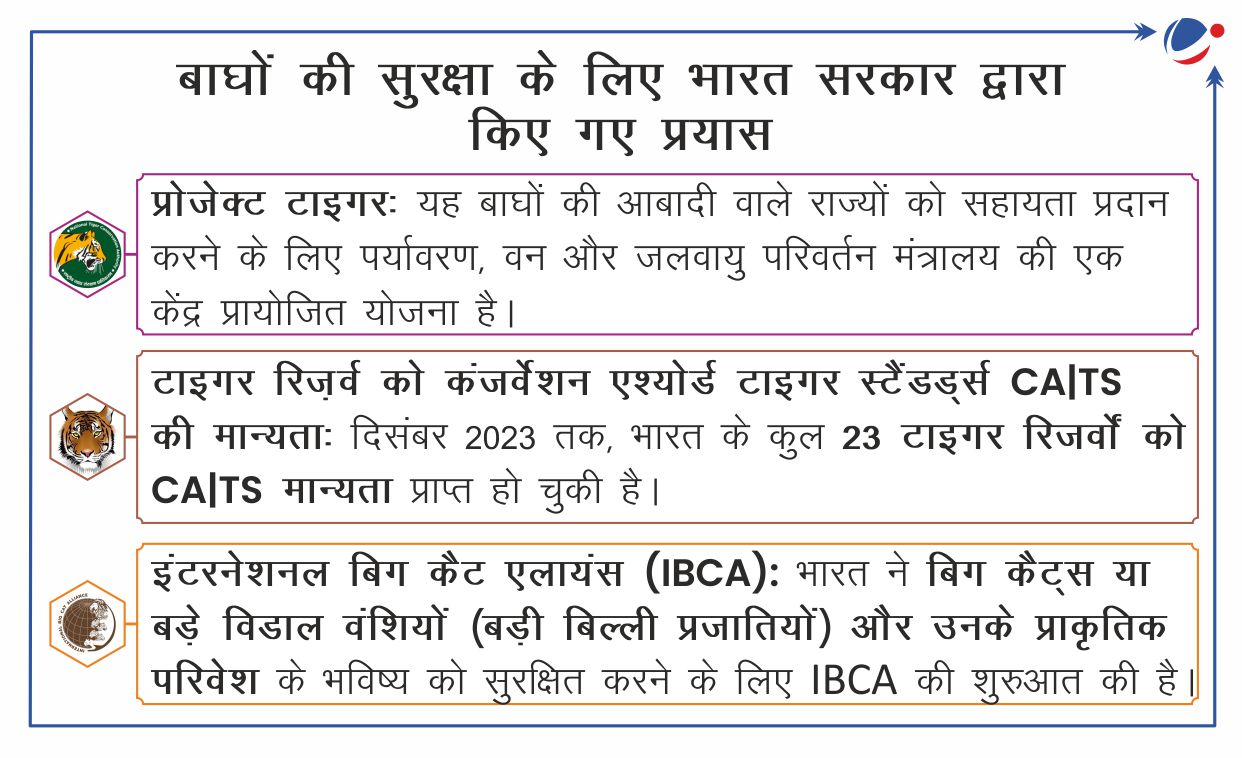

- यह केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित एक परियोजना है। यह प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर 2020 में शुरू की गई थी।

- इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य गंगा नदी डॉल्फिन के साथ-साथ नदी के पारिस्थितिकी-तंत्र का भी संरक्षण करना है।

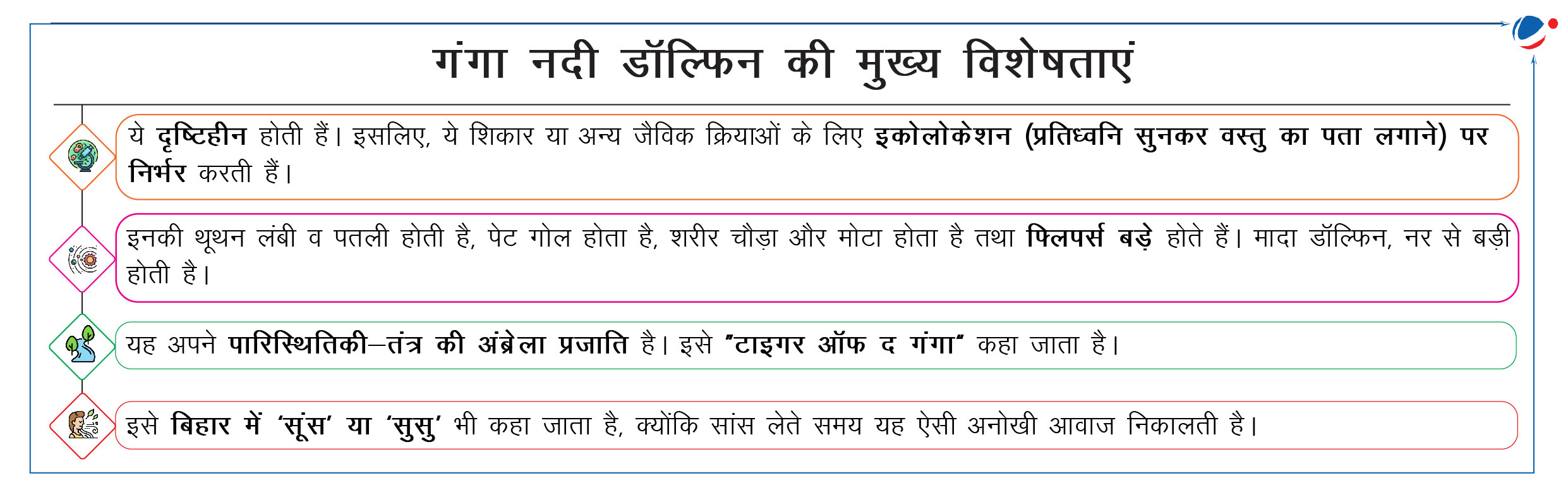

गंगा नदी डॉल्फिन (प्लैटनिस्टा गैंगेटिका) के बारे में

- इसे “भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव (National Aquatic Animal)” घोषित किया गया है। यह भारतीय उपमहाद्वीप की स्थानिक (एंडेमिक) प्रजाति है।

- पर्यावास क्षेत्र: यह केवल ताजे जल में पाई जाती है। यह नेपाल, भारत और बांग्लादेश की गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना और कर्णफुली-सांगू नदी तंत्र में पाई जाती है।

- वर्तमान में, विश्व की 90% गंगा नदी डॉल्फिन भारत में मिलती है।

- IUCN रेड लिस्ट स्थिति: एंडेंजर्ड

Article Sources

1 sourceरातापानी वन्यजीव अभयारण्य को मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिज़र्व घोषित किया गया

- मध्य प्रदेश के अन्य टाइगर रिज़र्व कान्हा, सतपुड़ा, बांधवगढ़, पेंच, संजय-दुबरी, पन्ना और वीरांगना दुर्गावती हैं।

रातापानी वन्यजीव अभयारण्य के बारे में

- अवस्थिति: यह मध्य प्रदेश के रायसेन और सीहोर जिलों में स्थित है।

- प्रमुख स्थल: इसमें विश्व धरोहर स्थल "भीमबेटका शैलाश्रय" और कई अन्य स्थल जैसे गिन्नौरगढ़ का किला, PoW कैंप, केरी महादेव, झोलियापुर बांध आदि शामिल हैं।

- वनस्पति और जीव:

- रातापानी में शुष्क पर्णपाती और आर्द्र पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाते हैं। इस वन के लगभग 55 प्रतिशत क्षेत्र पर सागौन के वृक्ष मौजूद हैं।

- प्रमुख प्राणियों में बाघ, तेंदुआ, भालू, लकड़बग्घा, चित्तीदार हिरण, सांभर हिरण आदि शामिल हैं।

भारत में टाइगर रिज़र्व घोषित करने की प्रक्रिया

- राज्य सरकारें वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V के प्रावधानों के अनुसार टाइगर रिजर्व अधिसूचित करती हैं। इसके लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) से सलाह ली जाती है।

- अधिसूचना में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं:

- राज्य से प्रस्ताव प्राप्त होना;

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V के अंतर्गत NTCA विस्तृत विवरणों की मांग करते हुए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी देता है;

- NTCA समुचित जांच के बाद राज्य को प्रस्ताव की सिफारिश करता है;

- राज्य सरकार संबंधित क्षेत्र को टाइगर रिज़र्व के रूप में अधिसूचित करती है।

Article Sources

1 sourceराष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) ने माधव राष्ट्रीय उद्यान को मध्य प्रदेश के नवीनतम टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दे दी है।

- NTCA प्रोजेक्ट टाइगर को प्रशासित करने के लिए एक वैधानिक निकाय है। इसका गठन 2006 में संशोधित वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WPA), 1972 के तहत किया गया था।

माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में

- अवस्थिति: यह मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में शिवपुरी जिले (ऊपरी विंध्य पर्वत) में स्थित है।

- पृष्ठभूमि:

- यह क्षेत्र मुगल सम्राटों और ग्वालियर के महाराजाओं की शिकारगाह था। आजादी के बाद 1958 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था।

- जीव-जंतु: बाघ, नीलगाय, चिंकारा, चीतल, सांभर, बार्किंग डियर, तेंदुआ, भेड़िया, सियार, लोमड़ी, जंगली कुत्ता, जंगली सुअर आदि।

- वनस्पति: उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती मिश्रित वन के साथ-साथ शुष्क कांटेदार वन भी पाए जाते हैं।

- अन्य विशेषता: इस राष्ट्रीय उद्यान में साख्य सागर और माधव सागर नामक दो झीलें हैं।

- मड़ीखेड़ा बांध उद्यान के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित है।

Article Sources

1 sourceनए शोध से पता चलता है कि डेनाली फॉल्ट के समानांतर तीन साइट्स किसी समय लघु संयुक्त भूगर्भिक स्थलाकृति थी।

- अवस्थिति: डेनाली फॉल्ट अलास्का (संयुक्त राज्य अमेरिका) में स्थित एक प्रमुख स्ट्राइक-स्लिप फॉल्ट है। यह प्रशांत महासागर की रिंग ऑफ फायर पेटी की व्यापक टेक्टॉनिक गतिशीलता का हिस्सा है।

फॉल्ट (भ्रंश) और उसके प्रकार:

- भ्रंश पृथ्वी की भूपर्पटी की चट्टानों में तीव्र दरार है।

- प्रकार:

- नॉर्मल फॉल्ट: यह तब बनता है, जब फॉल्ट के ऊपर की चट्टान नीचे की चट्टान के सापेक्ष नीचे की ओर खिसकती है।

- रिवर्स फॉल्ट: इसमें फॉल्ट प्लेन के ऊपर स्थित चट्टान का ब्लॉक और ऊपर की ओर हो जाता है और नीचे के ब्लॉक के ऊपर चला जाता है।

- स्ट्राइक-स्लिप फॉल्ट: यह तब बनता है, जब दो प्लेट्स क्षैतिज रूप से (हॉरिजॉन्टली) एक-दूसरे से आगे बढ़ती हैं।

- ओब्लिक स्लिप फॉल्ट: इस भ्रंश के दोनों तरफ एक-एक ब्लॉक्स एक साथ दो अलग-अलग दिशाओं में संचालित होते हैं तथा स्ट्राइक-स्लिप घटक के साथ नॉर्मल या रिवर्स फॉल्टिंग दोनों को जोड़ते हैं।

Article Sources

1 sourceहाल ही में, हवाई के बिग आइलैंड पर किलाऊआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है।

- ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान उत्सर्जित गैसों का लगभग 99% हिस्सा जलवाष्प (H2O), कार्बन डाइऑक्साइड (CO2), और सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) से बना होता है।

- शेष 1% में अल्प मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड आदि शामिल होते हैं।

किलाऊआ ज्वालामुखी के बारे में

- यह विश्व में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है।

- स्थान: यह USA के हवाई द्वीप के बिग आइलैंड के दक्षिण-पूर्वी भाग में स्थित है।

- विशेषताएं:

- ज्वालामुखी का शिखर ढहकर एक काल्डेरा (एक विस्तृत और उथला गड्ढा) बन गया है।

- इसकी ढलानें हवाई के वोल्केनो नेशनल पार्क में स्थित ज्वालामुखी मौना लोआ के साथ लगती हैं।

Article Sources

1 source“स्पंज सिटीज़” की नई अवधारणा और इस अनुरूप शहरों का विकास शहरी बाढ़ की समस्या से निपटने का एक प्रभावी तरीका है।

स्पंज सिटी के बारे में:

- स्पंज सिटी वास्तव में शहरी विकास की संधारणीय पद्धति है। इसमें बाढ़ नियंत्रण, जल संरक्षण, जल गुणवत्ता सुधार और प्राकृतिक पारिस्थितिकी-तंत्र संरक्षण के लिए संधारणीय तरीका अपनाया जाता है।

- उदाहरण के लिए- हरित छतें, कृत्रिम आर्द्रभूमियां (Constructed wetlands), वृक्ष आवरण में वृद्धि आदि।

- स्पंज सिटीज़ के लाभ:

- ये वायु की आद्रता बढ़ाती हैं;

- शहरी सूक्ष्म जलवायु यानी स्थानीय जलवायु को प्रभावित करती हैं; तथा

- लोक स्वास्थ्य जोखिमों को कम करती हैं।

- दुनिया भर में स्पंज सिटीज़ के उदाहरण:

- अल्बानिया में तिराना शहर वायु को स्वच्छ रखने के लिए एक रिंग फॉरेस्ट बना रहा है;

- बर्लिन में हरित छतों और वर्टिकल गार्डन्स को बढ़ावा दिया जा रहा है।