परिचय

हाल ही में, अरविंद केजरीवाल बनाम CBI मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की निरंतर हिरासत से अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। इसी तरह के अन्य संबंधित निर्णयों के जरिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत को बरकरार रखा है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद (Bail As Rule And Jail As Exception)। इसके साथ ही, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पवित्र स्वरूप को रेखांकित किया गया है।

लिबर्टी यानी स्वाधीनता के बारे में

- लिबर्टी का आशय उस स्थिति या परिस्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति बाहरी शक्तियों द्वारा अनुचित प्रतिबंध या दबाव के बिना अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है।

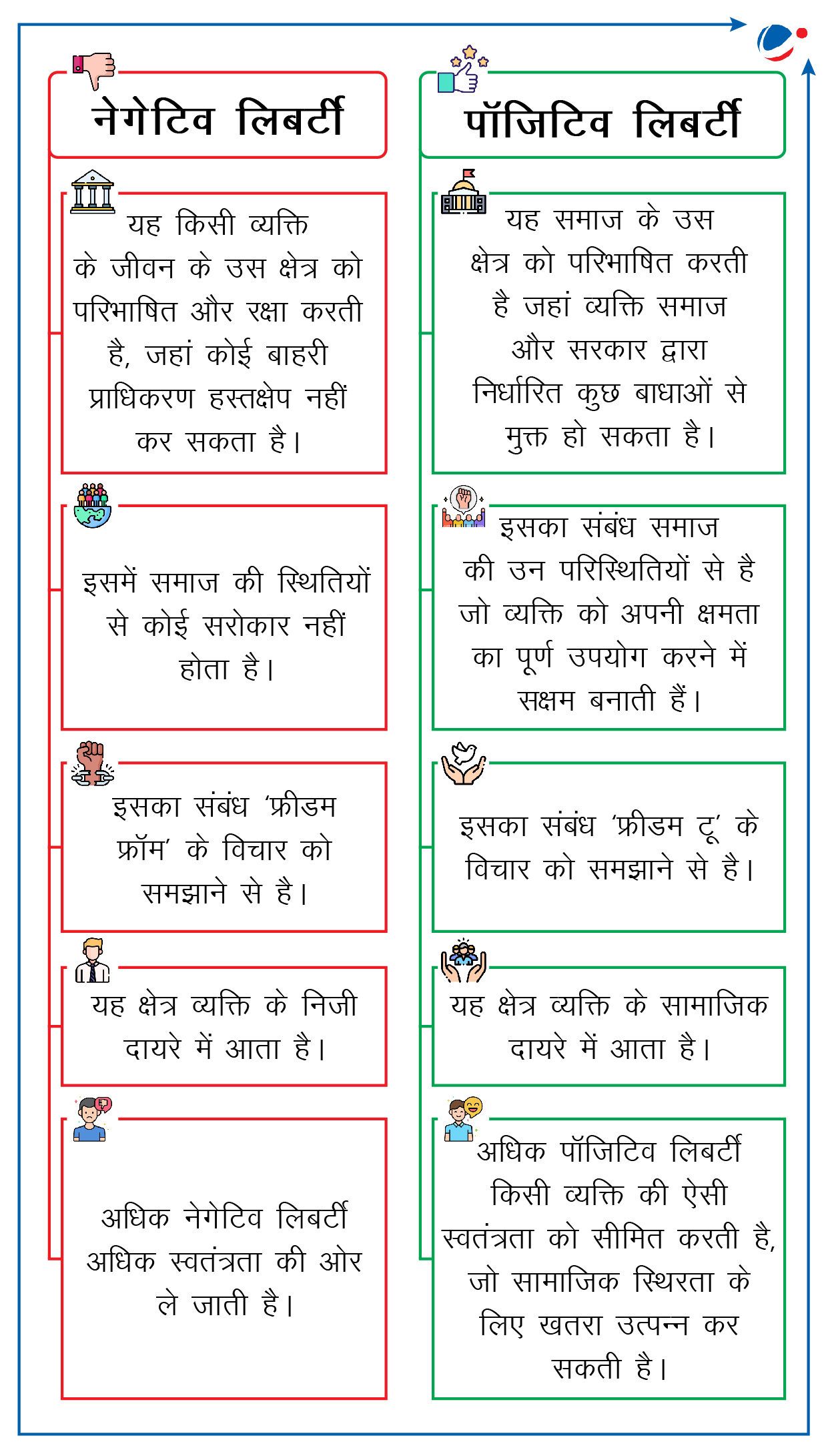

- यहां पर लिबर्टी या स्वाधीनता की अवधारणा के दो पहलू दिए गए हैं (इन्फोग्राफिक्स देखें)।

- स्वाधीनता पर प्रतिबंध (Constraints on Liberty): स्वाधीनता पर प्रतिबंध बलपूर्वक या सरकार द्वारा कानूनों के जरिए लगाया जा सकता है। साथ ही, यह सामाजिक तथा आर्थिक असमानता के कारण भी उत्पन्न हो सकता है।

- स्वाधीनता पर प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों?: समाज में लोगों के विचार और राय भिन्न होते हैं। साथ ही, संसाधनों पर नियंत्रण को लेकर भी प्रतिस्पर्धा और संघर्ष होता रहता है।

- इसलिए, सभी समाजों में कुछ नियंत्रण भी आवश्यक होते हैं, ताकि मतभेदों पर चर्चा तथा विमर्श किया जा सके और कोई समूह अपने विचारों को किसी अन्य समूह के ऊपर आरोपित न करे। हालांकि, ये प्रतिबंध तार्किक और उचित होने चाहिए।

- स्वाधीनता पर प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों?: समाज में लोगों के विचार और राय भिन्न होते हैं। साथ ही, संसाधनों पर नियंत्रण को लेकर भी प्रतिस्पर्धा और संघर्ष होता रहता है।

स्वाधीनता से जुड़े नैतिक फ्रेमवर्क

- जॉन स्टुअर्ट मिल का "हानि सिद्धांत (Harm principle)": मिल ने स्वाधीनता के उपयोग में राज्य द्वारा न्यूनतम हस्तक्षेप किए जाने की वकालत करते हुए कहा कि "किसी भी सभ्य समाज में किसी व्यक्ति पर विधिक रूप से शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है, जब वह दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा हो।" इसे ही 'हानि सिद्धांत' कहा जाता है।

- प्रतिबंधों की सीमाएं: मिल के अनुसार, राज्य या समाज को किसी व्यक्ति के स्वयं से जुड़े कार्यों को प्रतिबंधित करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इनका प्रभाव केवल उसी व्यक्ति पर पड़ता है।

- हालांकि, यदि किसी कार्य का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है, तो उस पर नियंत्रण लगाया जा सकता है।

- उदाहरण के लिए- नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ वाद में, सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध न ठहराने का निर्णय लिया था, क्योंकि यह स्वयं से जुड़ा कार्य (Self-regarding action) था। कोर्ट ने इस फैसले के समर्थन में मिल के "हानि सिद्धांत" का उल्लेख किया।

- प्रतिबंधों की सीमाएं: मिल के अनुसार, राज्य या समाज को किसी व्यक्ति के स्वयं से जुड़े कार्यों को प्रतिबंधित करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इनका प्रभाव केवल उसी व्यक्ति पर पड़ता है।

- स्वाधीनता और अधिकार (Liberty and Rights): स्वाधीनता अधिकारों से गहराई से जुड़ी हुई होती है क्योंकि अधिकारों का उचित प्रवर्तन राज्य के नागरिकों को वैध स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।

- सिद्धांत-आधारित रूपरेखा: अधिकारों की रूपरेखा नैतिक सिद्धांतों और मानवाधिकारों पर आधारित स्वतंत्रता पर जोर देती है, जो कभी-कभी एक-दूसरे के विरोधाभासी होते हैं।

- इसके अनुसार, नागरिक स्वाधीनता सकारात्मक कानूनों जैसे कि कानूनी अधिकारों पर निर्भर करती है।

- सिद्धांत-आधारित रूपरेखा: अधिकारों की रूपरेखा नैतिक सिद्धांतों और मानवाधिकारों पर आधारित स्वतंत्रता पर जोर देती है, जो कभी-कभी एक-दूसरे के विरोधाभासी होते हैं।

- इजाया बर्लिन का नैतिक बहुलवाद (Isaiah Berlin's Ethical Pluralism): यह एक राजनीतिक और दार्शनिक सिद्धांत है। इसके तहत यह माना जाता है कि ऐसे कई वस्तुनिष्ठ मूल्य और सिद्धांत मौजूद हैं, जो मानवता के मूल तत्व के रूप में मौजूद हैं।

- बर्लिन का मूल्य बहुलवाद सकारात्मक स्वाधीनता और नकारात्मक स्वाधीनता दोनों को मौलिक मानव मूल्य के रूप में महत्वपूर्ण मानता है।

स्वाधीनता से जुड़े संवैधानिक फ्रेमवर्क

|

प्रमुख हितधारक | ||

हितधारक | भूमिका/ हित | नैतिक विचार |

व्यक्ति |

|

|

समाज |

|

|

सरकार |

|

|

न्यायपालिका |

|

|

नागरिक समाज |

|

|

स्वाधीनता से जुड़े नैतिक मुद्दे

- स्वाधीनता बनाम सुरक्षा: व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के बीच सही संतुलन बनाना एक नैतिक चुनौती है।

- गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम {Unlawful Activities (Prevention) Act: UAPA} और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) जैसे कानूनों की इस आधार पर आलोचना की जाती है कि वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अंकुश लगाते हैं। हालांकि, इन कानूनों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक माना जाता है।

- हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करना सही नहीं है, भले ही ऐसा एक दिन के लिए ही किया गया हो।

- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम घृणास्पद अभिव्यक्ति: सोशल मीडिया का उपयोग बढ़ने से घृणास्पद वाक् और गलत सूचनाओं में वृद्धि हुई है। हालांकि, घृणास्पद अभिव्यक्ति वास्तव में क्या है, यह किसी कानून के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है।

- इस प्रकार, यह काफी हद तक कार्यान्वयन अधिकारियों की व्याख्या पर निर्भर करता है। इसके परिणामस्वरूप कुछ मामलों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया जाता है, जबकि कुछ अन्य सामान मामलों में वास्तविक घृणास्पद भाषणों के लिए दंड नहीं दिया जाता है।

- सांस्कृतिक परंपराएं बनाम महिला अधिकार: महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को अक्सर समाज की पितृसत्तात्मक संरचना के कारण प्रतिबंधों, सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है। साथ ही, उन्हें मौलिक अधिकारों से वंचित भी रहना पड़ता है।

- सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान करने एवं महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करने के बीच संतुलन बनाना एक नैतिक चुनौती बनी हुई है।

- निजता बनाम निगरानी का अधिकार: सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। हालांकि, नागरिकों के डेटा को सरकारी संस्थाओं एवं निजी क्षेत्रक द्वारा कैसे एकत्रित, भंडारित और उपयोग किया जाता है, इस पर चिंताएं बनी हुई है।

- सरकार के लिए नैतिक दुविधा यह है कि व्यक्तिगत एवं निजता के अधिकार का उल्लंघन किए बिना कैसे सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सुशासन प्रदान किया जाए।

- आर्थिक असमानता बनाम स्वाधीनता: स्वाधीनता को प्रायः आर्थिक स्वतंत्रता से जोड़ा जाता है, क्योंकि सक्षम समाज में इसका अर्थ अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने का अवसर भी होता है।

- हालांकि, आर्थिक असमानता गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, जल, स्वच्छता और विद्युत जैसी बुनियादी अवसंरचना सेवाओं तक पहुंच को सीमित करती है। इससे अवसर का लाभ उठाने में बाधा पहुँचती है।

निष्कर्ष

स्वाधीनता की अवधारणा बहुआयामी होती है, जिसमें व्यक्तिगत स्वायत्तता और दूसरों को नुकसान से बचाने की नैतिक जिम्मेदारी दोनों शामिल होती है। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार इस विचार को पुष्ट किया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोपरि है। दार्शनिक रूप से, जॉन स्टुअर्ट मिल का हानि सिद्धांत यह समझने के लिए एक महत्वपूर्ण रूपरेखा प्रदान करता है कि स्वतंत्रता को कब और क्यों वैध रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। साथ ही, ये सभी दृष्टिकोण हमें याद दिलाते हैं कि स्वाधीनता, मौलिक होते हुए भी, किसी भी लोकतांत्रिक समाज में न्याय और निष्पक्षता के साथ संतुलित होनी चाहिए।

अपनी नैतिक अभिक्षमता का परीक्षण कीजिएएक जिला मजिस्ट्रेट के रूप में, पुलिस ने आपसे एक बड़े राजनीतिक कार्यकर्ता को निवारक निरोध कानूनों के तहत हिरासत में लेने की अनुमति मांगी है। कार्यकर्ता कुछ सरकारी नीतियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित कर रहा है, जिसके बारे में पुलिस का तर्क है कि इससे अशांति फ़ैल सकती है और लोक व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। हालांकि, वह कार्यकर्ता किसी भी हिंसा जैसी गतिविधि में शामिल नहीं रहा है और विरोध प्रदर्शन अब तक काफी हद तक शांतिपूर्ण रहे हैं। ठीक उसी समय, कार्यकर्ता की कानूनी टीम संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अपने अधिकार पर जोर देते हुए एक याचिका प्रस्तुत करती है। उनका तर्क है कि कोई भी निवारक निरोध इन संवैधानिक अधिकारों का अन्यायपूर्ण तरीके से उल्लंघन होगा और विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र में सार्वजनिक असंतोष की एक वैध अभिव्यक्ति है। उपर्युक्त केस स्टडी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

|