इसरो ने PSLV-C59 रॉकेट से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा-3 उपग्रहों को लॉन्च किया।

PSLV-C59 के बारे में

- PSLV-C59 ने प्रोबा-3 मिशन को एक अत्यधिक दीर्घवृत्ताकार कक्षा (Highly Elliptical Orbit) में सफलतापूर्वक स्थापित किया है। यह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) का एक समर्पित वाणिज्यिक मिशन था।

- इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC-SHAR) से लॉन्च किया गया है।

- यह 2001 में प्रोबा-1 मिशन के बाद यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का भारत से किया गया पहला प्रक्षेपण है।

- ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV) तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है।

- यह चार चरणों वाला यान है, जिसमें एक से अधिक उपग्रहों को अलग-अलग कक्षाओं में स्थापित करने की क्षमता है।

प्रोबा-3 मिशन

- यह एक इन-ऑर्बिट डेमोंस्ट्रेशन (IOD) मिशन है।

- उद्देश्य: एक अभिनव सैटेलाइट फॉर्मेशन के माध्यम से सूर्य के कोरोना का निरीक्षण करना।

- यह विश्व का पहला प्रिसाइज फॉर्मेशन उड़ान मिशन है।

- इसमें दो उपग्रह एक निश्चित दूरी बनाए रखते हुए एक साथ उड़ान भरेंगे।

- फॉर्मेशन उड़ान द्वारा लक्षित कक्षीय पथ को बनाए रखा जाता है।

- इसमें कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट (CSC) और ऑकुल्टर स्पेसक्राफ्ट (OSC) शामिल हैं।

- इसमें दो उपग्रह एक निश्चित दूरी बनाए रखते हुए एक साथ उड़ान भरेंगे।

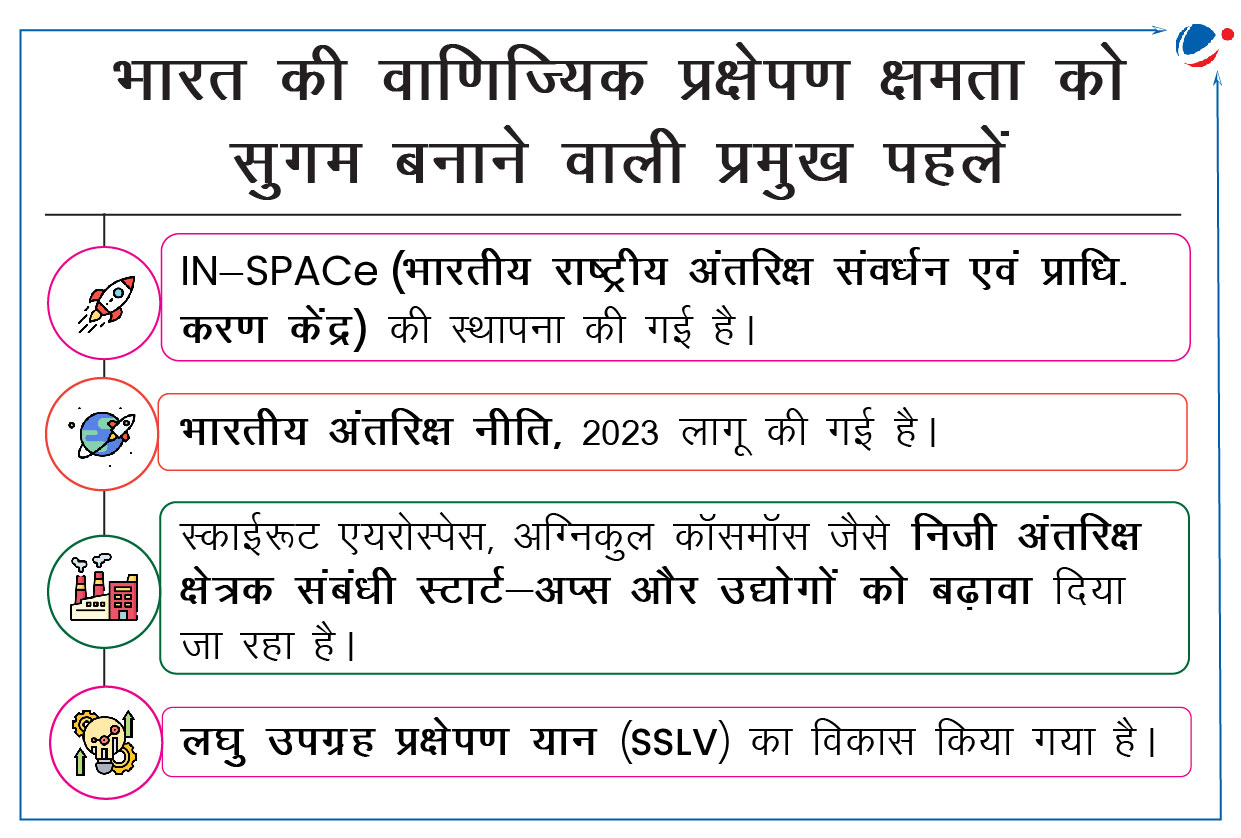

भारत के लिए वाणिज्यिक अंतरिक्ष प्रक्षेपणों के लाभ

- वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी बढ़ना: वर्तमान में, कुल वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की 2-3% हिस्सेदारी है।

- राजस्व सृजन: विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण से भारत ने 2022 तक 279 मिलियन डॉलर से अधिक का राजस्व अर्जित किया था।

- सॉफ्ट पावर: वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपण को सॉफ्ट पावर का एक घटक माना जाता है।

- इसे भू-राजनीतिक क्षेत्र में मजबूत कूटनीतिक संबंध बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

- अन्य: इससे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुगम हो सकता है, आदि।

न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में

|

- अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के आगामी एक्सिओम-4 मिशन के लिए चयनित भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों ने प्रशिक्षण का प्रारंभिक चरण पूरा कर लिया है।

एक्सिओम मिशन 4 (AX-4)

- Ax-4 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के लिए चौथा निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है।

- यह मिशन स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। यात्री ISS तक पहुंचने के लिए रॉकेट के जरिये प्रक्षेपित किए जाने वाले ड्रैगन अंतरिक्ष यान का उपयोग करेंगे।

- एक्सिओम मिशन को नासा और एक निजी अमेरिकी कंपनी एक्सिओम स्पेस द्वारा संयुक्त रूप से समन्वित किया गया है।

- Ax-1 पहला पूर्ण-निजी मिशन था, जिसे 2022 में लॉन्च किया गया था।

नासा के शोधकर्ताओं ने अधिक डार्क कॉमेट्स यानी ओउमुआमुआ जैसे खगोलीय पिंडों की खोज की है। ओउमुआमुआ का अर्थ है- “दूर से एक दूत पहले आ रहा है।”

डार्क कॉमेट्स के बारे में

- ये ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं, जो देखने में क्षुद्रग्रहों जैसे लगते हैं, लेकिन वे धूमकेतुओं की तरह व्यवहार करते हैं। पदार्थ हेतु सतह क्षेत्र कम होने की वजह से इनकी पूंछ नहीं होती है।

- ये आमतौर पर अपनी कक्षाओं से विचलित हो जाते हैं। इस विचलन को यार्कोव्स्की इफेक्ट द्वारा नहीं समझाया जा सका है।

- यार्कोव्स्की इफेक्ट एक ऐसी परिघटना है, जो खगोलीय पिंडों के मार्ग को ऊष्मा ऊर्जा के असममित विकिरण के कारण बदल देती है।

- डार्क कॉमेट्स काफी तेजी से घूमते हैं और निकलने वाली गैस व धूल को सभी दिशाओं में फैला देते हैं, जिससे वे कम दिखाई देते हैं।

- डार्क कॉमेट्स दीर्घ व अण्डाकार पथों पर गमन करते हैं। यह पथ उन्हें सौर मंडल के सबसे दूर तक पहुंचने से पहले सूर्य के नजदीक लाता है।

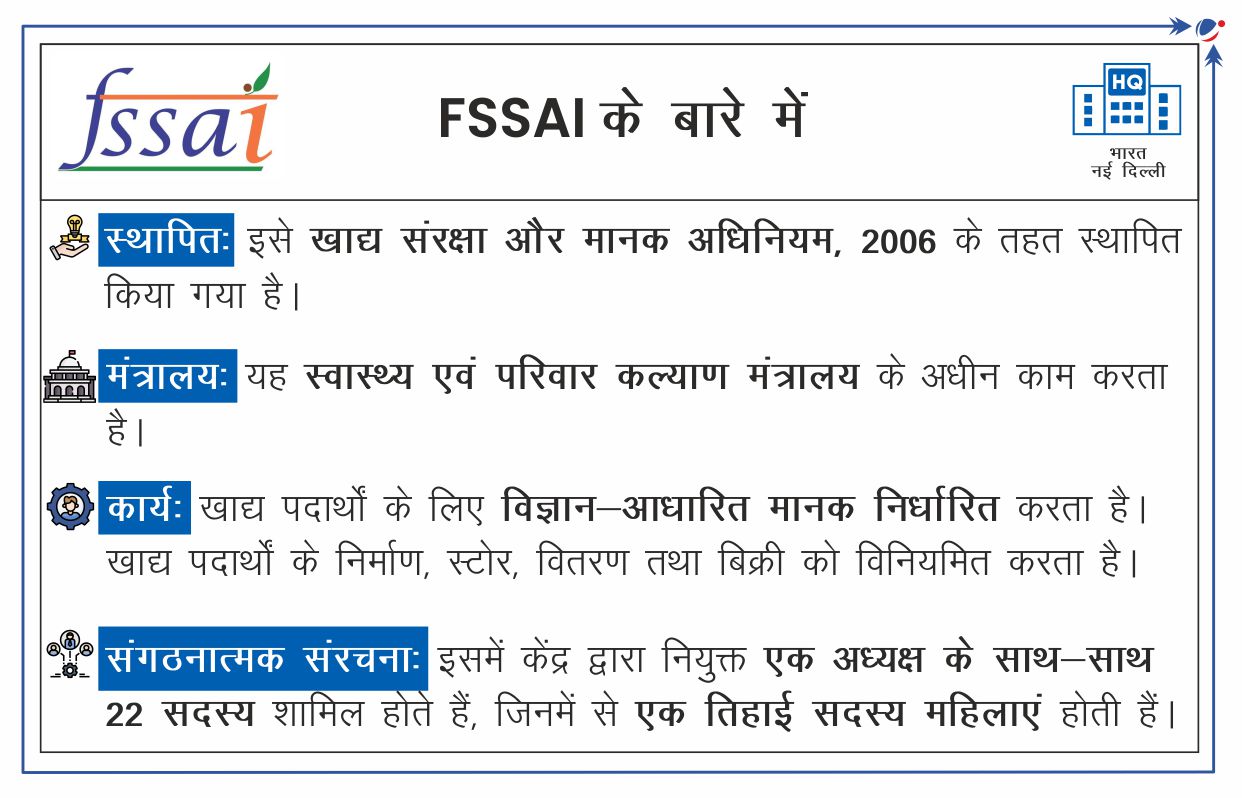

भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा जारी एडवाइजरी का उद्देश्य ऑनलाइन बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों की सुरक्षा, गुणवत्ता एवं प्रामाणिकता सुनिश्चित करना है।

एडवाइजरी के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- विनियामक अनुपालन: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा बेचे जाने वाले खाद्य उत्पाद खाद्य संरक्षा और मानक (लेबलिंग एवं प्रदर्शन) विनियम 2020 का अनुपालन करते है।

- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर किए जाने वाले सभी दावे भौतिक लेबल (फिजिकल पैकेजिंग) पर लिखे गए दावों के अनुरूप होने चाहिए, ताकि उपभोक्ताओं को गुमराह न किया जा सके।

- खाद्य संरक्षा और स्वच्छता: प्लेटफॉर्म्स को यह सुनिश्चित करने के लिए लास्ट-माइल डिलीवरी कर्मियों को प्रशिक्षित करना होगा कि डिलीवरी कर्मचारी खाद्य संरक्षा और स्वच्छता प्रथाओं में अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं।

- शेल्फ-लाइफ आवश्यकताएं: डिलीवरी के समय खाद्य उत्पादों की शेल्फ लाइफ उनकी कुल शेल्फ लाइफ की कम-से-कम 30% तक बाकी होना, या डिलीवरी के समय खाद्य उत्पादों की एक्सपायरी में कम-से-कम 45 दिन बाकी होना अनिवार्य है।

- विक्रेता की जवाबदेही: प्लेटफॉर्म्स को FSSAI लाइसेंस और विक्रेताओं के पंजीकरण नंबर तथा खाद्य व्यवसाय ऑपरेटर्स की स्वच्छता रेटिंग को प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा।

Article Sources

1 sourceकेंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने सर्पदंश (Snakebite) के मामलों और इससे होने वाली मौतों को ‘सूचित करने योग्य बीमारी’ के रूप में नामित किया है।

- इससे पहले, मंत्रालय ने सर्पदंश की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPSE) जारी की थी। इसका उद्देश्य 2030 तक सर्पदंश से होने वाली मौतों और दिव्यांगता के मामलों को आधा करना है।

सूचित करने योग्य बीमारियां क्या हैं?

- कानून के तहत ऐसी बीमारियों के किसी भी नए मामले के बारे में सरकारी अधिकारियों को सूचित करना आवश्यक है।

- किसी भी बीमारी को अधिसूचित घोषित करने और उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है।

- बीमारियों पर सूचना एकत्र होने से सरकारी एजेंसियों को बीमारी के प्रसार पर निगरानी रखने और संभावित प्रकोप की प्रारंभिक चेतावनी देने में मदद मिलती है।

- अन्य अधिसूचित बीमारियां हैं: एड्स, हेपेटाइटिस, डेंगू, आदि।

- WHO के अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों के अनुसार, बीमारी के किसी नए मामले के बारे में WHO को रिपोर्ट करना आवश्यक है।

- इससे बीमारियों के प्रसार पर वैश्विक निगरानी रखने और उस पर सलाह जारी करने में मदद मिलती है।

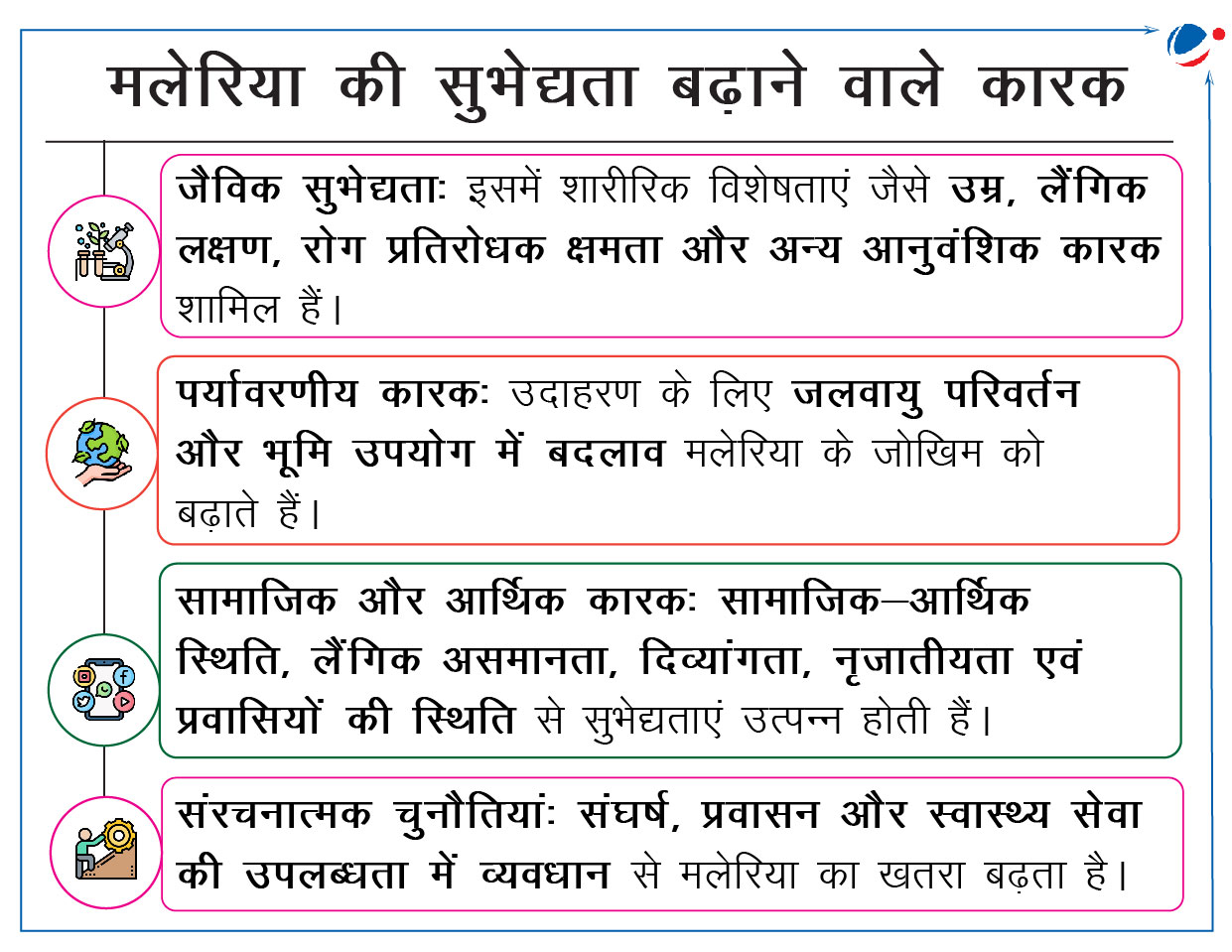

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा विश्व मलेरिया रिपोर्ट, 2024 जारी की गई।

इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:

- वैश्विक स्तर पर, मलेरिया के मामले 2023 में बढ़कर 263 मिलियन हो गए थे। मलेरिया की घटनाएं जोखिमग्रस्त प्रति 1000 की आबादी पर बढ़कर 60.4 तक हो गई हैं, जो 2022 में 58.6 थीं।

- WHO द्वारा मलेरिया के कुल वैश्विक मामलों का 94% अफ्रीकी क्षेत्र में दर्ज किया गया है।

- इस रिपोर्ट में भारत से संबंधित निष्कर्ष:

- मलेरिया के मामलों में कमी: भारत में मलेरिया के मामले 2017 के 6.4 मिलियन से घटकर 2023 में 2 मिलियन रह गए थे। यह अंतराल 69% की कमी को दर्शाता है।

- मलेरिया से होने वाली मौतों में कमी: 2017 में मलेरिया के कारण 11,100 मौतें हुई थीं, जो 2023 में घटकर 3,500 रह गई थीं। यह अंतराल 68% की कमी को दर्शाता है।

- 2024 में भारत आधिकारिक तौर पर हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट (HBHI) समूह से बाहर हो गया था।

मलेरिया के बारे में

- मलेरिया एक प्राण-घातक बीमारी है, जो प्लाज्मोडियम परजीवियों के कारण होती है। यह बीमारी संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मनुष्यों में फैलती है।

- भौगोलिक प्रसार: इसका प्रसार मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय देशों में है।

- लक्षण: बुखार, ठंड लगना, सिरदर्द, थकान आदि।

- प्लाज्मोडियम प्रजातियां: 5 प्लाज्मोडियम प्रजातियों के कारण मनुष्यों को मलेरिया होता है। ये प्रजातियां हैं- पी. फाल्सीपेरम, पी. विवैक्स, पी. मलेरिया, पी. ओवले और पी. नॉलेसी।

- इनमें से पी. फाल्सीपेरम और पी. विवैक्स मलेरिया रोग के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार हैं।

- मलेरिया की वैक्सीन:

- RTS,S/AS01 वैक्सीन: WHO ने 2021 में पहली वैक्सीन को मंजूरी दी थी।

- R21/ Matrix-M वैक्सीन: WHO ने 2023 में दूसरी वैक्सीन को मंजूरी दी थी।

मलेरिया उन्मूलन के लिए शुरू की गई पहलें

- मलेरिया के लिए WHO की वैश्विक तकनीकी रणनीति 2016-2030: यह मलेरिया से प्रभावित देशों के लिए तकनीकी फ्रेमवर्क प्रदान करती है। इसे 2021 में अपडेट किया गया था।

- भारत की राष्ट्रीय रणनीतिक योजना: मलेरिया उन्मूलन 2023-27 पर लक्षित है।

- आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) मच्छरों के बारे में: प्रभावी मच्छर नियंत्रण के उद्देश्य से इन्हें प्रयोगशाला में बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। इन मच्छरों में दो प्रकार के जीन होते हैं:

- सेल्फ-लिमिटिंग जीन: यह जीन मादा मच्छर संततियों (offsprings) को वयस्क अवस्था तक जीवित रहने से रोकता है।

- फ्लोरोसेंट मार्कर जीन: इस जीन से युक्त मच्छर एक विशेष लाल बत्ती के नीचे चमकता है, जिससे उसकी पहचान संभव हो जाती है।

एक अध्ययन में बताया गया है कि सिंगल-यूज प्लास्टिक बॉटल्स (SUPBs) से निकलने वाले नैनोप्लास्टिक्स एंटीबायोटिक प्रतिरोध (AR) के प्रसार में योगदान करते हैं।

अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- नैनोप्लास्टिक्स और सूक्ष्मजीव मानव आंत सहित अलग-अलग परिवेश में सह-अस्तित्व में रहते हैं।

- पॉलीएथिलीन टेरिफ्थेलैट बॉटल-डिराइव्ड नैनोप्लास्टिक (PBNP) हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर (HGT) प्रक्रिया के माध्यम से अलग-अलग प्रजातियों के मध्य जीन ट्रांसफर को संभव कर सकता है। जैसे- ई. कोलाई से लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस में जीन ट्रांसफर। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, मानव आंत माइक्रोबायोटा में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण लाभकारी बैक्टीरिया है।

- HGT जीवों के बीच आनुवंशिक सूचना या सामग्री के संचलन की प्रक्रिया है। यह संचलन पारंपरिक वंशानुगत स्थानांतरण (माता-पिता से संतान तक) से भिन्न है।

- PBNPs के माध्यम से एंटीबायोटिक प्रतिरोध (AR) जीन स्थानांतरण की सुविधा के दो मुख्य तंत्र निम्नलिखित हैं:

- डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन पाथवे: इसमें PBNPs भौतिक वाहक की भूमिका निभाते हैं, जिसके तहत वे AR प्लाज्मिड को बैक्टीरिया झिल्ली में ले जाते हैं।

- आउटर मेम्ब्रेन वेसिकल (OMV)- इंड्यूस्ड ट्रांसफर पाथवे: इसमें PBNPs ऑक्सीडेटिव तनाव उत्पन्न करते हैं। यह तनाव बैक्टीरिया की सतहों को नुकसान पहुंचाता है। इससे OMV स्राव बढ़ता है, जिससे जीन स्थानांतरण में आसानी होती है।

नैनोप्लास्टिक्स के बारे में

- नैनोप्लास्टिक्स सिंथेटिक या अत्यधिक संशोधित प्राकृतिक पॉलिमर के ठोस कण होते हैं। इनका आकार 1 nm (नैनोमीटर) और 1000 nm के बीच होता है।

- स्रोत: प्राथमिक स्रोत जैसे सौंदर्य प्रसाधन, पेंट, दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स, और द्वितीयक स्रोत जैसे- माइक्रोप्लास्टिक के टूटने और विखंडन से उत्पन्न होते हैं।

- प्रभाव: ये आकार में छोटे होने के कारण, नैनोप्लास्टिक्स कोशिकाओं और ऊतकों में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। ये मुख्यतः मानव रक्त, यकृत और फेफड़ों की कोशिकाओं तथा प्रजनन ऊतकों में पाए गए हैं।

Article Sources

1 sourceअध्ययनों से पता चला है कि ecDNA किस प्रकार कैंसर की प्रगति और दवा प्रतिरोध को बढ़ाता है।

एक्स्ट्राक्रोमोसोमल DNA (ecDNA) के बारे में

- ये गुणसूत्रों से अलग होकर नाभिक में स्वतंत्र रूप से मौजूद रहते हैं। ये सूक्ष्म चक्रीय DNA खंड हैं।

- उत्पत्ति: ये DNA क्षति (जैसे, क्रोमोथ्रिप्सिस) या DNA प्रतिकृति के दौरान त्रुटियों के कारण निर्मित होते है।

- कैंसर में ecDNA की भूमिका:

- यह कुछ ट्यूमर प्रकारों में 90% तक पाया जाता है। इन ट्यूमर्स के प्रकारों में ब्रेन ट्यूमर, लिपोसारकोमा और स्तन कैंसर शामिल हैं।

- ecDNA में प्रायः अनेक ऑन्कोजीन होते हैं, जो ट्यूमर वृद्धि और दवा प्रतिरोध को बढ़ावा देते हैं।

- ऑन्कोजीन उत्परिवर्तित जीन होते हैं। ये कैंसर उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं तथा ट्यूमर के विकास को सक्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

हाल ही में, रवांडा में मारबर्ग वायरस रोग (MVD) के प्रकोप से कम-से-कम 15 लोगों की मौत हो गई है और कम-से-कम 66 लोग इसके वायरस से संक्रमित हैं।

MVD या मारबर्ग हेमोरेजिक फीवर (रक्तस्रावी बुखार) के बारे में

- कारक: ऑर्थोमारबर्गवायरस मारबर्गेंस प्रजाति के मारबर्ग वायरस (MARV) और रेवन वायरस (RAVV) हैं।

- मानव को MVD संक्रमण रूसेटस फ्रूट बैट्स विशेष रूप से इजिप्शियन फ्रूट बैट्स (रूसेटस एजिपियाकस) की बसावट वाली खानों या गुफाओं में लंबे समय तक काम करते रहने से होता है।

- संक्रमण का प्रसार: मानव-से-मानव में संक्रमण का प्रसार मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के रक्त, शरीरिक स्राव, अंगों, या अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के सीधे संपर्क (क्षतिग्रस्त त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली के माध्यम से) में आने से होता है।

- लक्षण: मारबर्ग बुखार के लक्षण अचानक शुरू होते हैं, जैसे- तेज बुखार, तेज सिरदर्द, तीव्र घबराहट, मांसपेशियों में ऐंठन और दर्द आदि।

यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल और UKAEA के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली कार्बन-14 डायमंड बैटरी बनाई है। यह बैटरी संधारणीय ऊर्जा का स्रोत है, जो हज़ारों सालों तक कार्य कर सकती है।

डायमंड बैटरी के बारे में

- इसमें मानव-निर्मित हीरे का उपयोग किया गया है। यह बिजली पैदा करने के लिए कार्बन-14 के रेडियोएक्टिव क्षेत्र का उपयोग करती है।

- कार्बन-14 रेडियोकार्बन डेटिंग में इस्तेमाल किया जाने वाला एक आइसोटोप है।

- कार्बन-14 की अर्द्ध-आयु (हाफ लाइफ) लगभग 5,730 साल है।

- कार्बन-14 रेडियोकार्बन डेटिंग में इस्तेमाल किया जाने वाला एक आइसोटोप है।

- सोलर पैनल की तरह, यह बैटरी भी ऊर्जा को परिवर्तित करती है। हालांकि, यह बैटरी प्रकाश की बजाय रेडियोएक्टिव क्षय के तेज़ गति वाले इलेक्ट्रॉन्स का उपयोग करती है।

- इस पर हीरे की लेप चढ़ाई गई है। यह कम दूरी के विकिरण को सुरक्षित तरीके से अवशोषित करती है, और बिना लीकेज के कम क्षमता वाली बिजली पैदा करती है।

संभावित उपयोग

- यह बैटरी पेसमेकर, श्रवण यंत्र और नेत्र संबंधी डिवाइसेज को बिजली प्रदान कर सकती है।

- यह अंतरिक्ष मिशनों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यह सैटेलाइट्स को लंबे समय तक बिजली प्रदान कर सकती है।

- यह परमाणु अपशिष्ट से कार्बन-14 को निकालकर रेडियोएक्टिविटी और भंडारण लागत कम कर सकती है। इससे परमाणु अपशिष्ट का बेहतर तरीके से प्रबंधन सुनिश्चित हो सकता है।

Article Sources

1 sourceवस्त्र मंत्रालय द्वारा मिल्कवीड फाइबर सहित नए प्राकृतिक रेशों में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

मिल्कवीड फाइबर के बारे में

- यह एक अनोखा प्राकृतिक रेशा है। इसे मिल्कवीड पौधों (एस्क्लेपियास सिरिएका एल) के बीज कोष से प्राप्त किया जाता है।

- यह पौधा उत्तरी अमेरिका का स्थानिक पादप है। भारत में यह राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु में जंगली पौधे के रूप में पाया जाता है।

- गुण: इसमें तैलीय पदार्थ और लिग्निन होता है, जो इसे कताई के लिए बहुत भंगुर बनाता है। लिग्निन विशेष रूप से पादपों की कोशिकाओं व कोशिका भित्तियों में पाया जाता है।

- इसमें एम्फीफिलिक गुणों को दिखाने वाली सामग्री पाई जाती है, जो हाइड्रोफिलिक (जल को अवशोषित करने वाले) और हाइड्रोफोबिक (जल-विकर्षक/ प्रतिरोधी) दोनों गुणों को प्रदर्शित कर सकती है।

- उपयोग: इसका अवशोषक सामग्री, जल-सुरक्षा उपकरण (लाइफ जैकेट और बेल्ट) आदि के निर्माण में उपयोग किया जाता है।

Article Sources

1 sourceकेंद्रीय परिवहन मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के नागपुर-मनसर बाईपास सेक्शन पर बायो-बिटुमेन से बने भारत के पहले राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया।

- बिटुमेन कच्चे तेल के आसवन से प्राप्त एक काला पदार्थ है। यह चिपचिपा होता है।

- इसका उपयोग मुख्य रूप से सड़क बनाने और जलरोधक बनाने में किया जाता है।

बायो-बिटुमेन के बारे में

- यह कार्बनिक तत्वों से बना होता है। इस तरह यह बिटुमेन का पेट्रोलियम-मुक्त विकल्प है।

- बायो-बिटुमेन के उदाहरण हैं: बायो-चार, पराली, लिगिन, बायो-ऑयल, आदि।

- इसका उपयोग बिटुमेन के बदले या फिर बाइंडर मिश्रण में बिटुमेन की मात्रा को कम करने के लिए किया जा सकता है।

- लाभ: बिटुमेन के आयात में कमी आएगी, पराली जलाने की समस्या से निजात मिलेगी, बायो-इकॉनमी को बढ़ावा मिलेगा, आदि।

- सड़क निर्माण के लिए अन्य संधारणीय तरीके: कॉपर स्लैग, जियोटेक्सटाइल, कोल्ड अस्फाल्ट मिश्रण, आदि।

Article Sources

1 sourceFSSAI ने पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर को 'हाई रिस्क फूड’ श्रेणी में वर्गीकृत किया है।

हाई रिस्क फूड के बारे में

- हाई रिस्क फूड का आशय खाने के लिए तैयार ऐसे खाद्य पदार्थों से हैं, जिनमें रोगजनक बैक्टीरिया का गुणन होता हैं। इसके अलावा, यह फूड सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है।

- इनमें डेयरी उत्पाद जैसे- पोल्ट्री सहित मांस उत्पाद; मछली और मछली उत्पाद, आदि शामिल हैं।

- हाई रिस्क फूड श्रेणी के अंतर्गत आने वाले खाद्य उत्पादों को अनिवार्य जोखिम-आधारित निरीक्षण के अधीन किया जाता है।

- हाई रिस्क वाली खाद्य श्रेणियों के तहत सभी केंद्रीय लाइसेंस प्राप्त विनिर्माता/ प्रोसेसर्स को प्रतिवर्ष FSSAI द्वारा मान्यता प्राप्त खाद्य सुरक्षा ऑडिटिंग एजेंसी द्वारा अपने व्यवसाय का ऑडिट करवाना होगा।