GST परिषद की 55वीं बैठक (55TH GST COUNCIL MEETING)

राजस्थान के जैसलमेर में वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की 55वीं बैठक आयोजित की गई।

- इस बैठक में कर की दरों में बदलाव करने; व्यापार करना आसान बनाने तथा GST के तहत नियमों के अनुपालन को सरल बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

55वीं GST परिषद की मुख्य सिफारिशें

- जीन थेरेपी को GST से पूरी छूट दी गई है।

- थर्ड पार्टी मोटर वाहन प्रीमियम से जनरल इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना निधि में अंशदान को GST से छूट दी गई है।

- फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (FRK) पर GST दर को कम करके 5% कर दिया गया है।

- अन्य निर्णय

- काली मिर्च और किशमिश: अगर ताजा हरी या सूखी काली मिर्च और किशमिश की सप्लाई किसान से होती है, तो उस पर कोई GST नहीं लगाया जाएगा।

- पॉपकॉर्न: जब पॉपकॉर्न को चीनी के साथ मिलाया जाता है (जैसे कारमेल पॉपकॉर्न), तो उस पर 18% GST लगेगा।

- Tags :

- जीन थेरेपी

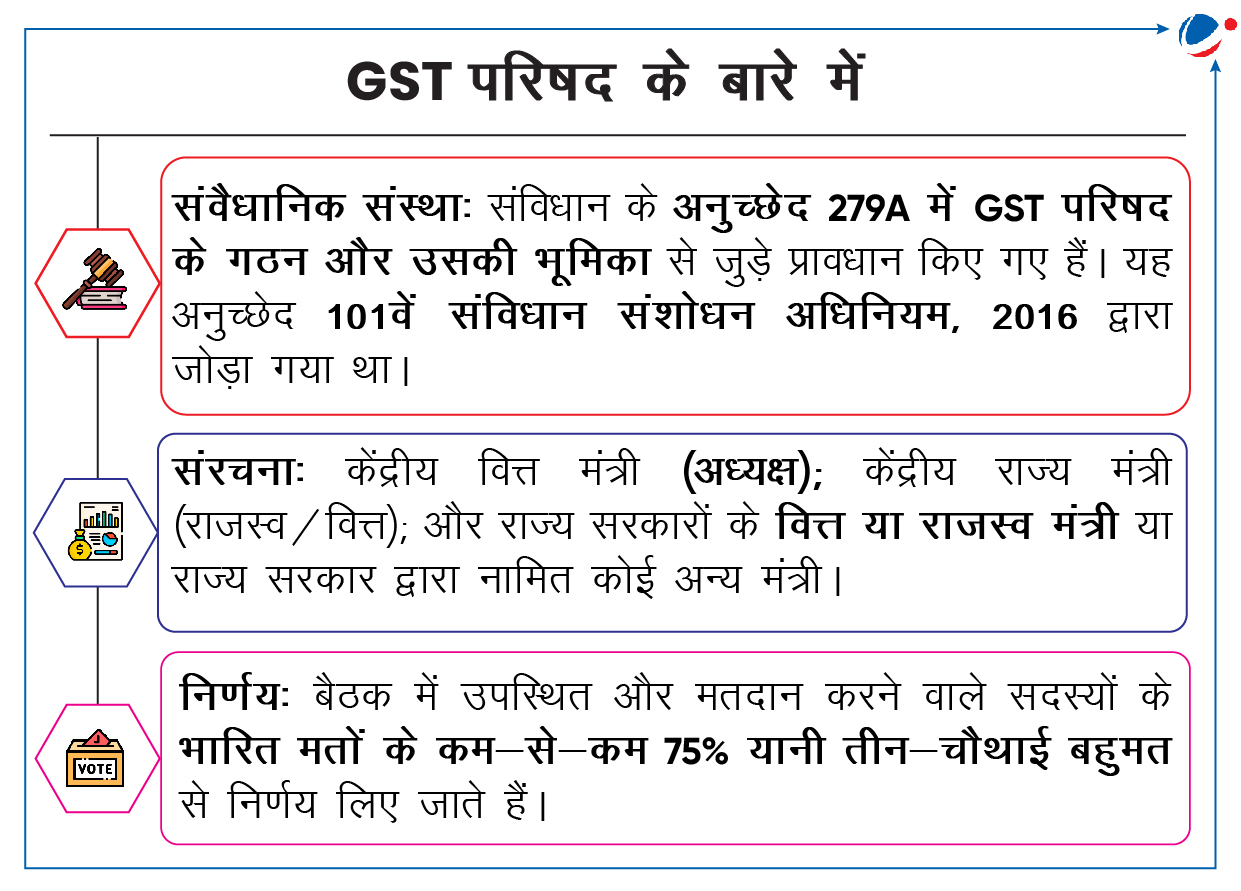

- GST परिषद

Articles Sources

अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक {ALL-INDIA HOUSE PRICE INDEX (HPI)}

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना त्रैमासिक आवास मूल्य सूचकांक (AHPI) जारी किया।

- HPI: इसमें वित्त-वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 4.3% की वृद्धि हुई है, जो पिछली तिमाही में 3.3% थी।

- HPI के तहत बेंगलुरु में सबसे अधिक 8.8% की वृद्धि देखी गई है, जबकि कानपुर में -2.0% की गिरावट देखी गई है।

अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक के बारे में

- आधार वर्ष: 2010-11 = 100.

- डेटा स्रोत: 10 प्रमुख शहरों के पंजीकरण प्राधिकरणों से प्राप्त ट्रांजेक्शन डेटा।

- कवर किए गए शहर: अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई आदि।

- Tags :

- भारतीय रिजर्व बैंक

- आवास मूल्य सूचकांक

उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (CONSUMER CONFIDENCE SURVEY: CCS)

RBI के नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था, रोजगार और व्यय में उपभोक्ताओं का विश्वास कमजोर हुआ है।

उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (CCS) के बारे में

- यह अर्थव्यवस्था और व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति के बारे में आशाजनक या निराशाजनक तस्वीर प्रस्तुत करने वाला एक आर्थिक संकेतक है।

- यह उपभोक्ता के नजरिये से अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करता है। उच्च विश्वास आम तौर पर उपभोक्ता व्यय में वृद्धि का संकेतक होता है।

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) प्रत्येक दो महीनों पर CCS के माध्यम से उपभोक्ता विश्वास को मापता है।

- CCS उपभोक्ताओं के फीडबैक को निम्नलिखित दो सूचकांकों के माध्यम से मापता है:

- वर्तमान स्थिति सूचकांक (Current Situation Index: CSI): इसके तहत पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान में अर्थव्यवस्था, रोजगार और कीमतों के बारे में उपभोक्ताओं की प्रतिक्रियाओं को मापा जाता है।

- भविष्य की अपेक्षा सूचकांक (Future Expectation Index: FEI): इसमें एक साल आगे के बारे में अर्थव्यवस्था, रोजगार और कीमतों पर उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं की माप की जाती है।

- Tags :

- उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण

- भविष्य की अपेक्षा सूचकांक

- वर्तमान स्थिति सूचकांक

लघु वित्त बैंकों को UPI के माध्यम से क्रेडिट लाइन की सुविधा (SFBS TO EXTEND CREDIT LINE THROUGH UPI)

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लघु वित्त बैंकों (SFBs) को एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) के माध्यम से पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइन की सुविधा प्रदान करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

UPI के माध्यम से SBFs द्वारा क्रेडिट लाइन के बारे में

- इस सुविधा के तहत कोई SFB किसी ग्राहक के लिए पूर्व स्वीकृत क्रेडिट लाइन के जरिए UPI सिस्टम के माध्यम से उसे क्रेडिट लाइन (लोन) प्रदान कर सकता है। इसके बाद ग्राहक क्रेडिट लाइन का उपयोग करके UPI से पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए ग्राहक की पूर्व सहमति अनिवार्य है।

- ज्ञातव्य है कि सितंबर 2023 में, RBI ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ग्राहकों को UPI के माध्यम से पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइन की सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी थी।

- महत्त्व: इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ाना देना और 'नए ऋण' लेने वाले ग्राहकों के लिए औपचारिक ऋण को सुगम बनाना है।

लघु वित्त बैंकों (SBFs) के बारे में

- उत्पत्ति: इनकी घोषणा केंद्रीय बजट 2014-15 में की गई थी।

- उद्देश्य: निम्नलिखित के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ाना:

- मुख्य रूप से ऐसे लोगों को बचत की सुविधाएं प्रदान करना, जो अब तक बैंकिंग सेवाओं से वंचित थे या जिनके पास बैंकिंग सेवाओं की बहुत कम उपलब्धता थी।

- उच्च प्रौद्योगिकी आधारित कम परिचालन लागत के माध्यम से लघु व्यापारिक इकाइयों; लघु और सीमांत किसानों; सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों तथा असंगठित क्षेत्रक की संस्थाओं को ऋण उपलब्ध कराना।

- पंजीकरण: ये कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में स्थापित हैं।

- लाइसेंस: बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अंतर्गत प्रदान किया जाता है।

- पूंजी संबंधी अनिवार्यता: मिनिमम पेड-अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल 200 करोड़ रुपये। यह अनिवार्यता शहरी सहकारी बैंकों से लघु वित्त बैंकों में तब्दील हुए SBFs पर लागू नहीं होती है।

- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को ऋण (PSL) हेतु मानदंड: RBI द्वारा वर्गीकृत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रकों को अपने समायोजित निवल बैंक ऋण (Adjusted Net Bank Credit: ANBC) का 75% प्रदान करना अनिवार्य है।

- Tags :

- लघु वित्त बैंक

- एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI)

यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस (UPI) लाइट {UNIFIED PAYMENTS INTERFACE (UPI) LITE}

RBI ने UPI के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए UPI लाइट की लेन-देन की सीमा को 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया है।

- RBI ने UPI लाइट पर ऑफलाइन लेन-देन की कुल सीमा भी 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी है।

UPI लाइट के बारे में

- यह एक भुगतान समाधान है, जो विश्वसनीय ‘NPCI कॉमन लाइब्रेरी’ एप्लीकेशन का लाभ उठाता है, ताकि वास्तविक समय में विप्रेषक (Remitter) बैंक की कोर बैंकिंग प्रणाली का उपयोग किए बिना कम मूल्य के लेन-देन को प्रोसेस किया जा सके। साथ ही, इसमें पर्याप्त जोखिम न्यूनीकरण भी प्रदान किया जाता है।

- अपने UPI पंजीकृत ग्राहक की सहमति से, जारीकर्ता बैंक एक निर्धारित सीमा तक ग्राहक के खाते पर एस्क्रो (निलंब) बना सकता है।

- Tags :

- UPI

- यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस

आठ कोर उद्योगों का सूचकांक (INDEX OF EIGHT CORE INDUSTRIES: ICI)

आठ कोर उद्योगों के सूचकांक में अक्टूबर 2023 की तुलना में अक्टूबर 2024 में 3.1% की वृद्धि दर्ज की गई थी।

‘आठ कोर उद्योगों के सूचकांक’ के बारे में

- यह सूचकांक अर्थव्यवस्था के 8 कोर क्षेत्रकों के अलग-अलग और सामूहिक प्रदर्शन को मापता है।

- ये 8 क्षेत्रक या उद्योग हैं- कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत।

- ये आठ कोर उद्योग औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में शामिल मदों के 40.27% भारांश का प्रतिनिधित्व करते हैं।

- उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) का आर्थिक सलाहकार का कार्यालय प्रति माह आठ कोर उद्योगों का सूचकांक संकलित करता है और जारी करता है।

- Tags :

- आठ कोर उद्योगों का सूचकांक

विश्व बैंक ने वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट (IDR), 2024 जारी की {WORLD BANK RELEASED ANNUAL INTERNATIONAL DEBT REPORT (IDR) 2024}

अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट (IDR), 2024 में उन निम्न और मध्यम आय वाले देशों (LMICs) के बाह्य ऋण के आंकड़े एवं विश्लेषण शामिल हैं, जो विश्व बैंक के डेब्टर रिपोर्टिंग सिस्टम (DRS) को रिपोर्ट करते हैं।

मुख्य बिंदु

- बढ़ता हुआ बाह्य ऋण: निम्न और मध्यम आय वाले देशों का कुल बाह्य ऋण 2023 में 2.4% बढ़कर 8.8 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया था।

- ऋणग्रस्तता को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार कारक

- उच्च ब्याज दरें: उच्च आय वाले देशों में सख्त मौद्रिक नीतियों के कारण ब्याज दरें 20 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं।

- बांग्लादेश और भारत में 2023 में ब्याज भुगतान 90% से अधिक बढ़ गया था।

- अन्य कारक: इसमें मुद्रास्फीति, मुद्रा के मूल्य में गिरावट तथा सशस्त्र संघर्षों और व्यापार में व्यवधान के कारण वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता शामिल हैं।

- उच्च ब्याज दरें: उच्च आय वाले देशों में सख्त मौद्रिक नीतियों के कारण ब्याज दरें 20 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं।

- बढ़ते ऋण का प्रभाव: इसके कारण स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रकों के बजट पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

आगे की राह

यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट (पूर्ववर्ती UNCTAD) ने संधारणीय और समावेशी ऋण समाधान के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाए हैं:

- वैश्विक वित्तीय सुधार: इसके तहत व्यापक ऋण संकट को रोकने और समावेशी वित्तीय प्रणाली बनाने के लिए व्यापक सुधार करने चाहिए।

- शोषणकारी ऋण से बचाव: इसके लिए रियायती वित्त-पोषण को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही, ऋणदाताओं और उधारकर्ताओं के बीच सूचना संबंधी असमानता को कम करना चाहिए तथा शोषणकारी ऋण प्रणालियों को हतोत्साहित करना चाहिए।

- संकट के दौरान लचीलापन: संकट के दौरान पुनर्भुगतान को कुछ समय तक रोकने के लिए क्लाइमेट-रेसिलिएंट ऋण प्रावधानों और स्थगन नियमों को लागू करना चाहिए।

- बेहतर पुनर्गठन प्रणाली: संप्रभु ऋण प्रबंधन का मार्गदर्शन और समन्वय करने के लिए स्वचालित पुनर्गठन नियम लागू करने चाहिए तथा एक वैश्विक ऋण प्राधिकरण की स्थापना करनी चाहिए।

- Tags :

- अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट

Articles Sources

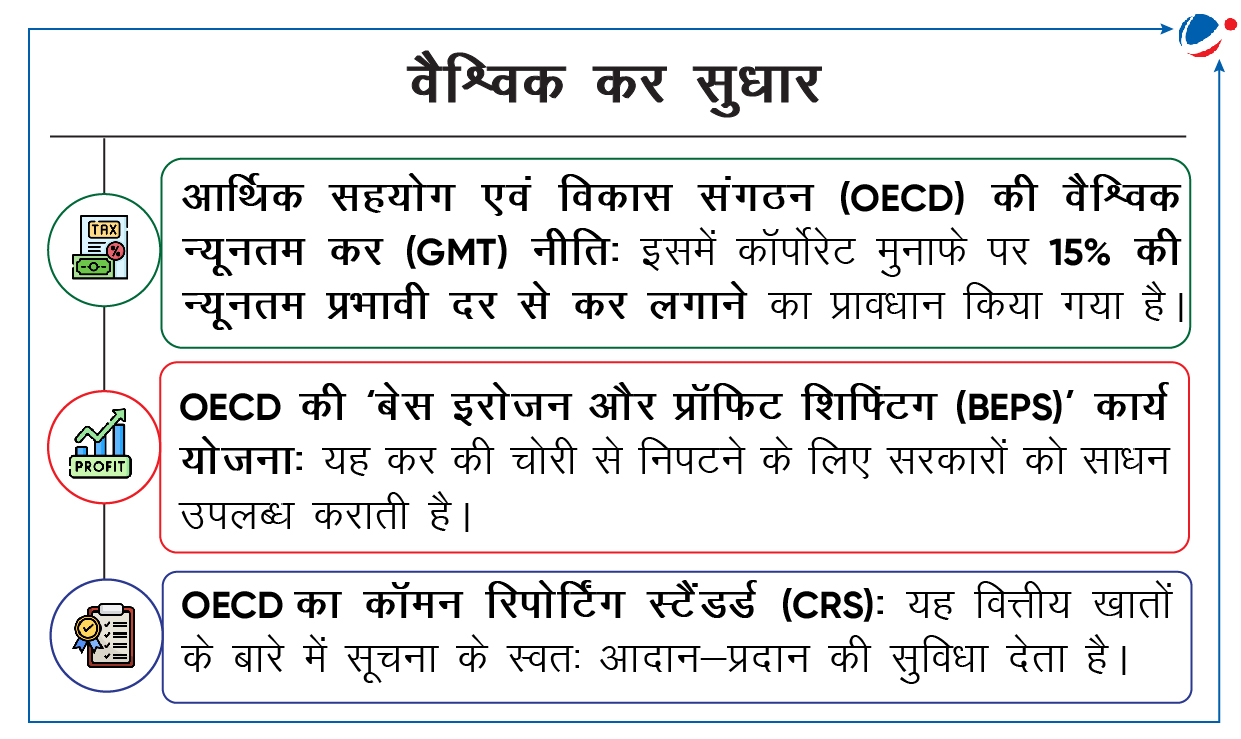

टैक्स जस्टिस नेटवर्क द्वारा 'स्टेट ऑफ टैक्स जस्टिस, 2024' रिपोर्ट जारी की गई (TAX JUSTICE NETWORK RELEASED ‘STATE OF TAX JUSTICE 2024’ REPORT)

यह रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर कर संबंधी दुरुपयोग के कारण होने वाले बड़े वित्तीय नुकसान और वैश्विक स्तर पर कर संबंधी सुधारों को उजागर करती है।

इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- वैश्विक स्तर पर कर संबंधी दुरुपयोग के कारण देशों को प्रति वर्ष 492 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो रहा है।

- इसमें से दो-तिहाई (347.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का नुकसान बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया जाता है। ये कंपनियां अपने लाभ को ऐसे देशों में स्थानांतरित करती हैं, जहां कर दरें बहुत कम होती हैं, ताकि कम कर का भुगतान करना पड़े।

- शेष एक-तिहाई (144.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का नुकसान उन धनी व्यक्तियों के कारण होता है, जो अपनी संपत्ति को विदेशों में छुपाते हैं।

- 43% नुकसान निम्नलिखित आठ प्रमुख OECD सदस्य देशों के कारण होता है, जो यूनाइटेड नेशन टैक्स कन्वेंशन का विरोध कर रहे हैं:

- ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजरायल, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, और अमेरिका।

- निरपेक्ष रूप से ग्लोबल नॉर्थ के देशों को सबसे ज्यादा कर राजस्व का नुकसान होता है, जबकि ग्लोबल साउथ के देशों को अपने कुल कर राजस्व के सबसे बड़े हिस्से का नुकसान होता है।

- इस प्रकार की कर हानि के परिणामस्वरूप सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता सीमित होती है; देशों के बीच असमानता बढ़ती है; तथा घरेलू कारोबार सीमित हो जाता है।

इस रिपोर्ट में की गई नीतिगत सिफारिशें

- यूनाइटेड नेशन टैक्स कन्वेंशन को अपनाना चाहिए। यह वैश्विक स्तर पर समावेशी अंतर्राष्ट्रीय कर नियमों की स्थापना करेगा। साथ ही, यह सीमा-पार कर चोरी को रोकेगा और प्रगतिशील राष्ट्रीय कराधान को बहाल भी करेगा।

- संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग फ्रेमवर्क कन्वेंशन पर 2025 में वार्ता शुरू की जाएगी और 2027 में संपन्न होगी।

- अतिरिक्त लाभ और संपत्ति पर कर लगाने से आर्थिक असमानता कम तथा एकाधिकार की शक्ति सीमित हो सकती है। साथ ही, इससे समाज से सबसे अधिक लाभ कमाने वाले लोगों द्वारा सामाजिक कल्याण में आनुपातिक रूप से योगदान सुनिश्चित हो सकता है।

- Tags :

- BEPS

Articles Sources

ILO ने वैश्विक वेतन रिपोर्ट जारी की (GLOBAL WAGE REPORT RELEASED BY ILO)

यह विश्व भर में वेतन की प्रवृत्तियों पर विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। साथ ही, वेतन संबंधी असमानता और वास्तविक वेतन वृद्धि में परिवर्तन को भी उजागर करती है।

इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- वेतन वृद्धि संबंधी रुझान

- वैश्विक स्तर पर: 2022 में गिरावट के बाद, 2023 में वैश्विक वास्तविक वेतन वृद्धि बहाल हुई है।

- क्षेत्रीय स्तर पर: शेष विश्व की तुलना में एशिया व प्रशांत, मध्य और पश्चिमी एशिया तथा पूर्वी यूरोप में औसत वेतन तेजी से बढ़ रहा है।

- लगभग 9.5% भारतीय कामगार कम वेतन पाने वाले कामगार हैं।

- श्रम संबंधी आय असमानता के रुझान

- वेतन असमानता: कुल मिलाकर वैश्विक स्तर पर इसमें गिरावट का रुझान देखा गया है।

- हालांकि, यह निम्न आय वाले देशों में सबसे अधिक है और उच्च आय वाले देशों में सबसे कम है।

- अनौपचारिक अर्थव्यवस्था: वेतन वितरण के निचले स्तर पर महिलाओं और श्रमिकों का प्रतिनिधित्व अधिक है।

- औपचारिक रोजगार के अवसर पर्याप्त रूप से न बढ़ने के कारण अनौपचारिक रोजगार में निरपेक्ष रूप से वृद्धि हुई है।

- वेतन असमानता: कुल मिलाकर वैश्विक स्तर पर इसमें गिरावट का रुझान देखा गया है।

- श्रम उत्पादकता (1999-2024): उच्च आय वाले देशों में यह वास्तविक वेतन की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ी है।

आगे की राह

- अनुसंधान में वृद्धि: असमानता में परिवर्तन को मापने और उसका अनुमान लगाने के लिए बेहतर डेटा एवं सांख्यिकी का उपयोग किया जाना चाहिए।

- वेतन में असमानता को कम करने के लिए राष्ट्रीय रणनीतियां: वेतन को आर्थिक कारकों के साथ-साथ कामगारों और उनके परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाना चाहिए। साथ ही, वेतन संबंधी मानक लैंगिक समानता, समता और गैर-भेदभाव को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए।

- कर और सामाजिक हस्तांतरण के माध्यम से आय का पुनर्वितरण: इसे ऐसी नीतियों के साथ लागू किया जाना चाहिए जो उत्पादकता, गरिमापूर्ण कार्य और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने को बढ़ावा देती हो।

- Tags :

- वैश्विक वेतन रिपोर्ट

विंडफॉल टैक्स (WINDFALL TAX)

केंद्र सरकार ने कच्चे तेल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF), पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को खत्म कर दिया है।

विंडफॉल टैक्स के बारे में

- सरकार उन उद्योगों पर विंडफॉल टैक्स लगाती है जो अनुकूल आर्थिक स्थितियों के कारण औसत से काफी अधिक लाभ कमाते हैं।

- उदाहरण के लिए, भारत ने विश्व में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि के बाद जुलाई 2022 में घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन पर विंडफॉल टैक्स लगाया था।

- सरकार उस अतिरिक्त लाभ पर लगाए गए कर से अर्जित राजस्व का उपयोग सरकारी परियोजनाओं को फंड देने, घाटे को कम करने या धन को पुनर्वितरित करने के लिए करती है।

- Tags :

- विंडफॉल टैक्स

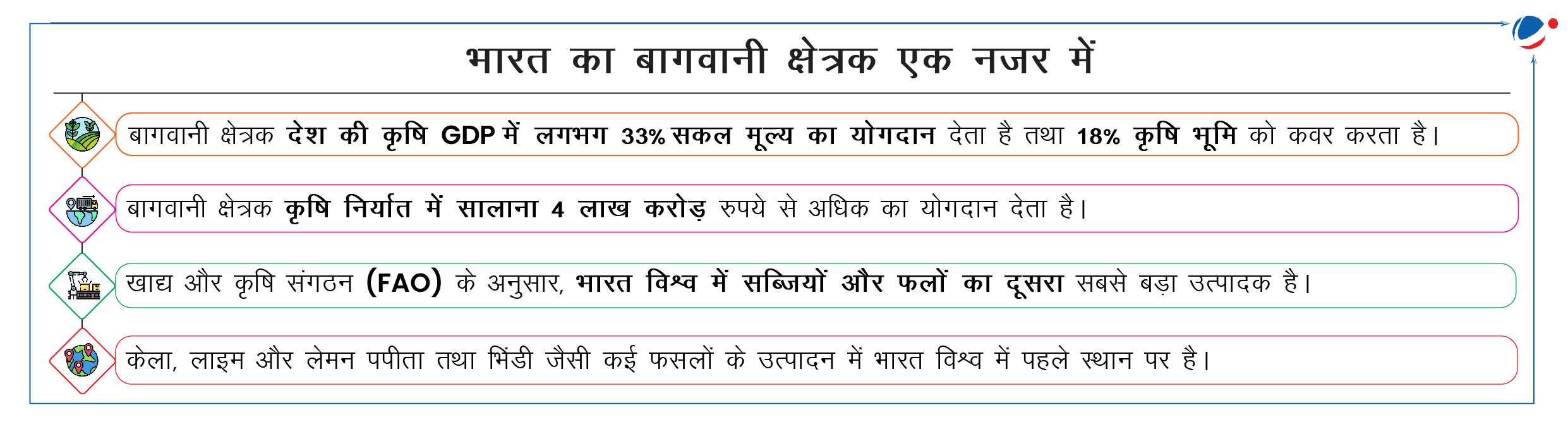

आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम {ATMANIRBHAR CLEAN PLANT PROGRAMME (CPP)}

भारत और ADB ने 98 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत बागवानी के लिए CPP को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु विनियामक फ्रेमवर्क और संस्थागत प्रणालियां विकसित की जाएंगी।

स्वच्छ पौध कार्यक्रम (CPP) के बारे में

- उत्पत्ति: इस कार्यक्रम की शुरुआत एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के तहत की गई है।

- MIDH बागवानी क्षेत्रक के समग्र विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसमें फलों, सब्जियों, जड़ व कंद फसलों आदि को शामिल किया गया है।

- उद्देश्य: फसल की पैदावार में वृद्धि करने के उद्देश्य से किसानों को वायरस-मुक्त व उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री तक पहुंच प्रदान करना।

- प्रमुख घटक:

- 9 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक स्वच्छ पौध केंद्र (CPCs) स्थापित किए जा रहे हैं। ये केंद्र उन्नत नैदानिक चिकित्सा विज्ञान और टिशू कल्चर प्रयोगशालाओं से सुसज्जित होंगे।

- बीज अधिनियम, 1966 के तहत विनियामक फ्रेमवर्क द्वारा समर्थित एक प्रमाणन प्रणाली बनाई गई है।

- अवसंरचना विकास के रूप में बड़े पैमाने पर नर्सरी विकास के लिए समर्थन प्रदान किया जाएगा।

- कार्यान्वयन एजेंसियां: इसे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है।

- इसे ADB की 50% सहायता से 2024-30 तक लागू किया जाएगा।

बागवानी क्षेत्रक के लिए अन्य प्रमुख पहलें

- भू-सूचना विज्ञान का उपयोग करके बागवानी मूल्यांकन और प्रबंधन पर समन्वित कार्यक्रम (चमन/ CHAMAN): इसका उद्देश्य बागवानी फसलों के अधीन क्षेत्र और उत्पादन के आकलन हेतु वैज्ञानिक पद्धति विकसित करना तथा मजबूत करना है।

- किसान रेल सर्विस: इसका संचालन फलों और सब्जियों सहित जल्दी खराब होने वाली जिंसों के परिवहन के लिए किया जा रहा है।

- पूंजी निवेश सब्सिडी योजना: इसे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने शुरू किया है।

- Tags :

- ADB

- स्वच्छ पौध कार्यक्रम (CPP)

Articles Sources

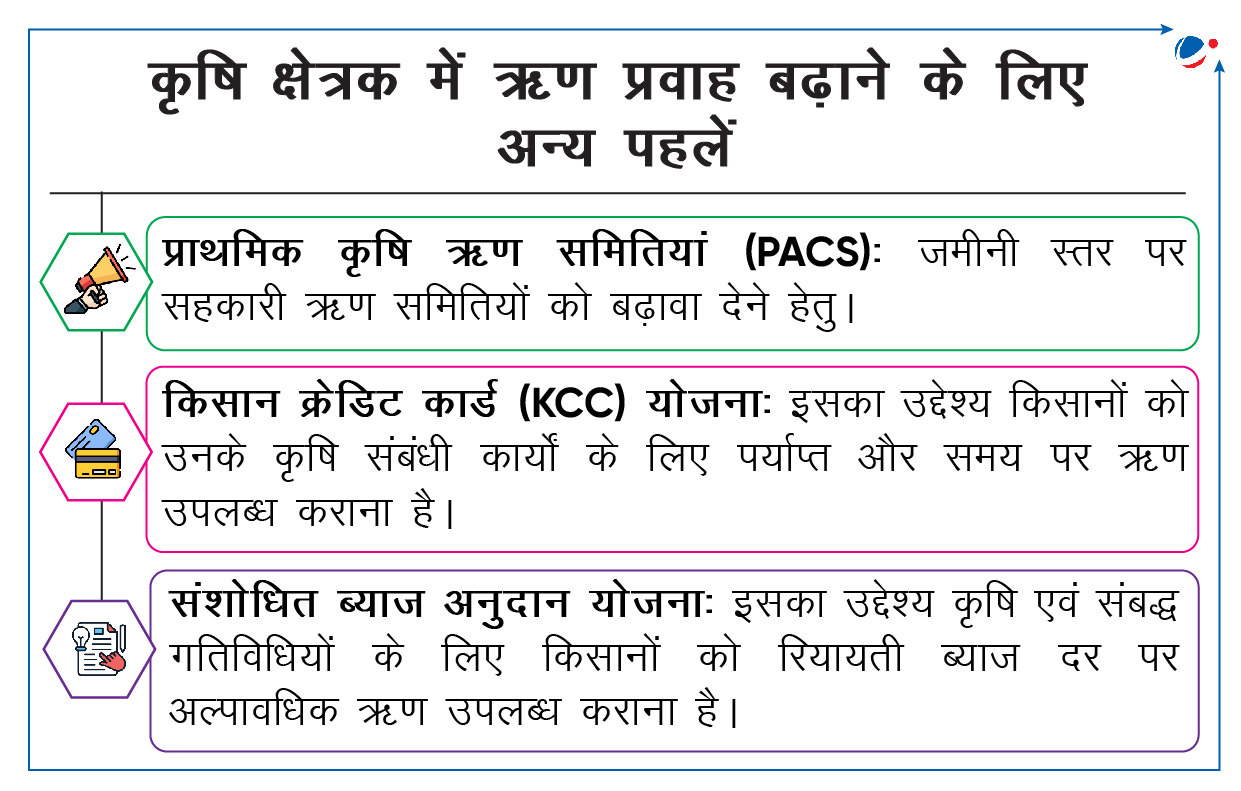

RBI ने बिना किसी गिरवी या जमानत के कृषि ऋण की सीमा बढ़ाई (RBI INCREASES LIMIT FOR COLLATERAL-FREE AGRICULTURAL LOAN)

RBI के इस कदम का उद्देश्य किसानों को बेहतर वित्तीय पहुंच प्रदान करना है। इससे किसानों को बिना कुछ गिरवी रखे खेती-बाड़ी से जुड़ी गतिविधियों और अन्य विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में एवं आसानी से ऋण मिल सकेगा।

बैंकों को दिए गए प्रमुख निर्देशों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- कृषि से संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण सहित जमानत-मुक्त कृषि ऋण की सीमा को प्रति ऋणी मौजूदा 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है।

- इन संशोधित निर्देशों को 1 जनवरी, 2025 से लागू करने की सिफारिश की गई है, ताकि किसानों को शीघ्र वित्तीय सहायता मिले।

- बैंकों को कहा गया है कि वे किसानों और अन्य हितधारकों को इन नए निर्देशों के बारे में सूचित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाएं।

ऋण की सीमा में वृद्धि का महत्त्व

- ऋण की उपलब्धता में वृद्धि: इससे विशेष रूप से लघु और सीमांत किसानों को ऋण प्राप्त करने में आसानी होगी। गौरतलब है कि वर्तमान समय में कृषि क्षेत्रक में लघु एवं सीमांत किसानों की हिस्सेदारी 86% से अधिक है।

- ऋण वितरण प्रक्रिया को सरल बनाना: ऋण लेने की प्रक्रिया को सरल बनाकर KCC (किसान क्रेडिट कार्ड) ऋण के अधिक उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।

- वित्तीय समावेशन को बढ़ावा: इससे ग्रामीण कृषक समुदाय तक औपचारिक वित्तीय पहुंच का विस्तार होगा तथा ऋण-आधारित आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे संधारणीय कृषि के लिए सरकार के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को साकार करने में भी मदद मिलेगी।

कृषि हेतु ऋण से जुड़े प्रमुख मुद्दे: इसमें अल्पकालिक फसल ऋणों पर पर्याप्त ध्यान न देना, ऋण माफी के कारण बढ़ता राजकोषीय बोझ, गैर-संस्थागत ऋण पर अत्यधिक निर्भरता आदि शामिल हैं।

- Tags :

- कृषि ऋण

Articles Sources

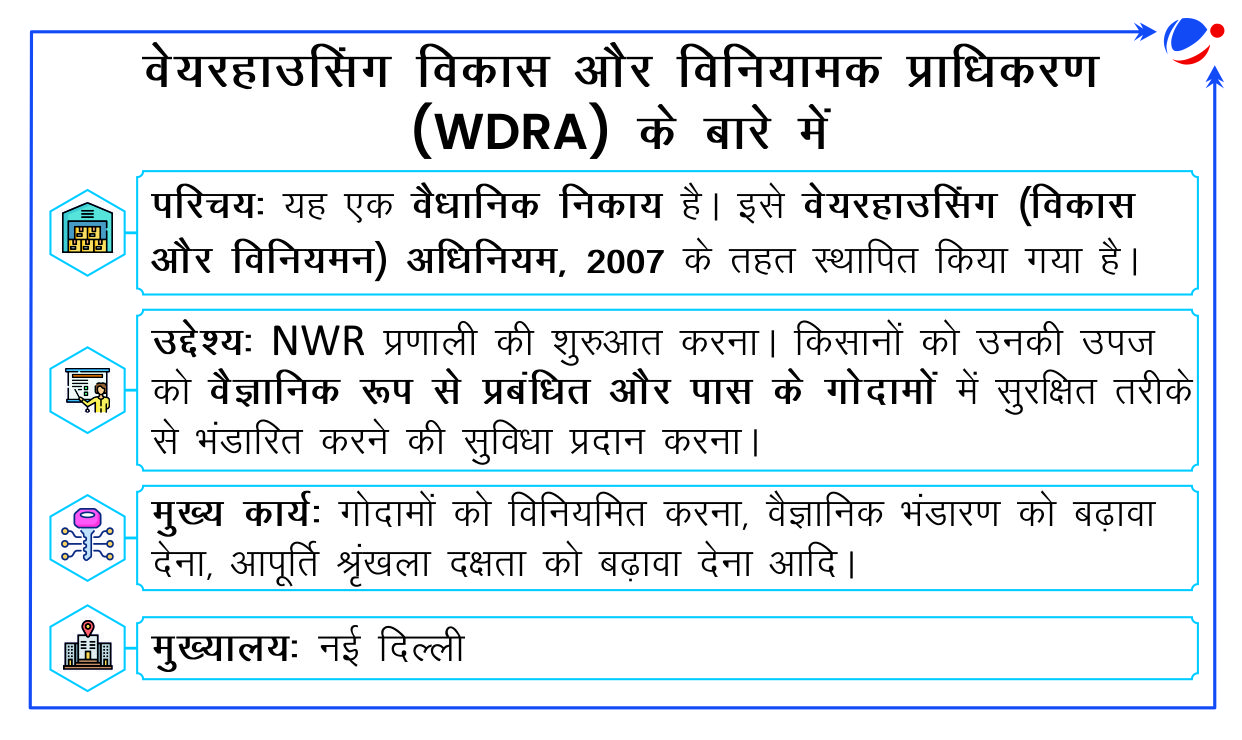

e-NWR आधारित प्लेज फाइनेंसिंग के लिए क्रेडिट गारंटी योजना {CREDIT GUARANTEE SCHEME FOR E-NWR BASED PLEDGE FINANCING (CGS-NPF) LAUNCHED}

यह योजना किसानों को वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (WDRA) से मान्यता प्राप्त गोदामों में अपनी कृषि उपज रखने के बाद इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट (e-NWR) के माध्यम से ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है।

e-NWR के बारे में

- e-NWR पारंपरिक वेयरहाउस रिसिप्ट का डिजिटल संस्करण है, जो वेयरहाउसिंग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 द्वारा शासित है।

- इसके जरिए एक पंजीकृत गोदाम में जमा किए गए माल को स्थानांतरित या बेचा जा सकता है।

- 2019 से, WDRA ने NWR को इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी करना अनिवार्य कर दिया है।

योजना की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

- मंत्रालय: यह योजना उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन आती है।

- कुल राशि: फसल कटाई के बाद वित्तीय सहायता के लिए कुल 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

- कवरेज: कृषि प्रयोजन के लिए 75 लाख रुपये तक का ऋण तथा गैर-कृषि उद्देश्य के लिए 200 लाख रुपये तक का ऋण।

- पात्र संस्थान: सभी अनुसूचित बैंक और सहकारी बैंक।

- पात्र उधारकर्ता: लघु व सीमांत किसान, महिलाएं, अनुसूचित जाति (SC)/ अनुसूचित जनजाति (ST)/ दिव्यांग (PwD) किसान, MSMEs, व्यापारी, किसान उत्पादक संगठन (FPOs) और किसान सहकारी समितियां।

- कवर किए गए जोखिम: क्रेडिट और वेयरहाउसमैन जोखिम।

- गारंटी कवरेज: योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों/ महिलाओं/ SC/ ST/ PwD हेतु 3 लाख रुपये तक के ऋण के लिए 85% तथा 3 लाख से 75 लाख रुपये के बीच के ऋण पर 80% कवरेज का प्रावधान है।

- अन्य उधारकर्ताओं के लिए 75% तक का कवरेज।

योजना का महत्त्व:

- किसानों द्वारा किसी संकट के दौरान दबाव में आकर बिक्री करने की घटनाओं को कम करना: यह योजना लक्षित लाभार्थियों के लिए वित्त की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करेगी। इससे किसान को संकट के समय जल्दबाजी में अपनी फसल नहीं बेचनी पड़ेगी।

- योजना क्रेडिट और वेयरहाउसमैन जोखिम दोनों से उत्पन्न होने वाले डिफ़ॉल्ट का समाधान करेगी। इससे बैंकरों में किसानों के प्रति विश्वास पैदा होगा।

- Tags :

- e-NWR

- e-NWR आधारित प्लेज फाइनेंसिंग के लिए क्रेडिट गारंटी योजना

Articles Sources

किसान पहचान-पत्र (KISAN PEHCHAN PATRA)

द्र सरकार ने राज्यों को किसानों के समावेशी, दक्ष और त्वरित पंजीकरण की सुविधा के लिए ‘कैंप-मोड अप्रोच’ अपनाने की सलाह दी है।

किसान पहचान-पत्र के बारे में

- यह आधार नंबर से जुड़ा हुआ विशिष्ट डिजिटल पहचान-पत्र है। यह संबंधित राज्य के भूमि रिकॉर्ड से भी जुड़ा हुआ है।

- इसके अलावा, इसमें किसानों की जनसांख्यिकी, बोई गई फसल और स्वामित्व विवरण जैसी जानकारी भी उपलब्ध होती है।

- यह पहचान-पत्र ‘किसान रजिस्ट्री’ का आधार बनेगा। किसान रजिस्ट्री, ‘एग्री स्टैक’ की तीन रजिस्ट्रियों में से एक है।

- एग्री स्टैक, डिजिटल कृषि मिशन का एक घटक है। इस मिशन का एक अन्य घटक कृषि निर्णय सहायता प्रणाली है

- एग्रीस्टैक के 3 डेटाबेस हैं:

- किसान रजिस्ट्री (Farmers’ Registry);

- भू-संदर्भित ग्राम मानचित्र (Geo-referenced Village Maps); और

- फसल बुआई रजिस्ट्री (Crop Sown Registry)।

- Tags :

- किसान पहचान-पत्र

- कैंप-मोड अप्रोच

किसान कवच (KISAN KAVACH)

जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) से संबद्ध वैज्ञानिकों ने किसान कवच नामक एक स्वदेशी ‘कीटनाशक’ सूट विकसित किया है।

किसान कवच के बारे में

- इसे BRIC-inStem, बेंगलुरु ने विकसित किया है। यह किसानों की कीटनाशकों के हानिकारक प्रभावों से बचने में मदद करेगा।

- BRIC-inStem- जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद-स्टेम सेल विज्ञान और पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान।

- किट में एक ट्राउजर, पुलओवर और 'ऑक्सिम फैब्रिक' से बना एक फेस-कवर शामिल है।

- ऑक्सीम फैब्रिक किसी भी सामान्य कीटनाशक को रासायनिक रूप से विखंडित कर सकता है। अक्सर जब किसान खेत में कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, तब कीटनाशक उनके कपड़ों या शरीर पर लग जाता है।

- Tags :

- किसान कवच

फैशन और निर्माण क्षेत्र की आपूर्ति श्रृंखलाओं को नई दिशा देने की पहल (INITIATIVE FOR RESHAPING SUPPLY CHAINS OF FASHION AND CONSTRUCTION SECTORS)

हाल ही में भारत ने सात अन्य देशों के साथ मिलकर फैशन और निर्माण उद्योगों के लिए एक नई पहल शुरू की है।

नई पहल के बारे में

- इसे वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) द्वारा वित्त-पोषित “आपूर्ति श्रृंखलाओं से खतरनाक रसायनों को खत्म करने के लिए एकीकृत कार्यक्रम” से फंड प्राप्त होगा।

- यह 6 साल का कार्यक्रम है।

- पहल के सदस्य: कंबोडिया, कोस्टा रिका, इक्वाडोर, भारत, मंगोलिया, पाकिस्तान, पेरू तथा त्रिनिदाद एंड टोबैगो।

- उद्देश्य: आपूर्ति श्रृंखलाओं में सुधार लाकर फैशन (वस्त्र) और निर्माण उद्योगों को बदलना, ताकि इन क्षेत्रकों से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को कम किया जा सके।

- यह पहल निम्नलिखित प्रयासों को बढ़ावा देगी:

- रिजेनरेटिव डिजाइन,

- गैर-नवीकरणीय सामग्रियों की जगह नवीकरणीय सामग्रियों का उपयोग;

- उत्पादन में संसाधन दक्षता।

- यह पहल निम्नलिखित प्रयासों को बढ़ावा देगी:

- Tags :

- वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF)

राष्ट्रीय विधिक मापविज्ञान पोर्टल {NATIONAL LEGAL METROLOGY PORTAL (eMaap)}

उपभोक्ता कार्य विभाग राज्य विधिक मापविज्ञान विभागों और उनके पोर्टल्स को एक एकीकृत राष्ट्रीय प्रणाली में समायोजित करने के लिए eMaap विकसित कर रहा है।

- वर्तमान में, राज्य सरकारें पैकेज्ड वस्तुओं के पंजीकरण, लाइसेंस जारी करने और तौल व माप उपकरणों के सत्यापन/ मुद्रांकन के लिए अपने स्वयं के पोर्टल्स का उपयोग कर रही हैं।

eMaap के बारे में

- उद्देश्य: लाइसेंस जारी करने, सत्यापन करने तथा प्रवर्तन व अनुपालन के प्रबंधन के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना।

- लाभ:

- यह विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत अनुपालन बोझ और कागजी कार्रवाई को कम करके व्यापार करने में सुगमता तथा व्यापार प्रथाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा देगा।

- डेटा-संचालित निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा; प्रवर्तन गतिविधियों को सुव्यवस्थित करेगा तथा एक मजबूत और दक्ष विनियामक फ्रेमवर्क को सुनिश्चित करते हुए नीति निर्माण की सुविधा प्रदान करेगा।

- Tags :

- eMaap

Articles Sources

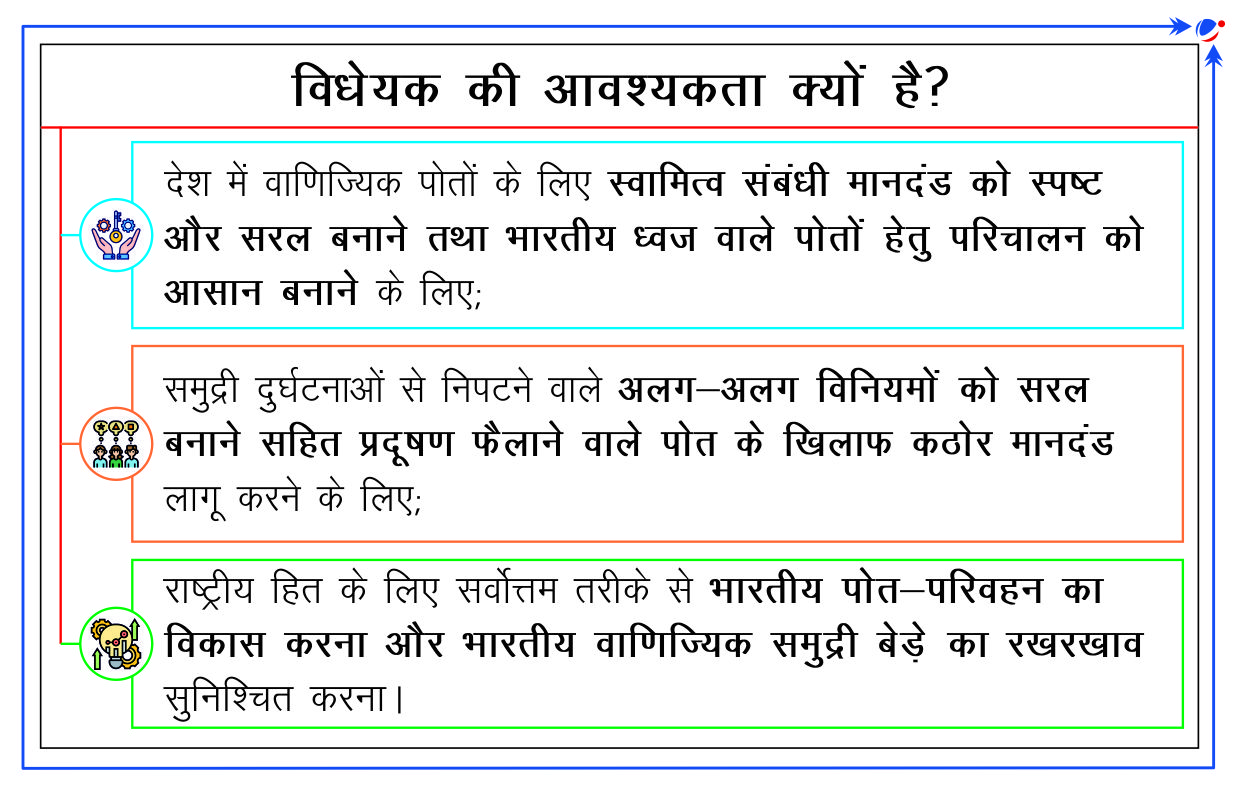

मर्चेंट शिपिंग बिल, 2024 (MERCHANT SHIPPING BILL, 2024)

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने लोक सभा में वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक, 2024 पेश किया

- इस विधेयक का उद्देश्य वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की जगह लेना है।

- इस विधेयक का लक्ष्य वाणिज्य पोत-परिवहन (Merchant Shipping) से संबंधित कानून को एकीकृत और संशोधित करना है। इससे भारत द्वारा हस्ताक्षरित समुद्री संधियों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत दायित्वों का पालन सुनिश्चित हो सकेगा।

इस विधेयक की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

- राष्ट्रीय पोत-परिवहन बोर्ड की स्थापना: यह भारतीय पोत-परिवहन से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देगा।

- बोर्ड को अपने कार्य-संचालन के लिए अपनी प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी।

- समुद्री प्रशासन: केंद्र सरकार "समुद्री प्रशासन के महानिदेशक (Director-General of Maritime Administration)" के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति करेगी।

- पोत का पंजीकरण: स्वामित्व के लिए पात्र होंगे-

- अनिवासी भारतीय या भारतीय मूल के विदेशी नागरिक सहित भारत के नागरिक;

- किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित कंपनी/ निकाय, जिसका पंजीकृत कार्यालय भारत में हो।

- भारतीय पोत या शेयर का हस्तांतरण: जब भारत या उसके किसी क्षेत्र की सुरक्षा को किसी भी तरह के प्रतिबंध, युद्ध, बाहरी आक्रमण या आपातकाल के दौरान खतरा हो, तो कोई भी व्यक्ति किसी भारतीय पोत या उसके शेयर को हस्तांतरित या अधिग्रहित नहीं कर सकेगा।

- प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण: प्रत्येक पोत को प्रदूषण की रोकथाम हेतु संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के प्रावधानों का पालन करना होगा, जैसे:

- MARPOL कन्वेंशन;

- एंटी-फाउलिंग सिस्टम कन्वेंशन, आदि।

- Tags :

- मर्चेंट शिपिंग बिल, 2024

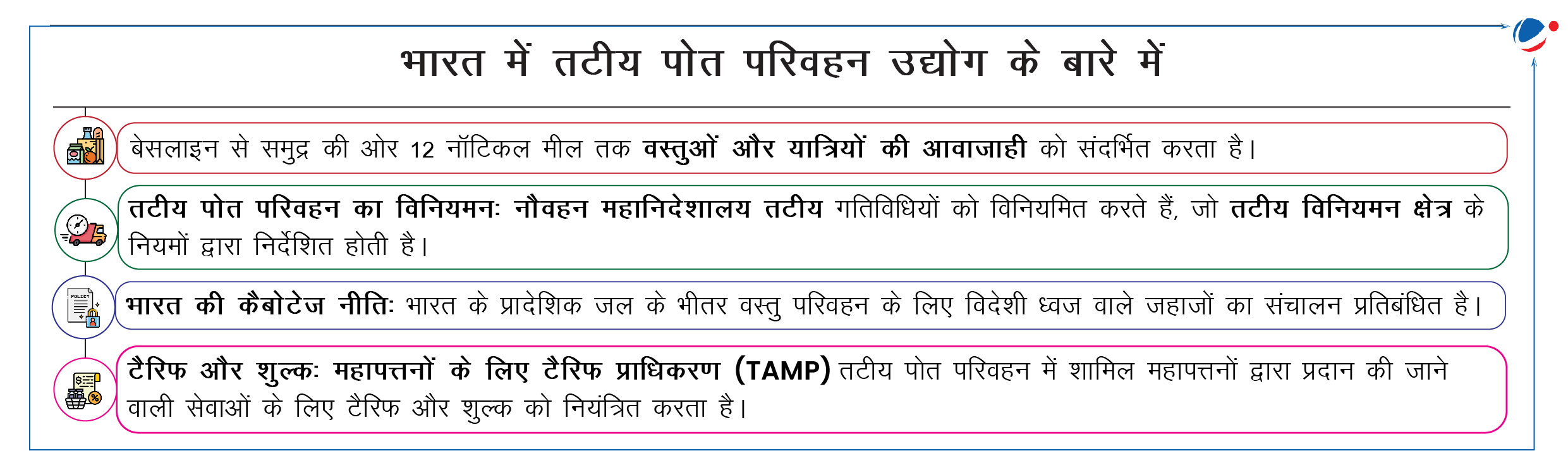

तटीय पोत परिवहन विधेयक, 2024 लोक सभा में पेश किया गया (COASTAL SHIPPING BILL, 2024 INTRODUCED IN THE LOK SABHA)

तटीय पोत परिवहन विधेयक, 2024 के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- तटीय पोत परिवहन को नियंत्रित करने वाले कानूनों को एकीकृत और संशोधित करना तथा इनमें एकरूपता लाना;

- तटीय व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना; तथा

- तटीय पोत परिवहन में घरेलू हितधारकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

भारत में तटीय पोत परिवहन का महत्त्व

- भारत की तटरेखा लगभग 7516.6 किलोमीटर लंबी है। साथ ही, भारत की तटरेखाएं महत्वपूर्ण वैश्विक पोत परिवहन मार्गों के निकट हैं। ऐसे में भारत में तटीय पोत परिवहन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं।

विधेयक के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- तटीय व्यापार पर प्रतिबंध: भारतीय जहाजों को छोड़कर अन्य जहाजों द्वारा बिना लाइसेंस के भारत के तटीय जल में व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया गया है।

- भारत के अंतर्देशीय जहाजों को तटीय व्यापार में शामिल होने की अनुमति होगी।

- राष्ट्रीय तटीय और अंतर्देशीय पोत परिवहन रणनीतिक योजना: इसका उद्देश्य तटीय पोत परिवहन का विकास, संवृद्धि एवं संवर्धन करना होगा।

- राष्ट्रीय तटीय पोत परिवहन डेटाबेस का निर्माण: यह डेटाबेस प्रक्रियाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा और सूचना को साझा करने में सहायता प्रदान करेगा।

- चार्टर्ड जहाजों को लाइसेंस: तटीय व्यापार के लिए लाइसेंस जारी करने का अधिकार महानिदेशक को दिया गया है। वह लाइसेंस जारी करते समय जहाज के चालक दल की नागरिकता और जहाज की निर्माण आवश्यकताओं जैसी कुछ शर्तों को ध्यान में रखेगा।

- लाइसेंसधारी को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना उसके लाइसेंस को न तो निलंबित या निरस्त किया जाएगा और न ही उसमें संशोधन किया जाएगा।

- अन्य प्रावधान:

- कुछ प्रकार के अपराधों में कम्पाउंडिंग यानी सुलह करने की अनुमति दी गई है;

- मुख्य अधिकारी द्वारा पेनल्टी लगाने का प्रावधान किया गया है;

- कुछ मामलों के संबंध में महानिदेशक को सूचना मांगने का अधिकार दिया गया है।

- Tags :

- तटीय पोत परिवहन विधेयक, 2024

अंतर्देशीय जलमार्ग’ को बढ़ावा देने के लिए “जलवाहक” योजना (‘JALVAHAK’ SCHEME TO BOOST INLAND WATERWAYS)

केंद्र सरकार ने ‘अंतर्देशीय जलमार्ग’ को बढ़ावा देने के लिए “जलवाहक” योजना का शुभारंभ किया। “जलवाहक” योजना का उद्देश्य लागत प्रभावी तरीके से अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो की सुरक्षित और समय पर आवाजाही सुनिश्चित करना तथा व्यावसायिक उद्यमों को प्रोत्साहित करना है।

- साथ ही, इस योजना के तहत राष्ट्रीय जलमार्ग (NW)-1, NW-2 और NW-16 पर संधारणीय एवं लागत प्रभावी परिवहन को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया जाएगा।

“जलवाहक” योजना के बारे में

- मंत्रालय: केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

- इस योजना को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) और भारतीय शिपिंग कॉर्पोरेशन की एक सहायक कंपनी इनलैंड एंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड (ICSL) द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया जाएगा।

- उद्देश्य: जलवाहक योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क और रेल मार्ग के बजाए माल ढुलाई के लिए जलमार्गों के उपयोग को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत, 800 मिलियन टन किलोमीटर की मोडाल शिफ्ट को प्रोत्साहित करने के लिए 95.4 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

- समय सीमा: यह योजना शुरू में 3 वर्ष के लिए आरंभ की गई है।

- रूट यानी प्रमुख मार्ग: योजना के तहत, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों और अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल मार्गों पर निश्चित दिनों पर नौकायन सेवाएं चलाई जाएंगी। इसके लिए प्रमुख मार्ग निम्नलिखित हैं:

- NW-1: कोलकाता-पटना-वाराणसी-पटना-कोलकाता खंड के बीच,

- NW-2: कोलकाता और गुवाहाटी में पांडु के बीच, तथा

- NW-16: इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट (IBPR) के माध्यम से कार्गो संचालन।

- प्रोत्साहन: इस योजना के तहत, कार्गो को जलमार्ग से ढोने पर होने वाले कुल खर्च का 35 प्रतिशत हिस्सा सरकार द्वारा दिया जाएगा।

- मानदंड: योजना के तहत उन व्यापारिक संस्थाओं को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिया जाएगा, जो 300 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों का उपयोग करके माल का परिवहन करती हैं।

- योजना का महत्त्व:

- लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी,

- सड़क एवं रेल मार्ग पर भीड़ कम होगी, और

- संधारणीयता को बढ़ावा मिलेगा।

- Tags :

- “जलवाहक” योजना

Articles Sources

अपतटीय क्षेत्रों में खनिजों की पहली नीलामी (FIRST EVER AUCTION OF MINERALS IN OFFSHORE AREAS)

खान मंत्रालय ने अपतटीय क्षेत्रों में खनिज ब्लॉक्स की नीलामी की पहली किस्त शुरू की

- यह भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के भीतर देश के व्यापक अपतटीय खनिज संसाधनों की खोज में एक बड़ा कदम है।

अपतटीय खनन नीलामी का मुख्य विवरण

- खनिज ब्लॉक्स: नीलामी में अरब सागर और अंडमान सागर में मौजूद 13 खनिज ब्लॉक्स शामिल हैं।

- खनिजों के प्रकार और संबंधित क्षेत्रक: निर्माण क्षेत्रक में प्रयुक्त होने वाली रेत (केरल व अरब सागर के तटों के निकट); चूना-मिट्टी (गुजरात व अरब सागर के तटों के निकट); पालीमैटेलिक नोड्यूल्स और क्रस्ट्स (ग्रेट निकोबार द्वीप समूह एवं अंडमान सागर के तट के निकट) आदि शामिल है।

अपतटीय खनन या गहरे समुद्र में खनन

- इसमें गहरे समुद्र नितल से 200 मीटर से अधिक की गहराई पर खनिज भंडार का खनन किया जाता है।

- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GIS) ने अपतटीय खनन की क्षमता वाले लगभग छह लाख वर्ग किलोमीटर अपतटीय क्षेत्र की पहचान की है।

भारत के लिए अपतटीय खनन का महत्त्व

- भारत के अपतटीय खनिज भंडारों में सोना, हीरा, तांबा, निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज और दुर्लभ भू-धातु शामिल हैं, जो किसी देश के विकास के लिए आवश्यक हैं।

- अपतटीय खनन से खनिजों की उपलब्धता बढ़ेगी, जिसके परिणामस्वरूप कई महत्वपूर्ण खनिजों में देश आत्मनिर्भर बनेगा। इसके अलावा, इससे भारत की नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी।

- ये खनिज अवसंरचना के विकास, उच्च तकनीकी विनिर्माण और ग्रीन एनर्जी ट्रांजीशन के लिए महत्वपूर्ण हैं।

अपतटीय खनन में चुनौतियां

- निजी भागीदारी का अभाव;

- अत्यधिक कुशल श्रम और पूंजी की आवश्यकता; तथा

- पर्यावरणीय चुनौतियां, जैसे- पर्यावास का विनाश, समुद्री पारिस्थितिकी-तंत्र में व्यवधान आदि।

- Tags :

- अपतटीय क्षेत्रों में खनिज