सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रपति ने भारतीय वायुयान विधेयक (BVV), 2024 को मंजूरी प्रदान की। इसका उद्देश्य एयरक्राफ्ट एक्ट, 1934 को प्रतिस्थापित करना, भारत के विमानन क्षेत्रक का आधुनिकीकरण करना, सुरक्षा उपायों को मजबूत करना और उन्हें वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है।

भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र:

मानदंड | एयरक्राफ्ट एक्ट, 1934 से लिए गए प्रावधान | भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 में किए गए बदलाव |

नियामक संरचना | यह अधिनियम तीन प्रमुख प्राधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करता है: नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA); नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS); तथा विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (AAIB)। केंद्र सरकार इन सभी संस्थाओं पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखती है। | रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर (निर्बंधित) प्रमाण-पत्र और लाइसेंस जारी करने की शक्ति दूरसंचार विभाग से DGCA को हस्तांतरित की गई है। यह विधेयक लाइसेंसिंग प्रक्रिया को एक ही प्राधिकरण यानी DGCA के तहत एकीकृत करके लाइसेंस प्रदायगी को आसान बनाएगा। |

विमान से संबंधित गतिविधियों का विनियमन | यह अधिनियम विमान निर्माण, उपयोग, संचालन और व्यापार सहित विमान से संबंधित गतिविधियों को विनियमित करता है। | यह विमानों के डिजाइन को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। |

नियम बनाने की शक्ति | केंद्र सरकार को निम्नलिखित मामलों में नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है: विमान से संबंधित विशिष्ट गतिविधियों पर और लाइसेंसिंग, प्रमाणन एवं निरीक्षण संबंधी मामलों पर विनियमन की शक्ति; हवाई परिवहन सेवाओं के विनियमन की शक्ति; अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय, 1944 के कार्यान्वयन हेतु नियम बनाने की शक्ति आदि। | केंद्र सरकार अब अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संधि के तहत रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर प्रमाण-पत्र और लाइसेंस से संबंधित नियम भी बना सकती है। |

अपराध और दंड | निम्नलिखित मामलों में अधिकतम 2 वर्ष की कैद, 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना, या दोनों का प्रावधान किया गया है: निषिद्ध वस्तुओं के परिवहन से संबंधित नियमों का उल्लंघन; विमान को ऐसे तरीके से उड़ाना, जिससे किसी व्यक्ति या उसकी संपत्ति को खतरा हो; DGCA और BCAS के निर्देशों का पालन न करना आदि। | विवेकाधीन दंड (Discretionary Penalties): केंद्र सरकार को यह निर्धारित करने की शक्ति दी गई है कि कुछ नियमों के उल्लंघन पर सिविल या आपराधिक दंड आरोपित किया जाए। उदाहरण के लिए- अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करना, लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा को खतरे में डालना आदि। |

दंड का निर्धारण या अधिनिर्णयन (Adjudication of penalties) | दंड का निर्धारण: केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिनिर्णयन अधिकारी निर्णय करेगा, जिसका पद डिप्टी सेक्रेटरी या उससे उच्च होगा। पहली अपील: अपीलीय अधिकारी के समक्ष की जा सकेगी। यह अधिनिर्णयन अधिकारी से उच्चतर पद पर होगा। | दूसरी अपील: अब एक दूसरे अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति की गई है। इसका पद पहले अपीलीय अधिकारी से उच्चतर होगा। |

भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 से संबंधित चिंतनीय मुद्दे

- DGCA की सीमित स्वतंत्रता: दूरसंचार, बीमा और विद्युत क्षेत्रक की अन्य विनियामक संस्थाओं के विपरीत, केंद्र सरकार DGCA पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखती है।

- अपील प्रणाली: DGCA जैसी संस्थाओं के निर्णयों के खिलाफ अपील केवल केंद्र सरकार के पास की जा सकती है, जिससे इसकी प्रभावशीलता प्रभावित हो सकती है।

- माध्यस्थम (Arbitration): मुआवजे से संबंधित मामलों का निपटान करने के लिए सरकार द्वारा एकतरफा माध्यस्थमों की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसे संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता के अधिकार) का उल्लंघन माना जा रहा है।

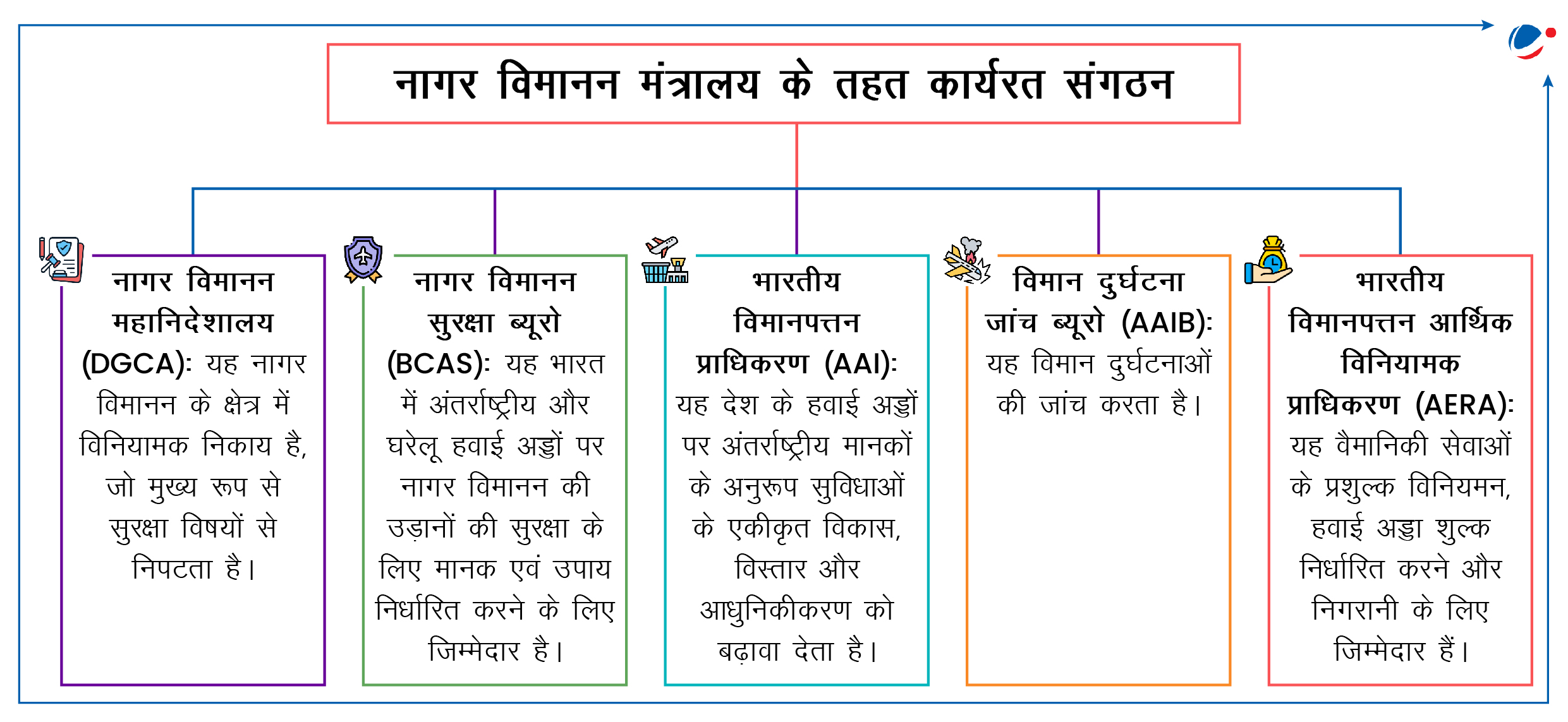

भारत में विमानन प्रशासन

- भारत में विमानन उद्योग नागर विमानन मंत्रालय (MoCA) द्वारा शासित होता है।

- इसका मुख्य कार्य देश में नागर विमानन परिचालन और देश से अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन परिचालन से संबंधित नीतियों, नियमों और विनियमों का निर्माण करना है।

नागर विमानन से संबंधित अन्य विधान एवं व्यवस्थाएं

- एयरक्राफ्ट एक्ट, 1934 (और एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937): यह नागर विमानन से संबंधित विविध गतिविधियों तथा हवाई अड्डों के लाइसेंसिंग को विनियमित करता है।

- भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (AERA) अधिनियम, 2008: यह हवाई अड्डों द्वारा दी जाने वाली वैमानिक सेवाओं के लिए शुल्क निर्धारण और प्रदर्शन मानकों की निगरानी हेतु एक स्वतंत्र प्राधिकरण का प्रावधान करता है।

- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति: अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा/ घरेलू अनुसूचित यात्री एयरलाइन में 100% FDI की अनुमति दी गई है। 49% तक FDI स्वचालित मार्ग से और 49% से अधिक FDI सरकारी मार्ग से स्वीकृत की गई है। इसके अलावा-

- NRIs के लिए स्वचालित मार्ग से 100% FDI की अनुमति दी गई है; तथा

- ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में 100% FDI की अनुमति दी गई है।

भारत के विमानन क्षेत्रक के लिए शुरू की गई महत्वपूर्ण पहलें

1. नीतिगत पहलें:

- राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, 2016: इसके तहत क्षेत्रीय हवाई संपर्क को किफायती और सुविधाजनक बनाने; नागर विमानन क्षेत्रक एवं पर्यटन के विकास को बढ़ावा देने आदि के लिए एक समग्र इकोसिस्टम स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

- भारत में नागर विमानन उद्योग के लिए विज़न 2040: यह इन्वेस्ट इंडिया द्वारा तैयार किया गया एक रणनीतिक रोडमैप है। इसमें नागर विमानन क्षेत्रक के दीर्घकालिक लक्ष्यों और रणनीतियों को रेखांकित किया गया है।

2. योजनाएं/ पहलें:

- RCS-UDAN योजना: इसका पूरा नाम रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (RCS)-उड़ान/ UDAN (उड़े देश का आम नागरिक) है। इसके तहत 2024 तक 1,000 उड़ान मार्गों को चालू करने और 100 अप्रयुक्त और कम-सेवा वाले हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट्स तथा वॉटर एयरोड्रोम्स के पुनरुद्धार/ विकास का लक्ष्य रखा गया है।

- मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशंस (MRO): केंद्रीय बजट 2024-25 में विमानन क्षेत्रक में MRO गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रावधान किया गया है।

- हवाई अड्डों का निजीकरण: राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) के तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के जरिए 25 हवाई अड्डों का निजीकरण किया जा रहा है।

- प्रौद्योगिकी आधारित पहलें:

- नभ निर्माण (NABH Nirman): यह हवाई अड्डों की क्षमता में वृद्धि करने पर लक्षित है।

- डिजी यात्रा (Digi Yatra): डॉक्युमेंट्स रहित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए यह पहल शुरू की गई है।

- एयरसेवा (AirSewa): ऑनलाइन शिकायत निवारण के लिए आरंभ की गई है।

- GPS आधारित GEO ऑगमेंटेड नेविगेशन (GAGAN): इसका विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) और ISRO द्वारा हवाई यातायात प्रबंधन के लिए किया गया है।

3. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:

- नागर विमानन पर दिल्ली घोषणा-पत्र (2024): इसे दूसरे 'नागर विमानन पर एशिया-प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (APMC)' में अपनाया गया था। इसमें नागर विमानन क्षेत्रक में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई है।

- कार्बन न्यूट्रैलिटी पहलें: इसके तहत हवाई अड्डों की कार्बन अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मानकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

- 2014 से अब तक, दिल्ली और बेंगलुरु सहित कुल 73 हवाई अड्डों ने 100% हरित ऊर्जा का उपयोग सुनिश्चित किया है।

निष्कर्ष

भारत का विमानन क्षेत्रक एक परिवर्तनकारी दौर से गुजर रहा है, जहां अवसंरचना के विकास, रीजनल कनेक्टिविटी और सतत विकास में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है। भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 कानूनी फ्रेमवर्क में स्पष्टता लाकर और जटिलताओं को दूर करके इस क्षेत्रक के विकास को प्रोत्साहित करने में सहायक हो सकता है।