विपक्षी दलों ने राज्य सभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रस्ताव पेश किया है।

- संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार, भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होगा।

उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया के बारे में

- नोटिस अवधि: पद से हटाने का संकल्प पेश करने से पहले 14 दिन का नोटिस दिया जाना होता है। इस नोटिस में हटाने के बारे में स्पष्ट उल्लेख किया गया होना चाहिए।

- प्रस्ताव पारित करना: अनुच्छेद 67(b) के अनुसार, उपराष्ट्रपति को राज्य सभा द्वारा उसके सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प और लोक सभा द्वारा साधारण बहुमत से उस संकल्प पर सहमति जताकर पद से हटाया जा सकता है।

- जहां संविधान में राष्ट्रपति को हटाने के आधारों का उल्लेख किया गया है, वहीं उपराष्ट्रपति के मामले में आधारों का उल्लेख नहीं किया गया है।

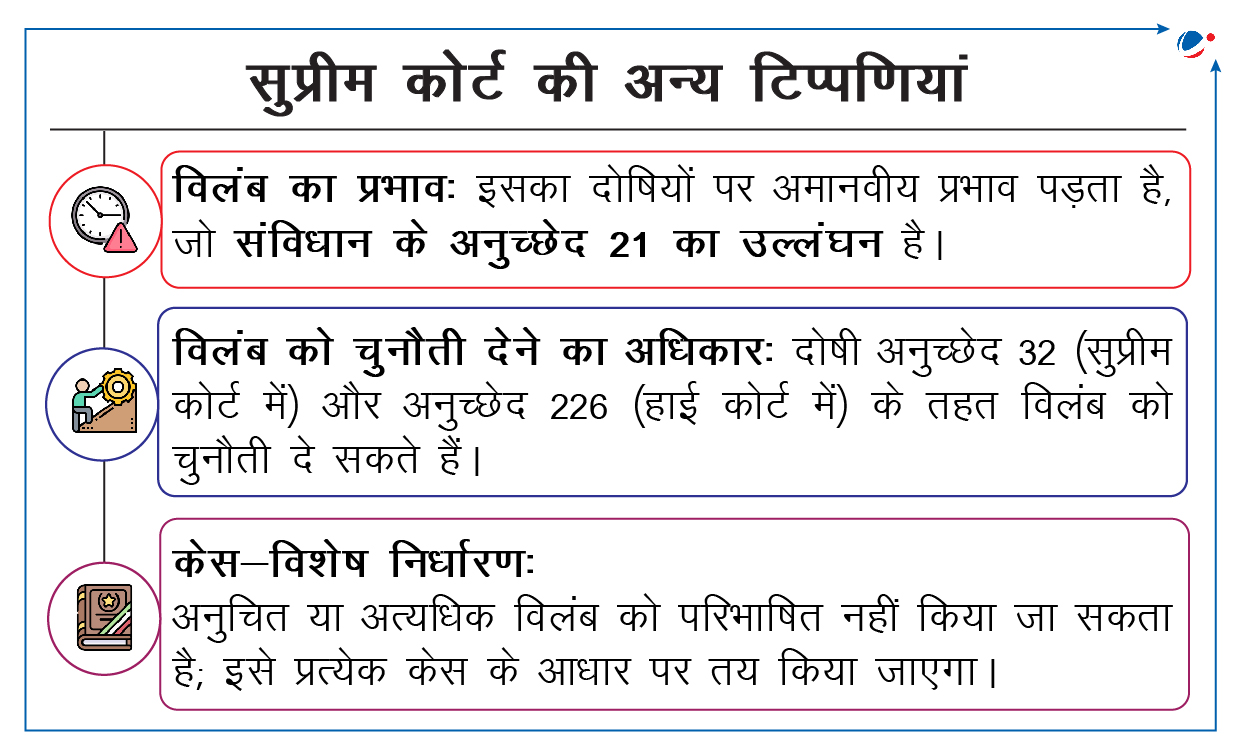

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को दया याचिकाओं पर कार्रवाई के लिए दिशा-निर्देश जारी किए।

- ये दिशा-निर्देश महाराष्ट्र राज्य बनाम प्रदीप यशवंत कोकड़े केस में जारी किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- दया याचिका और मृत्युदंड की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना; तथा

- अनावश्यक देरी को रोकते हुए दोषियों के कानूनी अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी मुख्य दिशा-निर्देशों पर एक नज़र

- दया याचिकाओं के लिए समर्पित प्रकोष्ठ: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दया याचिकाओं को संभालने और निर्धारित समय सीमा में प्रक्रिया पूरी करने के लिए समर्पित प्रकोष्ठ स्थापित किए जाएंगे।

- न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति: विधि और न्याय विभाग के एक अधिकारी को समर्पित प्रकोष्ठ का प्रभारी बनाया जाएगा।

- सूचना साझा करना और दस्तावेजीकरण: जेल प्राधिकरण दया याचिकाओं को समर्पित प्रकोष्ठ में भेजेंगे तथा पुलिस थानों व जांच एजेंसियों से आवश्यक जानकारी मांगेंगे।

- राज्यपाल और राष्ट्रपति सचिवालयों के साथ समन्वय: दया याचिकाओं को आगे की कार्रवाई के लिए इन सचिवालयों को भेजना होगा।

- इलेक्ट्रॉनिक संचार: गोपनीयता की आवश्यकता वाले मामलों को छोड़कर, दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सभी संचार ईमेल के माध्यम से किए जाएंगे।

- दिशा-निर्देश और रिपोर्टिंग: राज्य सरकारें दया याचिकाओं से निपटने की प्रक्रियाओं के विवरण वाले कार्यकारी आदेश जारी करेंगी।

- कार्यान्वयन: राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को तीन महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन के संबंध में रिपोर्ट देनी होगी।

- सत्र न्यायालयों के लिए दिशा-निर्देश: इन्हें ऐसे केसों का रिकॉर्ड रखना होगा और लंबित अपीलों के लिए सरकारी अभियोजकों या जांच एजेंसियों को नोटिस जारी करना होगा।

- एक्सेक्यूशन वारंट: मृत्युदंड के प्रवर्तनीय होने के तुरंत बाद संबंधित राज्य को एक्सेक्यूशन वारंट के लिए आवेदन करना होगा।

दया याचिका के बारे में

|

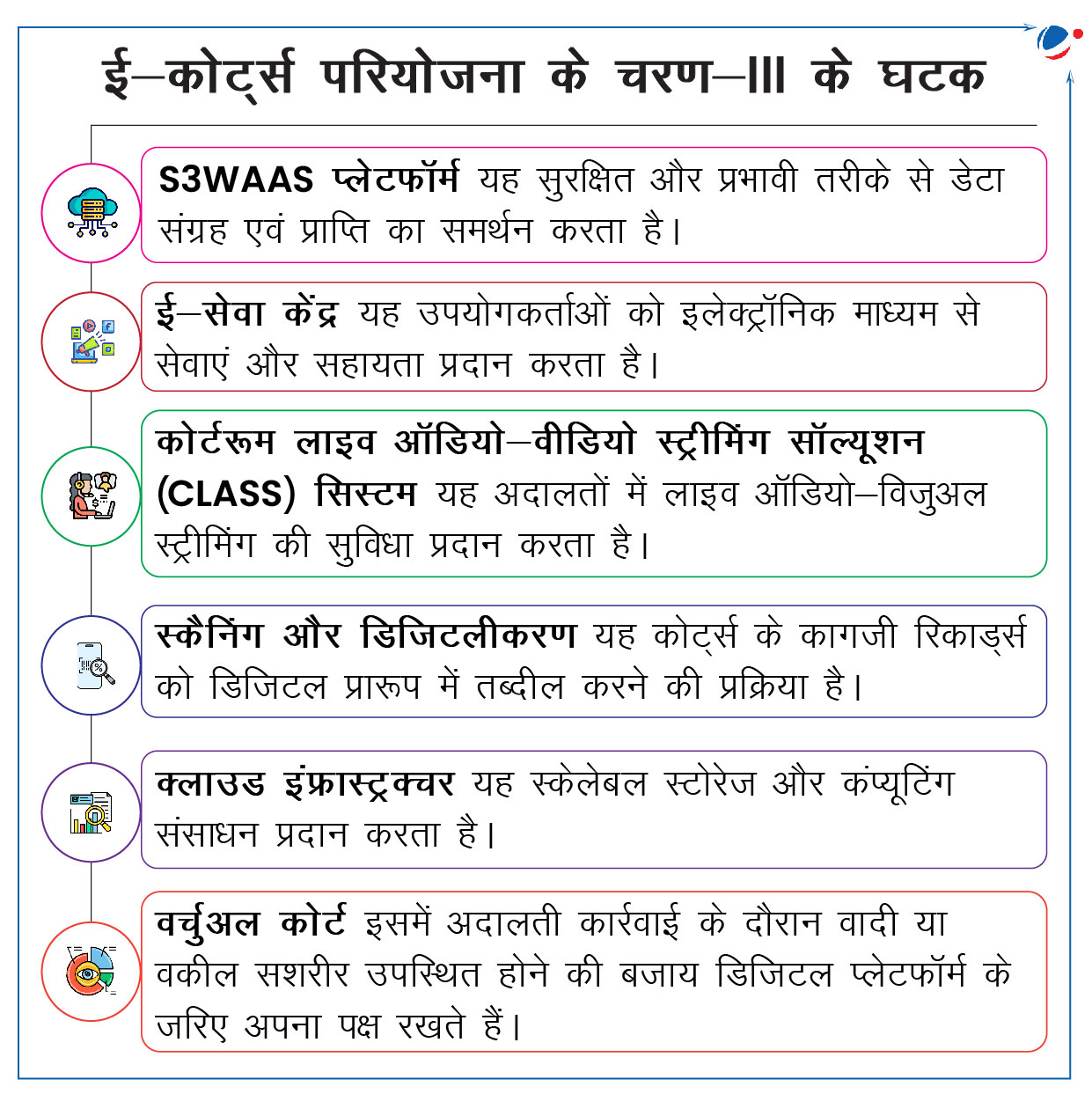

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना’ के तीसरे चरण को मंजूरी दी।

- इसका उद्देश्य न्यायालय के संपूर्ण अभिलेखों (रिकॉर्ड्स) के डिजिटलीकरण के माध्यम से न्यायालयों को डिजिटल, ऑनलाइन और पेपरलेस बनाते हुए न्याय की अधिकतम सुगमता सुनिश्चित करना है।

- राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के भाग के रूप में ई-कोर्ट्स परियोजना 2007 से कार्यान्वित की जा रही है। इसका उद्देश्य भारतीय न्यायपालिका को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) में सक्षम बनाना है।

- इसके चरण-I और II का क्रियान्वयन क्रमशः 2011-15 और 2015-23 के दौरान किया गया था।

ई-कोर्ट्स परियोजना के चरण-III के बारे में

- केंद्रीय क्षेत्रक की योजना: यह 2023 से 2027 तक 4 वर्षों के लिए कार्यान्वित की जाएगी। इसका परिव्यय 7,210 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

- उद्देश्य: न्यायपालिका के लिए एकीकृत प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म का निर्माण करना, ताकि न्यायालयों, वादियों और अन्य हितधारकों के बीच एक निर्बाध एवं पेपरलेस इंटरफेस उपलब्ध हो सके।

- कार्यान्वयन: हाई कोर्ट्स द्वारा किया जाएगा।

- सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति की सिफारिश पर न्याय विभाग (विधि मंत्रालय) द्वारा हाई कोर्ट्स को धनराशि जारी की जाती है।

- ई-समिति ई-कोर्ट्स परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नीतिगत नियोजन, रणनीतिक निर्देश और मार्गदर्शन का काम देखती है।

न्यायालयों के डिजिटलीकरण का महत्त्व

- न्यायिक आधुनिकीकरण: यह डेटा-आधारित निर्णय लेने को संभव और न्याय प्रदान करने को पूर्णतया डिजिटल बनाता है।

- लंबित मामलों के निपटान में तेजी: उभरती तकनीकों जैसे AI, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन आदि को शामिल करके न्यायालय अपनी कार्यक्षमता बढ़ा सकते हैं और लंबित मामलों को कम कर सकते हैं।

Article Sources

1 sourceहाल ही में iGOT प्लेटफॉर्म पर अमृत ज्ञान कोष पोर्टल लॉन्च किया गया। इसे क्षमता निर्माण आयोग और कर्मयोगी भारत ने संयुक्त रूप से विकसित किया है।

अमृत ज्ञान कोष पोर्टल के बारे में:

- उद्देश्य: इस पहल के माध्यम से क्षमता निर्माण आयोग का उद्देश्य शिक्षकों को सशक्त बनाना और पूरे भारत में लोक प्रशासन प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाना है।

- इसमें देश भर की सर्वोत्तम कार्य-पद्धतियों को संकलित किया गया। ये पद्धतियां 17 सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) में से 15 के अनुरूप हैं।

- इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और डिजिटल गवर्नेंस जैसे विविध नीतिगत विषय भी शामिल हैं।

iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के बारे में

- यह सिविल सेवा अधिकारियों के लिए ऑल-इन-वन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है।

- इसके अलावा यह:

- लर्निंग को मार्गदर्शन प्रदान करता है,

- चर्चाओं को होस्ट करता है,

- करियर का प्रबंधन करता है और

- अधिकारियों की योग्यता को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करने के लिए विश्वसनीय आकलन भी करता है।

Article Sources

1 sourceउपभोक्ता मामलों के विभाग ने ई-दाखिल पोर्टल के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की घोषणा की है।

ई-दाखिल पोर्टल के बारे में

- इसकी शुरुआत पहली बार 2020 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने की थी।

- NCDRC उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत स्थापित एक अर्ध-न्यायिक आयोग है।

- यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो उपभोक्ता शिकायत प्रक्रिया को सरल बनाता है। उपभोक्ता इसकी मदद से भौतिक रूप से उपस्थित हुए बिना भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और मामलों को ट्रैक कर सकते हैं।

- यह पोर्टल उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने और समय पर न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा है।

Article Sources

1 sourceयह विधेयक कानून बनने के बाद बॉयलर अधिनियम, 1923 की जगह लेगा। जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 के अनुरूप इसमें भी कुछ प्रावधानों में उल्लेखित कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है।

- यह विधेयक स्टीम बॉयलर्स के विस्फोट के खतरों से व्यक्तियों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

बॉयलर विधेयक, 2024 के मुख्य प्रावधानों पर एक नज़र

- विनियमन: केंद्र सरकार केंद्रीय बॉयलर बोर्ड का गठन करेगी। इस बोर्ड को बॉयलर और बॉयलर में लगने वाले उपकरणों के डिजाइन, निर्माण, स्थापना एवं उपयोग को विनियमित करने का कार्य सौंपा जाएगा।

- निरीक्षण: निरीक्षण का कार्य राज्य द्वारा नियुक्त निरीक्षकों या अधिकृत थर्ड पार्टियों द्वारा किया जाएगा।

- व्यवसाय करने में सुगमता (EoDB): नवीन विधेयक में केवल 4 गंभीर अपराधों (जिनमें जीवन या संपत्ति की हानि भी शामिल है) के लिए आपराधिक दंड बरकरार रखा गया है। गौरतलब है कि बॉयलर अधिनियम, 1923 में 7 अपराधों के लिए आपराधिक दंड का प्रावधान किया गया है।

- सभी गैर-आपराधिक कृत्यों के लिए 'फाइन' को 'पेनल्टी' में बदल दिया गया है। इस पेनल्टी को कार्यकारी तंत्र के माध्यम से आरोपित किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि 1923 के अधिनियम के तहत अदालतों द्वारा फाइन लगाया जाता है।

विधेयक से जुड़ी समस्याएं

- सुरक्षा संबंधी चिंताएं: राज्य सरकार विधेयक से कुछ क्षेत्रों को छूट दे सकती है। इससे उन छूट वाले क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के बारे में संदेह पैदा होता है।

- सीमित न्यायिक अधिकारिता: विधेयक में प्रावधान किया गया है कि केंद्र और राज्यों द्वारा नियुक्त निरीक्षकों के निर्णयों को नियमित अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। निर्णय से असंतुष्ट होने पर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट्स में रिट याचिका दायर करनी होगी।

- EODB में बाधा: विधेयक में बॉयलर में परिवर्तन, उसकी मरम्मत या निर्माण के लिए निरीक्षण या अनुमोदन हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

बॉयलर के बारे में

|