JJM और महिला सशक्तीकरण (JJM AND WOMEN EMPOWERMENT)

प्रधान मंत्री ने कहा जल जीवन मिशन, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बना रहा है।

- इससे पहले SBI की एक रिपोर्ट में भी बताया गया था कि 'जल जीवन मिशन: हर घर जल' पहल के कारण 9 करोड़ महिलाओं को अब बाहर से पानी लेने नहीं जाना पड़ता है।

महिला सशक्तीकरण के लिए जल जीवन मिशन (JJM) का महत्त्व

- कौशल विकास: घर पर पानी की उपलब्धता महिलाओं को कौशल विकास और आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान करती है।

- इसके अलावा, समय की बचत से कृषि और व्यवसाय में महिलाओं की भागीदारी में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

- नेतृत्व: JJM के तहत गांव की जल एवं स्वच्छता समितियों में 50% महिलाओं का होना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य जल नियोजन में महिलाओं की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना और उनमें नेतृत्व की भूमिका को बढ़ाना है।

- रोजगार के अवसर: JJM के तहत 59.9 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। इससे महिलाओं के लिए आर्थिक अवसर बढ़ेंगे।

जल जीवन मिशन: हर घर जल पहल के बारे में

- नोडल मंत्रालय: जल शक्ति मंत्रालय।

- प्रकार: केंद्र प्रायोजित योजना।

- उद्देश्य: 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और विश्वसनीय नल से जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

- लक्ष्य: 'WASH के प्रति जागरूक गांवों' का विकास करना, जहां स्थानीय समुदायों को सभी के लिए दीर्घकालिक और सुनिश्चित जलापूर्ति एवं स्वच्छता सेवाएं प्रदान करने के लिए सक्षम बनाया जा सके।

- WASH: जल, साफ-सफाई और स्वच्छता।

- बच्चों पर ध्यान: स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और आश्रमशालाओं में नल से जलापूर्ति करना।

- प्रमुख घटक:

- जल गुणवत्ता सुनिश्चित करना;

- बॉटम-अप प्लानिंग;

- स्रोत संबंधी संधारणीयता;

- ग्रे वाटर प्रबंधन;

- कौशल विकास और रोजगार आदि।

- प्रमुख उपलब्धियां: ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल कनेक्शन का कवरेज 2019 के 17% (3.23 करोड़ घरों) से बढ़कर 79.31% हो गया है।

- Tags :

- जल जीवन मिशन

- WASH के प्रति जागरूक गांव

- बॉटम-अप प्लानिंग

ग्लोबल वन-स्टॉप सेंटर्स {GLOBAL ONE-STOP CENTRES (OSC)}

सरकार ने संकटग्रस्त भारतीय महिलाओं के लिए 9 ग्लोबल OSCs को मंजूरी दी है।

ग्लोबल OSCs के बारे में

- उद्देश्य: खराब परिस्थितियों में महिलाओं को व्यापक सहायता प्रदान करना, उनकी तत्काल जरूरतों का समाधान करना और महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करना।

- इनमें आश्रय गृहों के प्रावधान वाले सात OSCs- बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब (जेद्दा व रियाद) तथा बिना आश्रय गृहों वाले दो OSCs- टोरंटो एवं सिंगापुर शामिल हैं।

- भारतीय समुदाय कल्याण कोष (ICWF) संकटग्रस्त भारतीय नागरिकों, विशेषकर महिलाओं तक कल्याणकारी उपाय पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

- ICWF का विस्तार विदेशों में सभी भारतीय मिशनों और केंद्रों तक किया गया है। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी।

- Tags :

- ग्लोबल वन-स्टॉप सेंटर्स

- ICWF

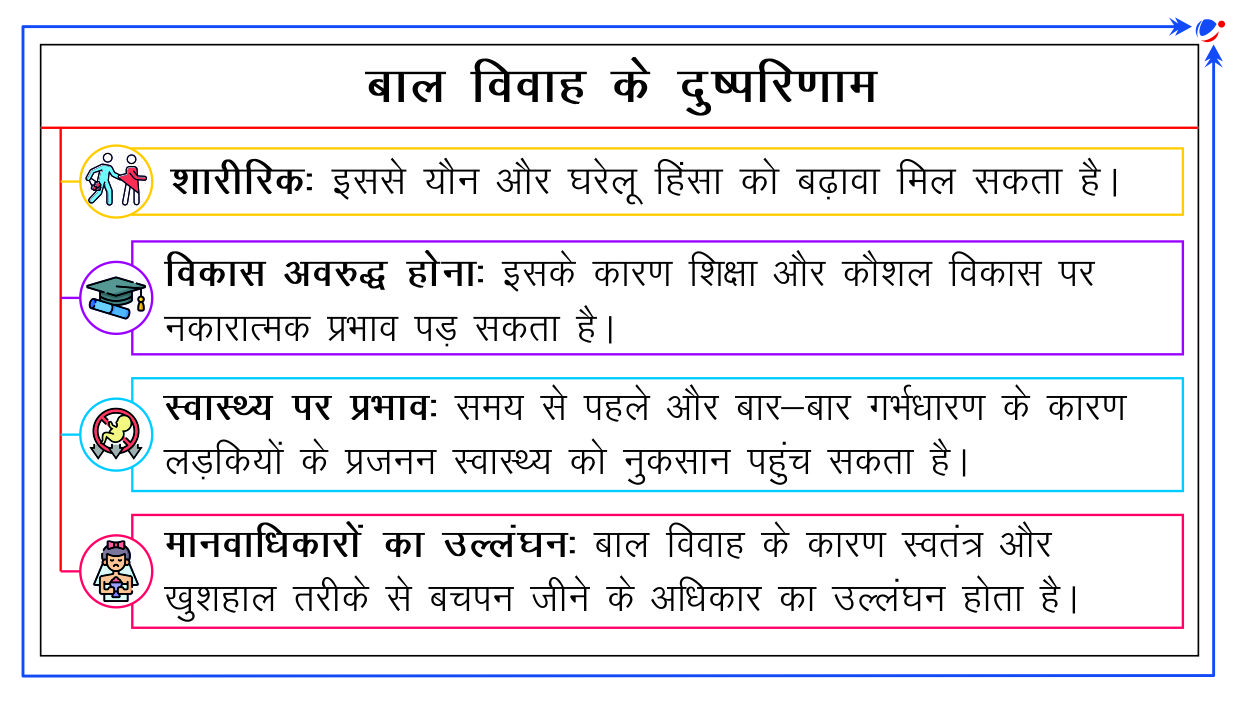

बाल विवाह मुक्त भारत” अभियान शुरू किया गया (BAL VIVAH MUKT BHARAT CAMPAIGN LAUNCHED)

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने “बाल विवाह मुक्त भारत” अभियान शुरू किया।

- बाल विवाह की समाप्ति पर केंद्रित “बाल विवाह मुक्त भारत” अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा अन्य कई मंत्रालयों के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। इस अभियान में सभी नागरिकों से सक्रिय रूप से आगे बढ़कर बाल विवाह का विरोध करने का आह्वान किया गया है।

“बाल विवाह मुक्त भारत” अभियान के बारे में

- फोकस के क्षेत्र: इस अभियान के तहत सर्वाधिक बाल विवाह वाले सात राज्यों और लगभग 300 जिलों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।

- सहयोगात्मक दृष्टिकोण: प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 2029 तक बाल विवाह की दर को 5% से कम करने के उद्देश्य से एक एक्शन प्लान तैयार करने का आह्वान किया गया है।

- बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल: यह एक इनोवेटिव ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, जिसकी मदद से नागरिक बाल विवाह की घटनाओं की रिपोर्ट और शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही, इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की मदद से आम नागरिक देश भर में बाल विवाह रोकथाम अधिकारियों (CMPOs) के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।

भारत में बाल विवाह की स्थिति

- बाल विवाह में कमी: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS-5 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में बाल विवाह में उल्लेखनीय कमी आई है। 2005-06 में 47.4% लड़कियों का विवाह 18 साल से पहले हो जाता था, जो 2015-16 में घटकर 26.8% पर आ गया।

- गरीबी और बाल विवाह: NFHS-5 के अनुसार, निम्नतम आय वर्ग यानी सबसे गरीब 20% परिवारों में 40% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है, जबकि उच्चतम आय वर्ग यानी सबसे अमीर 20% परिवारों में यह आंकड़ा केवल 8% है।

- सर्वाधिक बाल विवाह वाले राज्य: पश्चिम बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, झारखंड, असम, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना।

बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, 2006 (PCMA): इस कानून के जरिए बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके तहत महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है।

- बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन: भारत इस कन्वेंशन का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है।

- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR): यह अपने मूल कार्यों के साथ-साथ बाल विवाह को रोकने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाता है।

- सतत विकास लक्ष्य (SDGs): भारत ने SDG 5 को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है, जिसका उद्देश्य 2030 तक बाल विवाह या कम उम्र में विवाह और जबरन विवाह जैसी सभी हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करना है।

- महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: CEDAW): भारत ने इस कन्वेंशन की अभिपुष्टि की है।

- Tags :

- बाल विवाह मुक्त भारत

- बाल विवाह

- बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, 2006

- बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन

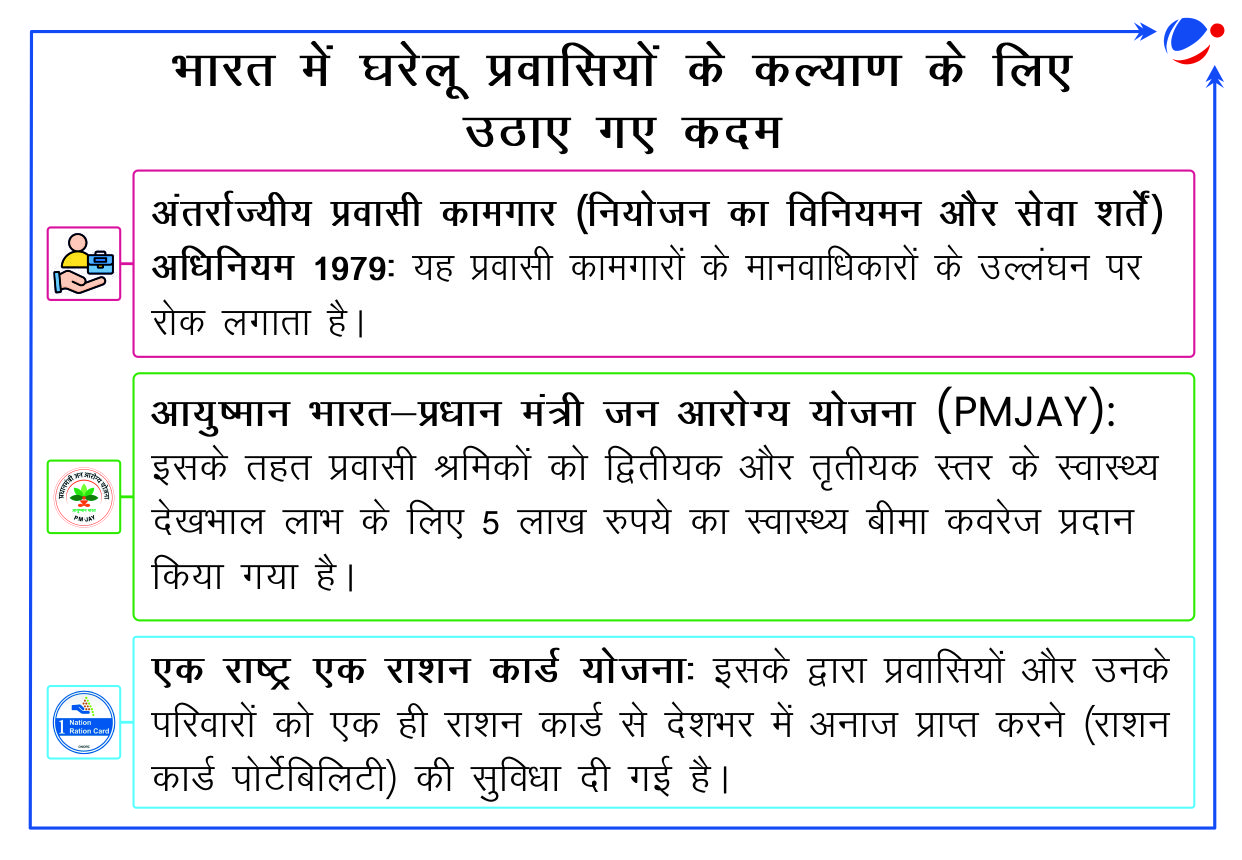

EAC-PM की घरेलू प्रवासन पर रिपोर्ट (DOMESTIC MIGRATION REPORT BY EAC-PM)

प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) ने घरेलू प्रवासन पर रिपोर्ट जारी की

- इस रिपोर्ट का शीर्षक '400 मिलियन ड्रीम्स' है। इसमें 2011 की जनगणना के बाद से भारत में प्रवासन के बदलते पैटर्न पर चर्चा की गई है।

- आंतरिक/ घरेलू प्रवास से तात्पर्य किसी देश के भीतर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को लोगों की आवाजाही से है।

- प्रतिकर्ष कारक (Push factors): रोजगार के अवसरों की कमी, प्राकृतिक आपदा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की कमी, आदि।

- अपकर्ष कारक (Pull factors): आर्थिक अवसर, उच्च जीवन स्तर, शांति और स्थिरता, आदि।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर के नजर

- घरेलू प्रवासियों की संख्या में कमी: घरेलू प्रवासियों की संख्या में लगभग 12 प्रतिशत की कमी होने का अनुमान है। यह संख्या 2011 की 45.57 करोड़ की तुलना में 2023 में घटकर 40.20 करोड़ रह गई थी। प्रवासन दर लगभग 38% से घटकर लगभग 29% रह गई है।

- प्रवासन गतिशीलता:

- रिपोर्ट के अनुसार, घरेलू प्रवासन में लोग अधिकतर कम दूरी तक ही प्रवास करते हैं। दूरी श्रम गतिशीलता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।

- प्रवासन मुख्य रूप से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे प्रमुख शहरी केंद्रों के आसपास के क्षेत्रों से होता है

- प्रमुख प्रवास मार्ग: उत्तर प्रदेश-दिल्ली, गुजरात-महाराष्ट्र, तेलंगाना-आंध्र प्रदेश, बिहार-दिल्ली (राज्य स्तर)।

- प्रवासी हिस्सेदारी में वृद्धि: पश्चिम बंगाल, राजस्थान और कर्नाटक में आने वाले प्रवासियों के प्रतिशत में वृद्धि देखी गई है।

- प्रवासी हिस्सेदारी में कमी: महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में आने वाले कुल प्रवासियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है।

प्रवासी संख्या में गिरावट के लिए जिम्मेदार कारण

- मूल स्थान पर बेहतर अवसंरचनाओं (जैसे सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक परिवहन आदि) का निर्माण, सामाजिक सुरक्षा जाल इत्यादि।

- स्थानीयकृत आर्थिक संवृद्धि के चलते ग्रामीण क्षेत्रों के नजदीक ही रोजगार सृजन हो रहा है।

- Tags :

- घरेलू प्रवासन

- EAC-PM

- अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979

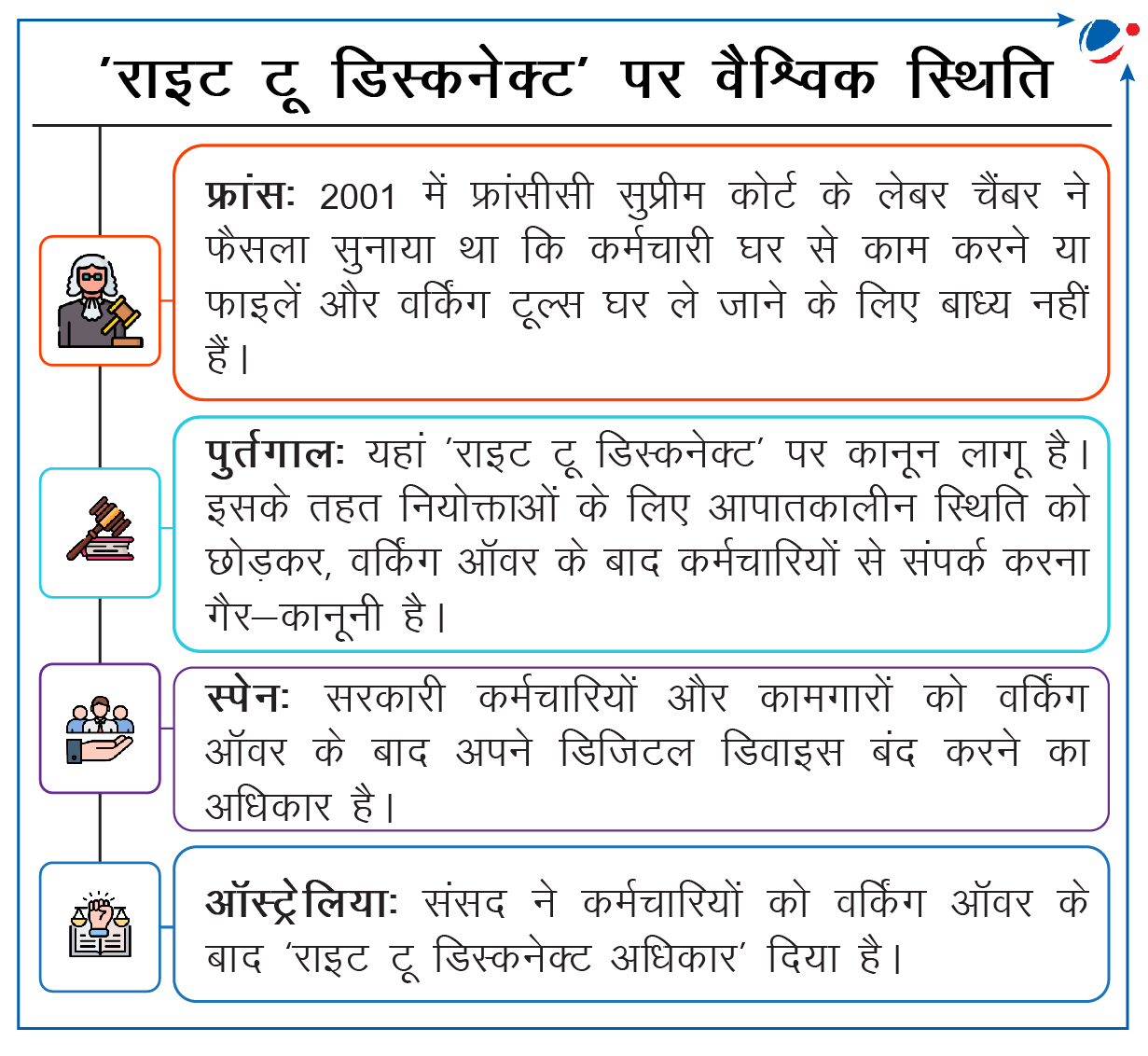

भारत में 'राइट टू डिस्कनेक्ट' (‘RIGHT TO DISCONNECT’ IN INDIA)

वर्क-लाइफ संतुलन से जुड़ी चिंताओं के मद्देनजर भारत में 'राइट टू डिस्कनेक्ट' की मांग बढ़ रही है। कार्य संबंधी तनाव के कारण एक युवा महिला कर्मचारी की मृत्यु के चलते भारत में अलग-अलग वर्गों ने 'राइट टू डिस्कनेक्ट' पर कानून लाने की मांग की है।

- 'राइट टू डिस्कनेक्ट' का अर्थ है कि कर्मचारी वर्किंग ऑवर के बाद नियोक्ता द्वारा की गई कॉल का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होंगे और ऐसे कर्मचारी पर नियोक्ता द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई भी नहीं की जाएगी।

भारत में 'राइट टू डिस्कनेक्ट' की आवश्यकता क्यों हैं?

- मनोसामाजिक प्रभाव: अधिक कार्य के बोझ से सामाजिक बंधन कमजोर होते हैं और अलगाव की स्थिति पैदा होती है। यहां तक कि इससे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, हृदय संबंधी बीमारियों आदि का खतरा भी बढ़ सकता है।

- महिलाओं पर प्रभाव: एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि ऑडिटिंग, आई.टी. और मीडिया जैसी पेशेवर नौकरियों में भारतीय महिलाएं सप्ताह में 55 घंटे से अधिक काम करती हैं।

- अन्य: इसमें उत्पादकता की हानि; लंबे समय तक स्क्रीन पर रहने के कारण अनिद्रा, नींद के चक्र में व्यवधान आदि शामिल हैं।

भारत में 'राइट टू डिस्कनेक्ट' की स्थिति

वर्तमान में भारत में राइट टू डिस्कनेक्ट को मान्यता देने वाले कानूनों का अभाव है।

- संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 38: यह राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।

- अनुच्छेद 39(e): यह राज्य को कर्मचारियों के स्वास्थ्य और शक्ति के दुरुपयोग को रोकने का निर्देश देता है।

- न्यायिक निर्णय:

- विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, 1997: इसमें महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए ऐतिहासिक फैसला दिया गया था।

- रविंद्र कुमार धारीवाल और अन्य बनाम भारत संघ, 2021: इसमें दिव्यांग व्यक्तियों को तार्किक सुविधा प्रदान करने तथा उनके लिए एक अनुकूल कार्यस्थल सुनिश्चित करने हेतु फैसला दिया गया था।

- हालिया पहल: 2018 में, लोक सभा में एक गैर-सरकारी विधेयक (Private Member’s Bill) पेश किया गया था। इसका उद्देश्य वर्किंग ऑवर के बाद 'राइट टू डिस्कनेक्ट' को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना था।

- Tags :

- राइट टू डिस्कनेक्ट

- अनुच्छेद 39(e)

- अनुच्छेद 38

नो डिटेंशन नीति (NO DETENTION POLICY)

शिक्षा मंत्रालय ने केंद्र के तहत आने वाले स्कूलों हेतु कक्षा 5 और 8 के लिए 'नो डिटेंशन' नीति को समाप्त करने का निर्णय लिया है।

- 'नो डिटेंशन' नीति के तहत कक्षा 5 और 8 के छात्र को अंतिम परीक्षा में फेल नहीं किया जाता था। यह नीति 2009 के निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत 2010 में लागू की गई थी। केंद्र ने अब इस नीति को समाप्त कर दिया है तथा स्कूल अब कक्षा 5 और 8 के छात्रों को फेल कर सकते हैं। यह निर्णय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (RTE) (संशोधन) नियम, 2024 के तहत लिया गया है।

- चूंकि, शिक्षा राज्य सूची का विषय है, इसलिए 16 राज्य और दिल्ली सहित एक अन्य केंद्र शासित प्रदेश पहले ही 'नो डिटेंशन' नीति समाप्त कर चुके हैं।

नई नीति (निर्णय) से संबंधित मुख्य तथ्य

- यद्यपि 2019 में RTE अधिनियम से नो-डिटेंशन नीति को हटा दिया गया था, परन्तु, 2023 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF) के जारी होने तक इसके कार्यान्वयन में देरी हुई।

- नई नीति के तहत यदि कोई छात्र प्रमोशन (उत्तीर्ण) होने के मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो महीने के भीतर अतिरिक्त निर्देश दिया जाएगा। इसके बाद उसे एक पुन: परीक्षा देने का अवसर मिलेगा।

- किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक स्कूल से नहीं निकाला जा सकता।

डिटेंशन के पक्ष में तर्क

- सीखने के परिणामों में गिरावट: 2023 में कक्षा 10 और 12 में 65 लाख छात्र असफल रहे थे।

- प्रोत्साहन की कमी: स्वचालित प्रमोशन के कारण छात्र कड़ी मेहनत करना छोड़ देते हैं तथा शिक्षकों की जवाबदेही भी कम हो जाती है।

डिटेंशन के विपक्ष में तर्क

- हीन भावना और उच्च ड्रॉपआउट दर: परीक्षा में फेल होने का भय या फिर से उसी कक्षा में बैठने की मजबूरी के चलते कई बार छात्र स्कूल जाना बंद कर देते हैं।

- बाल केंद्रित शिक्षा: केवल शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करने की बजाय बच्चों के समग्र विकास को महत्त्व देने वाली शैक्षिक प्रणाली को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

RTE अधिनियम, 2009 के बारे में

|

- Tags :

- नो डिटेंशन नीति

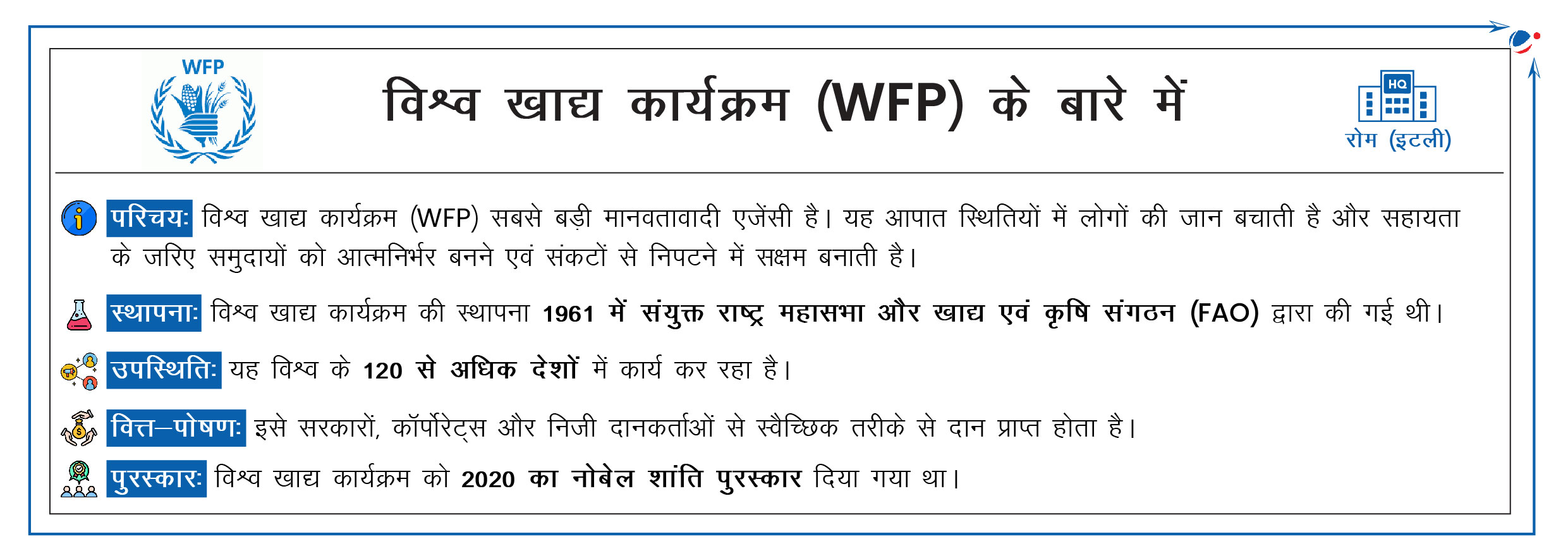

WFP की ग्लोबल आउटलुक, 2025 रिपोर्ट (WFP GLOBAL OUTLOOK FOR 2025)

WFP ने ‘ग्लोबल आउटलुक, 2025 रिपोर्ट’ जारी की।

- यह वैश्विक खाद्य सुरक्षा के संबंध में मौजूदा जानकारी प्रदान करती है। साथ ही, इसमें खाद्य संकटों का सामना करने तथा भुखमरी के मूल कारणों से निपटने के लिए WFP द्वारा समाधानों पर भी प्रकाश डाला गया है।

इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- वैश्विक भुखमरी संकट: 74 देशों में लगभग 343 मिलियन लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। इनमें से 1.9 मिलियन लोग भुखमरी की कगार पर हैं।

- प्रमुख कारक: सूडान, गाजा आदि 16 भुखमरी वाले क्षेत्रों में से 14 में सशस्त्र हिंसा एक प्रमुख कारण है। अन्य कारकों में खाद्य मुद्रास्फीति, चरम मौसमी घटनाएं आदि शामिल हैं।

- 65% गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोग संघर्ष प्रभावित परिस्थितियों में रहते हैं।

- वित्तीय आवश्यकता: विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) को 123 मिलियन सबसे सुभेद्य लोगों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करने के लिए 16.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है।

- इस रिपोर्ट में भारत से संबंधित मुख्य बिंदु:

- विश्व भर के कुपोषित लोगों में से एक-चौथाई लोग भारत में रहते हैं।

- लगभग 21.25% जनसंख्या प्रतिदिन 1.90 अमेरिकी डॉलर से कम पर जीवन यापन करती है।

- 6-59 महीने की आयु के 38% बच्चे गंभीर कुपोषण से जूझ रहे हैं।

- विश्व भर के कुपोषित लोगों में से एक-चौथाई लोग भारत में रहते हैं।

भुखमरी से निपटने के लिए WFP का दृष्टिकोण

- दीर्घकालिक समाधान के लिए स्थानीय पौष्टिक खाद्य विकल्पों, फ़ूड फोर्टिफिकेशन और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों में निवेश करना चाहिए।

- बेहतर आजीविका, जलवायु संरक्षण आदि के माध्यम से सुभेद्य समुदायों को आघातों का सामना करने के लिए सक्षम बनाना चाहिए।

- अन्य: इसमें स्थानीय स्तर पर संस्थागत क्षमता को बढ़ाना, खाद्य असुरक्षा को प्रभावित करने वाली लैंगिक असमानताओं का समाधान करना आदि शामिल है।

- Tags :

- ग्लोबल आउटलुक

Articles Sources

अन्न चक्र टूल (ANNA CHAKRA TOOL)

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन टूल 'अन्न चक्र' तथा स्कैन (SCAN) पोर्टल लॉन्च किया। इन्हें PDS प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए लॉन्च किया गया है।

अन्न चक्र के बारे में

- यह एक PDS आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन उपकरण है। यह परियोजना अधिकतम विकल्पों की पहचान करने और आपूर्ति श्रृंखला नोड्स में खाद्यान्न की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए उन्नत एल्गोरिदम का लाभ उठाएगी।

- यह खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) की एक पहल है। इसे विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) और IIT-दिल्ली के सहयोग से विकसित किया गया है।

- इसे यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP) के माध्यम से पी.एम. गति शक्ति प्लेटफॉर्म और रेलवे के FOIS (फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।

SCAN (NFSA के लिए सब्सिडी दावा आवेदन) पोर्टल के बारे में

- यह पोर्टल राज्यों द्वारा सब्सिडी दावों को प्रस्तुत करने, दावों की जांच करने और त्वरित निपटान प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए DFPD द्वारा अनुमोदन हेतु एकल खिड़की प्रदान करेगा। साथ ही, यह सभी प्रक्रियाओं के शुरू से अंत तक के वर्कफ़्लो का स्वचालन भी सुनिश्चित करेगा।

- Tags :

- अन्न चक्र टूल

- स्कैन पोर्टल

- PDS आपूर्ति प्रणाली

- NFSA के लिए सब्सिडी दावा आवेदन