सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, यूएन-हैबिटेट की वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट 2024: सिटीज़ एंड क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट जारी की गई है। इसके अनुसार, शहरी वायु प्रदूषण के कारण 2019 में 6.7 मिलियन लोगों की असामयिक मृत्यु हो गई थी। इसलिए, शहरी वायु प्रदूषण बीमारी और असामयिक मृत्यु के लिए दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरणीय जोखिम कारक बन गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- IQAir द्वारा जारी की गई छठी वार्षिक 'विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट' में नई दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर बताया गया है।

- दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 9 भारत में हैं।

भारत में शहरी वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारक

- मौसम संबंधी और भौगोलिक कारक:

- कम वर्षा और पवन: सितंबर-अक्टूबर में कम वर्षा और सर्दियों के मौसम में मंद गति वाली पवन उत्तर भारत में प्रदूषण के स्तर को संकेंद्रित करती है या बनाए रखती है।

- पवन की दिशा: क्षेत्रीय वायु प्रदूषण पवन के पैटर्न के माध्यम से फैलता है। उदाहरण के लिए- दिल्ली के PM2.5 प्रदूषण का 50% हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आता है।

- धूल भरी आंधी: सहारा और थार रेगिस्तान से आने वाली धूल में नाइट्रेट होता है, जो धरातलीय ओज़ोन के निर्माण हेतु उत्तरदायी होता है।

- गुरुग्राम में धूल भरी आंधी के दौरान, 57% दिनों में धरातलीय ओज़ोन का स्तर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) की सीमा से अधिक दर्ज किया जाता है।

- स्थलाकृति: उत्तरी भारत के निचले इलाकों में प्रदूषक संकेंद्रित हो जाते हैं, तथा हिमालय इनके बिखराव को अवरुद्ध करता है।

- तापमान प्रतिलोमन: सर्दियों के दौरान धरातल के नजदीक ठंडी हवा की मौजूदगी से प्रदूषक तत्वों का फैलाव अवरुद्ध हो जाता है।

- कृषि पद्धतियां: पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से विषाक्त धूम्र-कोहरा उत्पन्न होता है। इससे आस-पास के क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है।

- शहरी और औद्योगिक कारक:

- निर्माण कार्य और डेमोलिशन (ध्वंस) संबंधी गतिविधियों से उत्पन्न अपशिष्ट: इन गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली धूल में अधिक मात्रा में कणिकीय पदार्थ (Particulate Matter: PM) और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक होते हैं।

- वाहनों का उच्च घनत्व: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के अनुसार बेचे गए वाहनों की कुल संख्या 2010-11 में लगभग 178 लाख थी, जो बढ़कर 2019-20 में लगभग 215 लाख हो गई थी।

- अपशिष्ट का अवैज्ञानिक तरीके से निपटान: खुले में अपशिष्ट जलाने और लैंडफिल में आग लगने से प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं। उदाहरण के लिए- मुंबई की लैंडफिल में आग लगने से प्रतिवर्ष 22,000 टन प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं।

- औद्योगिक उत्सर्जन: लोहा व इस्पात, सीमेंट, चीनी और अन्य उद्योग प्रमुख प्रदूषक हैं। राजकोट (42%) और पुणे (30%) औद्योगिक PM2.5 उत्सर्जन से सबसे अधिक प्रभावित हैं।

- अतिरिक्त स्रोत

- बायोमास जलाना: लकड़ी या कोयले से खाना पकाने वाले चूल्हे, ईंट भट्टे और कारखानों से निकलने वाला धुआँ स्थानीय वायु प्रदूषण में योगदान देता है।

- सांस्कृतिक और उत्सव संबंधी प्रथाएं: दिवाली के दौरान पटाखों का उपयोग बढ़ने से प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है।

- नवंबर 2024 में, दिल्ली में PM2.5 का समग्र स्तर 401.1 ug/m3 था, जो 24 घंटे की अवधि के लिए WHO की स्वीकार्य सीमा 15 ug/m3 से लगभग 26 गुना अधिक है।

शहरी वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न होने वाली चिंताएं और मुद्दे

- स्वास्थ्य पर प्रभाव: शहरी वायु प्रदूषण से श्वसन संबंधी संक्रमण, फेफड़ों की बीमारियां और हृदय संबंधी रोग हो सकते हैं।

- अकेले दिल्ली में, वायु प्रदूषण के कारण सालाना लगभग 30,000 से अधिक मौतें होती हैं। देश भर में वायु प्रदूषण से लगभग 2 मिलियन मौतें होती हैं।

- आर्थिक नुकसान: विश्व बैंक के अनुसार, समय से पहले होने वाली मौतों और रुग्णता के कारण सालाना लगभग 36.8 बिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ है, जो 2019 में भारत की GDP का 1.36% था।

- मटेरियल और संरचनाओं को नुकसान: SO2 और NO2 के उत्सर्जन से वनस्पतियों, जीव-जंतुओं एवं मटेरियल्स को नुकसान पहुंचता है। इससे प्रतिष्ठित इमारतों और भवनों को क्षति पहुंचती है।

- उदाहरण के लिए- औद्योगिक SO₂ उत्सर्जन और अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल का सफेद संगमरमर पीला पड़ रहा है।

- शहरी ऊष्मा द्वीप (Urban Heat Island: UHI) प्रभाव: शहरी क्षेत्रों में कंक्रीट युक्त निर्माण (भवन, पुल, सड़कें आदि) के कारण अधिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन होता है। इस कारण शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण परिवेश की तुलना में अधिक तापमान होता है। इससे शहरी तापमान में वृद्धि होती है।

- पारिस्थितिकी-तंत्र और जैव विविधता का ह्रास: वायु प्रदूषण के कारण झीलों का अम्लीकरण व यूट्रोफिकेशन तथा जलीय खाद्य श्रृंखलाओं में पारे का संचय हो जाता है।

- पादपों पर प्रभाव: अम्लीय वर्षा के चलते नाइट्रोजन के जमाव के कारण पत्तियों झड़ने लगती हैं, उनका रंग उड़ने लगता है, वृक्षों की शाखाएं कमजोर होने लगती हैं तथा उनकी कीटों के प्रति सुभेद्यता बढ़ जाती है।

- धरातलीय ओज़ोन द्वारा क्षति: यह प्रकाश संश्लेषण को कम करती है और पौधों की वृद्धि को बाधित करती है। इससे वनस्पति के समग्र स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

वायु प्रदूषण को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम

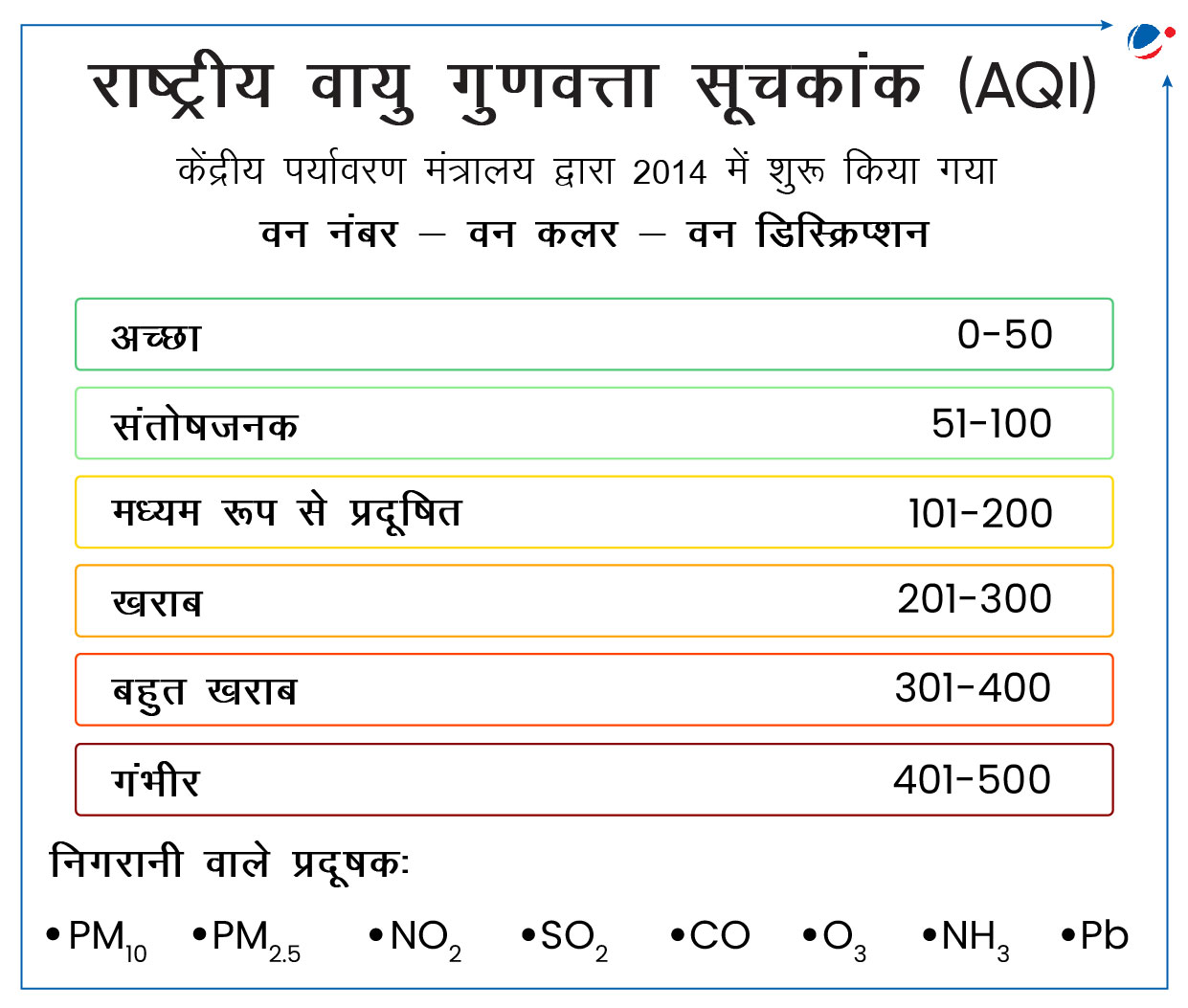

- राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (इन्फोग्राफिक्स देखें)

- नीतिगत और विनियामकीय फ्रेमवर्क

- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (National Clean Air Programme: NCAP), 2019: इसका उद्देश्य 131 शहरों में 2026 तक पार्टिकुलेट मैटर की सांद्रता को 40% तक कम करना है।

- ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP): यह दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय है।

- वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM): इसे 2021 में स्थापित किया गया था। इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बेहतर वायु गुणवत्ता प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया है।

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB): यह वाहनों से होने वाले उत्सर्जन, ठोस अपशिष्ट दहन आदि से निपटने के लिए वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1986 के तहत निर्देश जारी करता है।

- वायु गुणवत्ता निगरानी और जागरूकता: वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान एवं अनुसंधान प्रणाली (SAFAR) पोर्टल लोक जागरूकता व शमन कार्यों को बढ़ावा देने के लिए वायु गुणवत्ता संबंधी अपडेट प्रदान करता है।

- प्रदूषण नियंत्रण और संधारणीय परिवहन

- राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना (NEMMP) 2020: इसका उद्देश्य हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (फेम/ FAME इंडिया) योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है।

- वाहन से प्रदूषण को नियंत्रित करना: इसके तहत स्वच्छ ईंधन (CNG, LPG व BS-VI मानक), इथेनॉल मिश्रण और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना शामिल है।

- स्वच्छ ऊर्जा पहलें (Clean Energy Initiatives): इसमें राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (NDCs) के तहत 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन से 50% बिजली उत्पादन का लक्ष्य और प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के तहत ग्रामीण परिवारों में LPG के उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है।

भारत में शहरी वायु प्रदूषण को रोकने के तरीके

- शहरी नियोजन और हरित पहलें:

- हरित क्षेत्र: शहरी उद्यानों व वृक्षारोपण के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में वनस्पति आवरण को बढ़ावा देना चाहिए। इससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से निपटा जा सकेगा और शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव को कम किया जा सकेगा।

- स्वच्छ वायु क्षेत्र: उच्च प्रदूषण वाले क्षेत्रों में सख्त उत्सर्जन मानकों के साथ स्वच्छ वायु क्षेत्र स्थापित करने चाहिए।

- उदाहरण के लिए- लंदन के अल्ट्रा-लो एमिशन ज़ोन (ULEZ) में NO2 के स्तर में 44% और PM2.5 के स्तर में 27% तक कमी आई है।

- संधारणीय परिवहन: कुछ सड़क मार्गों की जगह को फिर से आवंटित करना, सार्वजनिक परिवहन में निवेश करना, केवल पैदल यात्रियों के लिए क्षेत्र निर्धारित करना और साइकिल चलाने की सुविधाओं में बढ़ोतरी करना।

- उदाहरण के लिए, कोपेनहेगन के साइकिल मार्गों पर ग्रीन वेव तकनीक साइकिल चालकों को लगातार ग्रीन सिग्नल मिलने में मदद करती है, यदि वे लगभग 20 कि.मी./ घंटा की गति बनाए रखते हैं। इससे उन्हें बार-बार रुकने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे साइकिल चलाना आसान, तेज और सुविधाजनक हो जाता है।

- तकनीकी और वैज्ञानिक समाधान:

- प्रौद्योगिकी में बदलाव: फ्यूल सेल वाहन, सल्फर की अत्यंत कम मात्रा वाले ईंधन, या मेथनॉल (ब्राजील) और हाइड्रोजन ईंधन (जापान) जैसे वैकल्पिक ईंधन संबंधी स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाना चाहिए।

- क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम वर्षा: इसमें सिल्वर आयोडाइड जैसी सामग्री का बादलों में छिड़काव किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड नाभिक के रूप में कार्य करता है जिसके चारों ओर आर्द्रता संघनित होकर वर्षा के रूप में धरती पर बरसती है। इससे प्रदूषकों और स्मॉग के स्तर को कम करने में मदद मिलती है।

- अपशिष्ट प्रबंधन: लैंडफिल अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए जैव-उपचार (अपशिष्ट में से नमी को हटाना) और बायोमाइनिंग जैसी विधियों का उपयोग करना चाहिए।

- उदाहरण के लिए- कोलकाता के धापा लैंडफिल से लैंडफिल में आग लगने की घटनाएं कम हुई हैं तथा वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

- एकीकृत नीति दृष्टिकोण:

- एयरशेड प्रबंधन: अलग-अलग क्षेत्रों में प्रदूषकों के प्राकृतिक प्रवाह और फैलाव पैटर्न पर ध्यान केंद्रित करके प्रदूषण का समग्र रूप से समाधान करना चाहिए।

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: क्षेत्रीय साझेदारों (बांग्लादेश, भूटान, भारत, ईरान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका) के साथ सीमा-पार प्रदूषण से निपटने के लिए माले घोषणा-पत्र (1998) जैसे समझौतों को फिर से सक्रिय किया जाना चाहिए।

संबंधित तथ्यICIMOD द्वारा वायु गुणवत्ता डैशबोर्ड (Air Quality Dashboard)इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (ICIMOD) ने एक वायु गुणवत्ता डैशबोर्ड का अनावरण किया है। वायु गुणवत्ता डैशबोर्ड के बारे में:

PM 2.5 और PM 10 के बारे में

|