सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने कोयला उत्पादन में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए वित्त वर्ष 2024-25 में 20 मार्च, 2025 को एक बिलियन टन उत्पादन आंकड़ा को पार कर लिया।

कोयला क्षेत्रक की सफलता में योगदान देने वाली सरकारी पहलें

- कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम {Coal Mines (Special Provisions)} (CMSP एक्ट) 2015 का लागू होना: इस अधिनियम के तहत, निजी क्षेत्र को वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खानों की नीलामी में शामिल होने की अनुमति दी गई है।

- 2020 में, वाणिज्यिक उद्देश्य से कोयला खनन की पहली नीलामी शुरू की गई थी।

- खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम {Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act}, 2021 [MMDR एक्ट] का लागू होना : इसके तहत कैप्टिव कोयला खान के मालिकों (परमाणु खनिजों को छोड़कर) को खुले बाजार में अपने वार्षिक खनिज (कोयला सहित) उत्पादन का 50% तक बेचने की अनुमति दी गई है।

- कोयला लॉजिस्टिक्स योजना और नीति, 2024: इसे केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने जारी की है। इसका उद्देश्य निरंतर और किफायती तरीके से खानों से कोयले की निकासी के लिए लॉजिस्टिक विकसित करना है।

- पारदर्शी नीलामी व्यवस्था: वाणिज्यिक उद्देश्यों से कोयला ब्लॉक की नीलामी राष्ट्रीय कोयला खान सुरक्षा रिपोर्ट पोर्टल और माइन क्लोजर पोर्टल के जरिए दो चरणों वाली ऑनलाइन प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के तहत आयोजित की जाती है।

- स्वच्छ ऊर्जा के लिए कोयला गैसीकरण योजना (2024): इस पहल का लक्ष्य 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण करना है।

- कोयला गैसीकरण कोयले को सिंथेटिक गैस (सिनगैस) में परिवर्तित करता है। इस गैस का उपयोग मेथनॉल, अमोनियम नाइट्रेट, सिंथेटिक नेचुरल गैस (SNG) और उर्वरकों के उत्पादन के लिए किया जा सकता है।

- 'मिशन कोकिंग कोल': इसके तहत, इस्पात क्षेत्रक को कोकिंग कोल की आपूर्ति बढ़ाने और वित्त वर्ष 2029-30 तक घरेलू कोकिंग कोल उत्पादन को 140 मीट्रिक टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

- अन्य उपाय:

- राष्ट्रीय कोयला सूचकांक (National Coal Index: NCI): यह सभी बिक्री स्रोतों से कोयले की कीमतों को मिलाकर बनाया गया एक मूल्य सूचकांक है।

- कोयला क्षेत्रक के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल की शुरुआत की गई है। इससे कोयला खनन के संचालन को गति देने में मदद मिलेगी।

- कोयला खनन और संबंधित गतिविधियों में स्वचालित मार्ग से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दी गई है।

- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) के सम्मेलनों में कोयले की खपत को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने (फेज आउट) पर चर्चा चल रही है और विकसित देश कोयले पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं। हालांकि, भारत ने ऊर्जा की बढ़ती मांग और आर्थिक संवृद्धि के मद्देनजर कोयले का उपयोग जारी रखने पर अपना रुख दोहराया है।

- जर्मनी का लक्ष्य 2038 तक कोयले की खपत को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है, वहीं यूनाइटेड किंगडम ने 2024 में कोयला आधारित अपना अंतिम पावर प्लांट बंद कर दिया।

भारत के विकास में कोयले का महत्त्व

- बिजली उत्पादन के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत: केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अनुसार कोयला भारत की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में 46.88% का योगदान देता है (नवंबर 2024 तक)।

- इस्पात (कुल खपत का 8%) और सीमेंट (5%) जैसे कई प्रमुख उद्योग भी ऊर्जा के लिए कोयले पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं।

- आयात निर्भरता में कमी: वित्त वर्ष 2023-24 (अप्रैल-दिसंबर) की तुलना में अप्रैल-दिसंबर 2024 में कोयला आयात में 8.4% की कमी आई है। इससे विदेशी मुद्रा की बचत हुई है और आयात पर निर्भरता में कमी आई है।

- बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करना: अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार आर्थिक संवृद्धि, बढ़ती आय और बढ़ते विद्युतीकरण के कारण भारत की बिजली खपत वर्तमान की तुलना में 2050 तक तीन गुना होने की उम्मीद है।

- कोयला उत्पादक क्षेत्रों का विकास: कोयला खनन क्षेत्र रॉयल्टी, जीएसटी, जिला खनिज फाउंडेशन (District Mineral Foundation: DMF) में योगदान आदि के माध्यम से कोयला उत्पादक क्षेत्रों को सालाना 70,000 करोड़ से अधिक का योगदान देता है। ये फंड कोयला उत्पादक क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास और अवसंरचना के विस्तार में अहम भूमिका निभाते हैं।

- रोजगार सृजन: देश के 350 से अधिक कोयला खानों में लगभग 5 लाख खनिकों को रोजगार मिला हुआ है।

- अन्य आर्थिक योगदान:

- रेलवे माल भाड़ा: कोयला भारतीय रेलवे द्वारा माल ढुलाई में सबसे अधिक योगदान करता है। यह रेलवे द्वारा माल ढुलाई से प्राप्त कुल राजस्व में 49% का योगदान देता है (वित्त वर्ष 2022-23)।

- पूंजीगत व्यय और अवसंरचना विकास: कोयला क्षेत्र ने पिछले पांच वर्षों में औसतन 18,255 करोड़ रुपये सालाना पूंजीगत व्यय में निवेश किया है।

- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility: CSR): कोयला क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम CSR पहलों को प्राथमिकता देते हैं। पिछले पांच वर्षों में CSR के तहत इनका औसत वार्षिक व्यय 608 करोड़ रुपये रहा है।

भारत के कोयला क्षेत्र के बारे में अन्य प्रमुख तथ्य

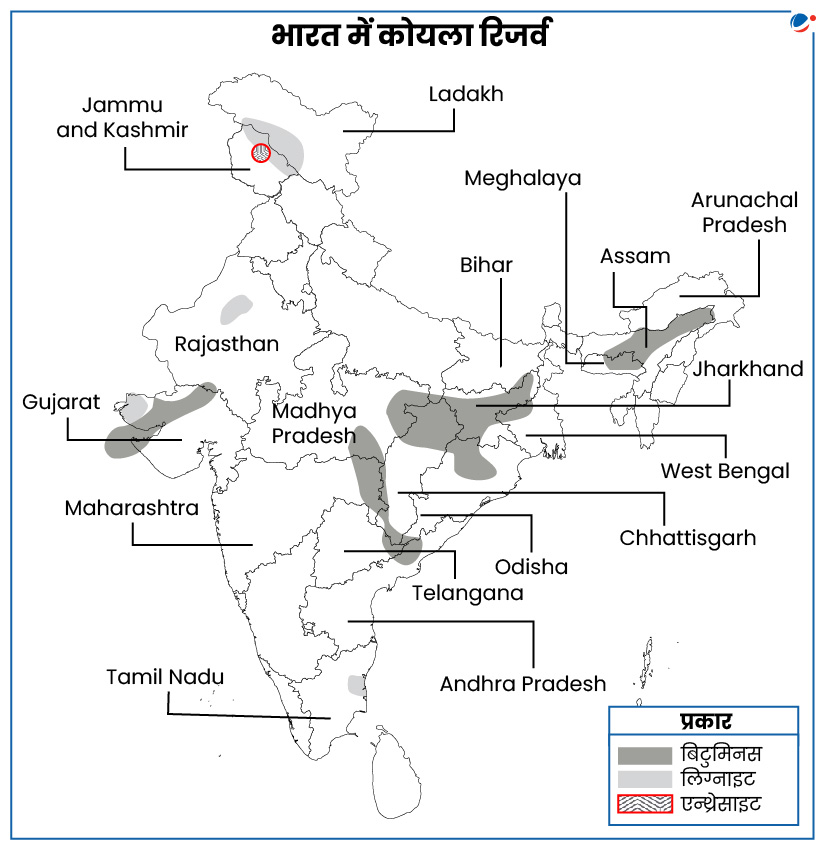

भारत में पाए जाने वाले कोयले के प्रकार:

|

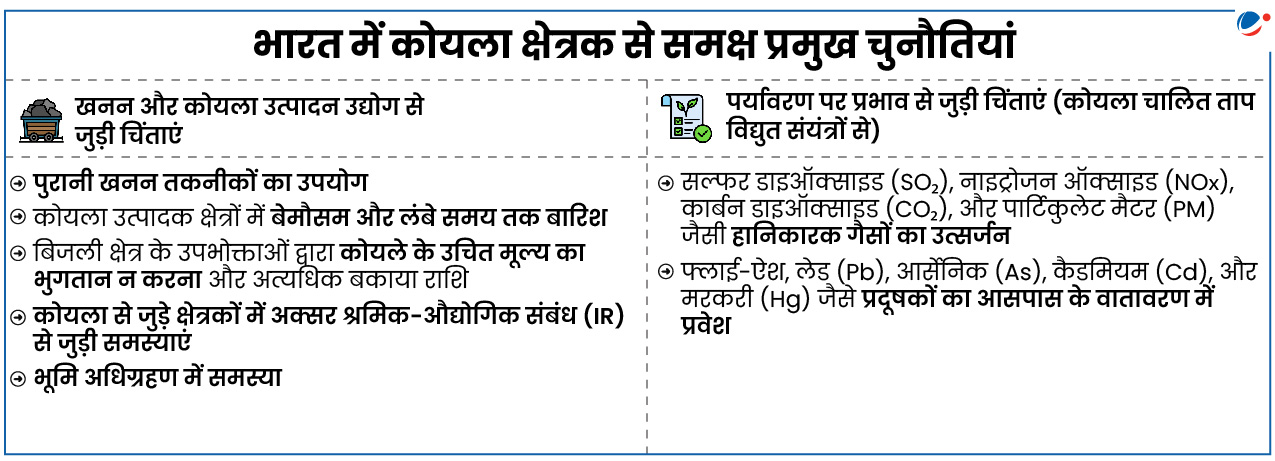

निष्कर्ष

कोयला उद्योग भारत के 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य में केंद्रीय भूमिका निभा सकता है। सुरक्षा, फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन सिस्टम जैसी पर्यावरण संरक्षण तकनीक और श्रमिकों के कल्याण से जुड़ी चिंताओं के बावजूद, कोयला क्षेत्रक भविष्य की प्रगति के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण कर सकता है। सुपरक्रिटिकल प्रौद्योगिकियों को अपनाने और कोयले के साथ बायोमास के दहन (को-फायरिंग) से संधारणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देते हुए उत्सर्जन को और कम किया जा सकता है।