सुर्ख़ियों में क्यों?

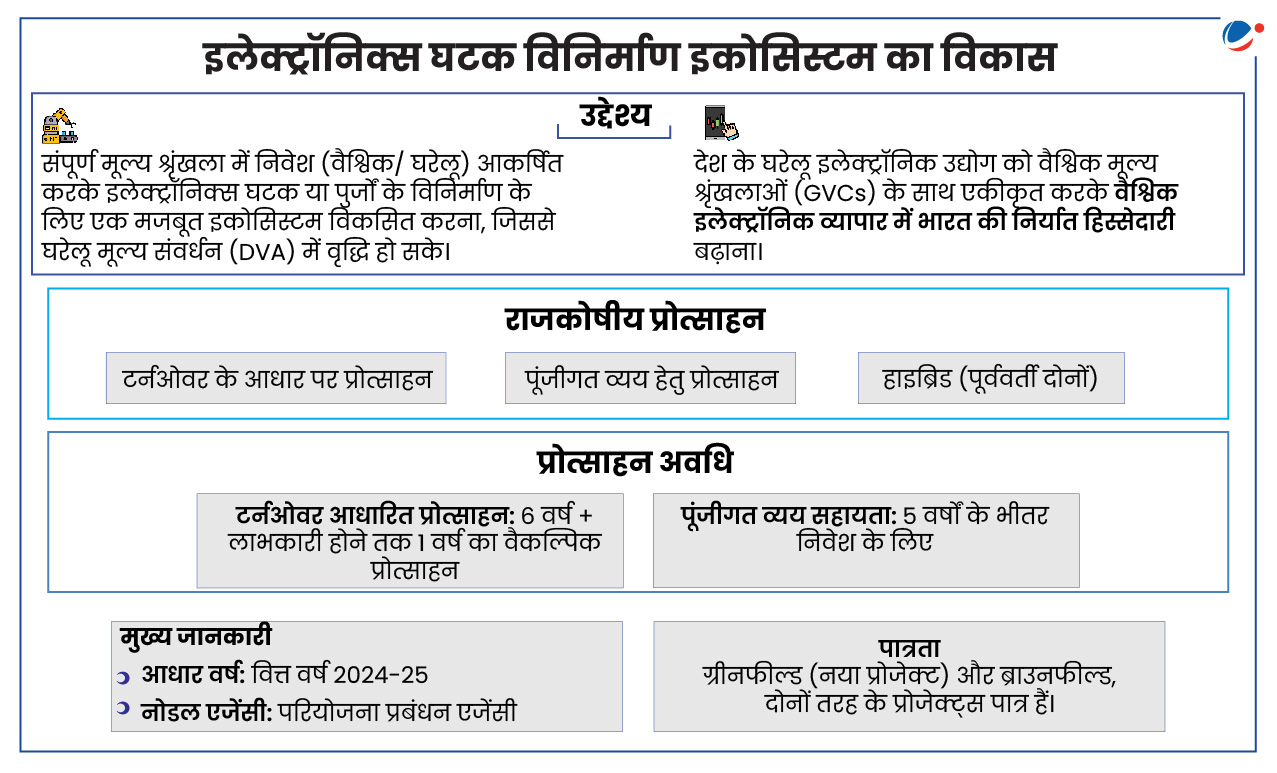

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना (Electronics Components Manufacturing Scheme) अधिसूचित की है।

योजना के बारे में

- उत्पादन के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: डिजाइन, घटक, असेंबली, मूल उपकरण विनिर्माण।

- यह योजना कंपोनेंट्स सेक्शन (निष्क्रिय घटक या गैर-सेमीकंडक्टर घटक) जैसे कि प्रतिरोधक, कैपेसिटर, सेंसर, फिल्म, लेंस आदि पर केंद्रित है।

- यह योजना इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग द्वारा सामना की जा रही विशिष्ट चुनौतियों के आधार पर चुनिंदा पार्ट के उत्पादों पर अलग-अलग मात्रा में राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करती है।

भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रक: एक अवलोकन

देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई प्रमुख पहलें

|

भारत को इलेक्ट्रॉनिक सामानों में उपयोग होने वाले पार्ट्स के विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने की आवश्यकता क्यों है?

- राष्ट्रीय सुरक्षा: विशेष रूप से रक्षा और महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं में विदेश-निर्मित इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एवं उनके पार्ट्स पर निर्भरता, डेटा के उल्लंघन और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान जैसे जोखिम पैदा करती है।

- ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के अनुसार, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम और इलेक्ट्रिकल उत्पादों के कुल आयात में से 56% के लिए चीन और हांगकांग पर निर्भर है।

- अंतिम उत्पादों या तैयार उत्पादों (End Products) के घरेलू उत्पादन के बावजूद आयात में वृद्धि: इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के उत्पादन में वृद्धि के साथ, उनमें लगने वाले विभिन्न पार्ट्स का आयात भी बढ़ा है।

- इसका मुख्य कारण पार्ट्स के विनिर्माण के लिए स्थानीय क्षमता का अल्पविकसित बने रहना है।

- रणनीतिक अवसर (चीन+1 शिफ्ट): दुनिया की कई कंपनियां अब चीन से बाहर वैकल्पिक विनिर्माण स्थानों की तलाश कर रही हैं। ऐसे में, भारत के पास पार्ट्स एवं सब-असेंबली विनिर्माण में निवेश आकर्षित करने का एक अच्छा अवसर है।

- भारत की प्रतिस्पर्धी अवस्थिति का लाभ उठाना: भारत विश्व स्तर पर सबसे अधिक लागत प्रभावी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एवं उनके पार्ट्स के विनिर्माण स्थलों में से एक है।

- PWC के अनुसार, भारत में न्यूनतम मासिक मजदूरी थाईलैंड की तुलना में केवल 46% है और इसका श्रम बल थाईलैंड की तुलना में 12 गुना बड़ा है।

- डिजिटलीकरण द्वारा संचालित इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार सबसे तेजी से बढ़ते वैश्विक उद्योगों में से एक है। हालांकि, आत्मनिर्भरता की आवश्यकता और इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में भारत की क्षमता के बावजूद, घरेलू विनिर्माण तंत्र अल्पविकसित बना हुआ है।

भारत में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एवं उनमें उपयोग होने वाले पार्ट्स के विनिर्माताओं के समक्ष चुनौतियां

- उच्च लॉजिस्टिक्स लागत: चीन और वियतनाम जैसे देशों की तुलना में भारत में लीड टाइम और परिवहन लागत काफी अधिक है।

- उदाहरण के लिए, चीन से एक प्रीमियम स्मार्टफोन शिप करने की लागत 0.80 डॉलर है जबकि भारत से 8 डॉलर (PWC)।

- पार्ट्स के मामलों में वैश्विक अल्पाधिकार: इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एवं उनमें उपयोग होने वाले पार्ट्स से संबंधित बाजारों पर कुछ देशों का प्रभुत्व है, जो प्राकृतिक या नीतिगत लाभ की स्थिति में हैं।

- उदाहरण के लिए, जापान मजबूत अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना के कारण लाभान्वित है। ताइवान ने अमेरिकी समर्थन और ज्ञान हस्तांतरण के जरिए प्रगति की है।

- अल्पविकसित सहायक उद्योग: रसायन जैसे उद्योग अभी तक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं हैं।

- उदाहरण के लिए, भारत में सेमीकंडक्टर के लिए संभावित रूप से रसायनों की आपूर्ति की जा सकती है। लेकिन औद्योगिक मानकों को पूरा करने के लिए इसे और अधिक उन्नत करने की आवश्यकता है।

- महत्वपूर्ण खनिजों तक सीमित पहुंच: इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के विनिर्माण में कई महत्वपूर्ण खनिज आवश्यक होते हैं। लेकिन ये प्रायः दुर्लभ होते हैं या विश्व के चुनिंदा देशों के नियंत्रण में हैं। उदाहरण के लिए, चीन का गैलियम और जर्मेनियम (सिलिकॉन के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है) के निर्यात में एकाधिकार है।

- 2023 में, भारत ने 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की है जिनकी प्राप्ति के लिए, विदेशों पर अत्यधिक निर्भरता है। इससे आपूर्ति श्रृंखला संबंधी जोखिम बढ़ गया है।

- कुशल कार्यबल की कमी: SMT लाइनों जैसी विशेष प्रणालियों के लिए प्रशिक्षित श्रमिकों की कमी स्थानीय विनिर्माण क्षमताओं को सीमित करती है।

निष्कर्ष

भारत को इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एवं उसमें उपयोग होने वाले पार्ट्स के विनिर्माण के मामले में वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए, नीति आयोग ने एक बहुआयामी रणनीति की सिफारिश की है। इसमें अनुसंधान एवं विकास तथा डिजाइन को प्रोत्साहित करना, शुल्कों को युक्तिसंगत बनाना, कौशल विकास को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सक्षम करना और अवसंरचना को उन्नत करना शामिल है। ये प्रयास भारत में एक मजबूत और आत्मनिर्भर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण परिवेश बनाने में मदद कर सकते हैं।