हाल ही में, प्रधान मंत्री ने बताया कि वैश्विक स्तर पर हर आठ में से एक व्यक्ति मोटापे से ग्रस्त है, और 5 से 19 वर्ष के बच्चों व किशोरों में इसके मामले चार गुना बढ़ गए हैं। उन्होंने यह बात 2022 के WHO के आंकड़ों के आधार पर कही।

- प्रधान मंत्री ने मोटापा कम करने के लिए खाद्य तेल की खपत में लोगों से 10% की कटौती करने का आह्वान किया है।

मोटापा के बारे में

- WHO के अनुसार, मोटापा शरीर में असामान्य या अत्यधिक वसा का संचय है, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा करता है।

- मोटापे को वर्गीकृत करने के लिए बॉडी मास इंडेक्स (BMI) का उपयोग किया जाता है। इसकी गणना व्यक्ति के वजन (किलोग्राम) को उसकी लंबाई (वर्ग मीटर) से विभाजित करके की जाती है (kg/m²)।

- 25 या इससे अधिक BMI वाले व्यक्ति को अधिक वजन वाला माना जाता है।

- 30 या इससे अधिक BMI वाले व्यक्ति को मोटापे की श्रेणी में रखा जाता है।

- मोटापे को वर्गीकृत करने के लिए बॉडी मास इंडेक्स (BMI) का उपयोग किया जाता है। इसकी गणना व्यक्ति के वजन (किलोग्राम) को उसकी लंबाई (वर्ग मीटर) से विभाजित करके की जाती है (kg/m²)।

- मोटापे का स्वास्थ्य पर प्रभाव: हृदय रोग में वृद्धि, मधुमेह, कैंसर, तंत्रिका संबंधी विकार, श्वसन संबंधी गंभीर बीमारियां, आदि।

NFHS-5 (2019-2021) के अनुसार, भारत में मोटापे की स्थिति

- कुल मिलाकर, 24% महिलाएं और 23% पुरुष अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त हैं।

- अखिल भारतीय स्तर पर, 2015-16 से 2019-21 के बीच 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में अधिक वजन की दर 2.1% से बढ़कर 3.4% हो गई।

भारत में मोटापे को बढ़ावा देने वाले कारक

- उच्च-कैलोरी एवं कम-पोषक तत्व वाले आहार: रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट एवं सैचुरेटेड फैट्स यानी संतृप्त वसा की खपत में वृद्धि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों तक आसान पहुंच, आदि।

- भाग-दौड़ वाली जीवन-शैली: लंबे समय तक बैठे रहना, स्क्रीन के सामने बहुत अधिक समय बिताना, शारीरिक गतिविधियों पर बहुत कम ध्यान देना, आदि।

- आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों का उपयोग: आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें मानव शरीर की चयापचय प्रक्रियाओं को बाधित कर सकती हैं और वजन में अवांछित वृद्धि का कारण बन सकती हैं।

केंद्र सरकार ने दूसरे राष्ट्रीय जीन बैंक (NGB) की स्थापना की घोषणा की। इसका उद्देश्य भविष्य में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 10 लाख क्रॉप (फसल) जर्मप्लाज्म का संरक्षण करना है।

- पहला NGB 1996 में नई दिल्ली स्थित ICAR-राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (NBPGR) में स्थापित किया गया था।

जीन बैंक के बारे में

- जीन बैंक ऐसे जैव-भंडार होते हैं, जहां पादपों, जानवरों और सूक्ष्मजीवों की आनुवंशिक सामग्री को संरक्षित किया जाता है। इनका उद्देश्य जैव विविधता को बचाना और दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है।

- जीन बैंक के प्रकार

- सीड बैंक (बीज बैंक) – जैसे स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट, नॉर्वे।

- फील्ड जीन बैंक – प्राकृतिक परिस्थितियों में जीवित पादपों का संरक्षण।

- क्रायो-प्रिजर्वेशन बैंक – ऊतक, भ्रूण और कोशिकाओं को संरक्षित करने के लिए।

- पोलन (पराग) और DNA बैंक।

भारत में अन्य जीन बैंक

- पशु जीन बैंक: ICAR-राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (NBAGR), हरियाणा।

- माइक्रोबियल जीन बैंक: ICAR-राष्ट्रीय कृषि महत्वपूर्ण सूक्ष्मजीव ब्यूरो (NBAIM), उत्तर प्रदेश।

Article Sources

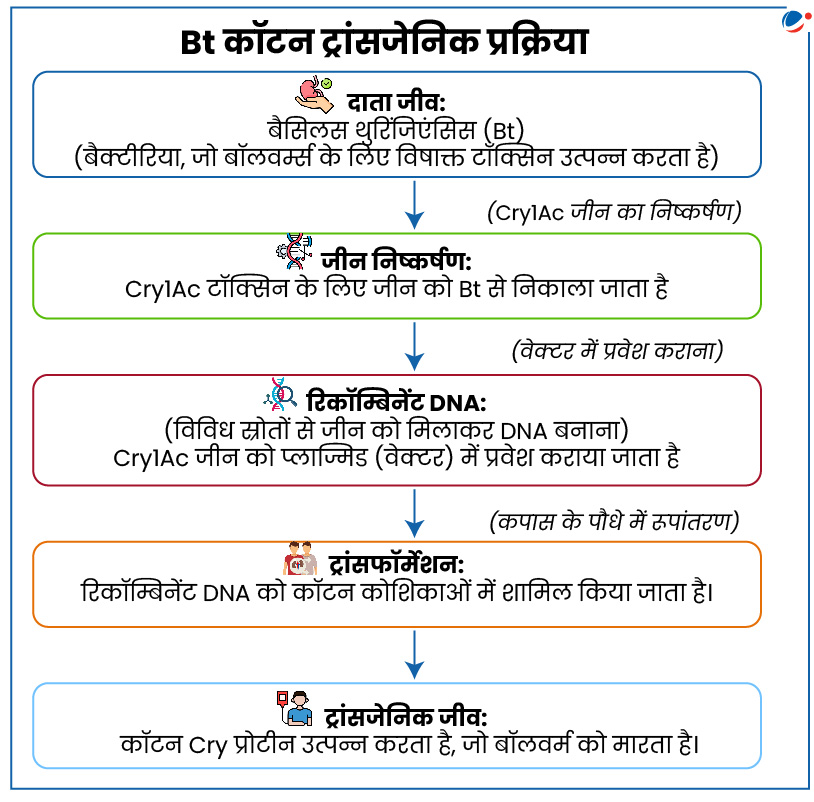

1 source‘ट्रांसजेनिक चूहों' के लिए फंडिंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति के गलत बयान के बाद ट्रांसजेनिक चूहे सुर्ख़ियों में आए।

- ट्रांसजेनिक से तात्पर्य ऐसे जीव या कोशिका से है, जिसके जीनोम को किसी अन्य प्रजाति से लिए गए एक या अधिक DNA अनुक्रमों के उस जीनोम में प्रवेश द्वारा उसे बदल दिया गया है। जीनोम वस्तुतः कोशिका में पाए जाने वाले DNA निर्देशों का संपूर्ण सेट होता है।

ट्रांसजेनिक जीवों के बारे में

- अवधारणा: ट्रांसजेनिक जीव वे होते हैं, जो अपनी प्रजाति के प्राकृतिक गुणों की बजाय नए गुण या प्रोटीन निर्माण को प्रदर्शित करते हैं। 'ट्रांस' का अर्थ है 'एक से दूसरे तक' और 'जेनेटिक' का अर्थ है 'जीन'।

- ट्रांसजेनिक चूहा: ट्रांसजेनिक चूहे को जैविक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए एक प्रमुख मॉडल के रूप में उपयोग किया जाता है। ऐसा इस कारण, क्योंकि इसकी फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और जीनोमिक संरचनाएं मानव से मिलती-जुलती हैं।

- इसके उद्देश्य एवं उपयोग

- सामान्य शारीरिक प्रक्रियाओं (फिजियोलॉजिकल) को समझना: उदाहरण के लिए- चयापचय और रक्त कोशिका उत्पादन का अध्ययन करने के लिए ट्रांसजेनिक चूहों का उपयोग किया जाता है।

- मानव रोगों का मॉडल बनाना: उदाहरण के लिए- अल्जाइमर जैसे मानव रोगों का मॉडल बनाने के लिए ट्रांसजेनिक सूअरों का उपयोग किया जाता है।

- नये उपचारों का विकास करना: उदाहरण के लिए- ट्रांसजेनिक जेब्राफिश के कारण दवा के परीक्षण और उपचार के विकास में तेजी आई है।

- थेराप्यूटिक प्रोटीन का उत्पादन: ह्यूमन एंटीथ्रोम्बिन (रक्त का थक्का बनाने वाला प्रोटीन) का उत्पादन करने के लिए ट्रांसजेनिक बकरियों का विकास किया गया है।

- रोग प्रतिरोधी फसलें: उदाहरण के लिए- Bt कॉटन आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल है, जो बॉलवर्म के खिलाफ प्रतिरोधी है।

- चुनौतियां

- नैतिक चिंताएं: इसमें पशु पर अत्याचार से संबंधित पक्ष तथा आनुवंशिक संशोधन के कारण अनपेक्षित परिणाम आना शामिल है।

- पर्यावरणीय जोखिम: ट्रांसजेनिक जीवों का पारिस्थितिकी-तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है।

- इससे संबंधित भारत में विनियमन: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत 'नियम, 1989'; जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) आदि।

Article Sources

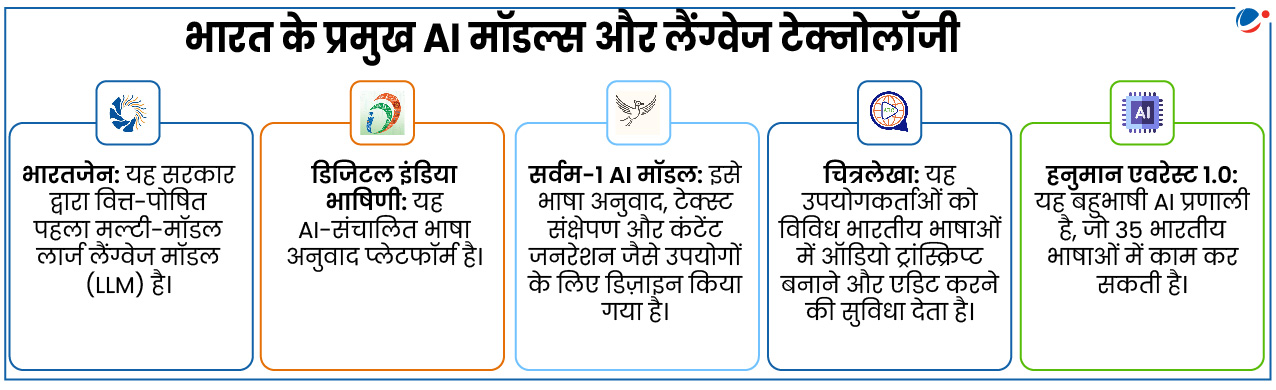

1 sourceइन पहलों को इंडिया AI मिशन का एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में इंडिया AI मिशन के तहत लॉन्च किया गया है।

लॉन्च की गई प्रमुख पहलें

- AI कोष: इंडिया AI डेटासेट प्लेटफॉर्म: यह डेटासेट, AI मॉडल और AI सैंडबॉक्स क्षमताओं के साथ इनके उपयोग के मामलों की एक सुरक्षित रिपॉजिटरी है।

- इंडिया AI कंप्यूट पोर्टल: यह सब्सिडी वाली AI कंप्यूट, स्टोरेज और नेटवर्क सेवाओं के साथ-साथ 10,000 से अधिक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स (GPUs) भी उपलब्ध कराता है।

- GPU एक सर्किट होता है, जो ग्राफिक्स और वीडियो को प्रोसेस करने के लिए गणितीय गणना करता है।

- AI कंपीटेंसी फ्रेमवर्क: यह सार्वजनिक क्षेत्रक के अधिकारियों को AI संबंधी कौशल और क्षमता से लैस करता है।

- सरकारी अधिकारियों के लिए iGOT-AI: यह GOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर AI-संचालित व्यक्तिगत शिक्षण प्रदान करता है।

- अन्य पहलें: इनमें इंडिया AI स्टार्ट-अप्स ग्लोबल एक्सेलेरेशन प्रोग्राम, इंडिया AI इनोवेशन चैलेंज और इंडिया AI फ्यूचरस्किल्स फेलोशिप शामिल हैं।

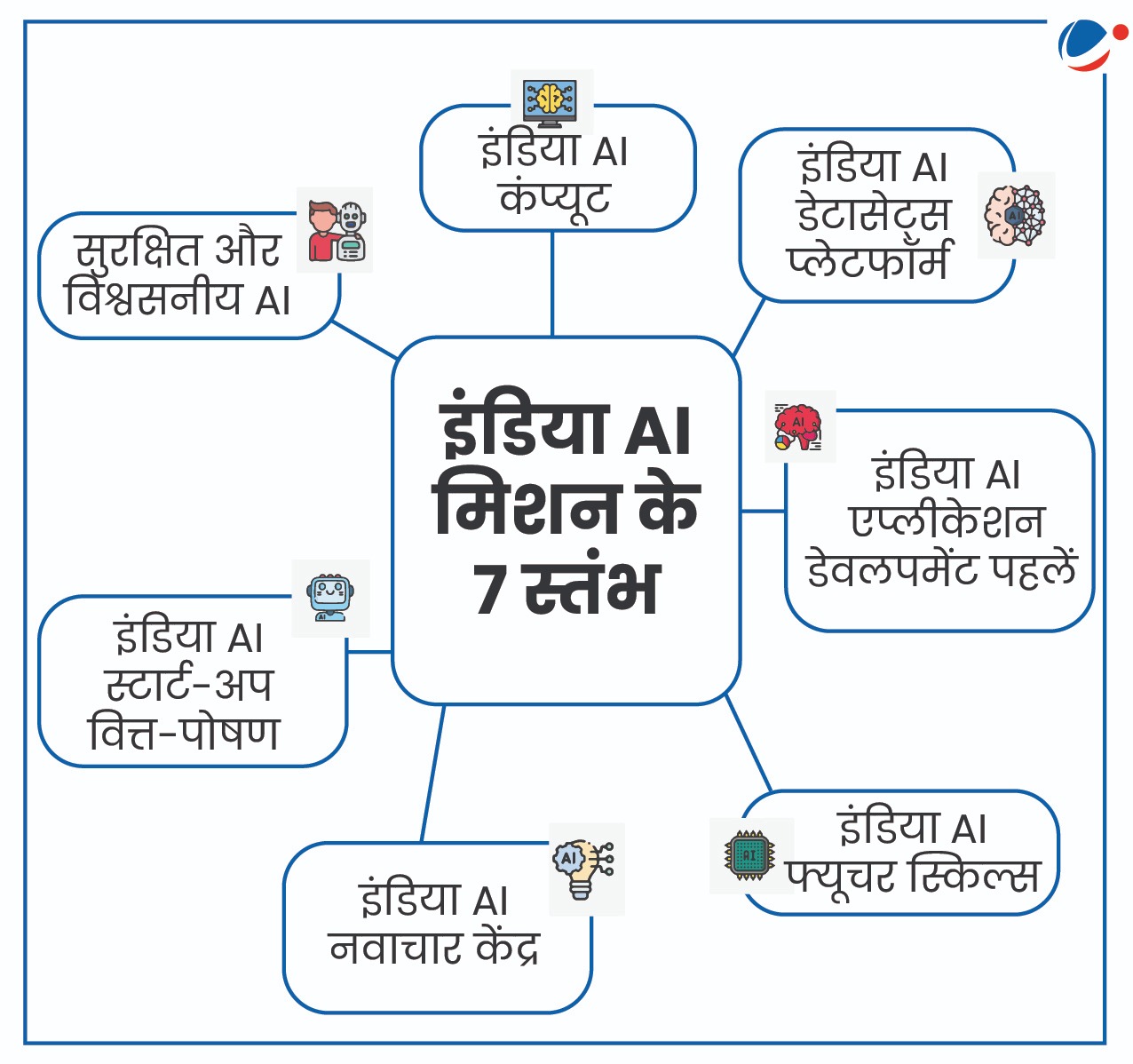

इंडिया AI मिशन के बारे में

- शुरुआत: इसे मार्च 2024 में 10,371.92 करोड़ रुपये के बजट के साथ शुरू किया गया था।

- उद्देश्य: सार्वजनिक-निजी भागीदारी और एडवांस्ड AI अवसंरचना के माध्यम से AI संबंधी नवाचार को बढ़ावा देना।

- इसे निम्नलिखित के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा-

- कंप्यूटिंग एक्सेस के लोकतंत्रीकरण द्वारा,

- स्टार्ट-अप्स के लिए जोखिम पूंजी प्रदान करके,

- सामाजिक रूप से प्रभावी AI परियोजनाओं को सुनिश्चित करके,

- एथिकल AI को बढ़ावा देकर आदि।

- इसे निम्नलिखित के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा-

- मंत्रालय: यह MeitY का अम्ब्रेला प्रोग्राम है।

- कार्यान्वयन एजेंसी: डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत स्वतंत्र व्यापार प्रभाग “इंडिया AI”.

Article Sources

1 sourceकई वेंचर कैपिटलिस्ट, स्टार्ट-अप्स द्वारा फंड प्राप्त करने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले AI-वॉशिंग तरीके से चिंतित हैं।

AI-वॉशिंग के बारे में

- AI वॉशिंग वह प्रक्रिया है, जिसमें कंपनियां अपने उत्पादों, सेवाओं या व्यापार रणनीतियों में AI के उपयोग को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करती हैं या गलत तरीके से प्रस्तुत करती हैं।

- “AI वॉशिंग” शब्दावली “ग्रीनवॉशिंग” से प्रेरित है।

- ग्रीनवॉशिंग के तहत कंपनियां अपनी सेवा या अपने उत्पाद के पर्यावरण-अनुकूल होने के दावों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करती हैं।

- AI-वॉशिंग के उदाहरण:

- ऑटोमेशन को AI बताकर गलत तरीके पेश करना;

- AI संबंधी सतही दावे करना;

- "AI-संचालित" जैसे बजवर्ड्स का उपयोग करना।

Article Sources

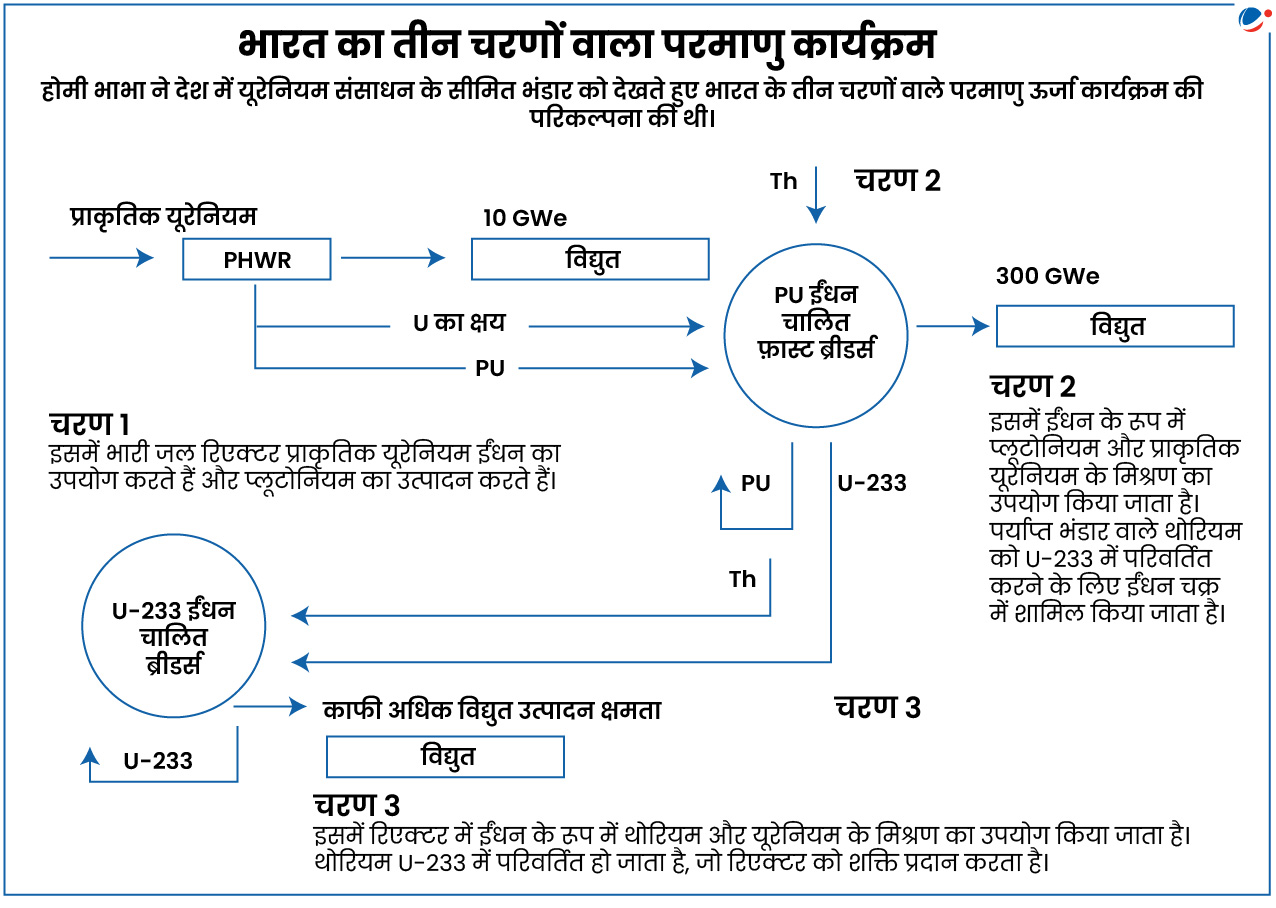

1 sourceउत्तर भारत की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित की जाएगी।

- गोरखपुर परियोजना में दो जुड़वा (यानी 4) परमाणु ऊर्जा इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इनमें से प्रत्येक में एक दाबयुक्त भारी जल रिएक्टर (Pressurized Heavy Water Reactor: PHWR) होगा। इस परियोजना की कुल क्षमता 2800 MW होगी।

PHWR के बारे में

- PHWR में शीतलक और मंदक दोनों के लिए भारी जल (D₂O) का उपयोग किया जाता है तथा ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग किया जाता है।

- भारी जल वह जल है, जिसमें सामान्य हाइड्रोजन के स्थान पर भारी हाइड्रोजन होता है। इस भारी हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम भी कहा जाता है।

- भारी जल का उपयोग इसलिए किया जाता है, क्योंकि यह अभिक्रिया के दौरान न्यूट्रॉन को प्रभावी ढंग से धीमा कर देता है तथा इसमें न्यूट्रॉन के अवशोषण की संभावना भी कम होती है।

- भारत के PHWR संयंत्र का विकास

- इसके विकास की शुरुआत 1960 के दशक में भारत-कनाडा परमाणु सहयोग के माध्यम से शुरू हुई थी।

- राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन (RAPS-1) में पहला 220 MW का रिएक्टर बनाया गया था।

- पोखरण-1 (1974) के बाद, कनाडा ने भारत को परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में सहयोग देना बंद कर दिया था। इसके बाद भारत ने 220 MW के PHWR डिजाइन को स्वदेशी रूप से विकसित किया था।

भारत में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में हाल ही में हुए विकास

- परमाणु ऊर्जा मिशन के अंतर्गत 2047 तक देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट (GW) तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

- वर्तमान में भारत की स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता लगभग 8.1 GW है।

- भारत की सबसे पुरानी यूरेनियम खदान, झारखंड की जादुगुड़ा माइंस में नए यूरेनियम भंडार की खोज की गई है।

- गुजरात के काकरापार में स्वदेशी रूप से निर्मित 700 MWe के PHWR की पहली दो इकाइयों (KAPS- 3 और 4) ने वित्त वर्ष 2023-24 में वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया है।

- देश के पहले प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR 500 मेगावाट) ने 2024 में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं।

- NPCIL और NTPC ने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण एवं संचालन के लिए एक संयुक्त उद्यम अश्विनी (ASHVINI) का गठन किया है। 4x700 मेगावाट PHWR माही-बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना इसी के अंतर्गत शुरू की जा रही है।

नोट: परमाणु ऊर्जा मिशन के बारे में और अधिक जानकारी के लिए फरवरी, 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 7.1. देखें।

Article Sources

1 sourceये अंतरिक्ष यात्री बोइंग के CST-100 स्टारलाइनर से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर गए थे।

- स्टारलाइनर में हीलियम गैस के लीक होने और एक खराब थ्रस्टर की समस्या के चलते यह अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सुरक्षित नहीं रहा । थ्रस्टर प्रणाली पृथ्वी के वायुमण्डल में पुनः प्रवेश के दौरान अंतरिक्ष यान की दिशा और नियंत्रण में मदद करती है।

- सोवियत अंतरिक्ष यात्री वालेरी पोल्याकोव के नाम अंतरिक्ष में एक ही बार में सबसे लंबा समय बिताने का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने मीर स्पेस स्टेशन पर 438 दिन बिताए थे।

लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से मिलने वाले अवसर:

- चिकित्सा अनुसंधान: यह मानव शरीर पर लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के प्रभावों का अध्ययन करने का दुर्लभ अवसर प्रदान करता है।

- प्रौद्योगिकी परीक्षण: इससे यह आकलन करने में सहायता मिलती है कि जीवन-सहायक प्रणालियां, अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष यान पर लगे उपकरण निर्धारित मिशन अवधि के बाद कैसा प्रदर्शन करते हैं।

- डीप स्पेस मिशन की तैयारी: यह भविष्य में मंगल और चंद्रमा पर मिशन भेजने की योजना बनाने के लिए मूल्यवान डेटा प्रदान करता है। ऐसे मिशनों में अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में लंबी अवधि तक रहना पड़ेगा।

अंतरिक्ष में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां:

- अंतरिक्ष विकिरण: खगोलीय और सौर विकिरणों के संपर्क में आने से कैंसर एवं अन्य विकिरण जनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

- गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र: माइक्रोग्रैविटी (अंतरिक्ष में कम गुरुत्वाकर्षण) से मांसपेशियों के अट्रॉफी और हड्डी के घनत्व में कमी आ सकती है। साथ ही, पृथ्वी पर आने के बाद शारीरिक संतुलन एवं तालमेल प्रभावित हो सकता है।

- माइक्रोग्रैविटी में हड्डियों की क्षमता में प्रति माह 1% से 1.5% तक का नुकसान हो सकता है।

- अकेलापन और मानसिक दबाव: पृथ्वी से दूर सीमित स्थानों में रहने के मनोवैज्ञानिक प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य और टीम के तालमेल को प्रभावित कर सकते हैं।

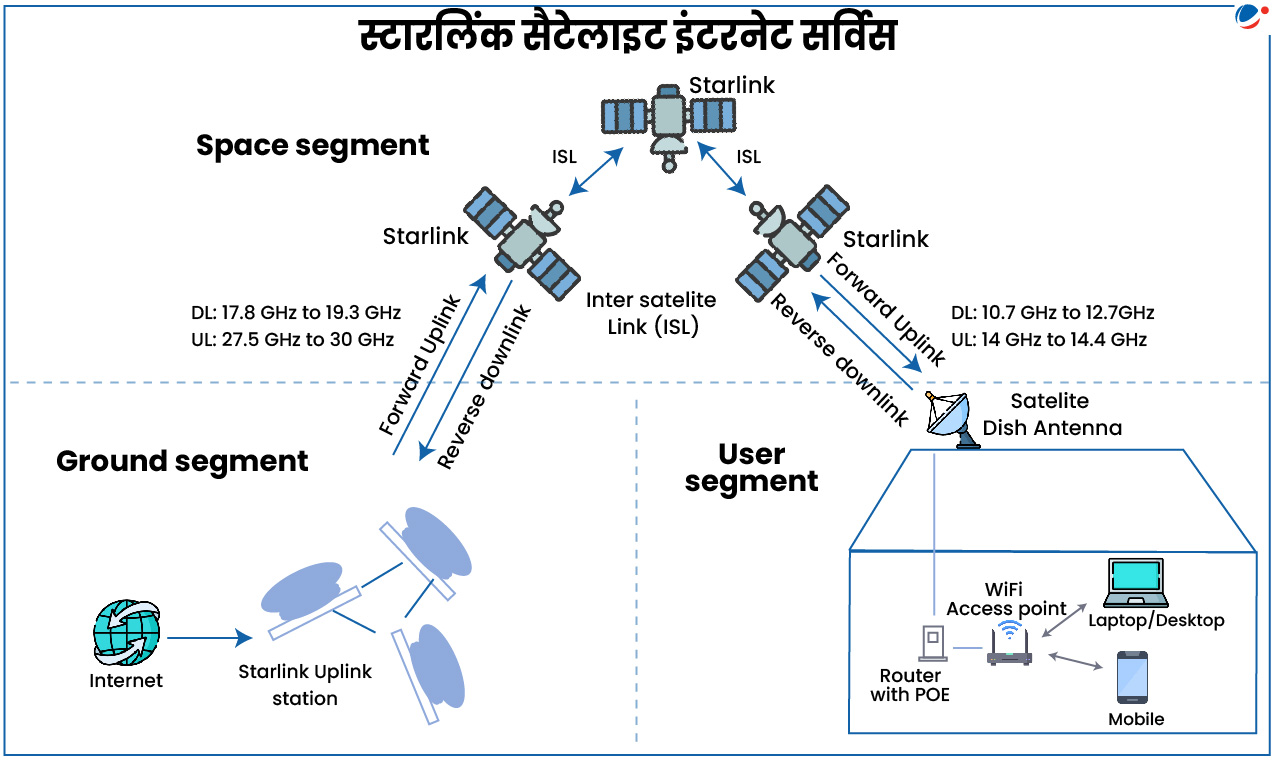

भारतीय दूरसंचार कंपनियों एयरटेल और जियो ने स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं को भारत में लाने के लिए स्पेसएक्स के साथ समझौता किया।

- स्टारलिंक विश्व का पहला और सबसे बड़ा सैटेलाइट्स का समूह है। निम्न भू-कक्षा में स्थापित यह सैटेलाइट्स समूह उच्च गति और कम विलंबता वाला ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रदान करता है।

सैटेलाइट इंटरनेट या उपग्रह आधारित इंटरनेट के बारे में

- यह पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले संचार उपग्रहों के माध्यम से एक वायरलेस इंटरनेट को व्यक्त करता है। यह वैश्विक कवरेज प्रदान करने में सक्षम है।

- उपग्रह लेजर के माध्यम से एक दूसरे के साथ संचार करते हैं, जिससे ग्राउंड स्टेशनों पर निर्भरता कम हो जाती है।

स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा

- वर्तमान में, लगभग 7,086 स्टारलिंक उपग्रह कक्षा में हैं।

- प्रत्येक स्टारलिंक उपग्रह:

- 3 स्पेस लेजर (ऑप्टिकल इंटर-सैटेलाइट लिंक या ISLs) होते हैं, जो 200 Gbps तक की स्पीड प्रदान कर सकते हैं। अतः इनका पूरा समूह मिलकर एक वैश्विक इंटरनेट जाल का निर्माण करता है।

- इसमें उच्च बैंडविड्थ कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 5 एडवांस्ड Ku-बैंड फेज्ड ऐरे एंटीना और 3 ड्यूल बैंड (Ka-बैंड व E-बैंड) एंटीना का उपयोग किया जाता है।

सैटेलाइट इंटरनेट का महत्त्व

- कनेक्टिविटी पहुंच में सुधार: यह दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए उपयुक्त है।

- आपदाओं के दौरान कनेक्टिविटी: स्टारलिंक ने टोंगा में विशाल ज्वालामुखी प्रस्फुटन और सुनामी के बाद कनेक्टिविटी प्रदान की थी।

- सैन्य उपयोग: यह सैन्य ठिकानों और सैन्य विमानों, जहाजों, ड्रोन आदि के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करता है।

सैटेलाइट इंटरनेट से संबंधित चिंताएं

- खगोलीय हस्तक्षेप: रात्रिकालीन आकाश में उपग्रहों द्वारा उत्सर्जित तेज प्रकाश खगोलीय निरीक्षणों में बाधा उत्पन्न कर सकता है।

- वायुमंडलीय परिवर्तन: स्टारलिंक उपग्रहों की उपयोग अवधि समाप्त होने के बाद पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के दौरान उत्पन्न मलबे से वायुमंडलीय रासायनिक दशाओं में असंतुलन उत्पन्न होने का खतरा है।

- तकनीकी सीमाएं: इसकी सेवाओं में चरम मौसमी दशाओं और भू-चुंबकीय तूफानों से व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।

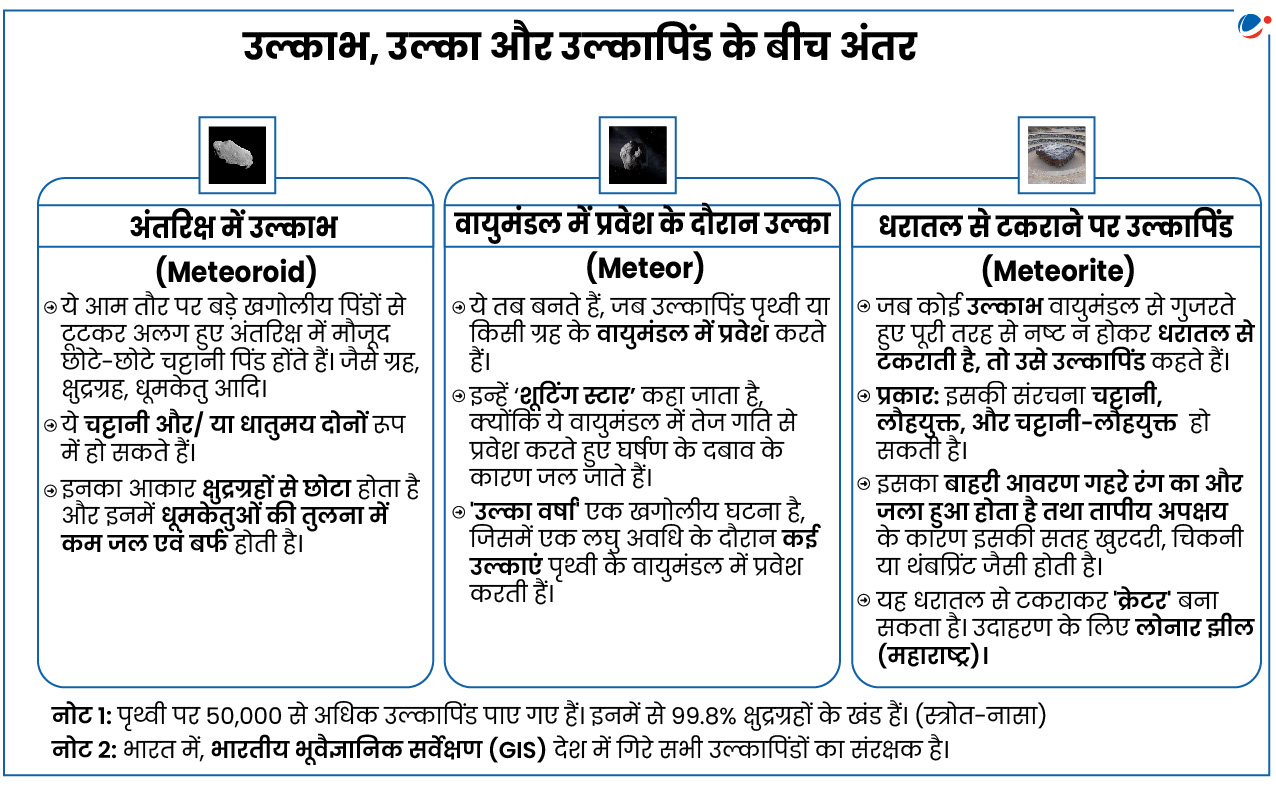

वैज्ञानिकों ने बीड (महाराष्ट्र) के एक गांव में उल्का पिंड गिरने की पुष्टि की।

- जब कोई उल्काभ वायुमंडल से गुजरते हुए पूरी तरह से नष्ट न होकर पृथ्वी के धरातल से टकराती है, तो उसे उल्कापिंड कहते हैं।

उल्कापिंडों के अध्ययन का महत्व

- सौर प्रणालियों को समझने में सहायक: इनमें सौर मंडल के इतिहास के प्रमाण मिल सकते हैं।

- भूवैज्ञानिक संरचना: ये ग्रहों एवं सौर मंडल के भू-रसायन विज्ञान और खनिज संरचना के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।

- ये ग्रहों के उद्भव और जीवन की उत्पत्ति एवं विकास को समझने मदद कर सकते हैं।

इनके अन्वेषण से संबंधित पहलें

- नासा ऑल स्काई फायरबॉल नेटवर्क: यह आकाश में शुक्र ग्रह से भी अधिक चमकीली उल्का का अवलोकन करने के लिए कैमरों का एक नेटवर्क है। इन अधिक चमकीली उल्काओं को फायरबॉल कहा जाता है।

- कनाडा का CMOR (कैनेडियन मिटियोर ऑर्बिट रडार): इसका उद्देश्य उल्काभ की गति, दिशा और अवस्थिति का पता लगाना है।

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) ने अपने अंतरिक्ष वेधशाला मिशन, GAIA को बंद कर दिया।

ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स (GAIA) के बारे में

- यह हमारी आकाशगंगा, मिल्की वे का त्रि-आयामी मानचित्र बनाने का एक मिशन था।

- GAIA को लैग्रेंज पॉइंट-2 (L-2) में स्थापित किया गया है। यदि सूर्य से अवलोकन किया जाए तो, L-2 पृथ्वी के पीछे है। GAIA पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है।

- लैग्रेंज पॉइंट्स पर दो विशाल द्रव्यमान वाले पिंडों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और किसी छोटे पिंड को उनके साथ-साथ घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल (centripetal force), दोनों बराबर होते हैं। इस प्रकार यहां पर स्थापित अंतरिक्षयान अपने नियत बिंदु पर बने रहते हैं।

- उद्देश्य: इसे तारों और अन्य खगोलीय पिंडों की अवस्थिति एवं गति की सटीक माप के माध्यम से एस्ट्रोमेट्री के लिए डिज़ाइन किया गया था।

- एस्ट्रोमेट्री: ब्रह्मांड का मानचित्रण करने का विज्ञान।

Article Sources

1 sourceजापानी गणितज्ञ मसाकी काशीवारा (78) को 2025 के एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को अक्सर "गणित का नोबेल" कहा जाता है।

- यह पुरस्कार उन्हें बीजगणितीय विश्लेषण, रिप्रजेंटेशन थ्योरी, डी-मॉड्यूल्स और क्रिस्टल बेसिस में उनके कार्यों के लिए दिया गया है।

एबेल पुरस्कार के बारे में

- यह पुरस्कार हर साल गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है।

- इसका नाम नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल (1802-1829) के नाम पर रखा गया है।

- एबेल ने सामान्य पंचम समीकरण को मूलांकों की मदद से हल करने की असंभवता को सिद्ध किया था।

- वे दीर्घवृत्तीय फलनों (एबेलियन फलनों) के क्षेत्र में भी अग्रणी थे।

- यह पुरस्कार नॉर्वे सरकार द्वारा 2002 में स्थापित किया गया था।

- इसे नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

- प्रथम विजेता: जीन-पियरे सेरे (2003)।

- पुरस्कार राशि: 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर (720,000 डॉलर) और एक कांच की पट्टिका दी जाती है।

नोट: अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ ने यूनेस्को के सहयोग से वर्ष 2000 को विश्व गणितीय वर्ष घोषित किया था।