सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (Inland Waterways Authority of India: IWAI) ने राष्ट्रीय जलमार्ग (जेटी/ टर्मिनल का निर्माण) विनियम, 2025 जारी किए।

विनियम के बारे में

- विनियमों का निर्माण: केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) के तहत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) द्वारा।

- उद्देश्य: टर्मिनल स्थापित करने में निजी क्षेत्र से निवेश आकर्षित करना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना और भारत के विशाल जलमार्ग नेटवर्क के प्रभावी तरीके से उपयोग को बढ़ावा देना।

विनियम के मुख्य प्रावधान

- किन पर लागू होगा: कोई भी इकाई, जिसमें निजी क्षेत्र की इकाई भी शामिल है, जो राष्ट्रीय जलमार्ग पर अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल बनाना या संचालित करना चाहती है।

- ये नियम पहले से स्थापित और नए, दोनों तरह के टर्मिनल्स पर लागू होते हैं, चाहे वे स्थायी हों या अस्थायी।

- अनापत्ति प्रमाण-पत्र (No- Objection Certificate: NoC): कोई भी इकाई, जिसमें निजी क्षेत्र की इकाई भी शामिल है, तथा जो राष्ट्रीय जलमार्ग पर अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का निर्माण या उसे संचालित करना चाहती है, उसे IWAI से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

- टर्मिनल हेतु आवेदन के लिए डिजिटल पोर्टल: इसे दक्षता, पारदर्शिता और टर्मिनल तक पहुंच बढ़ाने के लिए IWAI द्वारा विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य व्यवसाय सुगमता को आसान बनाना है।

- टर्मिनल डेवलपर और ऑपरेटर की जिम्मेदारियां: वे टर्मिनल के तकनीकी डिजाइन और निर्माण के लिए जिम्मेदार होंगे।

अंतर्देशीय जल परिवहन

- परिभाषा: अंतर्देशीय जल परिवहन (IWT) का तात्पर्य नदियों, नहरों, झीलों और अन्य नौगम्य जलाशयों के माध्यम से यात्रियों और माल के आवागमन से है।

- लाभ:

- ईंधन का बेहतर उपयोग: 1 लीटर ईंधन में सड़क मार्ग से एक किलोमीटर तक 24 टन, रेल मार्ग से एक किलोमीटर तक 95 टन और अंतर्देशीय जलमार्ग से एक किलोमीटर तक 215 टन का भार परिवहन किया जा सकता है।

- किफायती: अलग-अलग परिवहन साधनों से, माल ढुलाई की प्रति टन प्रति किलोमीटर लागत रेलमार्ग से 1.36 रुपये, राजमार्गों से 2.50 रुपये और अंतर्देशीय जल परिवहन (IWT) से 1.06 रुपये है।

- अवसंरचना विकास पर कम व्यय: सड़कों और रेलवे के निर्माण और रखरखाव की तुलना में, अंतर्देशीय जलमार्गों को तैयार करना और उनका रखरखाव आम तौर पर सस्ता होता है। इनमें मुख्यतः टर्मिनल या क्वे साइड पर सीमित निवेश की आवश्यकता होती है, जिससे यह एक किफायती परिवहन विकल्प बन जाता है।

- यातायात पर भीड़ को कम करना: अंतर्देशीय जलमार्ग बड़ी मात्रा में वस्तुओं की आवाजाही सुनिश्चित करके सड़कों और रेलवे पर यातायात की भीड़ को कम करने में मदद करता है। इससे वस्तुओं की बिना बाधा की आपूर्ति सुनिश्चित होती है।

- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी: ट्रकों की तुलना में, अंतर्देशीय जलमार्ग में उपयोग किए जाने वाली नौकाओं और अन्य जहाजों से वायु और ध्वनि प्रदूषण कम होता है।

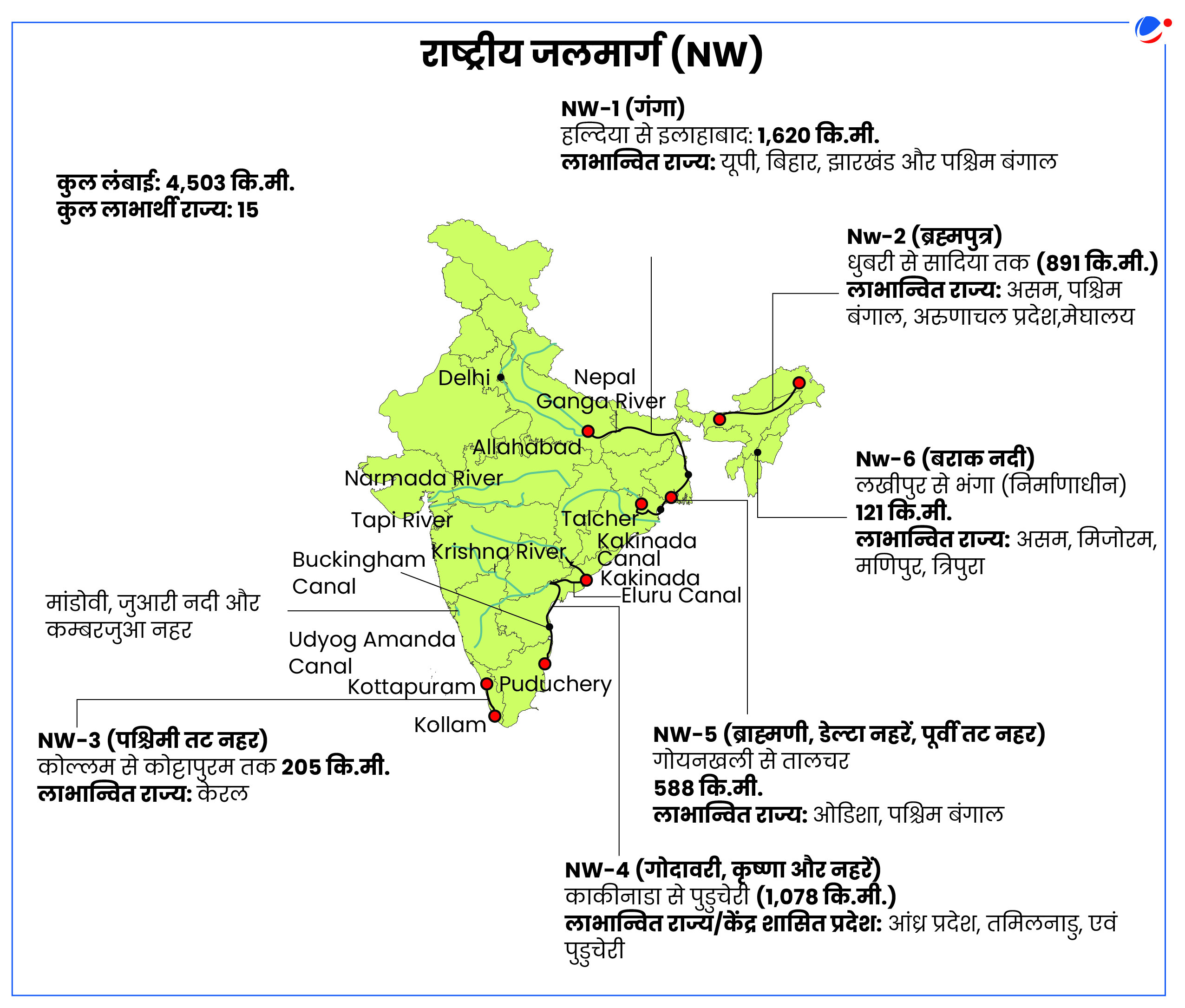

भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों की स्थिति

- नौगम्य जलमार्ग: भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर नौगम्य जलमार्ग हैं, जिनमें नदियां, नहरें, बैकवॉटर क्रीक आदि शामिल हैं।

- अंतर्देशीय जल परिवहन (IWT) द्वारा सालाना लगभग 133.03 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) कार्गो का परिवहन किया जा रहा है।

- अन्य देशों से तुलना: भारत में केवल 3.5% व्यापार जलमार्गों से होता है, जबकि चीन में 47%, यूरोप में 40% और बांग्लादेश में 35% व्यापार जलमार्गों से होता है।

अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा देने हेतु उठाए गए कदम

- भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (Inland Waterways Authority of India: IWAI): 1986 में स्थापित यह संगठन केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत एक नोडल एजेंसी है। इसे राष्ट्रीय जलमार्गों को विकसित और प्रशासित करने का अधिकार है।

- जलमार्ग विकास परियोजना (2014): विश्व बैंक के समर्थन से IWAI द्वारा वाराणसी से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग (NW)-1 के 1,390 किलोमीटर खंड की नौगम्यता/ परिवहन क्षमता में सुधार के लिए लागू की जा रही है।

- सागरमाला कार्यक्रम (2015): इसका उद्देश्य भारत के समुद्री क्षेत्रक में क्रांतिकारी बदलाव लाना है।

- यह वस्तुओं के परिवहन के लिए तटीय और अंतर्देशीय जलमार्गों के उपयोग को बढ़ावा देता है, जिससे सड़क और रेल नेटवर्क पर निर्भरता कम होती है।

- राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016: इसके तहत, 111 राष्ट्रीय जलमार्गों (5 मौजूदा और 106 नए जलमार्ग सहित) को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है।

- अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021: इसे अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 1917 के स्थान पर लागू किया गया है। यह अंतर्देशीय पोतों से संबंधित अलग-अलग समस्याओं का समाधान करता है। इनमें पोत का पंजीकरण, वर्गीकरण, प्रदूषण निवारण उपाय आदि शामिल हैं।

- जलवाहक योजना (2024): इसका उद्देश्य किफायती तरीके से अंतर्देशीय जलमार्गों के जरिए सुरक्षित और समय पर कार्गो की डिलीवरी करने के साथ व्यापार उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है।

भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्रक के लिए प्रमुख चुनौतियां

- जलमार्गों की कम गहराई: नदियों को नौगम्य योग्य बनाने के लिए कम-से-कम 3 मीटर की न्यूनतम गहराई की आवश्यकता होती है, लेकिन अधिकतर भारतीय नदियाँ लगभग 2 मीटर गहरी हैं, जिससे भारी वाहनों का आवागमन मुश्किल हो जाता है।

- पर्यावरण पर प्रभाव: बढ़ते अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन के कारण नदी प्रदूषण, जल के प्राकृतिक अपवाह में व्यवधान और जलीय जीव-जंतुओं के पर्यावास के नष्ट होने का खतरा है।

- IWT जहाजों की कमी: पोत निर्माण के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों से परियोजना के वित्तपोषण के लिए फंड प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

- मॉडल एकीकरण: देश में मजबूत मल्टीमॉडल कॉरिडोर की कमी है। इसके अलावा अंतर्देशीय जल परिवहन कॉरिडोर में जलमार्गों एवं औद्योगिक क्लस्टरों की पहचान सही से नहीं करना तथा मल्टीमॉडल परिवहन हब की कमी अन्य बड़ी चुनौतियां हैं।

निष्कर्ष

अंतर्देशीय जलमार्गों की पूरी क्षमताओं का उपयोग करने के लिए समग्र और समन्वित नीति बनाने की आवश्यकता है। इसमें अवसंरचना में सुधार करना, निजी निवेश को बढ़ावा देना, आधुनिक तकनीकों को अपनाना, और मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना शामिल है। उचित नीतियां बनाने और क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देने से वस्तुओं के परिवहन को और अधिक गति मिलेगी तथा जलमार्गों को संधारणीय परिवहन साधन और व्यापार का एक प्रमुख आधार बनाया जा सकेगा।