सुर्ख़ियों में क्यों?

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (Biotechnology Industry Research Assistance Council: BIRAC) ने अपनी 13वीं वर्षगांठ पर "इंडिया बायोइकोनॉमी रिपोर्ट 2025" (IBER 2025) जारी की।

अन्य संबंधित तथ्य

- बायोटेक स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "बायोसारथी मेंटरशिप इनिशिएटिव" नामक वैश्विक मेंटरशिप पहल की भी शुरुआत की गई।

- जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने 2012 में BIRAC की स्थापना की थी। यह सार्वजनिक क्षेत्रक का एक गैर-लाभकारी उद्यम है।

- यह उद्योग और अकादमिक जगत के बीच समन्वय का कार्य करता है। यह टार्गेटेड फंडिंग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, बौद्धिक संपदा प्रबंधन जैसी पहलों को लागू करता है।

- प्रमुख पहलें: बायो-नेस्ट स्कीम, बायोटेक्नोलॉजी इग्निशन ग्रांट (BIG), सीड फंड, लीप फंड, जनकेयर-अमृत ग्रैंड चैलेंज, आदि।

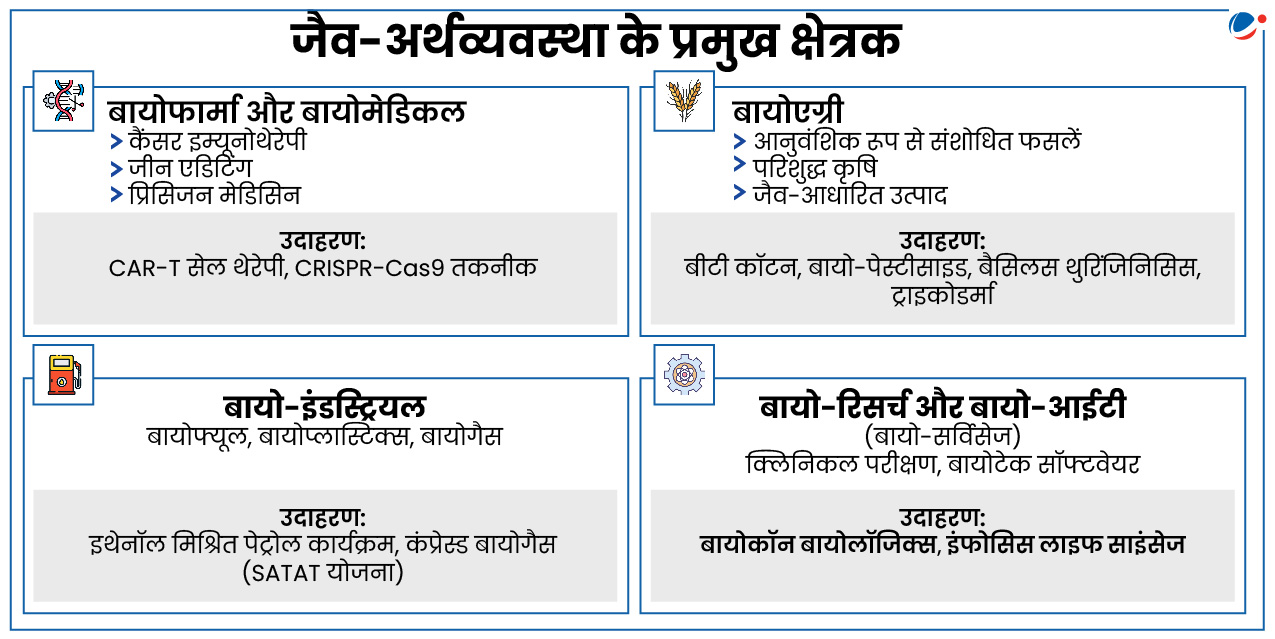

जैव-अर्थव्यवस्था (बायो-इकोनॉमी) क्या है?

- संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के अनुसार, जैव अर्थव्यवस्था में "जैविक संसाधनों का उत्पादन, उपयोग और संरक्षण सहित इनसे संबंधित ज्ञान-विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इनोवेशन शामिल होते हैं, जो सभी आर्थिक क्षेत्रकों को जानकारी, उत्पाद, प्रक्रियाएं और सेवाएं प्रदान करते हैं।" सरल शब्दों मेें, जैव-अर्थव्यवस्था प्राकृतिक संसाधनों का संधारणीय उपयोग करके आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करती है।

- भारत ने 2030 तक जैव अर्थव्यवस्था को 300 बिलियन डॉलर तक पहुँचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।

भारत के लिए जैव-अर्थव्यवस्था का महत्त्व

- आर्थिक विकास: इंडिया बायोइकोनॉमी रिपोर्ट 2025 के अनुसार जैव-अर्थव्यवस्था का आकार 2014 में 10 बिलियन डॉलर था, जो 2024 में बढ़कर 165.7 बिलियन डॉलर हो गया। यह क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में 4.25% का योगदान देता है।

- उद्यमिता: उपर्युक्त रिपोर्ट के अनुसार बायोटेक स्टार्टअप की संख्या एक दशक में 50 से बढ़कर 10,000 से अधिक हो गई है, जिससे इनोवेशन को बढ़ावा मिला है।

- किफायती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयों का वैश्विक केंद्र: भारत वैश्विक स्तर पर फार्मा उत्पादन में मात्रा के हिसाब से तीसरे और मूल्य के हिसाब से 14वें स्थान पर है।

- इसके अलावा, दुनिया की 65% वैक्सीन का उत्पादन भारत में होता है।

- खाद्य सुरक्षा: बायो-एग्री सेक्टर जेनेटिकली मॉडिफाइड (GM) फसलों, प्रिसिजन फार्मिंग, बायो प्रोडक्ट्स, एनिमल बायोटेक आदि के माध्यम से कृषि एवं पशुधन उत्पादकता में सुधार करता है।

- उदाहरण के लिए, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने स्वदेशी इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) "षष्ठी (Shashthi)" लॉन्च किया। इसे किसानों को अधिक किफायती तरीके से IVF तकनीक प्राप्त कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।

- रोजगार: बायो इकोनॉमी में 35 मिलियन रोजगार के अवसर उत्पन्न होने का अनुमान है।

- ऊर्जा-सुरक्षा: भारत में 2014 में पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण अनुपात 1.53% था, जो 2024 में बढ़कर 15 फीसदी हो गया है। सरकार ने 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

- इससे कच्चे तेल के आयात की आवश्यकता में 173 लाख मीट्रिक टन की कमी आई है और CO2 उत्सर्जन में 519 लाख मीट्रिक टन की कमी आई है।

- पर्यावरण को लाभ:

- सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा: उदाहरण के लिए, सेकंड जनरेशन इथेनॉल रिफाइनरियां इथेनॉल उत्पादन के लिए पराली जैसे कृषि अवशेषों और बांस का उपयोग करती हैं। इसी तरह नागालैंड में कसावा से बायोप्लास्टिक बनाए जाते हैं।

- प्रदूषण नियंत्रण: जैव उर्वरक (जैसे- माइकोराइजल जैव-उर्वरक), जैव कीटनाशक (जैसे- ट्राइकोडर्मा), और बायो-रेमेडिएशन (जैसे- टेरी द्वारा आयलजैपर और ऑयलीवोरस-एस) रसायनों के उपयोग को कम करते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार करते हैं।

- क्लाइमेट-स्मार्ट फसलें: उदाहरण के लिए, सूखा-सहिष्णु, उच्च उपज देने वाली चना की किस्म 'सात्विक (NC 9)' को खेती के लिए मंजूरी दी गई है।

जैव-अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली नीतियां और योजनाएं

|

भारत की जैव-अर्थव्यवस्था के विकास में बाधाएं

- विनियामक और नीतिगत समस्याएं:

- ओवरलैप की समस्या, अप्रभावी होना और स्पष्टता की कमी: भारत के जैव प्रौद्योगिकी नियम कई मंत्रालयों (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदि) एवं कई समितियों (जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति, रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन, आदि) द्वारा शासित होते हैं। इससे दुविधा की स्थिति बनी रहती है।

- कानूनों में सामंजस्य का अभाव: उदाहरण के लिए, पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम तथा पेटेंट अधिनियम के बीच विरोधाभास की स्थिति बनी हुई है। यह विरोधाभास मुख्य रूप से फसल किस्म का विकास करने वालों और पेटेंट धारक के अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने को लेकर है।

- बायोपायरेसी की चिंता (जैविक संसाधनों की चोरी): सामान्यतः यह देखा गया है कि बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं दवा कंपनियों द्वारा जैविक संसाधनों पर आधारित पारंपरिक ज्ञान का दुरुपयोग किया जाता है।

- उदाहरण के लिए, अमेरिकी पेटेंट एवं ट्रेडमार्क कार्यालय ने हल्दी के औषधीय गुणों के लिए पेटेंट प्रदान किया था जबकि भारत में हजारों वर्षों से पारंपरिक चिकित्सा उपचार में हल्दी का उपयोग किया जाता रहा है। भारत सरकार के विरोध के बाद यह पेटेंट वापस ले लिया गया।

- अनुसंधान एवं विकास (आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25):

- अनुसंधान एवं विकास में कम निवेश: अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर सकल व्यय GDP का मात्र 0.64% है, जो चीन (लगभग 2%) और संयुक्त राज्य अमेरिका (लगभग 3%) की तुलना में बहुत कम है।

- सभी क्षेत्रकों में अनुसंधान और विकास समान नहीं: R&D के क्षेत्र में फार्मास्यूटिकल क्षेत्रक 40% से अधिक की हिस्सेदारी के साथ अग्रणी है, जबकि जैव प्रौद्योगिकी और ईंधन क्षेत्रक 10% से भी कम हिस्सेदारी के साथ काफी पीछे हैं।

- अन्य प्रमुख चिंताएं

- जैव-प्रौद्योगिकी से संबंधित सुरक्षा संबंधी चिंताएं मुख्य रूप से बायोलॉजिकली एक्टिव पदार्थों की रोकथाम, पर्यावरण पर जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के प्रभाव आदि से जुड़े हुए हैं।

- वित्त-पोषण की कमी का सामना करना पड़ता है; जैसे कि कर छूट नहीं मिलना, सभी क्षेत्रकों को समान रूप से फंड नहीं मिलना, आदि।

- जीनोमिक डेटा संग्रह, स्टोरेज और विश्लेषण आदि के लिए पर्याप्त अवसंरचनाओं की कमी है।

- दवाइयों के उत्पादन में आवश्यक एक्टिव फार्मास्युटिकल इनग्रेडिएंट्स (API) के लिए आयात पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। इससे इनकी आपूर्ति पर हमेशा खतरा बना रहता है।

- विशेष रूप से बायोइंजीनियरिंग, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जीनोमिक्स जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी है।

आगे की राह

- IBER 2025 के अनुसार निम्नलिखित के माध्यम से नीतियों एवं नियमों में सुधार करना चाहिए:

- सभी हितधारकों के प्रतिनिधित्व वाला एक राष्ट्रीय जैव-अर्थव्यवस्था मिशन प्रारंभ करना चाहिए।

- जैव प्रौद्योगिकी में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए सिंगल-विंडो रेगुलेटरी मैकेनिज्म की स्थापना करनी चाहिए।

- इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम तथा पेटेंट अधिनियम में संतुलन स्थापित करना चाहिए।

- बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए विश्व बौद्धिक सम्पदा अधिकार संगठन (WIPO) के बौद्धिक संपदा, आनुवंशिक संसाधन और संबद्ध पारंपरिक ज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय संधियों का लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए।

- IBER 2025 के अनुसार निम्नलिखित उपायों के द्वारा निवेश और वित्त-पोषण को बढ़ावा देना चाहिए:

- जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास में निवेश आकर्षित करने के लिए (विशेष रूप से निजी क्षेत्रक में अनुसंधान के लिए) कर छूट दिया जाना चाहिए।

- उच्च जोखिम वाले इनोवेशन के लिए आउटकम-आधारित वित्त-पोषण तंत्र को लागू करना चाहिए।

- कॉर्पोरेट नवाचार फंड का गठन करना चाहिए और इसमें सरकार को भी समान अनुपात में योगदान देना चाहिए।

- IBER 2025 के अनुसार निम्नलिखित के द्वारा मानव पूंजी विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए:

- अत्याधुनिक जैव प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करना चाहिए।

- एकीकृत प्रौद्योगिकियों (बायो+AI, बायो+इंजीनियरिंग) के लिए विशेष कोर्स तैयार करना चाहिए।

- एक राष्ट्रीय जैविक डेटा रिपॉजिटरी स्थापित करनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय बाजार का लाभ उठाने के लिए ग्लोबल एलायंस नेटवर्क विकसित करना चाहिए।

- सेफ्टी से जुड़े खतरों से निपटने के लिए प्रोडक्ट डिज़ाइन में ही सुरक्षा (inherently safer design) सुनिश्चित करने के सिद्धांत को अपनाना चाहिए तथा ऐसे प्रोडक्ट के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों का विस्तार से विश्लेषण करना चाहिए।

- जैव प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की 301वीं रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि जी.एम. फसलों के फील्ड परीक्षणों की प्रक्रिया सीमित और नियंत्रित क्षेत्र में और कृषि विश्वविद्यालयों के परामर्श से की जानी चाहिए।

निष्कर्ष

बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो-एग्रीकल्चर और बायो-एनर्जी का एकीकरण चुनौतियों से निपटने में भारत की क्षमताओं को बढ़ा सकता है तथा वैश्विक जैव-अर्थव्यवस्था में देश को अग्रणी भी बना सकता है। यह सोच संधारणीय, आत्मनिर्भर और जैव-संचालित अर्थव्यवस्था का भी समर्थन देती है जो इंडिया@2047 के लक्ष्यों के अनुरूप है।