सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में भारत में डिजिटल इंडिया मिशन की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। यह मिशन 2015 में शुरू हुआ था।

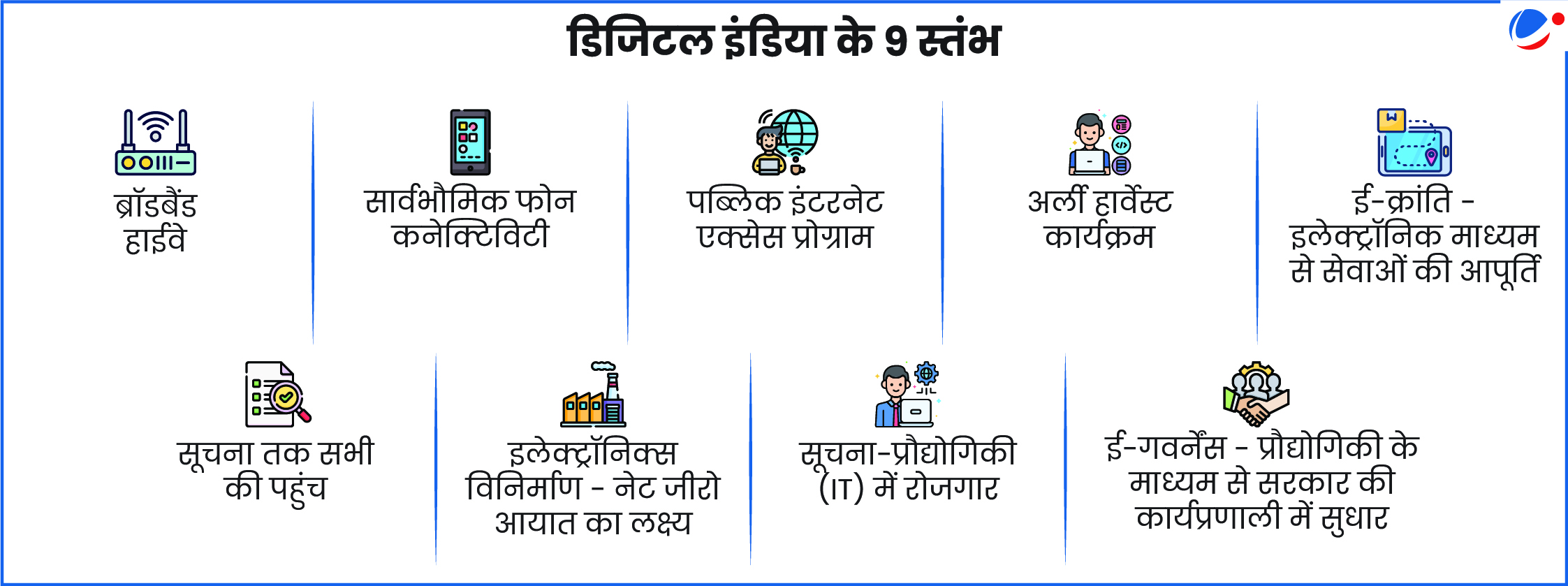

डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में

- नोडल कार्यान्वयन मंत्रालय: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)।

- उद्देश्य: भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना।

- प्रकृति: यह एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जो अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों की ई-गवर्नेंस पहलों को एक साथ जोड़ता है।

- निजी क्षेत्र का सहयोग: ई-गवर्नेंस परियोजनाओं को लागू करने के लिए जहाँ भी संभव हो, सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) को प्राथमिकता दी जाती है।

- लक्ष्य:

- भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना।

- डिजिटल पहुँच, डिजिटल समावेशन, डिजिटल सशक्तिकरण सुनिश्चित करना और डिजिटल डिवाइड को समाप्त करना।

- यह सुनिश्चित करना कि सरकारी सेवाएँ नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध हों।

- इसका विजन निम्नलिखित तीन प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है:

- प्रत्येक नागरिक के लिए उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना

- मांग आधारित शासन और सेवाएँ

- नागरिकों का डिजिटल सशक्तीकरण।

मिशन की प्रमुख उपलब्धियां

- डिजिटल अर्थव्यवस्था: भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2024 रिपोर्ट के अनुसार, भारत अब डिजिटल अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर है। 2030 तक इसके सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 20% का योगदान करने का अनुमान है।

- बढ़ता इंटरनेट कनेक्शन: भारत में 2014-2024 के दौरान इंटरनेट कनेक्शन में 285% की वृद्धि हुई है। वहीं डेटा की लागत 308 रुपये प्रति GB से घटकर 9.34 रुपये प्रति GB हो गई है। इस तरह डेटा बहुत किफायती हो गया है।

- वित्तीय समावेशन: भारत रीयल-टाइम पेमेंट्स में विश्व में अग्रणी है। 2023 में 49% वैश्विक डिजिटल लेनदेन भारत में दर्ज किया गया। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से मई 2025 तक 44 लाख करोड़ रुपये लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर किए गए। DBT ने अपात्र लाभार्थियों को हटाकर वास्तविक लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया है।

- समावेशन और स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध होना: भाषिनी (BHASHINI) जैसी पहलें अलग-अलग AI मॉडल्स के माध्यम से 30 से अधिक भारतीय भाषाओं में डिजिटल सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं।

- इसे IRCTC टिकटिंग, NPCI भुगतान प्रणालियों और पुलिस डॉक्यूमेंटेशन जैसे प्लेटफॉर्म्स में एकीकृत किया गया है।

चुनौतियाँ जो पूर्ण क्षमता का उपयोग करने में बाधा डालती हैं

- डिजिटल साक्षरता की कमी: भारत के केवल 38% परिवार डिजिटल रूप से साक्षर हैं।

- ऑक्सफैम 2022 के अनुसार, इंटरनेट का उपयोग असमान है, जहां शहरी क्षेत्रों में 67% लोग इंटरनेट सेवाओं का लाभ उठा रहे है वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुपात मात्र 31% है।

- खराब कनेक्टिविटी और ब्रॉडबैंड गुणवत्ता: आउटेज, कॉल ड्रॉप और कमजोर सिग्नल के कारण कनेक्टिविटी अक्सर अस्थिर रहती है।

- भारत में ब्रॉडबैंड की परिभाषा अभी भी 2 Mbps है, जबकि वैश्विक मानक 25 Mbps+ है।

- साइबर सुरक्षा जोखिम: भारत की साइबर विनियामक व्यवस्था मजबूत नहीं है। इस वजह से हैकिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस (DDoS) अटैक का खतरा बना रहता है।

- डेटा के अनधिकृत पहुंच से होने वाला औसत नुकसान 2025 में 13% बढ़कर 220 मिलियन डॉलर हो गया।

- हेल्थकेयर डिजिटलीकरण की समस्या: कमजोर अवसंरचना और कम साक्षरता के कारण राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (NDHM) और ई-संजीवनी जैसे प्रोजेक्ट्स बाधा का सामना कर रही हैं।

- CoWIN टीकाकरण अभियान में वे लोग छूट गए जिनके पास स्मार्टफोन या डिजिटल ज्ञान नहीं था।

पूर्ण क्षमता का लाभ उठाने के लिए आगे की राह

- यूनिवर्सल ब्रॉडबैंड और कनेक्टिविटी: भारतनेट फेज-II परियोजना को राज्य के नेतृत्व में, निजी क्षेत्र के सहयोग से और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (CPSU) मॉडल के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

- रेडियो और सैटेलाइट आधारित प्रौद्योगिकियां सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल डिवाइड कम कर सकती हैं।

- सेवा की गुणवत्ता में सुधार: अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने पर ध्यान देना चाहिए और पर्याप्त निरंतर स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाना चाहिए।

- नेटवर्क सुधार में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए। डिजिटल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए डिवाइसेज और डेटा को किफायती बनाए रखा जाना चाहिए।

- ई-सेवाओं का विस्तार और मानकीकरण: सेवा वितरण मानकों में सुधार करने के लिए MeitY के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग को समय-समय पर राज्यों द्वारा नियमों के अनुपालन का ऑडिट करना चाहिए।

- साइबर सुरक्षा को मजबूत करना: डेटा सुरक्षा और शिकायत निवारण के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क विकसित करना चाहिए। राष्ट्रीय और सीमा-पार साइबर अपराध से निपटने वाली टीमों को मजबूत बनाया जाना चाहिए।

- सुरक्षित IT नेटवर्क सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान और विकास पर व्यय बढ़ाने के जरूरत है।

- डिजिटल साक्षरता और कौशल को बढ़ावा देना: डिजिटल साक्षरता को स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में एकीकृत किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन के तहत विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे अपने समुदायों में इस ज्ञान का प्रसार कर सके।

- सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम को सम्मिलित किया जाना चाहिए।