सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति ने डिजिटल उपनिवेशवाद को लेकर चिंता व्यक्त की है कि किसी देश की संप्रभुता को सबसे बड़ा खतरा बाह्य आक्रमण से नहीं, बल्कि विदेशी डिजिटल अवसंरचना पर निर्भरता से है।

डिजिटल उपनिवेशवाद के बारे में

- अर्थ: यह एक सैद्धांतिक फ्रेमवर्क है। यह फ्रेमवर्क बिग टेक कंपनियों का डिजिटल प्रौद्योगिकियों में प्रभुत्व स्थापित करता है। ये कंपनियां अपने लाभ और बाजार में प्रभाव के लिए उपयोगकर्ताओं के डेटा को एकत्रित करती हैं, उसका विश्लेषण करती हैं तथा उस पर अपना स्वामित्व रखती हैं।

- इसमें व्यक्तियों से उनकी स्पष्ट सहमति के साथ या उसके बिना डेटा का विकेन्द्रीकृत संग्रहण और प्रबंधन शामिल है। इससे राज्य एवं व्यक्तिगत स्वायत्तता को खतरा उत्पन्न होता है।

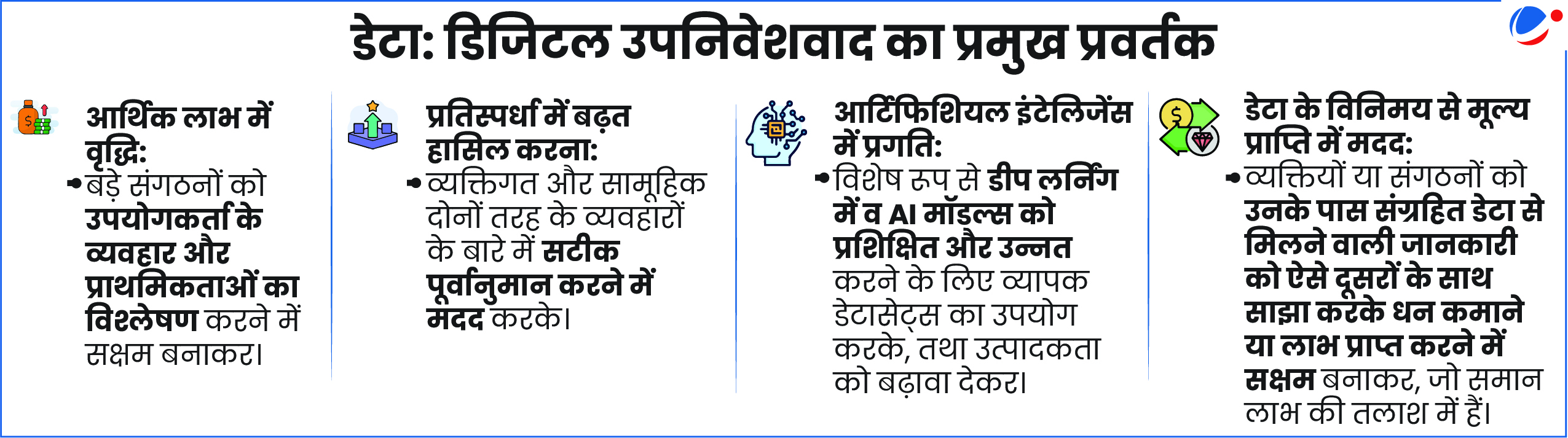

डिजिटल उपनिवेशवाद के प्रमुख स्तंभ

- आर्थिक प्रभुत्व: बिग टेक कंपनियां तकनीकी निर्भरता पैदा करके अन्य देशों के संसाधनों पर कब्जा कर लेती हैं।

- उदाहरण के लिए- सर्च इंजन (गूगल); डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम (माइक्रोसॉफ्ट विंडोज); सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स (फेसबुक, ट्विटर) आदि का एकाधिकार।

- तकनीकी ढाँचे पर साम्राज्यवादी नियंत्रण: स्वामित्व-आधारित सॉफ्टवेयर और गैर-स्वतंत्र/ कठोर लाइसेंसिंग नियम अन्य देशों को सॉफ्टवेयर को बदलने/ अपनाने से रोकते हैं। इससे वे डिजिटल आत्मनिर्भरता से वंचित रह जाते हैं।

- उदाहरण के लिए- ऐप स्टोर नीतियां (ऐप्पल/ गूगल) यह तय करने के लिए एकतरफा निर्णय लेती हैं कि कौन-सा ऐप या फीचर चलेगा और कौन-सा नहीं।।

- वैश्विक निगरानी पूंजीवाद: एडवांसड डेटा साइंस और मशीन लर्निंग कंपनियों को उपयोगकर्ताओं के व्यवहार पर नज़र रखने तथा वैश्विक निगरानी के आधार पर अनुकूल व्यावसायिक निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं।

- उदाहरण के लिए- फेसबुक ने कैंब्रिज एनालिटिका जैसी थर्ड पार्टी को बड़े पैमाने पर डेटा संग्रहण करने की अनुमति दी थी, जिससे चुनाव प्रभावित हुए थे।

- तकनीकी आधिपत्य: कुछ बिग टेक कंपनियां इस बात पर ज़ोर देती हैं कि प्रौद्योगिकी का विस्तार कैसे होना चाहिए और इस तरह के विस्तार के आर्थिक परिणामों को कैसे निर्धारित किया जाना चाहिए।

- उदाहरण के लिए- अमेज़न (AWS), माइक्रोसॉफ्ट (Azure), और गूगल क्लाउड दुनिया भर में क्लाउड सेवाओं के बड़े हिस्से को नियंत्रित करते हैं। इससे उन्हें वैश्विक डेटा भंडारण, प्रॉसेसिंग एवं विश्लेषण पर विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है।

- सांस्कृतिक साम्राज्यवाद: शक्तिशाली तकनीकी कंपनियों द्वारा निर्मित यह प्रभुत्व उस सांस्कृतिक एकरूपता और श्रेष्ठता के दावे में झलकता है, जहां उनकी तकनीकें अन्य समाजों की भाषा, मूल्यों और संस्कृति को प्रभावित कर उन पर हावी हो जाती हैं।

- उदाहरण के लिए- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट क्यूरेशन और एल्गोरिदम का झुकाव अक्सर ऐसे कंटेंट को बढ़ावा देता है जो ताक़तवर/ प्रमुख संस्कृतियों के मूल्यों से मेल खाए।

- 'परोपकार' का विमर्श: डिजिटल प्रौद्योगिकियों को स्पष्ट रूप से अच्छा तथा कनेक्टिविटी को प्रगति और मानवाधिकार से जोड़कर प्रस्तुत करना।

- उदाहरण के लिए- अफ्रीका में फेसबुक के "फ्री बेसिक्स" रोलआउट को परोपकार के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन इसकी आलोचना इस बात के लिए की गई कि यह संभावित रूप से बाजार हिस्सेदारी को बढ़ाने और उपयोगकर्ताओं के डेटा को प्राप्त करने के एक साधन के रूप में कार्य कर रहा है।

डिजिटल उपनिवेशवाद से संबंधित प्रमुख मुद्दे

- उत्तरी गोलार्ध-दक्षिणी गोलार्ध में बढ़ती असमानता: डेटा मोनेटाइजेशन कार्यों से प्रेरित तीव्र डिजिटलीकरण ने पहले से मौजूद गंभीर असमानताओं को और बढ़ा दिया है, क्योंकि अधिकांश बिग टेक कंपनियां विकसित देशों (समृद्ध उत्तर) में अवस्थित हैं।

- राष्ट्रीय सुरक्षा: स्थानीय डिजिटल अवसंरचना की कमी से महत्वपूर्ण क्षेत्रकों में सुभेद्यताओं और विदेशी हस्तक्षेप का खतरा बढ़ जाता है।

- गोपनीयता और डिजिटल अधिकार: विदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर निर्भरता से गोपनीयता एवं डिजिटल अधिकारों के उल्लंघन का खतरा रहता है। इसमें राज्य स्तर पर निगरानी का खतरा भी शामिल है।

- स्थानीय व्यवसाय के समक्ष अस्तित्व का खतरा: वैश्विक प्लेटफॉर्म्स का प्रभुत्व ऑनलाइन विज्ञापनों, परिवहन, रिटेल और न्यूज़ में प्रतिस्पर्धा को कम करता है, जिससे स्वदेशी उद्यमों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है।

- आर्थिक नुकसान: डिजिटल टेक क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग (Base Erosion and Profit Shifting: BEPS) का उपयोग करके अपने मुनाफे को कम टैक्स या जीरो टैक्स वाले देशों में स्थानांतरित कर देती हैं, जहां उनका वास्तविक कारोबार नहीं होता। इससे भारत जैसे देशों में कर संग्रहण घटता है।

- विनियमन में कठिनाई: साइबरस्पेस की सीमा-पार प्रकृति के कारण मौजूदा कानूनी साधन उसे प्रभावी ढंग से विनियमित करने में असमर्थ हैं।

- नेटवर्क प्रभाव: जब कोई बड़ा प्लेटफ़ॉर्म बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो जाता है, तो उसके यूज़र लगातार बढ़ते रहते हैं और वे उसी में फँस जाते हैं। इस वजह से नए स्थानीय प्रतिस्पर्धियों को मौका नहीं मिलता।

डिजिटल उपनिवेशवाद से निपटने के लिए विभिन्न देशों द्वारा किए गए कुछ उपाय

|

आगे की राह

- डिजिटल संप्रभुता: राज्यों को अपनी सभी डिजिटल परिसंपत्तियों पर प्राधिकार स्थापित करना चाहिए, जिसमें डेटा, अवसंरचना, संचालन, आपूर्ति श्रृंखला और ज्ञान की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला शामिल है।

- डेटा स्थानीयकरण: डेटा का संग्रहण, स्थानांतरण और प्रॉसेसिंग केवल राष्ट्रीय सीमाओं एवं कानूनी अधिकार क्षेत्रों के भीतर ही होने चाहिए।

- गवर्नेंस के लिए व्यापक फ्रेमवर्क: डेटा निर्माण, संरक्षण, साझाकरण और अवसंरचना के लिए उपयुक्त फ्रेमवर्क्स तैयार करने चाहिए।

- सीमा-पार डेटा प्रवाह का प्रबंधन: देशों को अपनी नीतियों को निरंतर इस प्रकार संतुलित करना होगा कि विकास, जनहित और वैश्विक तकनीकी एकीकरण के बीच सामंजस्य बना रहे।

- डेटा लाइफ साइकिल में सुधार: डेटा के इष्टतम उपयोग के लिए डेटा के सृजन से लेकर उसे नष्ट करने/ पुनः उपयोग तक समेकित प्रबंधन किया जाना चाहिए।

- समावेशी डिजिटल भविष्य: डिजिटल विभाजन को समाप्त करना, समावेशिता को बढ़ावा देना और संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए आवश्यक नैतिक मानकों को बनाए रखना जरूरी है।

निष्कर्ष

डिजिटल संप्रभुता से जुड़ा विनियामकीय परिदृश्य काफी जटिल है और इसके कारण देशों ने स्प्लिंटरनेट जैसे उपाय अपनाए हैं, जो इंटरनेट को भू-राजनीतिक आधार पर विभाजित कर देता है। वैश्विक डिजिटल संचार और कनेक्टिविटी के महत्त्व को देखते हुए, डिजिटल एकजुटता सुनिश्चित करने के लिए कूटनीतिक प्रयासों की आवश्यकता है।