सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, निसार उपग्रह को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया।

निसार उपग्रह के बारे में

- यह एक ग्लोबल माइक्रोवेव इमेजिंग मिशन है, जो L और S-बैंड पर कार्य करता है। यह पूरी तरह से पोलरिमेट्रिक और इंटरफेरोमेट्रिक डेटा प्राप्त करने की क्षमता रखता है।

- ISRO और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA ने मिलकर इसे विकसित किया है।

- इसमें नासा ने L-बैंड रडार, GPS रिसीवर, हाई-रेट टेलीकॉम सिस्टम, सॉलिड-स्टेट रिकॉर्डर और 12-मीटर डिप्लॉयबल एंटीना प्रदान किया है।

- इसरो ने इसमें ने S-बैंड रडार, स्पेसक्राफ्ट बस, GSLV-F16 प्रक्षेपण यान और संबंधित प्रणालियाँ एवं सेवाएं प्रदान की हैं।

- इसमें कुल निवेश के संदर्भ में, नासा ने लगभग 1.16 बिलियन डॉलर और इसरो ने लगभग 90 मिलियन डॉलर का योगदान किया है।

- वजन: 2,392 किलोग्राम।

- प्रक्षेपण यान: ISRO का भू-तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान (GSLV)-F16

- कक्षा (Orbit): सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा (Sun Synchronous Polar Orbit)

- यह पहली बार है, जब GSLV रॉकेट को 743 किलोमीटर की सूर्य तुल्यकालिक कक्षा (SSO) में उपग्रह स्थापित करने के लिए उपयोग किया गया है।

- सामान्यतः GSLV का उपयोग जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (कक्षा) में उपग्रह स्थापित करने के लिए किया जाता है। यह कक्षा पृथ्वी से 35,786 कि.मी. ऊपर है।

- सूर्य तुल्यकालिक कक्षा (SSO): सूर्य-तुल्यकालिक कक्षा एक विशेष प्रकार की ध्रुवीय कक्षा है। इस कक्षा में स्थापित उपग्रह ध्रुवीय क्षेत्रों से गमन करते हुए, सूर्य के साथ समकालिक होता है। इसका अर्थ यह है कि उपग्रह हमेशा सूर्य के सापेक्ष एक ही स्थिति में दिखाई देते हैं।

- मिशन की अवधि: 5 साल

तकनीकी विशेषताएं

- स्वेप्ट सिंथेटिक एपर्चर रडार (SweepSAR): यह एक रडार इमेजिंग तकनीक है, जो विस्तृत एवं विविध भू-भाग की हाई-रिज़ॉल्यूशन वाली इमेज लेने के लिए उपयोग की जाती है।

- रिपीट साइकल: निसार मिशन हर 12 दिन में हाई-रिज़ॉल्यूशन डेटा प्रदान करेगा, जिससे भूमि पर होने वाले परिवर्तन की निगरानी की जा सकेगी।

- ड्यूल-बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR):

- L-बैंड SAR: यह 24 सेंटीमीटर वेवलेंथ पर काम करता है और वन के वितान, बर्फ, और मिट्टी को भेदने में सक्षम है। यह बायोमास और विकृति अध्ययन के लिए उपयोगी है।

- S-बैंड SAR: यह 12 सेंटीमीटर वेवलेंथ पर काम करता है और वन के वितान की ऊँचाई और बर्फ के पिघलने जैसे परिवर्तनों को मापने में उत्कृष्ट है।

- यह दुनिया का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह (Earth observation satellite) है, जिसमें एक ही प्लेटफार्म पर L-बैंड और S-बैंड SAR को एकीकृत किया गया है।

- एंटीना और रिज़ॉल्यूशन: इस उपग्रह में 12 मीटर व्यास वाला एक रिफ्लेक्टर एंटीना है। इसे उपग्रह प्रक्षेपण से पहले फोल्ड किया जाता है ताकि इसे प्रक्षेपण के दौरान कम जगह में समायोजित किया जा सके। जब यह उपग्रह अंतरिक्ष में पहुंचता है, तो यह खुलकर अपना पूरा आकार ले लेता है।

- यह एंटीना प्रणाली ऐसी इमेज प्रदान करने में सक्षम है, जिनका रिजॉल्यूशन पृथ्वी पर मौजूद 20 किमी व्यास वाले एंटीना के बराबर होगा।

- ओपन-डेटा नीति: इस उपग्रह द्वारा एकत्रित जानकारी वैज्ञानिक समुदाय के लिए नि:शुल्क उपलब्ध होगी, जिससे विकासशील देशों को लाभ होगा।

SAR के बारे में

यह "सिंथेटिक" क्यों है?

|

निष्कर्ष

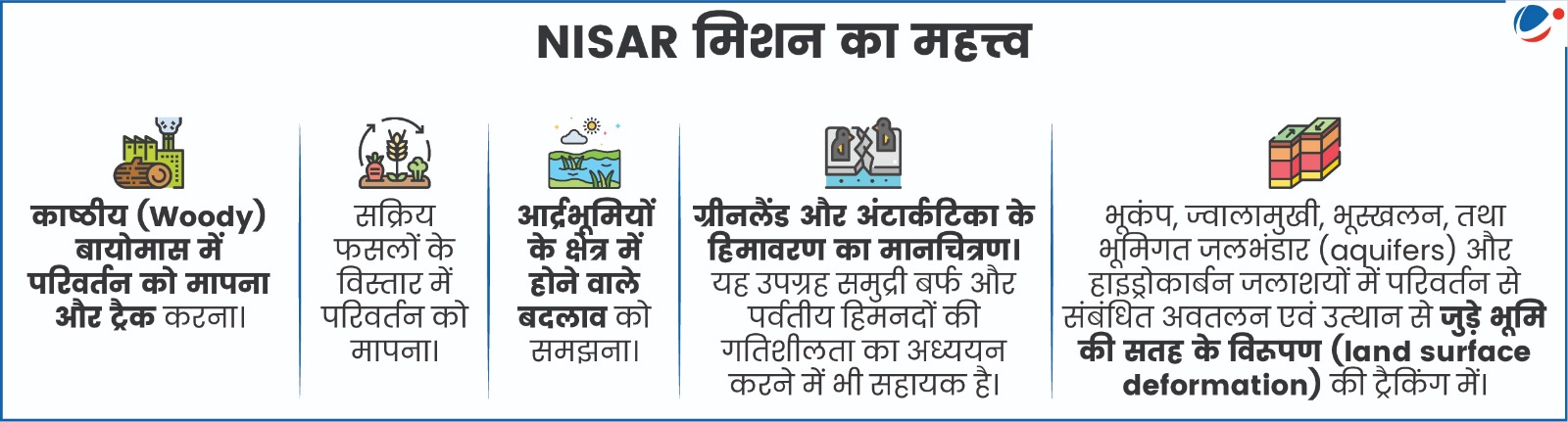

NISAR एक शक्तिशाली टूल है जो संधारणीय विकास, आपदा से निपटने की तैयारी और क्लाइमेट रेजिलिएंट के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के लिए, यह पृथ्वी अवलोकन क्षमता में एक बड़ी उपलब्धि है, जो बेहतर योजना, नीति निर्माण और विकासात्मक लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करती है।