सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति, 2025 का अनावरण किया।

नीति की मुख्य विशेषताएं

- NCP, 2025 सहकारिता क्षेत्रक के लिए 2002 के बाद से जारी की गई दूसरी नीति है।

- विज़न: सहकार-से-समृद्धि के माध्यम से विकसित भारत 2047 के लिए सहकारिता को प्रमुख प्रेरक बनाना।

- लक्ष्य: 50 करोड़ नागरिकों, जो या तो सहकारी क्षेत्रक के सदस्य नहीं हैं या निष्क्रिय हैं, को सक्रिय भागीदारी में लाना।

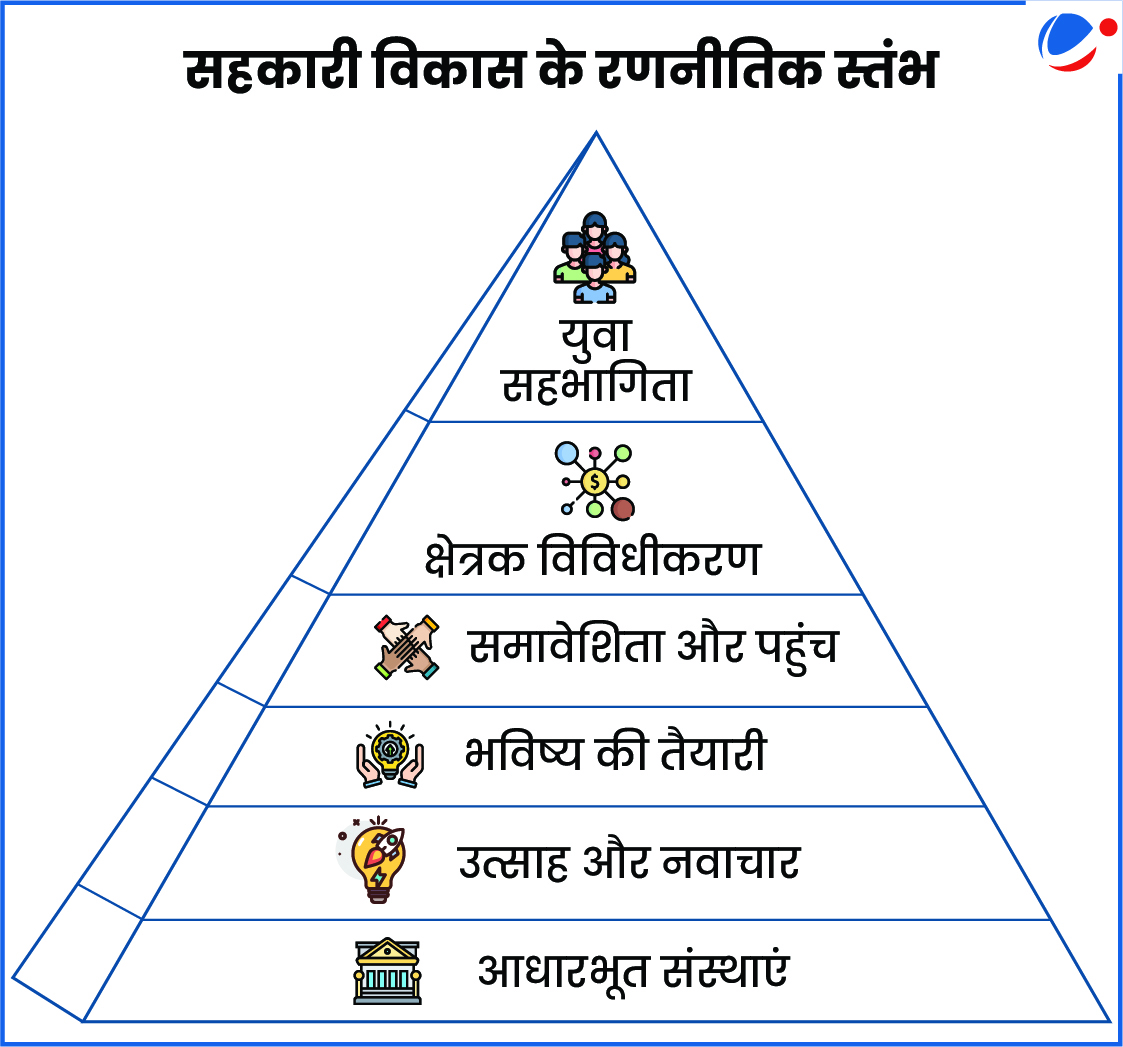

- नीति में छ: रणनीतिक मिशन स्तंभों (इन्फोग्राफिक देखें) की परिकल्पना की गई है।

नीति की अन्य प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं-

- विधायी एवं संस्थागत सुधार: पारदर्शिता, स्वायत्तता और व्यापार करने में सुगमता के लिए राज्यों को सहकारी कानूनों में संशोधन करने हेतु प्रोत्साहित करना।

- वित्तीय सशक्तीकरण: सहकारी करों में कमी लाना और सहकारी समितियों को कॉर्पोरेट्स के लिए उपलब्ध क्षेत्रक-विशिष्ट वित्तीय प्रोत्साहनों के लिए पात्र बनाना।

- व्यावसायिक इकोसिस्टम का विकास: राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को कम-से-कम एक आदर्श सहकारी गाँव विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना; 'भारत' ब्रांड के तहत ब्रांडिंग का समर्थन करना, आदि।

- भविष्य की तैयारी और प्रौद्योगिकी: एग्री-स्टैक और डेटाबेस के साथ एकीकृत एक राष्ट्रीय 'सहकारी स्टैक' विकसित करना।

- नए क्षेत्रक: स्वच्छ ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन और प्रौद्योगिकी सहित नए क्षेत्रकों में सहकारी समितियों के विस्तार पर विचार करना।

- समावेशिता: महिलाओं, युवाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की समावेशी भागीदारी को बढ़ावा देना।

- अन्य: वर्ष 2034 तक सहकारी क्षेत्रक के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान को तिगुना करना; सहकारी समितियों की संख्या में 30% की वृद्धि करना, आदि।

- कार्यान्वयन: सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत 'कार्यान्वयन प्रकोष्ठ' द्वारा।

- निगरानी: केंद्रीय सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता वाली 'सहकारिता नीति पर राष्ट्रीय संचालन समिति' द्वारा।

भारत में सहकारिता

- उत्पत्ति: को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट, 1904 के साथ।

- परिभाषा: यह व्यक्तियों का एक स्वायत्त संघ होता है। ये संयुक्त स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक रूप से सदस्य-नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी साझी आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट होते हैं।

- स्थिति

- भारत में 8 लाख से अधिक सहकारी समितियां हैं। इनमें 2 लाख क्रेडिट कोऑपरेटिव्स (जैसे कि PACS – प्राथमिक कृषि ऋण समितियां) और 6 लाख नॉन-क्रेडिट कोऑपरेटिव्स (जैसे कि उपभोक्ता समितियां, हाउसिंग कोऑपरेटिव्स, आदि) शामिल हैं।

- भारत में 30 करोड़ से अधिक लोग सहकारी समितियों से जुड़े हुए हैं।

- शीर्ष 3 सहकारी क्षेत्रक: आवास, डेयरी और प्राथमिक कृषि ऋण समिति (PACS)।

- संवैधानिक स्थिति: 97वें संविधान संशोधन, 2011 ने निम्नलिखित प्रावधानों के साथ सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था-

- मौलिक अधिकार: अनुच्छेद 19(1)(c) में "सहकारी समितियां" शब्द जोड़ा गया।

- राज्य की नीति के निदेशक तत्व: सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए संविधान में अनुच्छेद 43B जोड़ा गया।

- नया भाग IXB: सहकारी गवर्नेंस के लिए संविधान में अनुच्छेद 243ZH से 243ZT जोड़े गए।

- गवर्नेंस या शासन संरचना:

- बहु-राज्य सहकारी समितियां: ये संविधान की संघ सूची के अंतर्गत आती हैं तथा बहु-राज्यीय सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 द्वारा शासित होती हैं।

- राज्य सहकारी समितियां: ये संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आती हैं तथा संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियमों द्वारा शासित होती हैं।

सहकारी समितियों का महत्त्व

- ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का उत्थान: वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देकर। उदाहरण के लिए- भारत की लगभग 1/3 ग्रामीण आबादी सीधे सहकारी समितियों से जुड़ी हुई है।

- किसानों की आय में वृद्धि: संसाधनों के एकत्रीकरण में सक्षम बनाकर और सौदेबाजी की क्षमता में वृद्धि करके। उदाहरण के लिए- गुजरात का अमूल मॉडल।

- सामाजिक प्रभाव

- महिलाओं का सशक्तीकरण: उदाहरण के लिए- सेवा सहकारी बैंक सूक्ष्म वित्त को सक्षम बनाता है। इससे महिलाओं को रोजगार और लैंगिक समानता मिलती है।

- सतत विकास: उदाहरण के लिए- केरल की उरालुंगल श्रम अनुबंध सहकारी समिति (ULCCS), अवसंरचना के विकास में हरित प्रथाओं का कार्यान्वयन आदि।

- मजबूत सामुदायिक संबंध: सहकारी समितियां सामुदायिक भावना को बढ़ावा देती हैं, जिससे सामाजिक पूंजी का निर्माण होता है।

- मूल्यों का संचार:

- समानता: "एक व्यक्ति-एक वोट" प्रणाली समानता सुनिश्चित करती है।

- नेतृत्व: सहकारी समितियां लोकतांत्रिक तरीके से नेताओं का चुनाव करती हैं। इससे नेतृत्व कौशल विकसित करने में मदद मिलती है (उदाहरण के लिए- महाराष्ट्र में कई विधायक सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए हैं)।

सहकारी समितियों के समक्ष चुनौतियां

- सीमित क्षमता और संसाधन: विशेष रूप से उभरती या ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में, सहकारी समितियों के पास प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण एवं तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव हो सकता है।

- राजनीतिक हस्तक्षेप: राजनीतिक दलों और नेताओं का हस्तक्षेप अक्सर पारदर्शिता को प्रभावित करता है तथा अकुशलता को जन्म देता है।

- जटिल विनियामक आवश्यकताएं: यह नौकरशाही से जुड़ी हुई बाधाओं और सहकारी समितियों के धीमे विकास का कारण बनती हैं।

- डिजिटल उपकरणों से परिचित न होना: आंकड़े दर्शाते हैं कि केवल 45% सहकारी सदस्य ही डिजिटल उपकरणों से परिचित हैं।

- क्षेत्रीय असंतुलन: शीर्ष 5 राज्यों (महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कर्नाटक) में सभी सहकारी समितियों का 57% हिस्सा है।

- अन्य चुनौतियां: कुशल कार्यबल की कमी, सहकारी समितियों के बीच सहयोग का अभाव, सीमित सदस्यता व संसाधन आदि।

निष्कर्ष

अवसंरचना को बढ़ावा देने और उन्नत तकनीक तक पहुंच प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्रक की भागीदारी को प्रोत्साहित करके सहकारी समितियों को मजबूत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, समावेशिता को बढ़ावा देकर, कमजोर समाजों को एकजुट करके, और सहकारी शासन सूचकांक (CGI) तथा सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम जैसे उपायों के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित करके भी सहकारी समितियों को मजबूत किया जा सकता है।