यह 2030 के सतत विकास एजेंडा पर वैश्विक प्रगति की निगरानी करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र आधिकारिक रिपोर्ट है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

लक्ष्य 1: गरीबी उन्मूलन | 8.9% आबादी अभी भी चरम गरीबी में रह रही है। |

लक्ष्य 2: शून्य भुखमरी | 2023 में विश्व भर में लगभग 11 में से 1 व्यक्ति को भुखमरी का सामना करना पड़ा था। |

लक्ष्य 4: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा |

|

लक्ष्य 5: लैंगिक समानता | वैश्विक स्तर पर, प्रबंधकीय पदों में महिलाओं की हिस्सेदारी एक तिहाई से भी कम है। |

लक्ष्य 8: सम्मानजनक कार्य और आर्थिक संवृद्धि |

|

लक्ष्य 10: असमानताओं में कमी | 2024 में, दुनिया भर में 57% कामकाजी आयु वर्ग के लोग कार्यरत थे, जिसका 3.6 बिलियन कामगारों और उनके परिवारों के जीवन स्तर पर प्रभाव पड़ा। |

लक्ष्य 11: संधारणीय शहर और समुदाय | विश्व भर में लगभग 3 अरब लोग रहने के लिए आवास हेतु संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा, 1.12 अरब लोग झुग्गी-झोपड़ियों या अनौपचारिक बस्तियों में रहते हैं। |

लक्ष्य 13: जलवायु कार्रवाई | 2024 अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा। इस साल तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तर से लगभग 1.55°C अधिक रहा था। |

लक्ष्य 16: शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं | 2024 में संघर्ष के कारण लगभग 50,000 लोगों की मृत्यु हुई थी तथा 123.2 मिलियन लोगों को मज़बूरीवश विस्थापित होना पड़ा था। |

Article Sources

1 sourceMoSPI द्वारा जारी NIF भारत की सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही, राष्ट्रीय स्तर पर SDGs की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण आधार के रूप में भी काम करता है।

रिपोर्ट में उजागर की गई प्रमुख प्रगति:

| जीरो हंगर (SDG-2) |

|

स्वच्छ जल और स्वच्छता (SDG-6) |

|

स्वच्छ ऊर्जा (SDG-7) |

|

गरिमापूर्ण कार्य और आर्थिक संवृद्धि (SDG-8) |

|

उद्योग और नवाचार (SDG-9) |

|

असमानता कम करना (SDG 10) |

|

जिम्मेदार उपभोग (SDG-12) |

|

भूमि पर जीवन (SDG-15) |

|

MoEFCC ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS) के तहत उद्योगों के लिए उत्सर्जन लक्ष्य नियमों का मसौदा जारी किया।

- CCTS योजना के तहत ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम, 2025 का मसौदा जारी किया गया है।

मुख्य मसौदा नियमों पर एक नज़र

- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता (GEI) को उत्पादन या उत्पादन की प्रति इकाई के संबंध में प्रति टन उत्सर्जित CO2 के बराबर के रूप में परिभाषित किया जाएगा।

- इसके तहत 400 से अधिक औद्योगिक संस्थाओं के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी GHG उत्सर्जन संबंधी लक्ष्य का प्रस्ताव किया गया है।

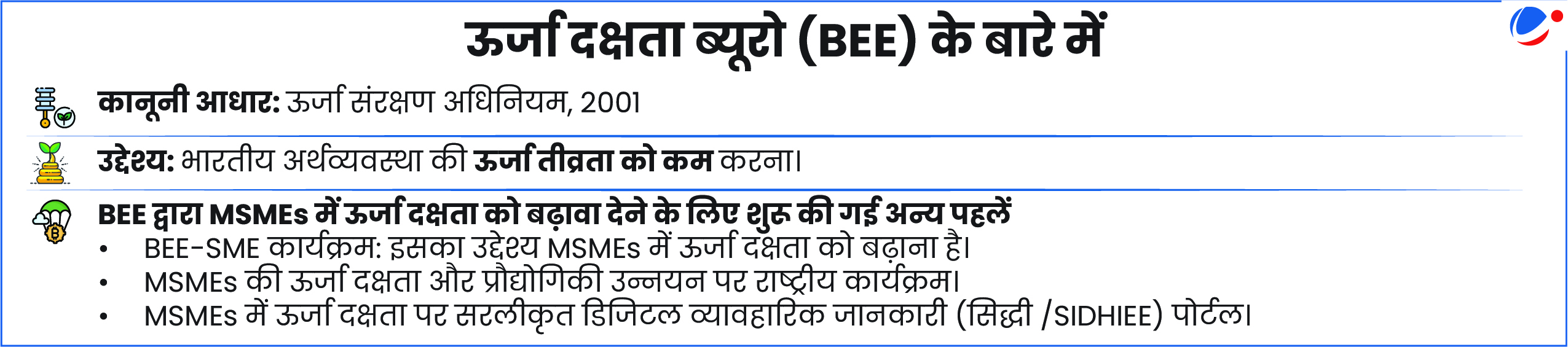

- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) उत्सर्जन लक्ष्यों को निर्धारित करेगा।

- ये नियम एल्यूमीनियम, लोहा व इस्पात, पेट्रोलियम शोधन, पेट्रोकेमिकल्स और वस्त्र जैसे क्षेत्रकों पर लागू होंगे।

- इसका पालन न करने पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (EPA 1986) के अंतर्गत वित्तीय दंड लगाया जाएगा।

कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS) के बारे में

- लक्ष्य: कार्बन मूल्य निर्धारण को बढ़ावा देकर GHG उत्सर्जन को कम करना, अर्थात GHG उत्सर्जन पर निर्धारित शुल्क वसूला जाएगा।

- कानूनी आधार: ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम (ECA), 2022 के तहत केंद्र सरकार को BEE के साथ परामर्श कर CCTS लागू करने का अधिकार है।

- इसके प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं:

- अनुपालन तंत्र (बाध्यकारी संस्थाओं के लिए): इसके तहत बाध्यकारी संस्थाओं को अपने लक्ष्य से कम उत्सर्जन करने पर कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट मिलता है।

- स्वैच्छिक ऑफसेट तंत्र: यह अन्य क्षेत्रकों को GHG उत्सर्जन में कटौती करने, उन्हें समाप्त करने और उन्हें रोकने के लिए अपनी परियोजनाओं को पंजीकृत कराने में सक्षम बनाता है। इसके बदले उन्हें कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट मिलता है।

- प्रशासक: ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE)

- कार्बन ट्रेडिंग का विनियामक: केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (CERC)

- महत्व: यह योजना भारतीय कार्बन बाजार (इन्फोग्राफिक देखें) की नींव रखती है। साथ ही, यह UNFCCC और पेरिस समझौते के तहत भारत के दायित्वों के अनुरूप भी है।

विश्व बैंक की “स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2025” रिपोर्ट में वैश्विक जलवायु वित्त एवं कार्बन मूल्य निर्धारण फ्रेमवर्क को आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका को सराहा गया है।

Article Sources

1 sourceपर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण (दूषित स्थलों का प्रबंधन) नियम, 2025 अधिसूचित किए हैं।

- ये नियम यह सुनिश्चित करेंगे कि दूषित स्थलों की सफाई (उपचार) जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा की जाए।

- दूषित स्थल ऐसे क्षेत्र हैं, जहां पहले खतरनाक अपशिष्ट का निपटान किया जा चुका है, जिससे मिट्टी और पानी प्रदूषित हो रहे हैं। साथ ही, स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरा पैदा हो रहा है।

मुख्य नियमों पर एक नजर

- कवर किए गए प्रदूषक: खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमा-पार संचलन) नियम, 2016 के अनुसार 189 खतरनाक पदार्थ।

- कवर नहीं किए गए प्रदूषक: रेडियोधर्मी अपशिष्ट, खनन, समुद्र में तेल रिसाव तथा ठोस अपशिष्ट डंपों से होने वाला संदूषण। ये सभी अलग-अलग कानूनों द्वारा शासित हैं।

- प्रतिक्रिया स्तर: कृषि, आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए अलग-अलग प्रतिक्रिया स्तर निर्धारित किए गए हैं।

- दूषित स्थल प्रबंधन

- स्थल की पहचान: स्थानीय निकायों/ जिला प्रशासन द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (SPCBs) को वर्ष में दो बार संदिग्ध स्थलों की सूचना देनी होगी।

- स्थल का मूल्यांकन: SPCBs संदिग्ध स्थलों का निरीक्षण करेंगे और संभावित दूषित स्थलों की सूची बनाएंगे तथा केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को सूचना देंगे।

- प्रदूषक की पहचान: SPCBs प्रदूषक की पहचान करेंगे। यदि जमीन बेची जाती है, तो नया भू-स्वामी जिम्मेदार होगा।

- सफाई की योजना: प्रदूषणकर्ता को एक अनुमोदित एजेंसी की सहायता से सफाई योजना लागू करनी होगी तथा इसके लिए भुगतान करना होगा।

- हालांकि, यदि प्रदूषणकर्ता की पहचान नहीं हो पाती है, तो संबंधित SPCB सफाई की योजना को लागू करेगा।

- मूल्यांकन और सुधार के लिए वित्त-पोषण: प्रारंभिक आकलन लागत को लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 के तहत पर्यावरण राहत कोष से केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा भी वहन किया जा सकता है।

- यदि प्रदूषणकर्ता की पहचान हो जाती है, तो ये लागतें 3 महीने के भीतर चुकानी होंगी।

- दंड: विशेषकर यदि स्वास्थ्य को खतरा हो तो, राज्य बोर्ड सफाई न करने पर जुर्माना लगा सकता है।

ये नियम, पुराने दूषित स्थलों के सुधार के संबंध में अनुपस्थित कानून की समस्या का समाधान करते हैं। साथ ही, ये स्वैच्छिक सुधार के लिए प्रावधान भी करते हैं।

रामसर कन्वेंशन के सचिवालय द्वारा ‘ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक, 2025’ जारी किया गया।

आउटलुक के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- कवरेज: अंतर्देशीय ताजे पानी की आर्द्रभूमियां और तटीय व समुद्री आर्द्रभूमियां लगभग 1,800 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र पर फैली हुई हैं।

- आर्द्रभूमि का क्षरण: 1970 के बाद से अब तक विश्व की 22 प्रतिशत आर्द्रभूमियां नष्ट हो चुकी हैं।

- निम्न आय/ निम्न मध्यम आय वाले देशों (LICs/ LMICs) में अधिकतर आर्द्रभूमियों की स्थिति खराब बनी हुई है।

- अफ्रीका महाद्वीप की आर्द्रभूमियों का विश्व स्तर पर सबसे अधिक क्षरण हुआ है।

- रामसर कन्वेंशन के रणनीतिक लक्ष्य कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (KM-GBF) लक्ष्यों के अनुरूप हैं।

- KM-GBF एक गैर-बाध्यकारी फ्रेमवर्क है, जिसे जैव विविधता अभिसमय (CBD) के पक्षकारों के 15वें सम्मेलन (COP15) में अपनाया गया था।

- आर्द्रभूमियों के समक्ष मौजूद खतरों में अनियोजित शहरीकरण, तीव्र औद्योगिक और अवसंरचना का विकास आदि शामिल हैं।

सर्वश्रेष्ठ केस स्टडीज

- रीजनल फ्लाईवे इनिशिएटिव: यह संपूर्ण एशिया के लिए 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की साझेदारी है। इसके तहत प्रवासी पक्षियों और लगभग 200 मिलियन लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण 140 से अधिक आर्द्रभूमियों को पुनः उनकी प्राकृतिक स्थिति में लाने का प्रयास किया जा रहा है।

- सेशेल्स ने दुनिया का पहला संप्रभु "ब्लू बॉण्ड" जारी किया है।

आगे की राह

- आर्द्रभूमियों का राष्ट्रीय योजना में समावेशन: आर्द्रभूमियों के महत्त्व को समझते हुए उन्हें प्राकृतिक पूंजी लेखांकन (Natural Capital Accounting) में शामिल करना चाहिए।

- वैश्विक जल विज्ञान चक्र में आर्द्रभूमियों की अहम भूमिका को महत्त्व देना चाहिए।

- अभिनव वित्तीय समाधानों में आर्द्रभूमियों को शामिल करना और प्राथमिकता देना: जैसे- ऋण उपकरणों (जैसे- ग्रीन बॉण्ड, ब्लू बॉण्ड आदि) की तरह परिणाम-आधारित वित्त-पोषण साधन आदि अपनाने चाहिए।

इस कदम का उद्देश्य जिले के लोकप्रिय हिल स्टेशंस को अनियंत्रित पर्यटन, बढ़ते वाहन यातायात और जनसंख्या दबाव जैसे कारणों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए दीर्घकालिक रणनीति बनाना है।

- इससे पहले, सितंबर 2024 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि नैनीताल जिले को यात्री वहन क्षमता और पर्यावरणीय संवेदनशीलता के आधार पर वर्गीकृत किया जाए।

वहन क्षमता (Carrying Capacity) क्या होती है?

- यह किसी क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर एक निश्चित जनसंख्या की ही आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता होती है।

- यह जैविक (जैसे वनस्पति, हाइड्रोलॉजी) और अजैविक (जैसे भू-भाग, जलवायु) दोनों कारकों पर निर्भर करती है।

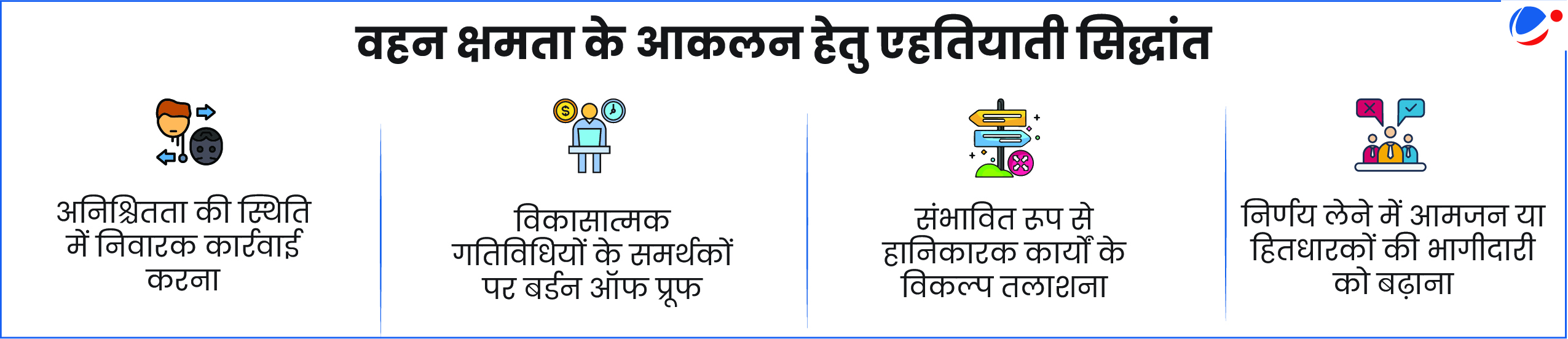

- किसी क्षेत्र की वहन क्षमता का आकलन करने के लिए दो प्रमुख एप्रोच:

- ग्रहीय सीमा एप्रोच: इसे जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक तापमान में वृद्धि, भूमि क्षरण, प्रदूषण, जल संकट जैसे पर्यावरणीय संकटों के संदर्भ में लागू किया जाता है।

- बायोकैपेसिटी ओवरशूट एप्रोच:यह संधारणीयता संबंधी मापदंड है। यह बताता है कि मनुष्य पृथ्वी की प्राकृतिक प्रणालियों पर किस तरह से दबाव डाल रहे हैं। हर साल कुछ महीनों के भीतर ही हम प्राकृतिक प्रणालियों की कुल वार्षिक उत्पादकता का उपभोग कर लेते हैं। उदाहरण के लिए अर्थ ओवरशूट डे।

- सतत विकास की योजना में वहन क्षमता का महत्त्व: वहन क्षमता संबंधी आकलन एहतियाती सिद्धांतों (इन्फोग्राफिक देखें) पर आधारित होता है। यह सिद्धांत 'विकासात्मक गवर्नेंस’ और 'विकासात्मक संधारणीयता' के बीच टकराव से व्यावहारिक रूप से निपटने का विकल्प प्रदान करता है।

वैज्ञानिक तथ्यों और सावधानी पूर्वक तैयार योजना पर आधारित प्रोएक्टिव विनियमन आर्थिक विकास और पर्यावरण की सीमाओं के बीच संतुलन बनाने में मदद कर सकते हैं। अगर इस सोच को संस्थागत रूप दिया जाए तो यह सतत पर्यटन को बढ़ावा देगा, बड़े नुकसान से बचाएगा और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के लिए एक बेहतर शासन मॉडल बन सकता है।

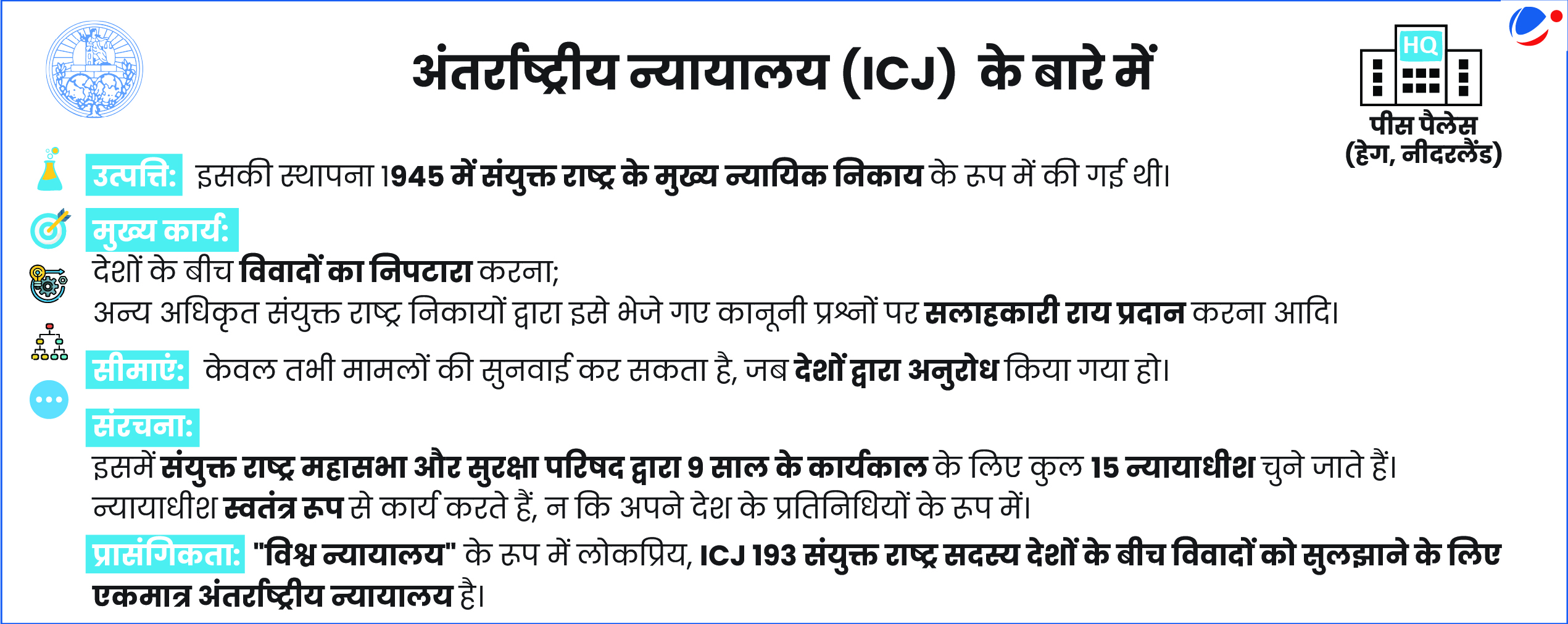

जलवायु कार्रवाई के प्रति वैश्विक जिम्मेदारियों से संबंधित इस मामले को 130 से अधिक देशों का समर्थन प्राप्त था। प्रशांत द्वीपीय राष्ट्र वानुअतु के नेतृत्व में दायर यह मामला विशेष रूप से सुभेद्य लघु द्वीपीय देशों (SIDs) की सुरक्षा से जुड़ा था।

- 2023 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक संकल्प स्वीकार किया था, जिसमें ICJ से निम्नलिखित मुद्दों पर एक सलाहकारी राय देने का अनुरोध किया गया था:

- पर्यावरण की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत राष्ट्रों के क्या दायित्व हैं?

- इन दायित्वों को पूरा करने में विफल रहने पर क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है?

ICJ के निर्णय के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- स्वच्छ, स्वस्थ और संधारणीय पर्यावरण एक मानवाधिकार है: सरकारें मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जैसी संधियों से बंधी हुई हैं तथा इन अधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें जलवायु परिवर्तन के समाधान हेतु कार्य करना चाहिए।

- उत्सर्जन को सीमित करने के लिए सरकारें बाध्य हैं: देशों को ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन से होने वाले नुकसान को रोकना चाहिए। साथ ही, वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 1.5°C तक सीमित करने के पेरिस समझौते के लक्ष्य को हासिल करना चाहिए।

- पूर्व-औद्योगिक काल से वैश्विक तापमान पहले ही 1.3°C तक बढ़ चुका है।

- गैर-अनुपालन के परिणाम: यदि सरकारें अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहती हैं, तो:

- उन्हें कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और उन्हें नुकसानदायक गतिविधियां बंद करनी पड़ सकती हैं, तथा

- इसकी पुनरावृत्ति न करने की गारंटी देने और मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर पूर्ण क्षतिपूर्ति प्रदान करने की भी आवश्यकता हो सकती है।

कुछ देशों, जैसे- संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस ने किसी भी न्यायिक निर्णय के जरिए अनिवार्य उत्सर्जन कटौती के प्रावधान का विरोध किया है। हालांकि, ICJ की राय उन पर कानूनी दबाव अवश्य डालती है।

उद्योगों और प्रतिष्ठानों में ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों के उपयोग में सहायता (ADEETIE) योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को ऊर्जा खपत में 30-50% की कमी लाने; पावर-टू-प्रोडक्ट अनुपात में सुधार लाने और हरित ऊर्जा गलियारों के निर्माण में सहायता कर सकती है।

- पावर-टू-प्रोडक्ट अनुपात ऊर्जा की उस मात्रा को दर्शाता है, जो किसी उत्पाद को बनाने के लिए आवश्यक होती है।

ADEETIE योजना के बारे में

- मंत्रालय: विद्युत मंत्रालय

- पात्र उद्यम: उद्यम ID वाले MSMEs.

- उद्यमों को अपनाई गई प्रौद्योगिकी से 10% ऊर्जा बचत प्रदर्शित करनी होगी।

- कार्यान्वयन: ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE)।

- योजना अवधि: 3 वर्ष (वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2027-28 तक)।

- बजटीय परिव्यय: 1,000 करोड़ रुपये।

- लक्षित क्षेत्रक: इसमें पीतल, ईंट, चीनी मिट्टी, रसायन, मात्स्यिकी, खाद्य प्रसंस्करण जैसे 14 ऊर्जा-गहन क्षेत्रकों को शामिल किया गया है।

- लागू करने की प्रक्रिया: चरणबद्ध कार्यान्वयन, पहले चरण में 60 औद्योगिक क्लस्टर और दूसरे चरण में 100 अतिरिक्त क्लस्टर कवर किए जाएंगे।

- योजना के घटक:

- ब्याज अनुदान: ऋण पर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए 5% तथा मध्यम उद्यमों के लिए 3% ब्याज अनुदान।

- परियोजना सुव्यवस्थित कार्यान्वयन: इसमें निवेश ग्रेड एनर्जी ऑडिट और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) आदि की तैयारी के लिए सहायता करना शामिल है।

- प्रदान की जाने वाली सहायता: इसमें तकनीकी सहायता, वित्तीय प्रोत्साहन, निवेश ग्रेड एनर्जी ऑडिट आयोजित करने में सहायता आदि शामिल है।

बाढ़ की व्यापकता, आकार और तीव्रता में बदलाव हो रहा है

- यह जानकारी IIT दिल्ली और रुड़की द्वारा किए गए अध्ययन में सामने आई है। इसके तहत देश भर में स्थित 170 से अधिक निगरानी स्टेशनों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर पाया गया है कि पिछले 40 वर्षों (1970-2010) में भारत में नदिय बाढ़ की स्थिति में बदलाव आया है।

इस अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- बाढ़ की तीव्रता में गिरावट: लगभग 74% निगरानी स्टेशनों से बाढ़ की तीव्रता में कमी के रुझान प्राप्त हुए हैं, जबकि 26% से वृद्धि के रुझान प्राप्त हुए हैं। बड़े जलग्रहण क्षेत्रों में बाढ़ की तीव्रता में कमी देखी गई है।

- क्षेत्र विशेष रुझान:-

- पश्चिमी एवं मध्य गंगा बेसिन: मानसून के दौरान बाढ़ में प्रति दशक 17% की गिरावट देखने को मिली है। ऐसा वर्षा और मिट्टी की नमी में कमी के कारण हुआ है।

- नर्मदा बेसिन: बाढ़ की व्यापकता में लगातार गिरावट हुई है। ऐसा मुख्यतः बांध निर्माण के कारण हुआ है।

- मराठवाड़ा क्षेत्र: मानसून के दौरान नदी के जल प्रवाह में 8% और मानसून-पूर्व मौसम के दौरान 31% की कमी हुई है।

- क्षेत्र विशेष रुझान:-

- मानसून-पूर्व बाढ़ की तीव्रता में वृद्धि: मालाबार तट (केरल व तमिलनाडु) क्षेत्र में मानसून-पूर्व बाढ़ की तीव्रता में प्रति दशक 8% की वृद्धि देखने को मिली है। ऐसा मानसून-पूर्व वर्षा में वृद्धि के कारण हुआ है। इससे चलियार, पेरियार, भरतपुझा आदि नदियां प्रभावित होती हैं।

बाढ़ आने के समय में बदलाव: इसमें ऊपरी गंगा क्षेत्र में बाढ़ आने में देरी, मध्य भारत में बाढ़ का समय से पहले आना और दक्षिण भारत में आमतौर पर बाद में बाढ़ आने जैसी घटनाएं देखने को मिली हैं।

C-FLOOD राष्ट्रीय और क्षेत्रीय एजेंसियों से बाढ़ मॉडलिंग आउटपुट को समेकित करने वाली एक एकीकृत प्रणाली के रूप में कार्य करेगा। यह आपदा प्रबंधन अधिकारियों के लिए एक व्यापक निर्णय-समर्थन उपकरण प्रदान करेगा।

- भारत के कुल 329 मिलियन हेक्टेयर (mha) क्षेत्र में से लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर (कुल क्षेत्रफल का लगभग 12% हिस्सा), बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है।

C-FLOOD के बारे में

- यह एक वेब-आधारित प्लेटफ़ॉर्म है, जो बाढ़ के मानचित्रों और जल स्तर की भविष्यवाणियों के रूप में गांव स्तर तक दो दिन पहले बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करेगा।

- यह बाढ़ परिदृश्यों का अनुकरण करने के लिए उन्नत 2-डी हाइड्रोडायनेमिक मॉडलिंग का उपयोग करता है।

- यह बाढ़ जलप्लावन के नक्शे और जल स्तर की भविष्यवाणियां प्रदान करेगा, ताकि आपदा-पूर्व तैयारी की जा सके।

- इसे निम्नलिखित संस्थाओं ने मिलकर विकसित किया है:

- सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC), पुणे;

- केंद्रीय जल आयोग (CWC) (जो देश में बाढ़ पूर्वानुमान और समय रहते चेतावनी देने वाला नोडल संगठन है); तथा

- जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग।

- राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (NRSC) ने भी इसके विकास में सहयोग किया है।

- कार्यान्वयन: इस परियोजना का राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM) के तहत कार्यान्वयन किया जा रहा है।

- NSM की शुरुआत 2015 में हुई थी, जिसका उद्देश्य भारत को सुपरकंप्यूटिंग क्षमताओं में सशक्त बनाना है।

- NSM को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा मिलकर संचालित किया जा रहा है।

- वर्तमान कवरेज: फिलहाल यह प्रणाली महानदी, गोदावरी और तापी नदी घाटियों को कवर करेगी।

- भविष्य में सभी नदी घाटियों को इसमें शामिल किया जाएगा।

पूर्वानुमानों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन आपातकालीन प्रतिक्रिया पोर्टल (NDEM) से जोड़ा जाएगा।

Article Sources

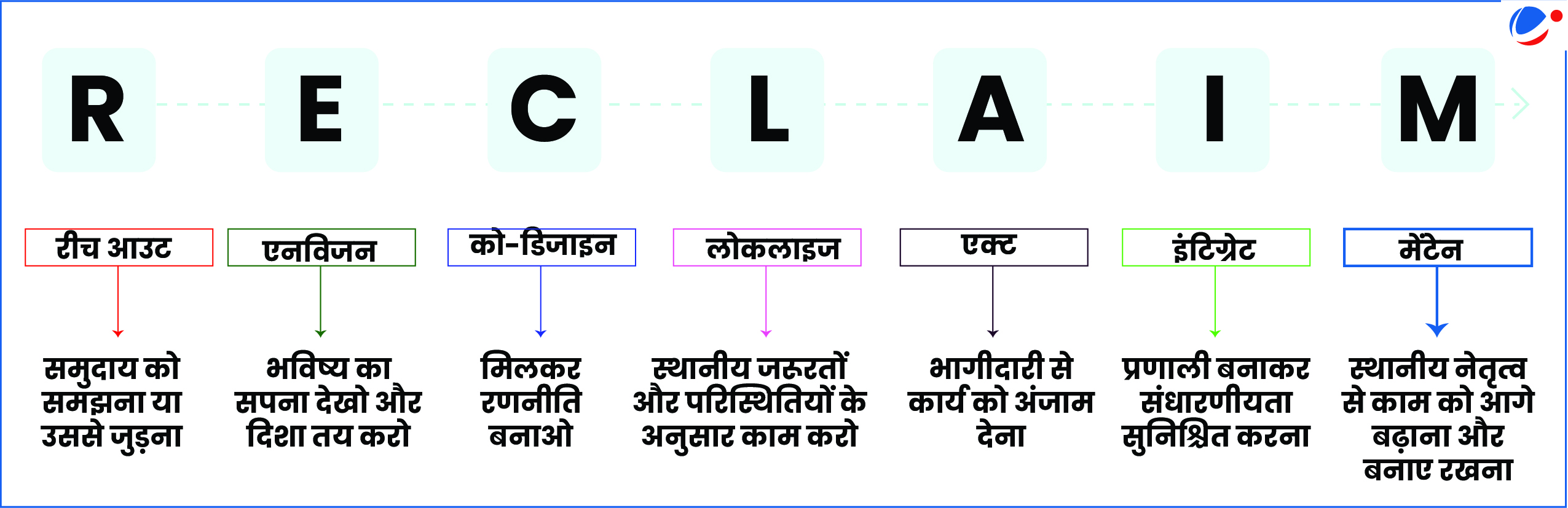

1 sourceकोयला मंत्रालय ने रिक्लेम फ्रेमवर्क ( RECLAIM Framework) लॉन्च किया है। यह खदान बंद करने और उसके पुनः उपयोग के लिए सामुदायिक सहभागिता एवं विकास पर आधारित एक फ्रेमवर्क है।

रिक्लेम फ्रेमवर्क

- विकास: इसे कोयला मंत्रालय के अंतर्गत कोयला नियंत्रक संगठन और हार्टफुलनेस संस्थान के सहयोग से विकसित किया गया है।

- उद्देश्य: खदान बंद होने और बंद होने के बाद के चरणों के दौरान समावेशी सामुदायिक सहभागिता और विकास के लिए एक सुनियोजित मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करना।

Article Sources

1 sourceभारत जल्द ही अपने पहले वेदर डेरिवेटिव्स शुरू करने जा रहा है। इसके तहत नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड (NCDEX) और भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) मिलकर वर्षा से जुड़े जोखिमों पर आधारित डेरिवेटिव उत्पाद विकसित कर रहे हैं।

- ये वित्तीय साधन किसानों और संबद्ध क्षेत्रकों को अनियमित वर्षा, हीटवेव्स और मौसम में असामयिक बदलाव जैसे खतरों से होने वाले वित्तीय नुकसान से निपटने में मदद करेंगे।

- इसमें IMD का ऐतिहासिक और रीयल-टाइम मौसम डेटा इस्तेमाल किया जाएगा। इन डेटा-सेट्स के आधार पर ये डेरिवेटिव्स स्थान-विशिष्ट, मौसम आधारित अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) प्रदान करेंगे। ये सांख्यिकीय रूप से सत्यापित डेटा सेट्स पर आधारित होंगे।

वेदर डेरिवेटिव्स क्या हैं?

- सामान्य डेरिवेटिव्स वित्तीय संपत्तियों (इंडेक्स या शेयर) पर आधारित होते हैं, वहीं वेदर डेरिवेटिव्स में वर्षा, तापमान जैसे मौसम संबंधी मापदंडों को अंडरलाइंग एसेट्स के रूप में उपयोग किया जाता है। ये मापदंड पूर्व निर्धारित मौसम सूचकांक से जुड़े होते है।

- चूंकि वेदर डेरिवेटिव्स का कोई अंतर्निहित मूल्य नहीं होता, इसलिए इन्हें अपूर्ण बाज़ार का हिस्सा माना जाता है।

विश्व स्तर पर, ऐसे उत्पादों में ओवर-द-काउंटर ट्रेडिंग 1990 के दशक में शुरू हुई थी। भारत अब इस क्षेत्र में अपना पहला बड़ा कदम उठा रहा है।

निर्जन करियाचल्ली द्वीप पिछले कुछ दशकों में तीव्र अपरदन और बढ़ते समुद्री जल स्तर के कारण काफी हद तक डूब गया है।

करियाचल्ली द्वीप के बारे में:

- स्थान: यह तमिलनाडु में रामेश्वरम और तूतूकुड़ी के बीच मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में स्थित है।

- इसके संरक्षण के लिए तमिलनाडु सस्टेनेबली हार्नेसिंग ओशन रिसोर्सेज (TNSHORE) परियोजना चलाई जा रही है। इसके तहत इस द्वीप के आसपास कृत्रिम संरचनाओं के माध्यम से प्राकृतिक चट्टानों (reefs) को फिर से बहाल करने, समुद्री घास के बेड लगाने और समुद्री जीवन को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट (WiFEX) ने उत्तर भारत के घने शीतकालीन कोहरे और उसके प्रभाव पर 10 वर्षों का विशेष अनुसंधान पूरा कर लिया है।

विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट (WiFEX) के बारे में

- यह विश्व के उन कुछ दीर्घकालिक ओपन-फ़ील्ड एक्सपेरिमेंट्स में शामिल है जो विशेष रूप से कोहरे पर किए गए हैं।

- संस्थान: यह शोध भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के नेतृत्व में किया गया।

- यह संस्थान भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के तहत कार्य करता है।

- उद्देश्य: बेहतर नाउ-कास्टिंग क्षमता विकसित करना तथा शीतकालीन कोहरे का पूर्वानुमान लगाना।

- नाउ-कास्टिंग के तहत अगले 6 घंटे का मौसम का पूर्वानुमान जारी किया जाता है।

Article Sources

1 sourceलक्षद्वीप प्रशासन रक्षा उद्देश्यों के लिए बिट्रा द्वीप के अधिग्रहण पर विचार कर रहा है।

बिट्रा द्वीप के बारे में

- यह लक्षद्वीप का मानव बसावट वाला सबसे छोटा द्वीप है। इस द्वीप का क्षेत्रफल 0.105 वर्ग किलोमीटर है।

- अवस्थिति: अरब सागर में अगत्ती द्वीप के पास।

- जलवायु: कोपेन की जलवायु वर्गीकरण प्रणाली के तहत 'Aw' अर्थात उष्णकटिबंधीय सवाना के रूप में वर्गीकृत।

- प्रतिवर्ष औसतन 1600 मिलीमीटर वर्षा होती है।

हाल में, जापान के दक्षिणी भाग में स्थित टोकारा द्वीपसमूह में 1,000 से अधिक भूकंप दर्ज किए गए।

- जापान दुनिया के सबसे अधिक भूकंपीय रूप से सक्रिय देशों में से एक है। यह प्रशांत महासागर के "रिंग ऑफ फायर" के पश्चिमी किनारे पर चार प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटों के मिलन बिंदु पर स्थित है।

टोकारा द्वीप के बारे में

- यह जापान का एक द्वीपसमूह है, जो क्यूशू के दक्षिण और अमामी द्वीपों के उत्तर में स्थित है।

- जापान का सबसे लंबा गांव ‘तोशिमा’ इसी द्वीप पर स्थित है।

वन सलाहकार समिति ने चिनाब नदी पर सावलकोट जलविद्युत परियोजना के निर्माण के लिए वन भूमि के उपयोग को 'सैद्धांतिक' मंजूरी दे दी है।

- सावलकोट जलविद्युत परियोजना उन छह रणनीतिक जलविद्युत परियोजनाओं में से एक है, जिनका उद्देश्य भारत द्वारा सिंधु नदी के जल का अधिकतम उपयोग करना है।

चिनाब नदी के बारे में

- इसका उद्गम स्त्रोत बारा लाचा के पास है।

- चंद्रा और भागा नामक दो जल धाराएं दर्रे के पार्श्व ढलान से निकलती हैं और मिलकर आगे चिनाब नदी के रूप में बहती हैं।

- चिनाब घाटी महान हिमालय और पीर पंजाल पर्वतमाला के मध्य मौजूद एक संरचनात्मक गर्त है।

- इसकी सहायक नदियों में मियार नाला, सोहल, थिरोट, भूत नाला, मारुसुदर और लिद्रारी शामिल हैं।

- वैदिक काल में इसे चंद्रभागा, अश्किनी या इस्कमती के नाम से भी जाना जाता था।