सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विश्व बैंक की रिपोर्ट "टुवर्ड्स रेसिलिएंट एंड प्रॉपरस सिटीज़ इन इंडिया" (Towards Resilient and Prosperous cities in India) में बताया गया है कि भारत के शहर तेज़ी से हो रहे शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के कारण बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

अन्य संबंधित तथ्य:

- भारत तेज़ी से शहरीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। 2020 में शहरी आबादी 48 करोड़ थी, जो 2050 तक लगभग दोगुनी होकर 95.1 करोड़ और 2070 तक 110 करोड़ तक पहुँच सकती है।

- इस व्यापक जनसांख्यिकीय बदलाव के कारण 2030 तक भारत में लगभग 70% से ज़्यादा नई नौकरियां शहरों में ही पैदा हो सकती हैं।

अर्बन रेसिलिएंस क्या है?

- अर्बन रेसिलिएंस उस क्षमता को कहते हैं, जिसके तहत कोई शहरी प्रणाली:

- किसी आपदा या संकट के समय अपनी ज़रूरी कार्यप्रणालियों को बनाए रख सके या जल्दी से सामान्य रूप में वापस आ सके,

- परिस्थितियों में बदलाव के साथ खुद का अनुकूलन कर सके,

- और उन व्यवस्थाओं को जल्दी से बदल सके जो भविष्य में इसकी अनुकूलन क्षमता को सीमित करती हैं।

संवेदनशील भारतीय शहरों के संबंध में रिपोर्ट में उजागर किए गए मुख्य बिंदु:

- शहरी बाढ़ (Urban Flooding): प्लुवियल (वर्षा जनित बाढ़) का जोखिम तेज़ी से बढ़ रहा है। 2070 तक यह 3.6 से 7 गुना तक बढ़ सकता है।

- वर्तमान में, इससे हर साल लगभग 4 अरब डॉलर का नुकसान होता है, जो 2030 तक 5 अरब डॉलर तक पहुँच सकता है।

- तटीय बाढ़ (Coastal Flooding):

भारत की लगभग 40% आबादी तट से 100 किमी के दायरे में रहती है।- तटीय शहरी इलाकों में बाढ़ से होने वाले नुकसान की लागत 2010 में 2.4 अरब डॉलर थी, जो 2030 तक 21 अरब डॉलर और 2050 तक 75 अरब डॉलर हो सकती है।

- बढ़ता शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव (Urban Heat Island: UHI): बड़े शहरों में रात का तापमान आसपास के ग्रामीण इलाकों से 3°C से 4°C ज़्यादा रहता है। इससे शहरी क्षेत्रों में तापमान जनित समस्याओं में वृद्धि होती है।

- इससे काम करने की क्षमता घटती है और आर्थिक नुकसान होता है। जैसे, चेन्नई को 2050 तक अपने GDP के 3.2% का नुकसान हो सकता है।

- अवसंरचना संबंधी क्रमिक विफलता: शहरी व्यवस्था की प्रणालियां आपस में जुड़ी होती हैं। जैसे, अगर बाढ़ आती है तो सड़कों पर आवागमन बाधित हो जाता है, बिजली चली जाती है और आर्थिक गतिविधियाँ रुक जाती हैं। इससे पूरा शहर ठप हो सकता है।

- शहरों में बढ़ती कंक्रीट की अवसंरचना: इससे शहरी बाढ़, शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव आदि उत्पन्न होते हैं, जिससे जलवायु संबंधी चरम घटनाएं एवं जोखिम संबंधी कारक और गंभीर हो जाते हैं।

शहरों की आपदा-रोधी क्षमता सुनिश्चित करने के समक्ष चुनौतियाँ:

- गवर्नेंस में समन्वय का अभाव: शहरों के विकास, आपदा प्रबंधन और जलवायु संबंधी कार्रवाई का दायित्व अलग-अलग विभागों एवं स्तरों पर बंटा हुआ होता है, जिससे समन्वय के साथ कार्रवाई करना कठिन हो जाता है।

- मास्टर प्लान और तकनीकी क्षमता की कमी: भारत के आधे से ज्यादा (लगभग 52%) शहरों और कस्बों के पास स्वीकृत मास्टर प्लान नहीं है। साथ ही, शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies: ULBs) में योजना बनाने वाले दक्ष कर्मियों की भी भारी कमी है।

- नगर निगम वित्त की कमी: शहरों का स्वयं का राजस्व सृजन बहुत कम (GDP का लगभग 1%) है और यह अक्सर परिचालन लागत को कवर करने के लिए अपर्याप्त होता है।

- जर्जर अवसंरचना: जैसे, अपर्याप्त सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम भारी वर्षा का सामना करने में असमर्थ हैं।

- निजी क्षेत्रक की सीमित भागीदारी: शहरी अवसंरचना में निजी क्षेत्रक का योगदान केवल 5% है, जबकि उनके पास परियोजना संबंधी नियोजन और दक्षता काफी अधिक है।

- अन्य समस्याएं: इसमें स्वास्थ्य देखभाल संबंधी अवसंरचना की कमी, विभागों (जैसे, पानी, परिवहन, ऊर्जा विभाग) का तालमेल के बिना काम करना और निजी निवेश में ठहराव की स्थिति आदि शामिल है।

रिपोर्ट में की गई सिफारिशें:

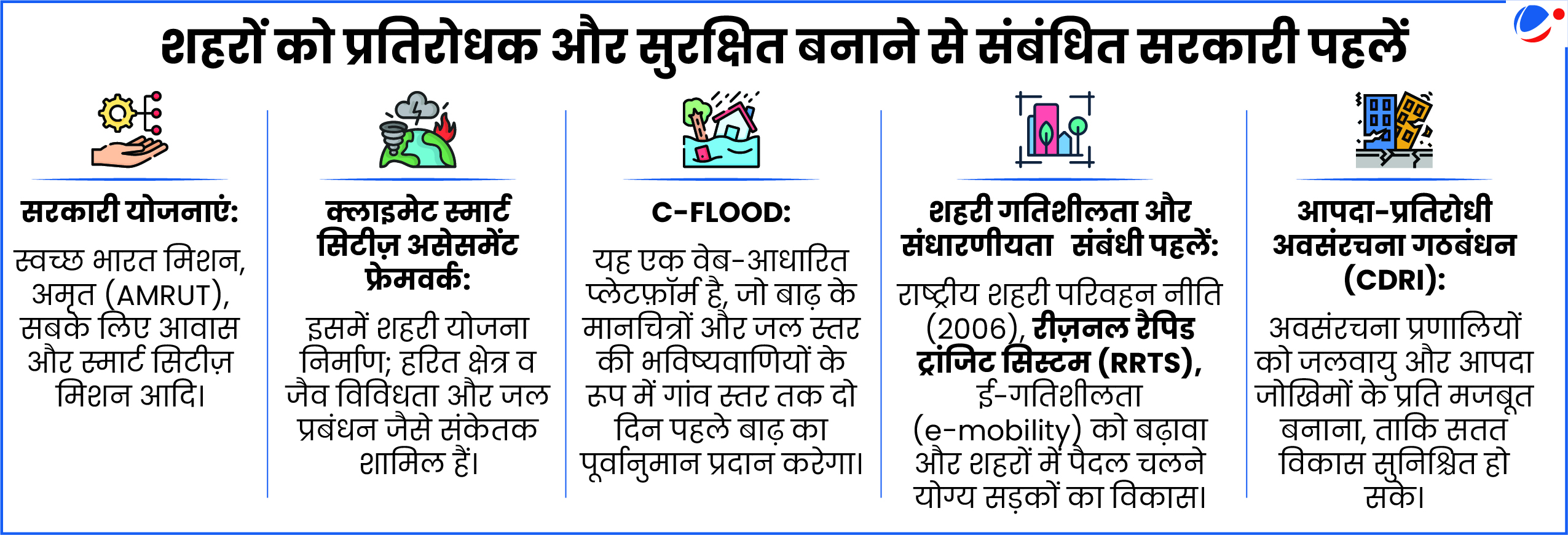

- बाढ़ और अत्यधिक गर्मी से बचाव हेतु प्रोग्राम: संधारणीय शहरी विकास के लिए शहर के हर स्तर पर व्यापक जलवायु कार्रवाई योजनाएँ बनानी चाहिए।

- 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के प्रावधानों का विस्तार: शहरी नियोजन संबंधी कार्य को राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित शहरी स्थानीय सरकारों को स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए, ताकि वित्त पोषण और रणनीति विकसित किए जा सकें।

- नगरपालिका सेवाओं की लागत वसूली और वित्तीय स्थिरता में सुधार: नगरपालिका द्वारा प्रदान की जाने वाली पानी, सड़क, स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन जैसी सेवाओं के बदले शुल्क वसूली में सुधार एवं राजस्व अर्जन को बेहतर किया जाना चाहिए।

- 2050 तक भारतीय शहरों को जलवायु परिवर्तन रोधी अवसंरचना और सेवाओं के लिए लगभग 2.4 ट्रिलियन डॉलर निवेश की आवश्यकता होगी।

- शहरी शासन व्यवस्था को नए सिरे से गठित करना: विभिन्न प्राधिकरणों के बीच जिम्मेदारियों का स्पष्ट विभाजन और सेवाओं के वितरण में तकनीक का व्यापक उपयोग किया जाना चाहिए।

- वैश्विक प्रतिबद्धताओं को पूरा करना: जैसे, SDG (Sustainable Development Goals) लक्ष्य 11 (शहरों को समावेशी, सुरक्षित, रेजिलिएंट और संधारणीय बनाना) और हैबिटैट III (2016) में अपनाई गई नई शहरी नीति।

- समावेशी विकास: इसके तहत टियर 2 और टियर 3 शहरों का विकास, उपग्रहीय नगरों का निर्माण, सर्कुलर इकोनॉमी पर ध्यान और मिश्रित तथा ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) को अपनाया जाना चाहिए।

निष्कर्ष:

आइए शहरीकरण को अवसर के रूप में देखें। अब वह समय नहीं रहा जब इसे चुनौती या बाधा माना जाता था। शहर केवल के विकास केंद्र नहीं हैं, बल्कि हमारे शहर गरीबी कम करने की क्षमता और ताकत रखते हैं। – प्रधान मंत्री मोदी