हाल ही में केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्री ने ‘सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक 2.0 (NSCSTI 2.0)’ फ्रेमवर्क जारी किया।

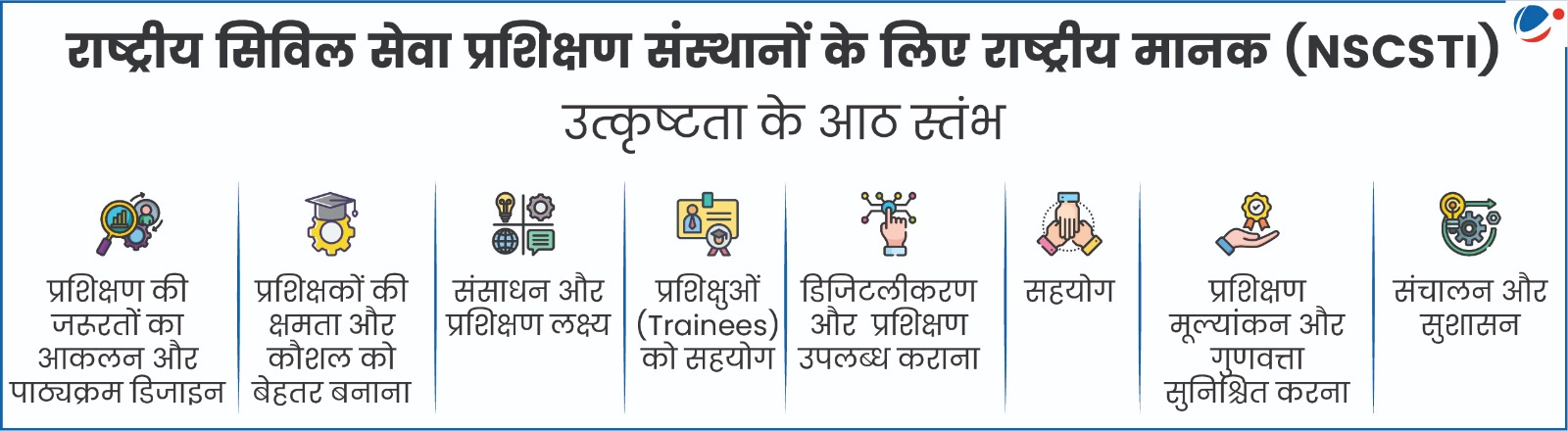

सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानकों के बारे में

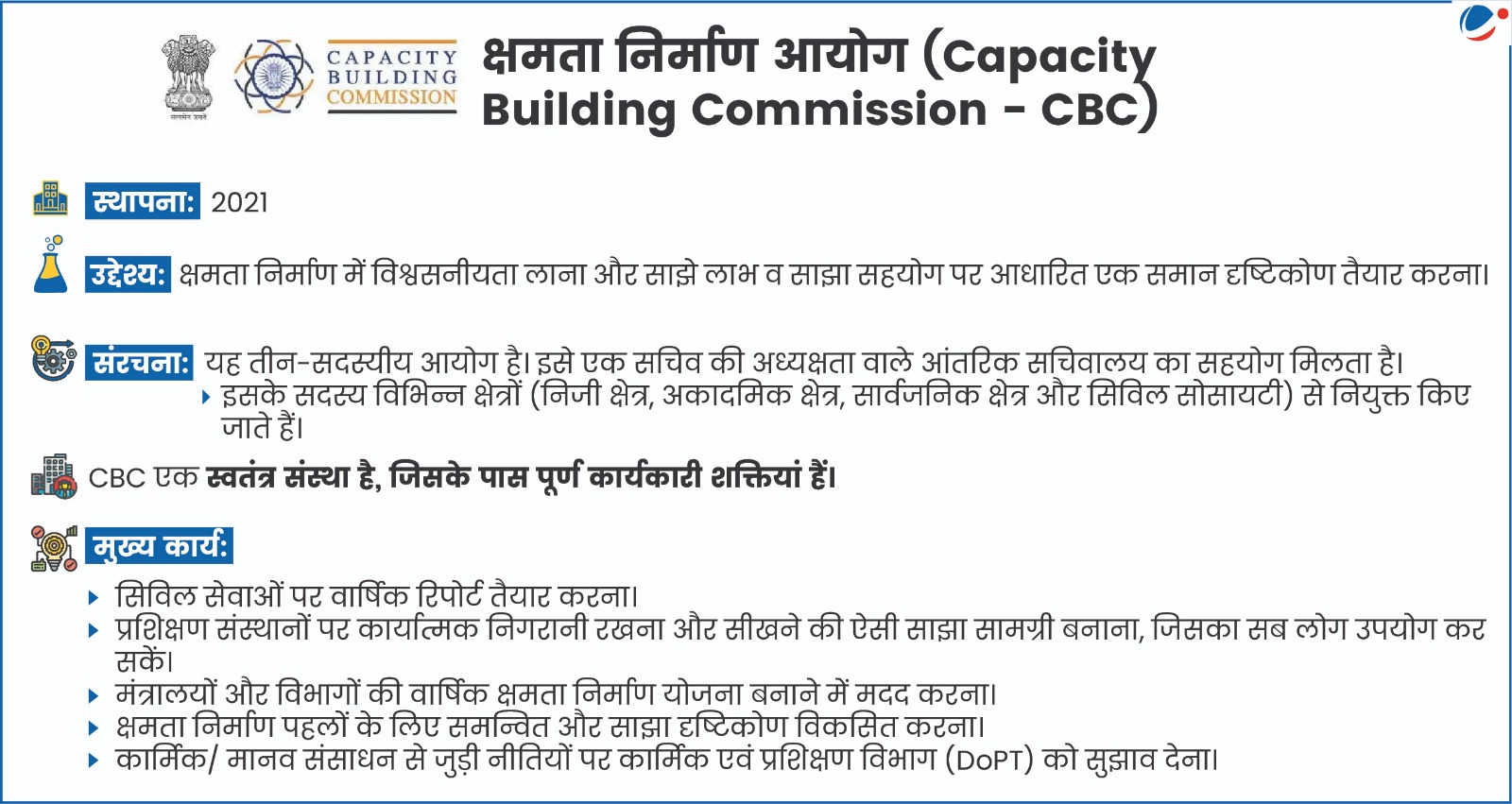

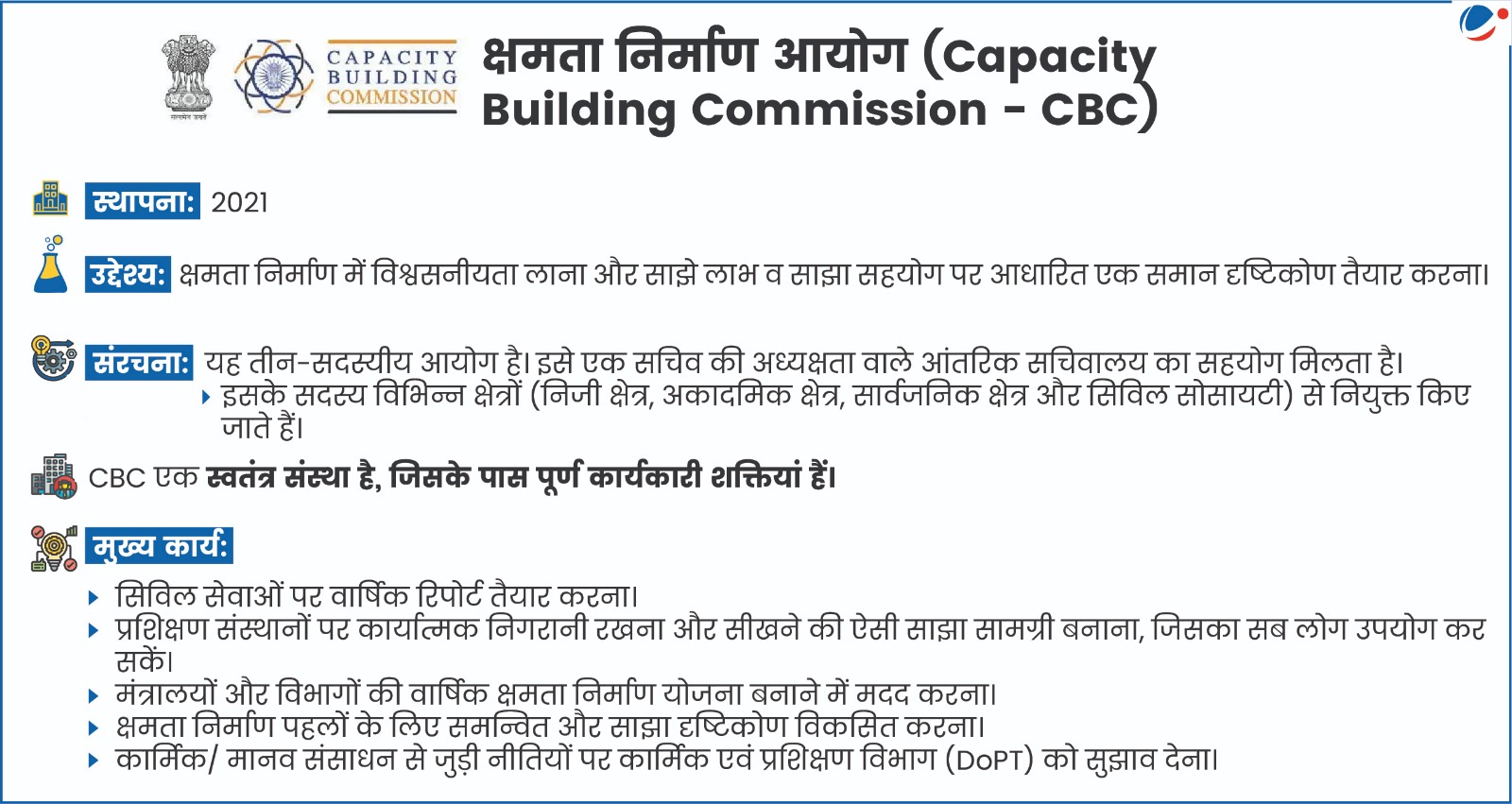

- ये मानक मिशन कर्मयोगी के तहत क्षमता निर्माण आयोग (CBC) द्वारा विकसित किए गए हैं।

- मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य एक सक्षम और भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा का निर्माण करना है, जो प्रभावी लोक सेवा प्रदान करने तथा 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में काम करे।

- NSCSTI के प्राथमिक उद्देश्य हैं:

- केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के भीतर क्षमताओं का एक आधारभूत स्तर स्थापित करना;

- इन संस्थानों के प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए एक संरचित उपकरण प्रदान करना; तथा

- सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए स्पष्ट प्रक्रियाएं निर्धारित करके क्षमता निर्माण को मानकीकृत करना।

- NSCSTI 2.0 फ्रेमवर्क कुछ नई विशेषताओं को पेश करता है:

- हाइब्रिड और AI -संचालित शिक्षण मॉडल्स;

- यह सभी स्तरों के सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उपयुक्त एक समावेशी डिजाइन को अपनाता है; तथा

- यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों के बीच की बाधाओं को हटाकर सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने को बढ़ावा देता है।

Article Sources

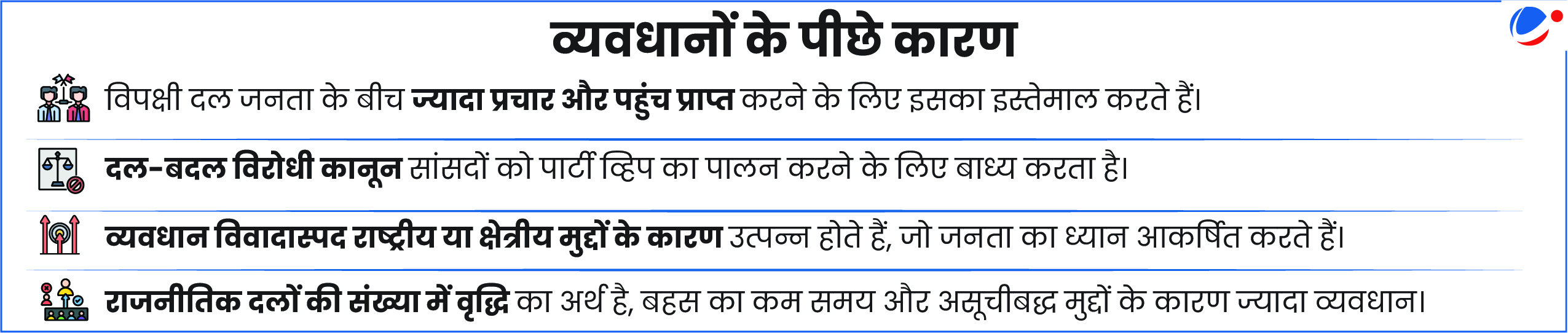

1 source17वीं लोक सभा के सत्र में, लोक सभा ने अपने निर्धारित समय का 88% कार्य किया, जबकि राज्य सभा ने अपने निर्धारित समय का 73% कार्य किया।

- 1950 के दशक में भारतीय संसद की बैठक प्रतिवर्ष 120-140 दिनों के लिए होती थी, जबकि अब यह घटकर 60 से 70 दिन रह गई है।

संसदीय व्यवधान से उत्पन्न समस्याएं

- लोकतांत्रिक जवाबदेही का कमजोर होना: संसदीय बहसों से निर्वाचित नेता सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन व्यवधान इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करते हैं।

- मौद्रिक लागत: संसद चलाने की लागत लगभग 2.5 लाख रुपये प्रति मिनट है।

- संसद में जनता के विश्वास में कमी: बार-बार व्यवधान के कारण सांसदों का ध्यान महत्वपूर्ण मुद्दों को सुलझाने से हटकर कार्यवाही को रोकने पर केंद्रित हो जाता है।

संसद में व्यवधान को दूर करने के लिए अपनाए जा सकने वाले उपाय

- विपक्ष के लिए समर्पित समय सुनिश्चित करना: उदाहरण के लिए- ब्रिटिश संसद विपक्ष द्वारा एजेंडा तय करने के लिए प्रत्येक वर्ष 20 दिन का समय निर्धारित करती है।

- नैतिक समितियों को मजबूत करना: इससे व्यवधानों की निगरानी करने और रिपोर्ट करने तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है।

- वार्षिक संसदीय कैलेंडर: सीमित लचीलेपन के लिए बैठकों का कैलेंडर प्रत्येक वर्ष के आरंभ में घोषित किया जाना चाहिए।

विभिन्न दलों के संसद सदस्यों ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव पेश किया।

- न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 218 के तहत कुल 145 लोक सभा सदस्यों ने एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं।

- इसके अलावा, न्यायमूर्ति वर्मा को न्यायाधीश के पद से हटाने के लिए राज्य सभा के 50 से अधिक सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रस्ताव राज्य सभा के सभापति को सौंप दिया गया है।

न्यायाधीशों को पद से हटाने से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 124(4): यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित है।

- हटाने के आधार: सिद्ध कदाचार और अक्षमता।

- अनुच्छेद 124(5): यह संसद को यह अधिकार देता है कि वह अनुच्छेद 124(4) के तहत किसी प्रस्ताव के प्रस्तुत किए जाने की तथा न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता की जांच और सिद्ध करने की प्रक्रिया का कानून के जरिए विनियमन कर सकेगी।

- यह प्रक्रिया न्यायाधीश जांच अधिनियम (1968) द्वारा विनियमित होती है। यह अधिनियम संसद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(5) के तहत बनाया है।

- अनुच्छेद 217(1)(b): यह हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने से संबंधित है।

- इसमें प्रावधान किया गया है कि किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा उसी रीति से उसके पद से हटाया जा सकता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 124 के खंड (4) में उपबंधित किया गया है।

- अनुच्छेद 218: यह अनुच्छेद 124 के खंड (4) और खंड (5) की प्रयोज्यता को हाई कोर्ट्स तक बढ़ाता है।

न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया के चरण

प्रारंभ |

|

समिति का गठन और जांच |

|

संसदीय अनुमोदन |

|

राष्ट्रपति का आदेश |

|

नोट- संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए ‘महाभियोग’ शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। | |

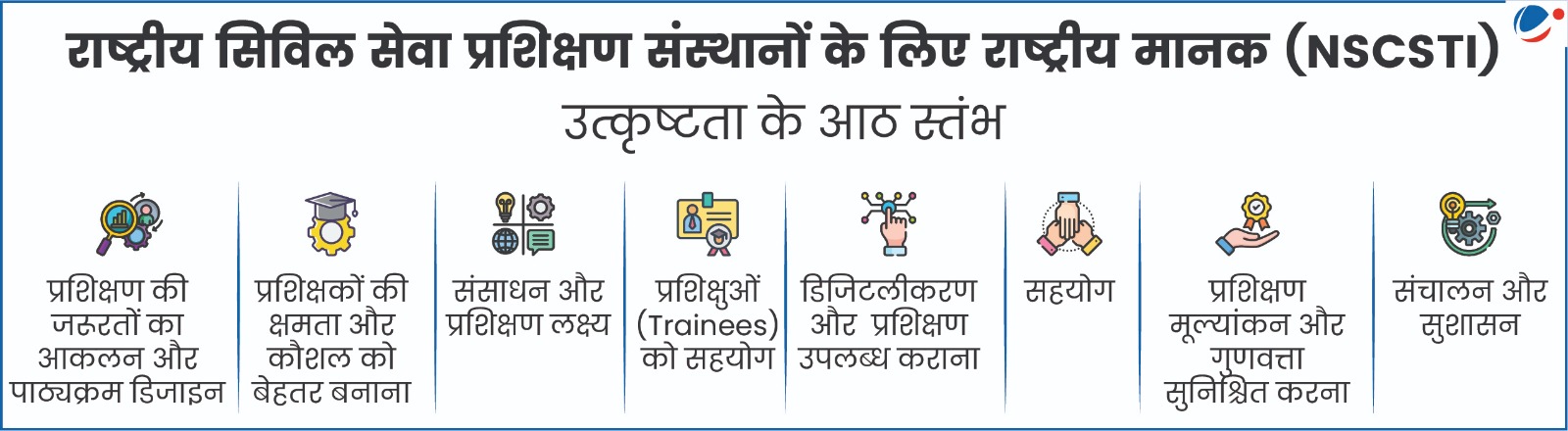

हाल ही में केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्री ने ‘सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक 2.0 (NSCSTI 2.0)’ फ्रेमवर्क जारी किया।

सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानकों के बारे में

- ये मानक मिशन कर्मयोगी के तहत क्षमता निर्माण आयोग (CBC) द्वारा विकसित किए गए हैं।

- मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य एक सक्षम और भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा का निर्माण करना है, जो प्रभावी लोक सेवा प्रदान करने तथा 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में काम करे।

- NSCSTI के प्राथमिक उद्देश्य हैं:

- केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के भीतर क्षमताओं का एक आधारभूत स्तर स्थापित करना;

- इन संस्थानों के प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए एक संरचित उपकरण प्रदान करना; तथा

- सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए स्पष्ट प्रक्रियाएं निर्धारित करके क्षमता निर्माण को मानकीकृत करना।

NSCSTI 2.0 फ्रेमवर्क कुछ नई विशेषताओं को पेश करता है:

- हाइब्रिड और AI -संचालित शिक्षण मॉडल्स;

- यह सभी स्तरों के सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उपयुक्त एक समावेशी डिजाइन को अपनाता है; तथा

- यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों के बीच की बाधाओं को हटाकर सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने को बढ़ावा देता है।

Article Sources

1 sourceहाल ही में, संसद ने ‘बिल ऑफ लैडिंग विधेयक 2025’ पारित किया।

बिल्स ऑफ लैडिंग बिल 2025 के बारे में

- इसका उद्देश्य शिपिंग डाक्यूमेंट्स के लिए कानूनी फ्रेमवर्क को अपडेट करना और सरल बनाना है।

- इसे इंडियन बिल्स ऑफ लैडिंग एक्ट, 1856 की जगह लाया गया है।

- बिल ऑफ लैडिंग एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो मालवाहक कंपनी (freight carrier) द्वारा भेजने वाले (shipper) को जारी किया जाता है।

- इसमें अग्रलिखित जानकारियाँ शामिल होती हैं: भेजी जाने वाली वस्तु का प्रकार, वस्तु की मात्रा, स्थिति, गंतव्य स्थान।