ट्विटर के सह-संस्थापक जैक डोर्सी ने ब्लूटूथ मैसेजिंग ऐप “बिटचैट” के बारे में जानकारी दी।

- बिटचैट एक नया पीयर-टू-पीयर मैसेजिंग ऐप है, जो बिना किसी केंद्रीकृत सर्वर या फोन नेटवर्क के संचार या कम्युनिकेशन को संभव बनाता है।

- बिटचैट संचार को संभव करने के लिए ब्लूटूथ लो एनर्जी मेश नेटवर्किंग का उपयोग करता है।

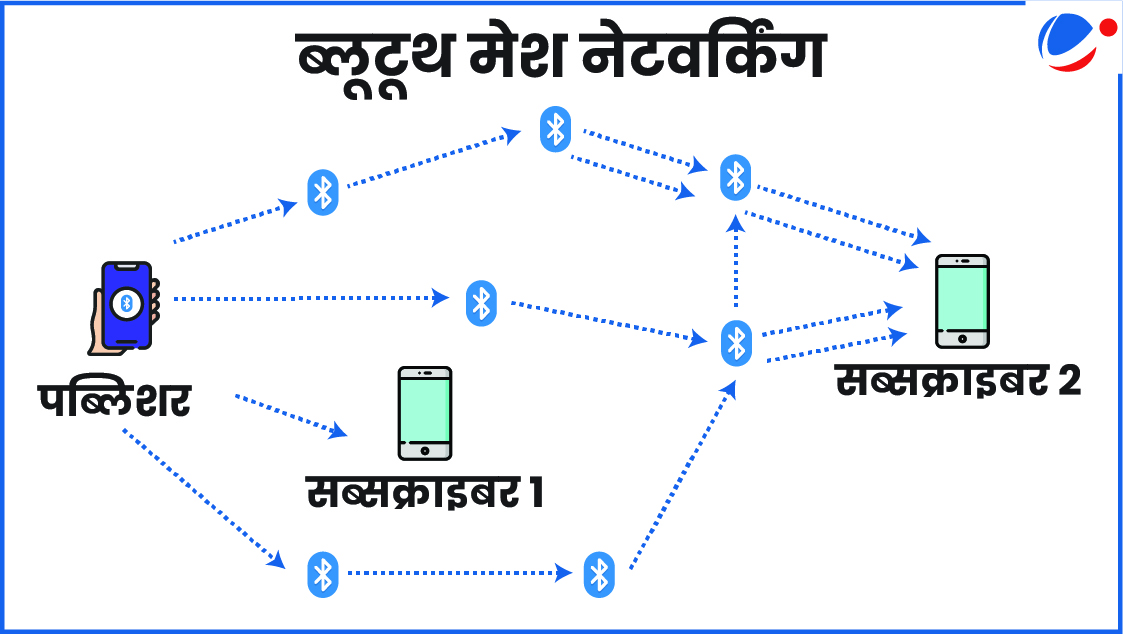

ब्लूटूथ मेश नेटवर्किंग क्या है?

- यह एक निर्धारित रेंज में मौजूद डिवाइसेस द्वारा निर्मित ब्लूटूथ क्लस्टर या मेश नेटवर्क्स पर काम करता है।

- मेश नेटवर्क को " मल्टी-हॉप नेटवर्क " के रूप में भी जाना जाता है। यह एक नेटवर्किंग टोपोलॉजी है।

- इसमें डेटा किसी भी डिवाइस से अन्य सभी डिवाइसेस तक जा सकता है। साथ ही, कई डिवाइसेस आपस में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं।

- यदि एक डिवाइस भी खराब हो जाए, तो भी नेटवर्क काम करता रहता है।

- मेसेज नोड्स द्वारा तब तक प्रसारित या ब्रॉडकास्ट और रिले किए जाते हैं, जब तक कि वे निर्धारित गंतव्य तक नहीं पहुंच जाते।

- जब कोई ब्लूटूथ डिवाइस मेश नेटवर्क से जुड़ता है, तो वह एक नोड बन जाता है।

ब्लूटूथ मेश नेटवर्किंग के संभावित लाभ

- केंद्रीय डेटाबेस की आवश्यकता नहीं: मेसेज पूरी तरह से उपयोगकर्ताओं के डिवाइसेस पर संग्रहित होते हैं और थोड़े समय के बाद डिलीट हो जाते हैं।

- यह डिजाइन उपयोगकर्ताओं की निजता को प्राथमिकता देने के लिए बनाया गया है।

- इसके अलावा, मेसेज एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होते हैं और नेटवर्क से बाहर नहीं जाते हैं।

- पंजीकरण की आवश्यकता नहीं: उपयोगकर्ताओं को अपने ईमेल या फोन नंबर के जरिए अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है, जिससे संचार या कम्युनिकेशन गोपनीय बना रहता है।

- अन्य: बिजली की कम खपत, आदि।

- मुख्य सीमाएं: इसमें उच्च विलंबता, जटिल नेटवर्क प्रबंधन, डेटा ट्रांसफर की निम्न दर, आदि शामिल है।

डिजिटल इंडिया फाउंडेशन (DIF) ने पाकिस्तान के AI टेक्नोलॉजी सेंटर (AITeC) के AIANET में शामिल होने के आवेदन पर आपत्ति जताई है।

- डिजिटल इंडिया फाउंडेशन, AIANET का संस्थापक सदस्य है।

- डिजिटल इंडिया फाउंडेशन (DIF) एक गैर-लाभकारी थिंक-टैंक है, जिसका उद्देश्य डिजिटल समावेशन और इसके अंगीकरण को बढ़ावा देना है। साथ ही, विकास प्रक्रिया के लिए इंटरनेट और संबंधित प्रौद्योगिकियों के उपयोग को प्रोत्साहित करना भी इसका एक उद्देश्य है।

AIANET के बारे में

- परिचय: यह एक अनौपचारिक और स्वैच्छिक नेटवर्क तथा कम्युनिटी है, जो अपने सदस्यों को विचारों का आदान-प्रदान करने तथा सूचना और विशेषज्ञता साझा करने का मंच प्रदान करता है।

- उद्देश्य: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीकों के विकास और उपयोग को तेज करना ताकि दीर्घकालिक सतत समृद्धि, सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

- सदस्य: इसमें 17 सदस्य हैं।

- प्रशासन: इसे AI अलायंस रूस द्वारा प्रशासित किया जाता है।

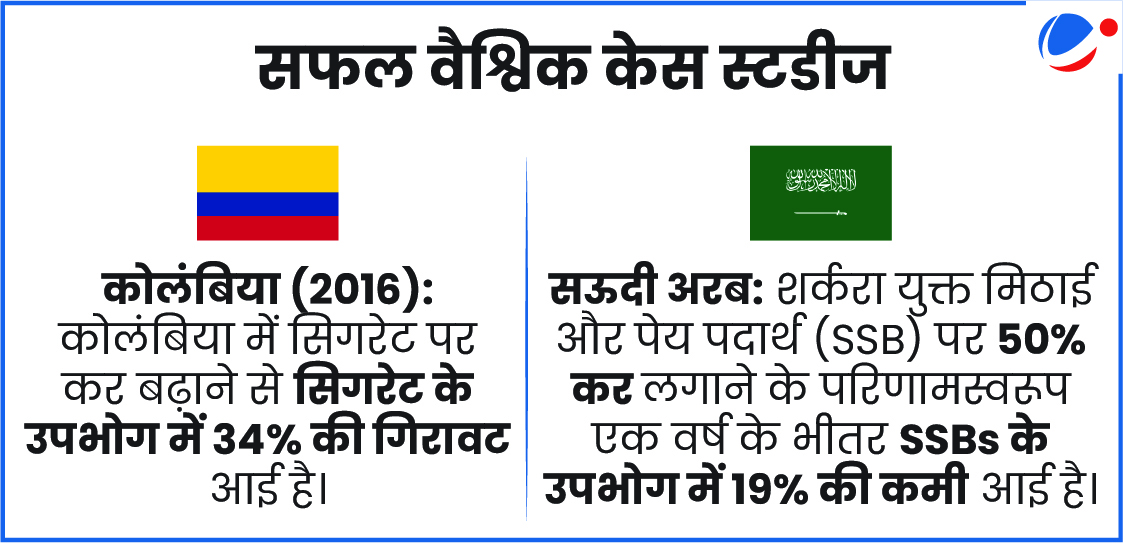

इस पहल का उद्देश्य 2035 तक स्वास्थ्य कर (Health Tax) के माध्यम से तम्बाकू, शराब और शर्करा युक्त पेय पदार्थों की कीमतों में कम-से-कम 50% की वृद्धि करना है।

- इस पहल के माध्यम से अगले दशक में वैश्विक स्तर पर 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त सार्वजनिक राजस्व जुटाया जा सकता है।

- यह पहल विकासात्मक साझेदारों, नागरिक समाज, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारों के गठबंधन के समन्वित प्रयासों के साथ एक सहयोगी गठबंधन के रूप में कार्य करेगी।

स्वास्थ्य कर क्या है?

- यह कर लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाले उत्पादों पर लगाया जाता है, जैसे तंबाकू, शराब आदि।

- WHO का मानना है कि मोटापे व अन्य संबंधित गैर-संचारी रोगों (NCDs) की समस्या से निपटने के लिए यह कर सबसे अधिक लागत प्रभावी साधन है।

स्वास्थ्य कर की आवश्यकता क्यों है?

- स्वास्थ्य प्रभाव: तम्बाकू, शराब और शर्करा युक्त पेय पदार्थों का सेवन NCDs महामारी को बढ़ावा देता है, जो वैश्विक स्तर पर होने वाली मौतों के 75% से अधिक के लिए जिम्मेदार है।

- आर्थिक प्रभाव: इन उत्पादों से समाज और अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होते हैं। जैसे- इसमें नकारात्मक बाह्य प्रभाव (दूसरों को स्वास्थ्य संबंधी नुकसान होना) और आंतरिक प्रभाव (स्वयं के इलाज के लिए लंबे समय तक भारी खर्च करना) शामिल है।

- इससे 2012 में वैश्विक अर्थव्यवस्था को 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ था।

- राजस्व सृजन: 50% कर से पांच वर्षों के भीतर वैश्विक स्तर पर 3.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर या प्रति वर्ष औसतन 740 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नया राजस्व जुटाया जा सकता है। यह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 0.75% के बराबर है।

- समानता को बढ़ावा: NCDs से गरीब और निम्न आय वर्ग अधिक प्रभावित होते हैं।

भारत में अस्वास्थ्यकर उत्पादों के उपभोग पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कदम

- भारत में एयरेटेड (वातित) पेय पदार्थों पर 28% GST और अतिरिक्त 12% क्षतिपूर्ति उपकर लगाया जाता है।

- भारत में उच्च वसा एवं शर्करा व नमक (HFSS) युक्त खाद्य पदार्थों पर 12% GST दर से कर लगाया जाता है।

- FSSAI ने खाद्य उत्पादों में ट्रांस फैटी एसिड (TFA) की मात्रा को खाद्य पदार्थ में तेलों और वसा की कुल मात्रा के 2% तक रखने का निर्देश दिया है।

WHO/ UNICEF के 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत में टीकाकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

- ये आंकड़ें विश्व में टीकाकरण से जुड़ी सबसे बड़ी और सबसे विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। साथ ही, 14 बीमारियों के खिलाफ टीकों के रुझानों को प्रदर्शित करते हैं।

मुख्य बिंदु

- वैश्विक स्तर पर: 2024 में विश्व के 89% शिशुओं को डिप्थीरिया, टिटनेस और पर्टुसिस (काली खांसी) (DTP) वाला टीका कम-से-कम एक बार दिया गया था।

- भारत: भारत ने 2024 में अपने जीरो-डोज बच्चों की संख्या 43% तक कम कर दी थी। भारत में जीरो-डोज वाले बच्चों की संख्या 2023 की 16 लाख से घटकर 2024 में 9 लाख तक रह गई थी।

- जीरो-डोज़ बच्चे वे होते हैं, जिन्हें एक भी टीका नहीं लगा होता है।

भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) के बारे में

- शुरुआत: इसे 1978 में विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। 1985 में इसका नाम बदलकर सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) कर दिया गया था।

- कवरेज: यह 12 बीमारियों के खिलाफ मुफ्त टीकाकरण प्रदान करता है –

- पूरे देश में 9 बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण किया जाता है। ये हैं- डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, खसरा, रूबेला, बचपन की टीबी, हेपेटाइटिस-बी और मेनिन्जाइटिस व निमोनिया।

- कुछ विशेष क्षेत्रों में 3 बीमारियों के लिए: रोटावायरस डायरिया, न्यूमोकोकल निमोनिया और जापानी इंसेफेलाइटिस।

- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत, UIP भारत के लोक स्वास्थ्य प्रयासों का एक मुख्य हिस्सा बन गया है।

- इसके तहत, किसी बच्चे को तब पूरी तरह टीकाकृत माना जाता है, जब उसे राष्ट्रीय समय-सारणी के अनुसार जीवन के पहले वर्ष में सभी टीके लग चुके हों।

- उपलब्धियां: पोलियो-मुक्त भारत (2014), नवजात शिशु टिटनेस का उन्मूलन (2015) आदि।

- मुख्य पहलें:

- गहन मिशन इंद्रधनुष 5.0 (IMI 5.0) अभियान – खसरा और रूबेला के टीकाकरण कवरेज में सुधार पर विशेष ध्यान;

- यू-विन (U-WIN) पोर्टल आदि।

Article Sources

1 sourceCSIR-इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी (IGIB) में राष्ट्रीय बायोबैंक का उद्घाटन किया गया।

- यह नई सुविधा भारत का अपना लोंगिट्युडिनल हेल्थ डेटाबेस बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

- लोंगिट्युडिनल हेल्थ डेटाबेस: इसका उद्देश्य व्यक्तियों या समूह की सेहत से जुड़ी जानकारी को लंबे समय तक बार-बार एकत्र करना और उनका रिकॉर्ड रखना है।

- इससे परिशुद्ध चिकित्सा और जैव-चिकित्सा (Biomedical) संबंधी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत की क्षमताओं में वृद्धि होगी।

राष्ट्रीय बायोबैंक के बारे में

- इसे फेनोम इंडिया परियोजना के अंतर्गत लॉन्च किया गया है।

- यह यूनाइटेड किंगडम बायोबैंक मॉडल पर आधारित है, लेकिन इसे भारतीय विविधता के अनुरूप डिजाइन किया गया है।

- उद्देश्य:

- बीमारियों का जल्दी पता लगाना,

- इलाज को अधिक सटीक बनाना, और

- मधुमेह, कैंसर, हृदय संबंधी बीमारियों एवं दुर्लभ आनुवंशिक विकारों जैसी जटिल बीमारियों के इलाज में मदद करना।

- यह हाई-रिज़ॉल्यूशन डेटा का निर्माण करेगा। इससे AI-संचालित डायग्नोस्टिक्स और जीन-गाइडेड चिकित्सा को मजबूती प्रदान करने में मदद मिल सकती है।

- कवरेज: यह 10,000 व्यक्तियों का व्यापक जीनोमिक, जीवनशैली युक्त और क्लिनिकल डेटा एकत्र करेगा।

फेनोम इंडिया परियोजना के बारे में

- इसे आधिकारिक तौर पर फेनोम इंडिया-CSIR हेल्थ कोहोर्ट नॉलेजबेस (PI-CheCK) कहा जाता है।

- इसे 2023 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) ने शुरू किया था।

- उद्देश्य: यह एक दीर्घकालिक, डेटा-समृद्ध अध्ययन है, जो कई वर्षों तक व्यक्तियों के स्वास्थ्य की स्थिति पर नज़र रखेगा।

फेनोम क्या है?

- फेनोम किसी कोशिका, ऊतक, अंग, जीव या प्रजाति में फेनोटाइप (दिखाई देने वाली विशेषताओं) का संपूर्ण समूह होता है।

- फेनोटाइप किसी जीव की दिखाई देने वाली विशेषताओं को कहते हैं।

- इनमें जीव की शारीरिक की बनावट, रंग, कद, व्यवहार आदि शामिल होते हैं।

- किसी जीव का फेनोटाइप उसके जीनोटाइप के साथ-साथ उसके जींस पर पड़ने वाले पर्यावरणीय प्रभावों द्वारा निर्धारित होता है। जीनोटाइप जीव में मौजूद जींस का समूह होता है।